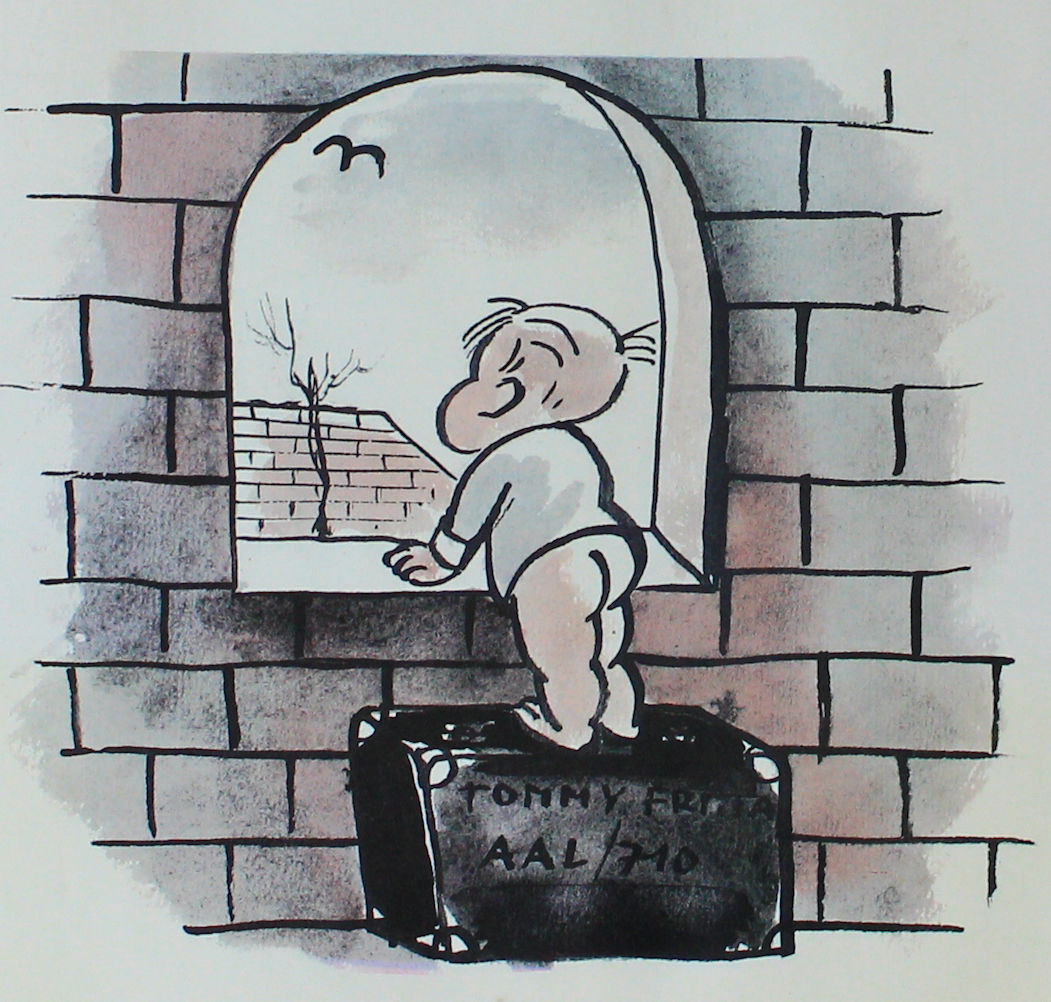

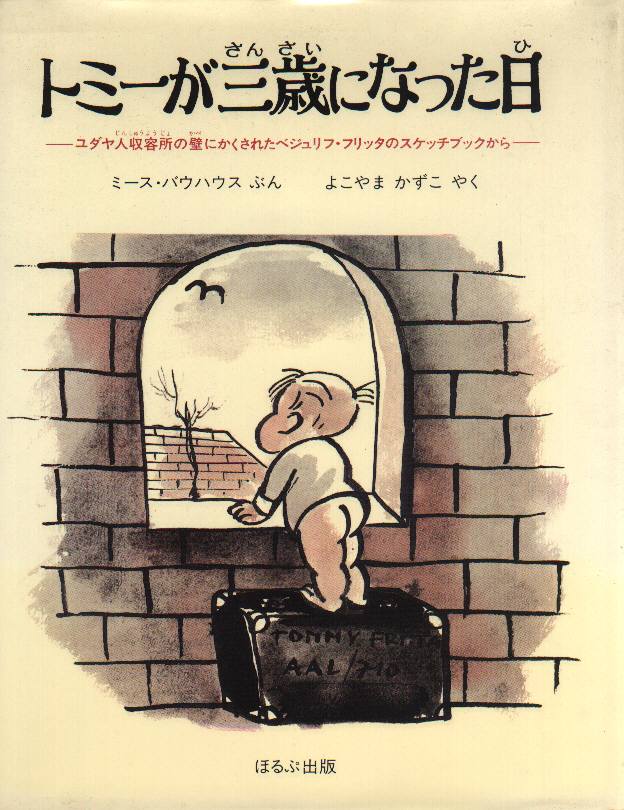

![]() 「トミーが三歳になった日」

「トミーが三歳になった日」

ミース・バウハウス文 ベジュリフ・フリッタ絵

横山和子訳 ほるぷ出版 より

![]()

|

所蔵されているが、子どもの未来を思う父親の想いが、絵を通して痛いほど伝わってきてなら ない。そしてこれらの絵をつなぎ合わせ、一つの物語をつくったバウハウスの熱い想いもまた 強く読者に訴えかけてくるだろう。 |

|

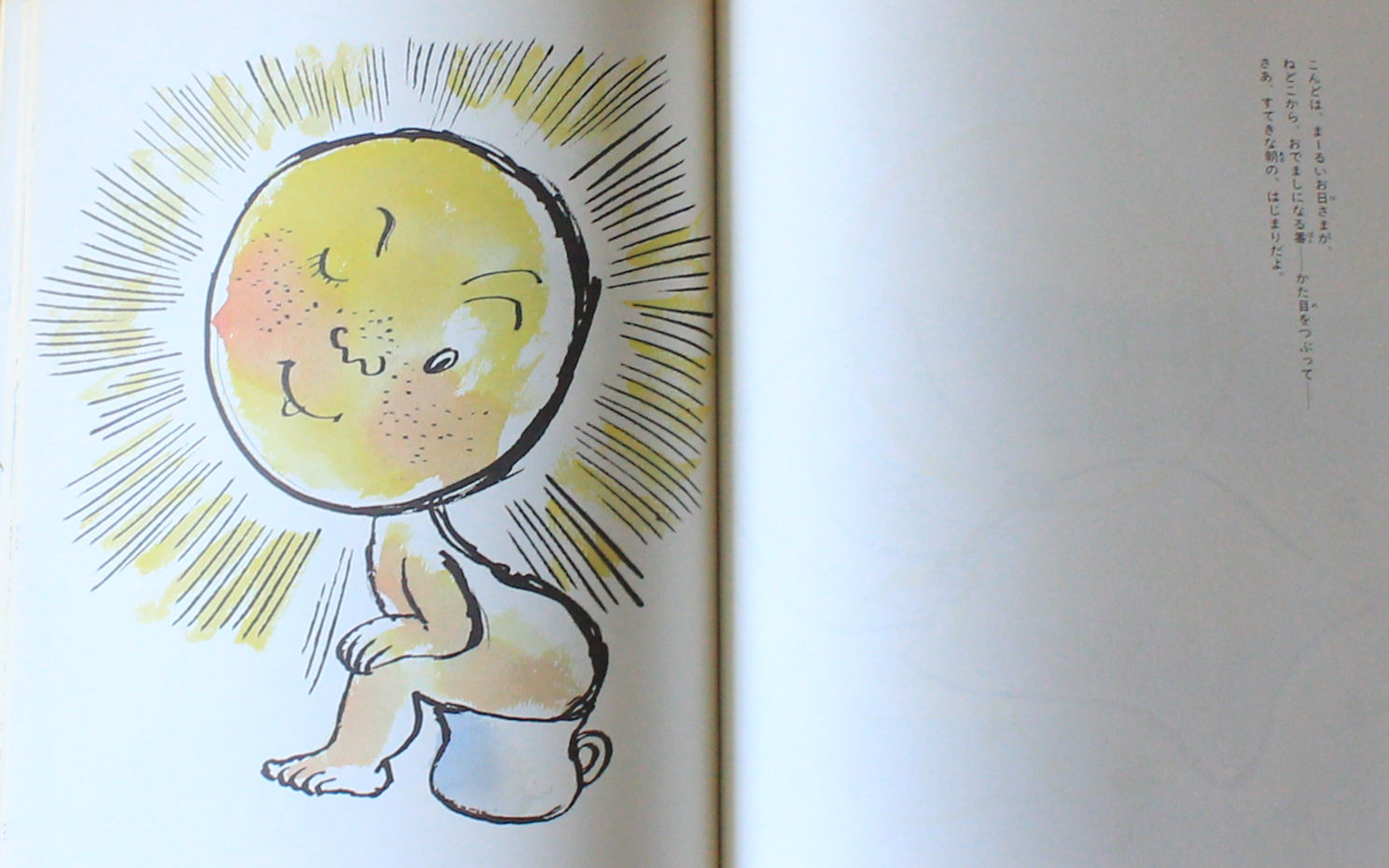

ケーキ、プレゼント、歌やわらい声。そんな、おいわいのためのものは、なにひとつありません。 なぜ、ですって・・・・・・・ヨーロッパは戦争のさなかでした。トミーはそのころ、お父さん、お母さん と三人で、チェコスロバキアのテレジンにあった、ユダヤ人強制収容所でくらしていたのです。 ドイツの指導者ヒットラーは、ユダヤ人をきょくたんに憎みました。まわりの国をつぎつぎにせめ ると、その国に住んでいたおおぜいのユダヤ人を、みりやり、収容所におしこめてしまいました。 トミーもまた一歳のときに、家を追われて、テレジンに連れてこられたのです。収容所のたかい 壁の外には、すばらしい世界があります。でも、おさないトミーは、そんなことを、まるで知りませ ん。絵かきだったお父さんのベジュリフは、そこで、息子のために、この世のありとあらゆるもの を、絵にかいてやろうと思います。収容所のなかの仕事場で、ドイツ兵の目をぬすんでえがきつ づけた絵を、お父さんは、けっして見つからないようにと、壁のなかのひみつの場所に、かくして おきました。やがてお父さんは、アウシュビッツへ送られて、死んでしまいます。けれども、トミー のためのスケッチブックは、戦争をくぐりぬけて生きのこり、いっしょにくらしていたおじさんの手 で、ぶじ見つけだされました。オランダの有名な作家ミース・バウハウスが、そのスケッチブック によせて、トミーの物語をつくりました。戦争で幸せをうばわれた人たちの、深い悲しみとささや かな夢が、この本のなかに、あますところなくえがかれています。とても信じられないことばかり でしょうが、これは、ほんとうにあったことなのです。

|

|

トミーは、まわらぬ舌でなにかいいたげに、白いほうしをかぶった街灯をゆびさす。何度 も何度も、うしろをふりかえっては、わたしたちふたりがつけた足あとに、目をこらす。 心配しないでいいんだよ。わたしたちのあとをつけてくる人など、だれもいはしないのだ から・・・・。紙の上で、また、ペンがためらいます。トミーの手をしっかりにぎっているの は、いったいだれでしょう。トミーのお父さんでしょうか。おじいさん・・・・それとも、おじさ んでしょうか。前からの知りあいのなかで、生きのこれる人が、はたしてひとりでも、いる んでしょうか。戦争がおわったあと、トミーの手をとって、世界を見せてくれる人が。ほん とうに、そんな日が、やってくるのでしょうか。トミーに、お母さんのハンシに、そしてお父 さんに、そんな日が、いつかくるのでしょうか。画用紙を前に、お父さんは、たえられなく なって目をとじます。「信じるんだ。今に、きっとよくなると、信じつづけるんだ。信じなけ れば、まけてしまう。飢えと寒さに力つきて、雪のなかにおきざりにされてしまう人たち と同じように」 紙の上でペンがサラサラと音をたてます。「わたしは信じる」 お父さん はいいます。「わたしは信じる・・・・戦争がおわったら、きっと、トミーと手に手をとって、 おもてにでるんだ。あの子に、あらゆるものを見せてやろう。町の通りという通り・・・・ 広場という広場・・・・川を・・・・橋を・・・・もっともっと、と、トミーがせがむ。ねえ、もっと とおくへいこうよ! 世界中へ! さあ、おいで、と、わたしはいう。壁は、どこにもない んだ。さあ、いっしょにおいで・・・・」

|

本書より引用 収容所の日々 レオ・ハース はじめてトミー(トーマス・フリッタ)にであったとき、彼は、おくるみにくるまれて、母親のハンシの胸に、しっかりと だきかかえられていました。それは、テレジンにあったユダヤ人強制収容所の、錬兵場でのできごとでした。 テレジンは、マリア・テレジア(18世紀のオーストリア大公)の時代から、居住者数のおよそ六千の、チェコの守備 隊駐とん地でしたが、当時はすでにナチの手中におち、ドイツ・ファシストの強制収容所にかわっていました。 十万をこえる人々が、そこにつめこまれていました。 わたしがトミーにであったとき、このいたいけな囚われ人は、まだ一歳でした。この収容所は、もともと、チェコを はじめ中部ヨーロッパでとらえられたユダヤ人を、アウシュビッツなどの大量虐殺を目的とする強制収容所へ 送るたえの、中継点としてつくられたものでした。1942年、ナチが、その人種法にもとづく大々的な行動をはじめ るにいたって、テレジンは、恐怖の町となったのです。 妻のエルナとわたしも、例外ではなく、ナチの囚われ人となりました。エルナは、収容所生活の後遺症がもとで、 1955年になくなりました。テレジン収容所で、わたしたち夫婦は、マグデブル様式のバラックに収容され、そこで、 ベジュリフ・フリッタ、その妻ハンシ、そして息子トミーの隣人になりました。わたしたちは、バラックのなかに、 自分たちで板の仕切りをつくり、ふたつの家族が、おなじような部屋のなかで、隣あわせにくらすことになりました。 フリチェック・・・わたしたちはベジュリフを、しばしば、そんな愛称でよびました。 その彼とわたしは、収容所の建物の管理部門に所属する製図室で働くことになり、おかげで、わたしたちとその 家族は、さしあたって、アウシュビッツ行きをまぬがれることができました。 ありがたいことに、この仕事をふりあてられたおかげで、わたしたちの手がとどくところには、製図用具がありま した。建物の図面を外へ持ちだすことができたばかりか、彼はもっぱら、ドイツ兵の目をぬすんで、わたしたちが 収容所で見たできごとや、彼らに対する告発を、絵にかくことさえ、できるようになったのです。 わたしたちは、それぞれ、思い思いに製作にはげみましたが、この時期、わたしが、はげしい衝撃をうけたできごと といえば、ベジュリフが、おさないトミーのためにえがいた絵に、であったことでした。それらは、じつにウィットにとみ、 しかも苦いユーモアに満ちあふれたスケッチで、その、非常に説得力のある表現に、わたしは、すっかり心をうばわ れてしまいました。あの、かこくなファシストの統制のもとで、しかも、ほとんど確実に死の淵にのぞみながらも、 彼は、あれほどのことをなしえたのです。それは、とりもなおさず、彼が、なみなみならぬ精神力で自分のおかれた 状況にうちかち、みずから、勝利の世界をつくりあげたことを意味しています。 わたしたちの、この非合法行為は、ついに発覚しました。トミーのためのスケッチブックをふくめて、ベジュリフと わたしは、二人が禁を破ってかいた絵のために、重罪をまぬがれえないことが目に見えていました。そこで、収容所 なかまの、その道の達人たちの手をかり、妻たちといっしょにレンガをつんで、壁のおくに絵を封じこめてしまいました。 わたしたちの「抵抗運動」が、きわめて過激であったために、アイヒマンじきじきの取り調べをうけることになり、その 結果、彼の命令によって、わたしたちは家族といっしょに、プラハのゲシュタポ(秘密警察)の監獄・・・・テレジン「小 要塞」にとじこめられることになりました。わたしたちに対する罪状は、「悪質な宣伝活動、および外国に対するその 吹聴」というもので、いってみれば、収容所の外へ、図面や絵をひそかに持ちだした行為が、罪にとわれたのでした。 さらには、あらたなゲシュタポの逮捕命令には「R.u.」の二文字、すなわち「帰還無用の一項が加えられました。それ は、わたしたちばかりでなく、三歳のトミーをふくむ家族たちにも、おなじように強制力を持つものでした。これらは みな、1944年のできごとでした。 独房の中で、トミーの母親は、まもなくなくなり、トミーは、わたしの妻と二人きりになりました。トミーは、強制的にアウ シュビッツへ移されることになりましたが、妻の必死の抵抗がみのって、さいわいにも、命を絶たれずにすみました。 こうして、1945年の解放までの一年ちかくを、二人は、独房のなかで生きぬいたのです。 ベジュリフとわたしは、事件発覚から三ヵ月後に、アウシュビッツに移されましたが、ベジュリフはすでに、全面的に わたしのささえを必要としていました。彼は、精も魂もつきはて、生命力の限界にいたっていました。そして、移送の 八日後、病人用のバラックで息をひきとりました。わたしは、もし戦争がおわるまで生きのびることができたら、きっと、 トミーのめんどうをみると、彼に約束しました。そのとき、わたしたちはまだ、彼の妻ハンシの死を知りませんでした。 地獄そのものの強制収容所の日々を、わたしが生きのびられたのは、まったく奇跡というほかありません。戦後、 妻とわたしは、トミーを家族の一員にむかえました。 1945年、わたしたちのほかには、だれひとり知ることのない、あの壁のおくのひみつのかくし場所から、わたしは、 さいわいにも、手つかずのままのこされていた絵を、とりだしました。そのなかにはもちろん、トミーのためにえがかれ た五十二枚の絵もはいっていました。トミーの十八歳の誕生日に、わたしはそれを、彼に手わたしました。 わたしは、ただひとりの生き証人として、これらのすばらしい絵を、自分の手で救いだせた幸運に感謝しています。 思い出 トーマス・フリッタ・ハース より抜粋引用 テレジンの牢のなかで、母は、思い病にかかり、目も、ほとんど見えなくなってしまいました。そして、人間なら、あれ ほどみじめな死にかたをするはずがないと思われるような、悲惨な死をむかえました。母のむくろにのしかかり、とり すがりながら、わたしは、泣いて泣いて泣きわめきました。 なにひとつ、理解できないわたしでした。なぜ母が死んでしまったのか、なぜ、いつもひもじいのか、なぜ、便器の水を 飲まなければならないのか、なぜ、寒さにこごえなければならないのか、なぜ、ベッドがないのか。わたしには、わから ないことばかりでした。ナチの親衛隊長ロイコ・・・・のちにウィーンで逮捕されました・・・・が、わたしに対する強制執行 の宣告にやってきて、わたしをなでまわした時も、なにがなにやら、まるでわかりませんでした。 わたしはひとりぼっちでした。独房の中で、わたしのそばにいた人間といえば、おばただひとりでした。彼女は、収容所 と独房の生活にたえて、生きのびました。 1945年、収容所は赤軍の手で解放され、わたしたちは、赤十字のおおきい車で、プラハに送られました。当時のわたし といえば、脚は、アシの茎ほどにひょろひょろにやせこけ、頭ばかりが、水頭症さながら、巨大にふくれあがっていま した。しばらくの間は「子どもの家」に収容され、のちに、ハース夫妻といっしょにくらすようになりました。 それからのわたしは、まったくの問題児でした。当時の知り合いたちは、わたしのことを、かわいいけれども、あつかい にほねのおれる子どもだ、といっていたものです。ものを食べることができないばかりか、なにも食べたがらず、どんな にすばらしいプレゼントをもらっても、まどからポイと投げすててしまうような子どもでした。また、死ぬほど犬をこわがり ました。そこで、養母は、その動物は犬ではなく、羊なのだと、わたしにいって聞かせようとしたものです。かぎがガチャ ガチャなる音を耳にすると、たちまち、全身おこりにかかったように、ぶるぶるふるえだし、夢のなかでも泣きさけぶ ありさまでした。今日でもなお、追われる夢、とらえられ、牢につながれる夢に、よくうなされます。 養母は、テレジンの日々にたえて、生きのこりはしましたが、すっかり病人になっていました。わたしをぶったり、はだか でテーブルにくくりつけたりすることもありました。それはそれは美しいプレゼントをくれても、けっきょくは、あとでとりあ げてしまうようなこともありました。彼女はいつも、酒とタバコにひたりきりでした。 彼女の夫は画家でしたが、残念ながら、わたしをかまってくれるひまがありませんでした。もしかすると、むりをしてまで、 わたしのために時間をさこうという気がなかったのかもしれません。 わたしは、よく、内出血したままで、学校へいくはめになりました。家へ帰るのがこわいばかりに、たいがい夜おそく帰宅 したものです。一度など、義母がこわくて、とうとう地下室で一夜をあかしたのをおぼえています。しかし、けっして義母が 悪い人だったわけではありません。病気が、彼女をそうさせたのです。 |