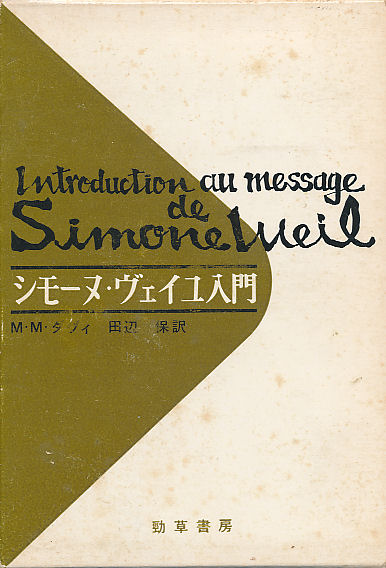

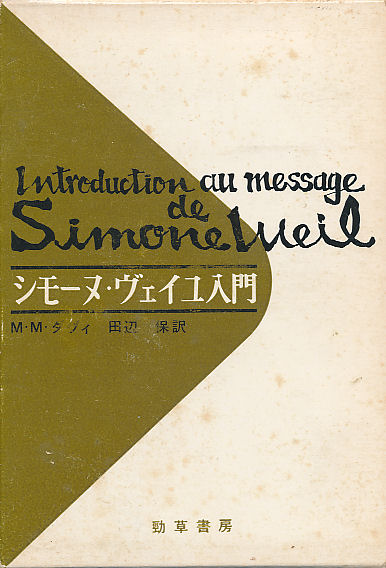

![]() 「シモーヌ・ヴェイユ入門」

「シモーヌ・ヴェイユ入門」

M.M.ダヴィ著 田辺保訳 勁草書房 より引用

![]()

|

この本の原著者マリー・マグドレーヌ・ダヴィ女史には、あと二冊、シモーヌ・ヴェイユに フランス語の研究書がある。(『シモーヌ・ヴェイユ』、「二十世紀の証人」双書、1956年、 「哲学」双書、1966年)。1956年版の本には、有名な哲学者ガブリエル・マルセルが序文 を寄せており、その一ばん最初の部分でマルセルは原著者について次のような賛辞を 述べている。 「マリーマグドレーヌ・ダヴィ女史こそ、だれにもまして、シモーヌ・ヴェイユという人のおも かげ、他にまったく比類のないこのおもかげをよみがえらせるのにふさわしい人であると 言えよう。女史こそ、熱情溢るる心、範とすべき高邁さ、見るべき明哲な精神をかねそな えた人だからである。・・・・シモーヌ・ヴェイユについて、これ以上に知性に裏づけられた 敬愛の思いをもって語ることは、ついにこれまでだれにもできないことであった。」

シモーヌ・ヴェイユという希有のたましいに触れ、心に燃ゆる火をそそぎこみ、「それを受け 入れるにせよ、拒むにせよ、そこに火傷を残さずにおかない」(ダヴィ女史の前掲書から) メッセージに接してから、すでに十四年にもなるが、彼女の証言をひもとくたびに訳者がつ ねに、(あまりにもそれは、身の程知らずの気負った望みであったのかもしれないのだが)、 ひそかな責任と義務の負担をおぼえていたのは、このメッセージをあらためて日本の読者 に伝えなおすという一事であった。かねてから、訳者が生来の遅疑逡巡の悪徳にわざわい されてこの計画をなかなか実現にみちびくことができないでいるうち、1966年来日したサル トルは東京での講演の中でシモーヌ・ヴェイユにふれ、この国の知識人たちに彼女の特異 な体験の意味をもう一度指摘してみせたし、加えていちはやく出版された大木健氏のすぐ れた評伝(昭和39年、勁草書房)の普及が、ようやく日本の読者階級にも彼女の思想の 価値を認識させつつあり、次第に機は熟するにいたった。さいわい、勁草書房の好意あるご 協力を得て先に、シモーヌ・ヴェイユの著作二巻の邦訳出版(『労働と人生についての省察』、 『神を待ちのぞむ』)を果たすことができ、訳者自身もおくればせながら年来の宿願を達成し うるよろこびに浴しているが、今ここで、彼女自身の作品の紹介をすすめるかたわら、外国 で発表されたシモーヌ・ヴェイユの先進的な研究の翻訳を二三試みてはどうかという同学の 士のすすめを受けた。それは単発的な著作の翻訳だけでは彼女の思想だけでは彼女の 思想の包括的な把握にも欠けるし、また、大木氏の明快な解説は手近にあっても、いまな お本格的なシモーヌ・ヴェイユ研究の手がかりになる基本的な邦語文献は発表されていな い事情があるからであった。そのすすめは訳者にも非常に興味を呼びおこし、訳者のグル ープで企図しつつあった共同研究のための土台ともなろうかと思い、熟慮の末、こうしてまず 初めにマリー・マグドレーヌ・ダヴィ女史の書『シモーヌ・ヴェイユのメッセージへの入門』の 訳出にとりかかったわけである。

宗教的な面でも、どんな教会にも所属していない。言葉にとらわれすぎると、混乱におち いるといえよう。シモーヌ・ヴェイユは、その著作の中で、自分の思想を表現するのに、 ほかに適当な語がなかったため、よく「神」という語を用いている。ところが、彼女にとっ てこの語は、「超越」を意味するのであり、諸宗教はそれをさまざまに解釈しているが、 彼女の「超越」の意味は、それらとは別の所にある。また、ジイドもたびたびこの語を用 いたが、それは形而上学や神学とは離れた所においてであった。シモーヌ・ヴェイユが おしすすめてきた探求は、霊的な現実に対する非常な関心という点に、明らかな特徴 がある。それは、現実の属する文明とはまったく独立して行われるのである。そして、 シモーヌ・ヴェイユが、こういった現実への配慮を持てばもつほど、彼女自身も完全さ の段階において成長をとげるのである。こうして、彼女の思想も生涯も、神と人間に向 かう歩みとしてあらわされる。・・・・・・・・・・・・・・・・・本著「はじめに」より

向けさせる。この主人公は、創造的な自由を求めて出発するのである。そして、次々に ことなった宗教に帰依する。仏教徒になったとき、かれは、そのからだを離脱し、涅槃 の境にはいる。仏典にいう涅槃の境にいっそう深くはいりこんで行くと、あらゆる宗教の 神々が、すわりこんで、互いに話し合っているのが見えはじめる。神々は、かれにもい すをすすめる。しかし、その主人公は、焔のすがたとなってあらわれる。神々がかれを つかまえようとするが、むだに終わる。突然、かれは消えてしまう。そして、神々はその あとを追うことはできない。ほかならぬ神々の方が、つながれていたのである。この主 人公は、どことなくシモーヌ・ヴェイユに似たところがある。彼女も、焔に似ており、人の 手にとらえられることはない。焔の明るさをよろこんだり、おそれたり、苛立ったりするこ となら、だれにもできる。しかし、その光輝のまえで、平然と動かずにいることは、どん な人にもできないことである。どちらかを選びとらねばならない。その光輝を愛するか、 それに背を向けるかのどちらかでなければならない。また、焔によって、今どんな物質 がもえているのかを知ることができる。ところで、この焔が、感嘆の思いと、怒りの感情 とをかきたてたのである。ある人々は、焔にじっと見つめ入ろうとし、焔がその顔を明る く照らし出した。また、他の人々は、焔をつかんで、おさえつけようとしたが、焔はその 手の中からするりと抜けて逃げ去った。 ・・・・・・・・・・本著「はじめに」より

使信とも言えないものであろう。それは真理そのものであった。しかしながら、それが 正しい伝統の内部に生まれたものでなく、そこで発展したものでないからといって、 排斥されてはならない。もしそれを最初の枠組のうちにとどめておいたとしても、危険 であるようにはみえない。それがもともと本来の構造のうちにはもっていないような方 向づけを与えることこそ、危険なことであろう。いったい、今日、清貧とか、世俗からの 離脱とか、神と隣人への純粋な愛について語ることが、そんなに有害なことであろう か。シモーヌ・ヴェイユの後につづこうと言うのでもない。わたしたちの中で、そんな ことができる人がいるだろうか。・・・・・・・・・・・・・・本著「はじめに」より

比較では、シモーヌ・ヴェイユに近づくことはできない。彼女は、わたしたちの慣習に 対してつねに挑戦するものであり、わたしたちの安全をかき乱すものである。彼女を わたしたちのありきたりの規準のうちに閉じこめてしまうことはできない。彼女に出会 うためには、木のこずえを渡って森を横切った靴屋や、水の上を歩いて川をこえた女 にならおうとするいちずな願いだけがふさわしいであろう。わたしたちが、彼女の思想 を理解しようと思うなら、たえず彼女自身が求めた道へとそれをもう一度結びつけ直 しながらでなくては不可能であろう。彼女のことを正しく語るには、彼女が立っている 場所に自分もまた、きっかりと位置することができねばならないのであろう。そのとき こそ、わたしたちの見る目が、彼女の見る目に達するのであろう。ああ、しかし、こう いうありかたに、わたしたちの力は及ばないのだ。けれども、シモーヌ・ヴェイユの使 信は、わたしたちを変革する。わたしたちはその魅力に引きつけられ、眠りから引き 出される。羊は青草に引きつけられ、子供はくるみの実に引きつけられると、聖アウ グスティヌスは言っている。霊的な現実に面して、人間は、心のきずなに引きずられ るのである。・・・・・・・・・・・・・本著「はじめに」より

|

|

はじめに 第一章 永遠性の刻印 第二章 思考と記述の方法。アランの弟子 第三章 架け橋の予示と探求 第四章 イエス・キリストの現存 第五章 愛の方向、同苦 第六章 「脱創造」と神への回帰 おわりに 訳者あとがき |