![]() 「死 宮崎学写真集」

「死 宮崎学写真集」

宮崎学 著 平凡社より引用

|

や悲しみとなって映し出される瞬間、など思い浮かべるだろう。しかし、この写真 はそのどちらでもない。大地に横たえた死体が先ず目に飛び込んでくる。それは は確かに一つの生命の終わりの姿なのだが、様々な生きものが生命の糧となる ものを死体から持ち帰り、やがて死体は跡形もなく大地へと吸い込まれていく。 それは地球上に生命が産まれてから途切れることなく続けられてきた生きるもの たちの宿命であり、また大きな循環のひと時なのだろう。その当たり前のことを 再認識させてくれる写真集であり、私自身も<死>に対してどうあるべきかを問わ われているのを感じずにはいられない。 (K.K)

|

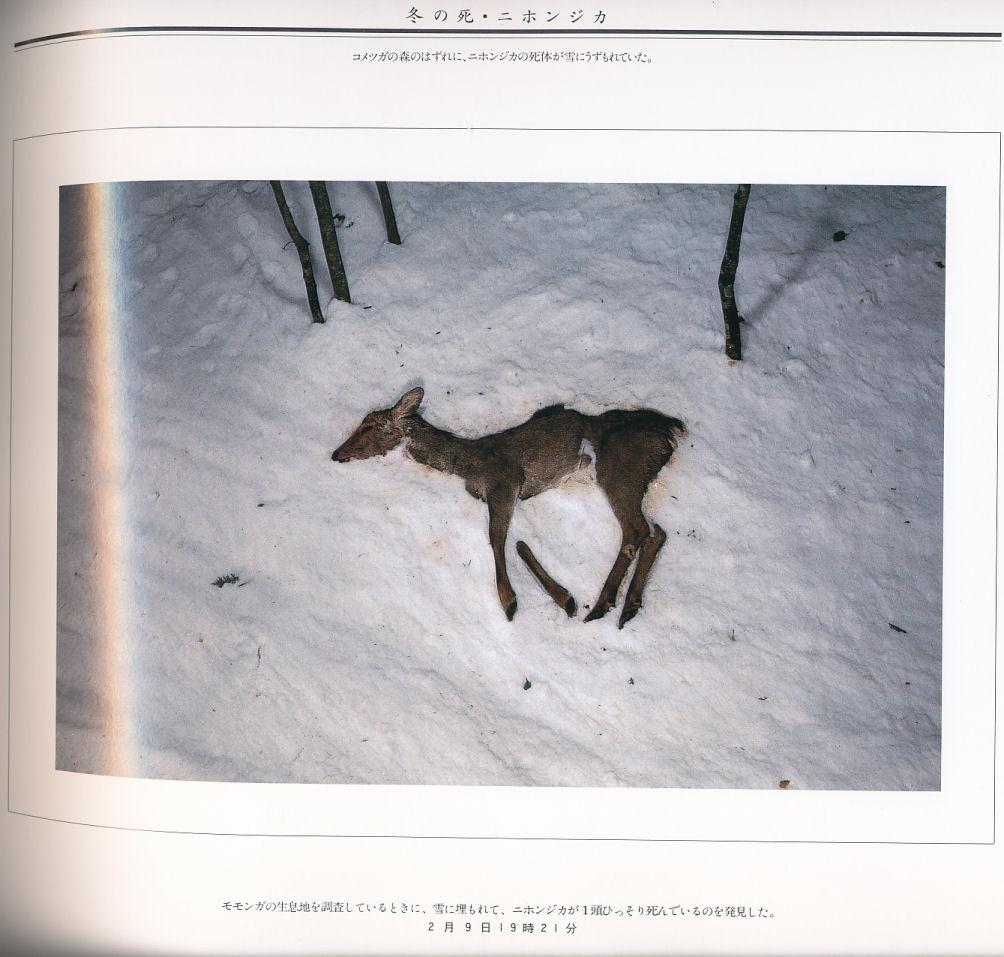

![]()

|

本書 「そして、土に還る」 自然から離れる人間 宮崎学 より抜粋引用

たしかに死体が獣やうじに食われていく姿は、見方によってはむごい、世界だ。一 般的には目をそむけて直視したくない光景にちがいない。だからこそ私は、あえて 見ることにした。自然を語るのに、この汚くて臭い世界のあることをどうしても避け てはとおれなかったからである。

現代において、私たちは、死を単なる物質的な終息として教えられている。しかし、 私が撮影した自然の死は、物質的にも終息することなく、新たな生命に引き継がれ ていたのである。自然の死によって生命は終息するものではなく、連続するもので あるということを、私は自然から学んだ。

私たち日本人は、古来、死後は「その霊が家の裏山のような小高い山や森に昇る」 と信じてきた。しかも、「山に昇った荒魂は時の経過とともに清められた祖霊となり、 やがてカミの地位にまで上昇していく。そしてそれらのカミが、里に降りてくるときに は、田の神や蔵の神としてあがめられ、またいつしか氏神や鎮守の神として祭られ るようになった」のである。日本人がこのように考えてきたことのほうが、私が自然 の死を見てきたかぎり、無理のないことのように思えるのである。

<自然の死>は細菌や微生物、それに虫たちによって大地を肥やし、植物をはぐく み、動物たちを育て、自然の営みをなめらかに展開させているのである。死によって もたらされる自然の複雑さ、多様性を、たとえカミと考えたとしても、私は許すことが できるのである。

<自然の死>を見つめていて気づいたのだが、私たち人間の死は、<物質的に 終息する死>が多くなっているように思えてならない。私の家でも、私の祖母は土葬 であった。しかし、そのころを最後に私のまわりでも、土葬の習慣はなくなってしまっ た。すべては火葬なのである。

現在、地球上には50億人を超える人間が爆発的な繁殖をつづけている。そのほと んどが都市に住み、ほとんどが火葬にされている。自然界からみたときに、このよ うな状態を<異常>と言わずしてなんと言っていいのだろうか。しかも、その事態を 異常と考えなくなっている現代人に、私は恐ろしさを感じるのである。私は、かつて 肉親が火葬にされるかまから出てきた灰を見て、虚しさと哀しみにおそわれたこと がある。あの虚しさと哀しみは、<物質的な終息>に対してのものだったかもしれ ない。

<死>を表現するとき、写真はもっとも有効なはたらきをすると私は思う。リアリ ティーあふれる真実に迫った<訴え>は、絵でも描けないし、文章でも表現しき れないのではないか。まさに現場の<死>の雰囲気を伝えるのは、写真そのも のがもつ強さのような気がする。

これまで死をとらえた数々の写真を私たちは知っている。アウシュビッツ、ヒロシマ、 ベトナム、そしてルワンダ・・・・。どれをとってみてもそこで撮られた<死>の写真は、 なにかを訴えていた。しかし、その<訴え>を感じとれないほどに、私たちは鈍感に なっているように思えてならない。

このため、<死>を単なる物質的終息と片づけるのではなく、エコロジー的視点で 再認識できないものだろうか。その手助けになればいいと思って、私は動物たちの 死体にカメラを向けたのである。

私たち人間も大地に生かされ、そしてやがては大地に還っていく。<自然界の一員> として、自然になめらかに還っていける道さがしを動物たちの死体によって探りたかっ たからだ。生命とはなにか、人間とはなにか、そして自然とはなんなのかということを、 死体の写真をとおして知りたかったのである。

|

|

いた。鼻が曲がるかとおもわれるほどの死臭が漂うこともあり、ハエのうじが体 皮をやぶって湧き出してくることもある。怯むことなく見つめていると、そこには ふしぎなドラマが展開されていた。「死は生の出発点である」私は、自然の新し い摂理を、生きものたちから学んだ。(本書より引用)

し、私が撮影した自然の死は、物質的にも終息することなく、新たな生命に引き 継がれていた。自然の死によって生命は、絶えることなく、連綿とつらなっている ことを、私は自然から学んだのである。(本書 帯文より引用)

|