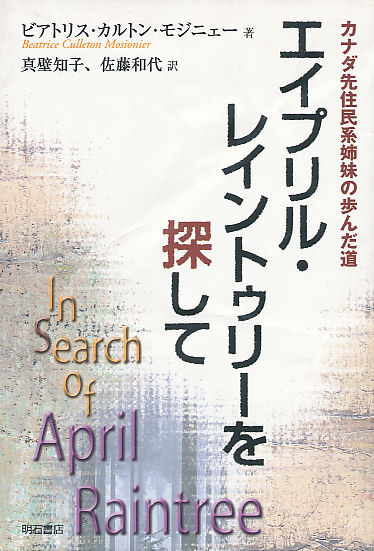

![]() 「エイプリル・レイントゥリーを探して カナダ先住民系姉妹の歩んだ道」

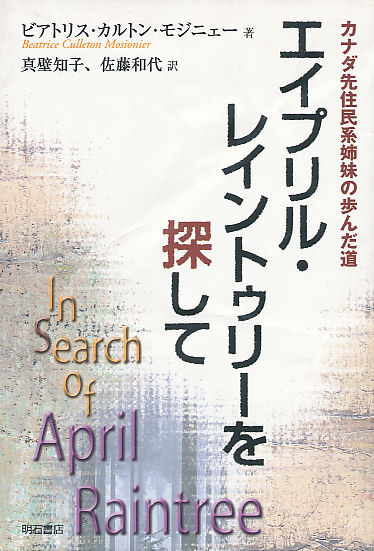

「エイプリル・レイントゥリーを探して カナダ先住民系姉妹の歩んだ道」

ビアトリス・カルトン・モジニェー著 真壁知子、佐藤和代 訳 明石書店 より引用

![]()

|

本書 解説 より抜粋引用

取り上げられたのも、本書がはじめてである。1970年代カナダで生きてメイティス 女性であることで自分をどう意味づけ、自分を社会のどこに位置づけるか、エイプリル が24年間探し求めてきた道である。学校の寄宿舎で高校生として過ごした時は、エ イプリルは元里子であること、社会福祉で保護され教育を受けている身であることを 隠して、事故で親を亡くした孤児になることにした。自分を偽ってイメージを作りあげ、 それを利用した。愛する妹の存在すら、ないことにしてしまう。あこがれていた金持ち の白人と結婚し、新しい土地で結婚生活を営む間にも、偽装は続く。白人で通してき たはずのエイプリルだが、実は内心、褐色の肌をした子どもを生みたくない、生むこ とを恐れていたのである。白人の社会にどっぷりつかっていても、夫、義母、つきあ う人々のとりまく環境は彼女が混血であることを決して忘れさせてはくれない。どっち つかずだという事は、選択の余地があるということではないのだ。エイプリルをレイプ した白人のレイピストには〈スクウォー〉(〈インディアン女〉という意味で蔑みを含む) 呼ばわりされて、そこでもそのようにしか扱われなかった。〈インディアン女〉は買春 をするものだというステレオタイプにはめられて、エイプリルは他の〈インディアン女〉と 十把一からげにされて大変なショックを受けるのだ。エイプリルがレイプ事件を公にして 犯人を告訴する勇気ある行動をとったことは意義深い。裁判では犯人を有罪にさせる ことに成功する。裁判は、エイプリルが自分を見出し、立ち直っていく機会になったの だ。そしえ、エイプリルがメイティスとして生きていく道をはっきり見出すのは、最愛の たった一人の妹を失うという不幸と新しい命の誕生を知ってからである。終末を迎え、 エイプリルの中に新しい自分像、アイデンティティが生み出される。

寄宿舎や里親の下で母国語を失い、生来の文化からも切り離されて成長した・・・・も 本書で語られている重要な問題点だろう。成長過程がネイティブのアイデンティティの 形成にもたらしたインパクトを問題として投げかけている点は、見逃せないところだ。 語られるストーリーの中で、ネイティブの現実に起こっている問題のほとんどすべてに 証拠、証言が成長過程と関連されて描き出されている・・・・病気、貧困、家庭崩壊、 里親制度、アルコール依存症、犯罪、レイプ、家庭内暴力、買春、自殺、そして人種 差別。これらの問題を主人公・・・・6歳になったばかりの子どもから、成人して結婚、 そして離婚するまで・・・・を通して、一人のメイティス女性が個人的に経験した現実 のなかで考察され記述され、著者だけが作り出せるストーリーを生んでいる。

|