![]() 「はみだしインディアンのホントにホントの物語」

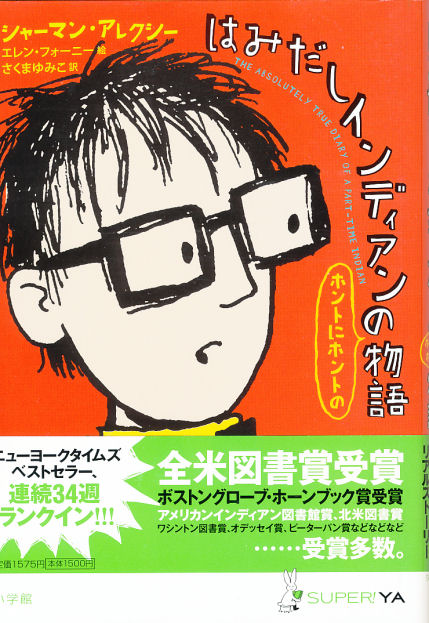

「はみだしインディアンのホントにホントの物語」

シャーマン・アレクシー 著 エレン・フォーニー 絵

さくまゆみこ 訳 小学館

2007年全米図書賞受賞

2008年ボストングローブ・ホーンブック賞受賞

ニューヨークタイムズベストセラーに連続34週ランクイン

|

や貧困が蔓延し、多くの者が酒におぼれ自殺への道をたどっていた。インディアンと しての誇りを心の片隅に持ちながら、主人公はこの死んだ世界から必死に抜け出そ うとする実話(一部フィクション)だが、その文体は実に率直で飾り気がなくユーモアに 満ちあふれている。読者を最初のページから一気に引き込ませる卓越した力と、感情 をありのまま表現し描写できる特質がこの本をベストセラーにしたのかも知れない。 しかしそこには保留地の中で生きるインディアンたちが背負っている貧困・アルコール 依存・自殺という暗い現実問題が、インディアン社会に影を落としていることを著者は 本書を通して訴えているのかも知れない。 (K.K)

|

![]()

|

本書より引用。

やっぱりすごい人だった。家の地下室を出てモンタナに引っ越すのは、勇気がなくちゃ できないことだ。姉さんは、自分の夢を追い求めた。その夢をつかむことはできなかった けど、やってみるだけはやってみたんだ。オレも、やってみている。そのせいで、オレも 命を落とすかもしれない。けど、保留地にいたって、死が待っているだけってことをオレ は知っていた。そんなことを考えると、姉さんのために泣けてきた。自分のために泣け てきた。その涙は、部族のための涙でもあった。だって、来年もまた5人か10人か15 人のスポケーン族が死ぬことになるんだ。それもほとんどが酒のせいで。大勢の仲間の インディアンたちが、ゆっくり自殺への道を歩んでいるのだ。生きててほしいのに。もっと 強くなって、酒におぼれることもなくなり、保留地なんか出ていけばいいのに。おかしな話 だ。保留地って、牢獄みたいなものなんだよ。インディアンたちは、保留地に移されて、 死んでいく。オレたちは消えていくんだ。でもどういうわけか、インディアンたちは、保留地 が死を定められた収容所だってことを忘れてしまう。悲しいことに、保留地を出ようと思う ほど勇敢で無鉄砲なのは、オレひとりだった。そこまで思い上がっているのは、オレひとり だったんだ。オレの涙は止まらなかった。オレは、これからも酒を飲まないだろうし、自殺 することもないだろう。白人中心の世界で、オレはもっとましな暮らしをすることになるだろ う。そう思うと、やっぱり悲しかった。

|

|

これは、北米先住民のスポケーン族の保留地で生まれ育ち、生き抜いていくために さまざまな冒険をせざるをえなかった少年の、ホントにホントで、ちょっぴりフィクション の自伝的物語です。(ちなみに後にホーンブック賞を受けたときのスピーチでは、78 パーセントが事実であるとアレクシーは語っています。)

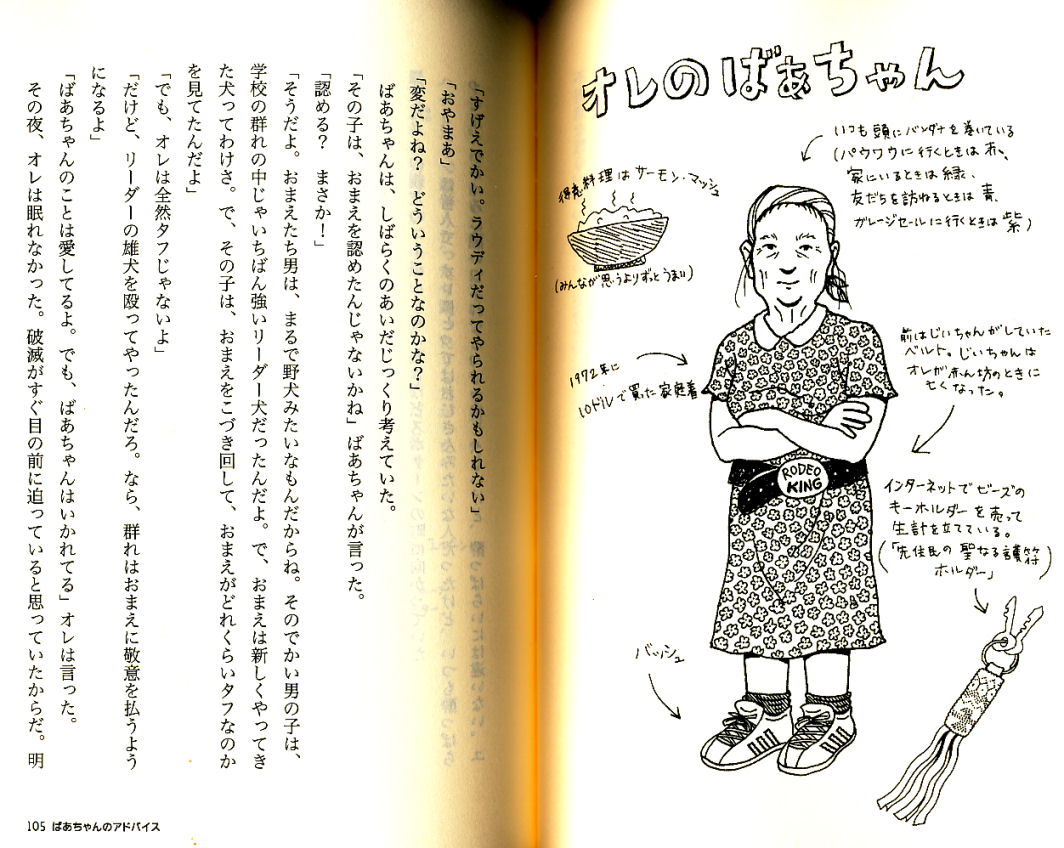

ある日、アメリカの書評誌でこの本を見つけたわたしは、さっそく原著を取り寄せて読 んでみました。すると・・・・。やたらにおもしろいので、食事もぬかし、お茶も飲まずに、 わたしはひたすら一気に読んでしまいました。主人公のアーノルド(ジュニア)ばかりで なく、怒れるラウディ、秀才のゴーディ、過食症の美しきペネロピー、ちんちくりんのP先 生、人間のできたばあちゃんなど、登場人物も個性派ぞろいです。文体も新鮮だし、 イラストもゆかい。先住民たちの置かれている状況も、おかしな白人たちへの皮肉も、 伝承物語も書かれています。それに、先住民でなくても若い時代にはだれでも抱くよう な悩みや望みや不安も、恋や友情も、みごとな筆致で描写されています。

さっそくわたしは翻訳を出してくれそうな出版社をさがしたのでした。作者のシャーマン・ アレクシーは、これまで大人向けの詩や小説や戯曲を書いてきた人ですが、これが初め てのYA小説で、出したとたん評判になり、性や暴力やアルコール依存症など児童書には ふさわしくないと思われてきた題材を扱っているにもかかわらず2007年の全米図書賞 (児童文学部門)や2008年のボストングローブ・ホーンブック賞(詩とフィクション部門) など、さまざまな賞を獲得しました。

本書ではアーノルドが転校する場面が一つの大きな転換点になっています。みんなが 同じ価値観と歴史をもち、同級生みんなが親戚であるような保留地を出て、価値観が まったくちがう白人だらけのリアダン校に転校するのは、さぞ勇気のいることだったで しょう。自分ひとりだけがほかとはちがう、そいうことはだれにとっても明白な世界にと びこんでいったのですから。「それはクレージーで英雄的で、アメリカで生まれた自分 が、〈アメリカ〉に移民するようなものだった」と、アレクシーは後に述べたうえで、こうも 言っています。「保守的な文化においては、大人は子どもたちを自分たちと同じように 仕立てようとします。この本は、それとは別のことを語っているのです。両親や家族や 自分がいる社会をどれだけ愛していようと、自分はそれとはちがう存在になれる、とい うことを」(前述のスピーチ)。

|