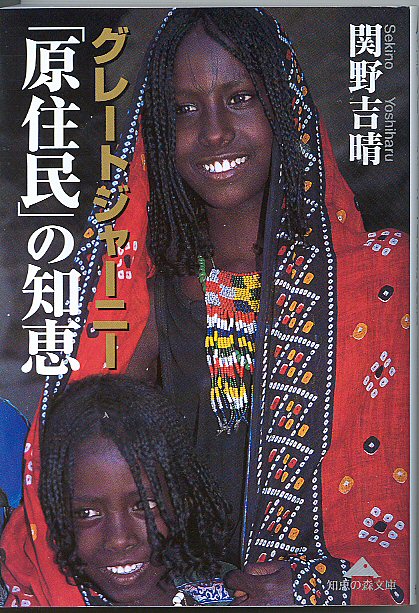

![]() 「グレートジャーニー「原住民」の知恵」

「グレートジャーニー「原住民」の知恵」

関野吉晴 著 知恵の森文庫 より引用

![]()

|

(本書 はじめに より引用)

自然の一部となって暮らしているといってもよい。それに対して、とりわけ都会に住む人間 は自然との距離が大きく隔たっている。都会では、生活のすべてにわたって自然との動き とは無関係に生きることができる。自然と人間との間に大きなクッションを入れることによっ て快適な生活空間を作りあげてきた。暮らしは便利になり、大量にモノがあふれた。野生動 物は周囲の環境が変わると自らを変化させて適応してきた。それも数百万年、数千万年と いう長い期間で変わっていく。人間は長いこと最低限のクッションで周囲の自然に適応し、 地球上に拡散した。ところが農耕を始め、ものを蓄えるようになると、クッションは厚くなり、 自分自身が変わるのではなく、周囲を劇的に変えていった。それも進化の時間軸でいうと 一瞬の間に。「人間の男の浮気は、その男の遺伝子によって起こる。より多くの女と交わっ たほうがよりたくさん自分の遺伝子を残すことができるからである」とか「姑が嫁をいじめる のは、息子の嫁を追い出して、次々と新しい嫁を迎えれば、それだけ息子の遺伝子、ひい ては自分の遺伝子をより多く残すことができる」などといった、「利己的遺伝子」に人間の 行動すべてが決められていると書いた本がベストセラーになった。「生物は遺伝子の乗り 物に過ぎない。生物の行動はできる限り多くの遺伝子を残すように、遺伝子によって組み こまれている」という理論を人間にまで当てはめようとする。強引な本だ。たしかに、ハチ やアリは遺伝子に組み込まれたとおりに行動するかもしれない。しかし私たちは学習によ る行動が多くなり、遺伝子に組み込まれたとおりの行動をとらなくなった。いや、とれなく なってしまった。かなり本能が壊れてしまった。そのためビジョンを持たなければ生きてい けなくなったのだ。ところが、あまりにも早い変化についていけず、途方に暮れている。今、 このままでは地球が危ないという声が、澎湃とわき上がっている。では、どうしたらいいの か。そのような状態を引き起こした「責任者」の側から聞こえてくるのは、悲しいかな「地球 に優しく」というスローガンだけである。私たちは、これからの地球や人類を支える、新しい パラダイムを創出できない状況に置かれている。どうすれば地球を、そして人類を持続させ ていくことができるのか。そのための知恵を持っているのが太古の時代から長いこと持続 型の社会を続けてきた世界の先住民たちだ。私は30年以上にわたって彼らと暮らしを共 にしてきた。彼らは自然の包容力と同時に、その怖さを体験している。クッションを厚くしす ぎたために起きている負の側面は、私たちが自然の一部であることを忘れてしまったこと によって起きている。いくら科学の力が偉大だといっても、植物のように光のエネルギーを 使って、二酸化炭素と水から自分自身を構成する材料さえ作ることさえできない。科学と 科学技術にもおのずと限界があるのだ。彼ら先住民の暮らしや考え方の中、つまり文化の 中に私たちが生き延びていくために必要な重要なヒントが詰まっているのではないか。も ちろん、そっくりそのまま活かせるなどと言うつもりは毛頭ない。ただ、彼らが培ってきた知 恵の数々の中に、私たちの「落し物」「忘れ物」を見つけることができると思うのだ。現代人 はともすると、彼ら先住民を「遅れた人びと」「未開の人びと」などと考えがちである。彼らを 称するときによく使われるもう一つの言葉、「原住民」には、そうしたニュアンスが色濃くこめ られている。しかし、断じてそんなことはない。本書のタイトルをあえて「先住民の知恵」で はなく「原住民の知恵」としたのも、そうした誤解、偏見、差別などの意識を払拭することか ら第一歩が始まると考えたからである。そのような視点から、一人でも多くの人が、利用 可能な発想や生きるための技術を発見してもらえれば、これに勝る喜びはない。

|

|

はじめに

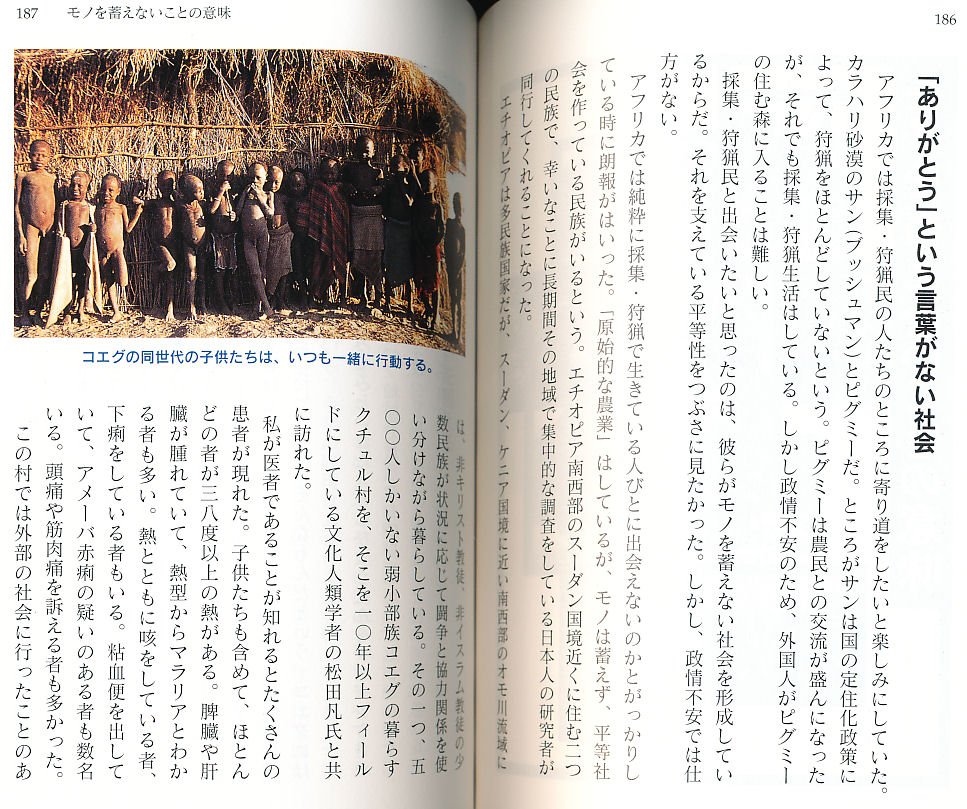

すべてはマチゲンカから始まった 「地球に優しく」をはき違えていないか ヒトは「殺生」なしでは生きていけない 情報と助け合いのネットワーク トロトロと生きる 私たちと違う地図を持つ人と出会う アメリカという国の「真実」 競争原理だけでは見えないもの 欲望と好奇心がもたらすもの モノを蓄えないことの意味 死に方は様々なほうがいい 来世はあるのか・・・・進化論的未来観 大人に媚びない子供たち 保育園児に教えられる 娘へ・・・・父が「長い旅」で感じたことを伝えよう

あとがき

|