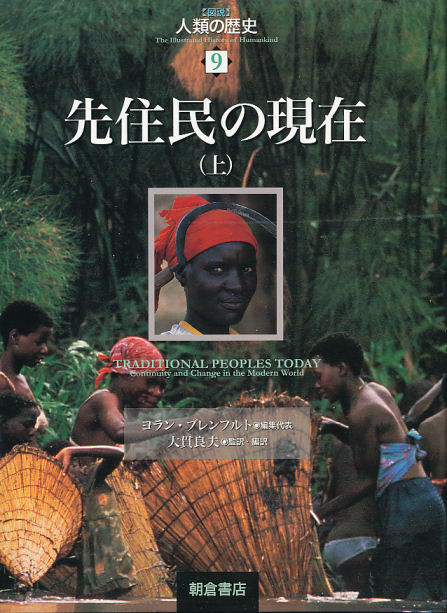

![]() 「図説 人類の歴史 先住民の現在(上下)」

「図説 人類の歴史 先住民の現在(上下)」

ヨラン・ブレンフルト編集代表 大貫良夫 監訳・編訳 朝倉書店 より引用

|

や図を多く採り入れている力作である。世界各地の先住民の解説はそれぞれの分野の専門家 たちによって執筆されている。 (K.K)

|

![]()

|

誰が「伝統的」で、誰がそうでないかを定義づけることは簡単なことではない。ある意味、 われわれは多かれ少なかれ伝統的であり、それぞれの社会は、独自の歴史をもち、独自 のひとそろいの信仰、慣習、価値観をもち、独自の行動様式と知識体系をもっている。し かしながら、たとえば、われわれのほとんどは、20世紀の変わり目のアラスカ・イヌイット や1930年代初めのニューギニア高地のパプアの人々は、同時期の工業化されたアメリ カ人やヨーロッパ人よりも伝統的であると見なしているだろう。しかし、はっきりと線引きす ることは難しい。たとえば、比類のないほど工業化が進行中であるにもかかわらず、昔か らの信仰や慣習を驚くほど維持している日本文化を、われわれはどこに位置づければよい のだろうか。

われわれはまた静的な社会などないことを思い起こさねばならない。「図説 人類の歴史」 のこれまでの巻ではっきりと説明したような社会的、経済的、政治的、宗教的変化の歴史的 過程を、一般的に文化的持続性や継続性と関連する「伝統的」という概念に結びつけること は難しい。しかし、われわれは勇敢にもこのシリーズの最終巻を「先住民の現在」と名づけ た。このタイトルは、多くの場合先住少数民によって維持されている、世界中の工業化され ていない文化的様式の、豊かではあるが、着実に少なくなっている多様性を指し示している。 しかしながら、こういった文化のすべては、現代工業世界に組み込まれ、適応するよう変わ らねばならなかった。

長い間、ヨーロッパ人入植者に西欧人への見方は、西欧文明が人類の進化の先頭であり頂点 をなしているという揺るぎない確信によって特徴づけられていた。「先住民」はあらゆる方法を尽 くして、西欧社会で一般的な人種差別的な要素を可能にする概念、劣ったものとして見なされ、 現在大きな問題となっている。西欧の工業化の過程はこれらの文化的差異をさらに強化する。 しかし、世界の歴史を、西欧の拡大の物語としてのみみることは根本的な誤りであろう。むしろ、 それはたくさんの文化様式が互いに接触し、影響し合った結果なのである。

最初の章、「人種と人間集団と文化の発展」は、われわれの種、ホモ・サピエンスが示す世界的な、 (身体的、文化的、言語的)多用性を考察する。後に続く8つの章では、アジア、東南アジア、オース トラリア、太平洋、アフリカ、北極圏、南北アメリカの先住民社会での慣習、信仰、経済、社会生活 といった事柄の詳細な解説をする。最後に、「人類の未来」では、これから先に横たわる難題を熟考 する。われわれの種は発展の速度を維持し続けることができるだろうか。そして、多種多様な人類 の存在を継続できるであろうか。

|

|

第9巻 先住民の現在 上

第1章 人種と人間集団と文化の発展 <トピックス> DNA・生命の暗号 過去は誰のものか?

第2章 アジア大陸の先住民 <トピックス> ワヒー・世界の屋根で暮らす 聖なるクマへの崇拝 ナガ・アッサム高地の首狩り

第3章 東南アジアの先住民 <トピックス> 西ジャワのバドゥイ トランジャの生と死 インドネシアの織物・変化する世界のおける伝統 タサダイ・石器時代の穴居住民、それとも科学史上最も手の込んだ捏造?

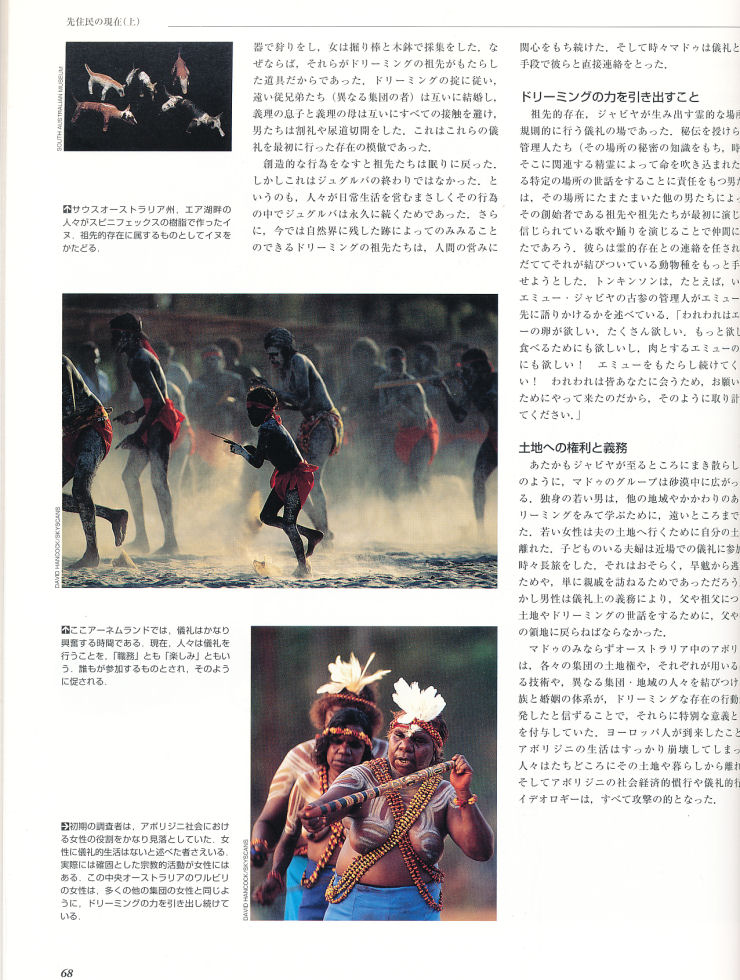

第4章 アボリジニのオーストラリア <トピックス> タスマニアのパラワ アーネムランドの樹皮絵 都市と地方のアボリジニ芸術

第5章 現代世界の太平洋の人々 <トピックス> セピック川流域のイアトゥムル クラの輪 ニューアイルランドのシンシン

第10巻 先住民の現在(下)

第6章 アフリカの先住民 <トピックス> マダガスカル・謎の島 ブッシュマン・生き残りの物語 中央アフリカのピグミー

第7章 北方の人々 <トピックス> サハリン島のニヴヒ サーミ・4か国の人々 シャーマニズム・霊媒の古来の伝統

第8章 北アメリカの先住民 <トピックス> 首長の祝宴・ポトラッチの品々と仮面 国立アメリカ・インディアン博物館 インディアンセンター・都会の荒野の文化的オアシス パウワウ・力強い文化復興

第9章 南アメリカの先住民 <トピックス> マニオク・熱帯の主食 吹矢筒・無音の致命的な筒 ヤノマミ・危機に瀕するアマゾンの生き残り

第10章 人類の未来 <トピックス> 自分の目で初めてあなたの場所をみたとき 都市世界 男性と女性・どうして違うのか

|