![]() 「アリストテレスとアメリカ・インディアン」

「アリストテレスとアメリカ・インディアン」

L・ハンケ著

佐々木昭夫訳 岩波新書 1974年発行 より引用

![]()

|

本書 序 より引用

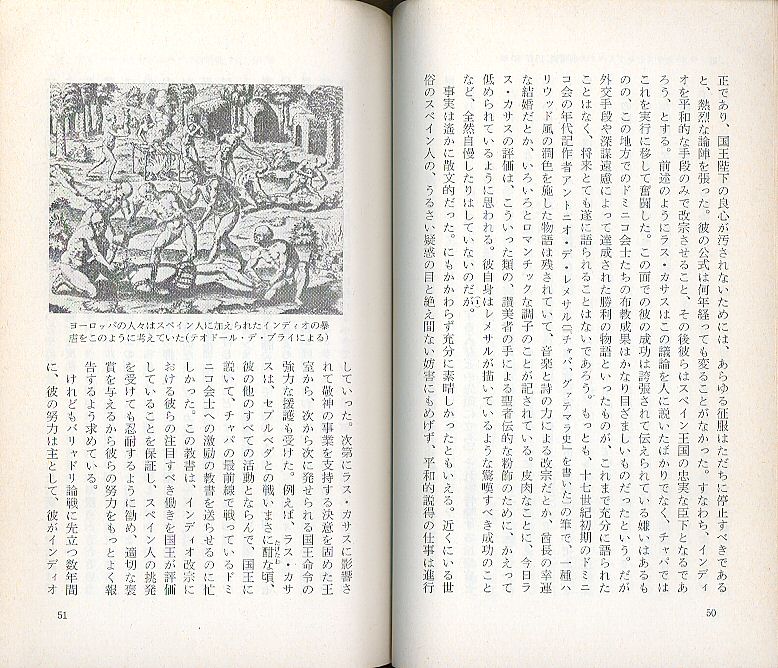

終わりなし、また、過去を描く書物は絶えず改訂を施さるべしという古い箴言が、 真理を語るものであることがよくわかる。この改訂は新しい材料の発覚から来る ことが多く、また誰でも知っている資料から新しい解釈が出てくることもある。本 書を執筆するに当って、私は、これまで利用されたことのない手稿を含めて、当 面の問題に関するあらゆる資料を動員しようと試み、また、私自身の見解を打ち 出すに先立って、従来のすべての解釈に検討を加えようと努めた。そして、「過去 は序幕である」(シェークスピア作『テンペスト』中の言葉)から、いや少なくとも時 折はそうであるから、私は1550年の思想上の闘争が今日にもつながる問題で あることを示そうと試みた。アリストテレスの地理上の概念がアメリカ発見に影響 したことは、かなり前から知られている。だが、スペインによる征服期に、彼の 先天的奴隷人の説がアメリカのインディオに適用されたという事実が、まともに 研究されるようになったのはごく近年のことである。一般的に言って、15世紀 以前には本当の意味での人種的偏見なるものは存在しなかった。人類はさま ざまに対立する人種ではなく、「キリスト教徒と異教徒」のふた通りに分かれて いたからである。ヨーロッパの、アフリカとアメリカそして東洋の発展が局面を 一変させたのであり、それゆえ世界的規模で人種問題を考えようとする者に とって、スペインが経験したことの詳細は大きな意味を持つ。二人の優れた スペイン人、バルトロメ・デ・ラス・カサスとフワン・ヒネス・デ・セプルベダが、 1550年バリャドリでこの問題について論戦を行ったことは、西欧世界の知性の 歴史における最も興味深いエピソードのひとつである。この時、一個の植民国 家が、おのれが帝国の版図を拡大するのに用いている手段は正義にかなうか 否かという問題を、公の組織によって究明しようとした。これはそれ以前に例の ないことであり、また今後とも決して起こり得ぬことであろう。またこの時、何世 紀も前にアリストテレスが立てた理論に従って、一人種全体に劣等者、生まれ ながらの奴隷人との烙印を押そうとする、近代世界における最初の試みが見ら れるのである。この問題に関する激しい論戦、その大論戦がアメリカに対する スペイン王の政策に及ぼした影響、同じ理論を他の民族に適用しようとする、 以降の時代に見られた試み、16世紀の闘争の現代世界にとっての意味、これ らの事柄が本書の内容を成す。

|

|

序 Ⅰ 空想としてのアメリカ Ⅱ アリストテレスとアメリカ 1550年まで Ⅲ ラス・カサスとセプルベダの前哨戦、1547~50年 Ⅳ パリャドリ大論戦 1550~51年 舞台装置 Ⅴ バリャドリ大論戦、1550~51年 アリストテレスの先天的奴隷人説のインディオへの適用 Ⅵ バリャドリ大論戦 1550から51年 インディオに対する正義の戦争の遂行 Ⅶ 戦闘の余波、1550~1955年 A 1573年の「基本法」まで B 1573年以降 Ⅷ 「世界のすべての民族は人間である」

〔付録〕セプルベダとアルフォンソ・デ・カストロの往復書簡 〔解説〕「バリャドリ大論戦」までのラス・カサス 増田義郎

|