![]() 「アメリカ・インディアンの歴史」第3版

「アメリカ・インディアンの歴史」第3版

富田虎男著 雄山閣出版より

|

ような未開で野蛮なゆえに滅ぼされた過去の人なのであろうか? 本書は彼らの正当な歴史的役割を評価し、勝者のつくりあげた歴史 像の虚偽を追求する」と本書・帯文に書かれているように、多くの文 献を土台にして書かれた力作である。本書は「歴史公論」に連載さ れたもので、植民地時代から19世紀後半のドーズ法やインディアン 再組織法などの矛盾を深く考察している。 (K.K)

|

![]()

|

本書・第五章より引用

抑圧にたいするヨーロッパ系植民地人の独立と自由のための戦い であったが、他面でその独立と自由の基礎となる西部の土地の支 配権を確立するため、そこに居住するインディアンの独立と自由を 侵す征服戦争でもあった。独立宣言でいう「すべての人」とは、理論 上はともかく、現実にはヨーロッパ系の住民のみをさし、インディアン は黒人奴隷とともにこれにふくまれていなかった。むしろインディア ンは、「すべての人」の「生命、自由、幸福の追求の権利」を脅かす 「残忍な蛮族」と位置づけられた。インディアンは、自らの独立と自 由を断固主張すればするほど、撲滅や追放の対象としてどこまでも 「追求」されたのである。

|

|

白人よ、お前らがローガンの小屋に腹をへらして入ってきたとき、 ローガンが肉を食べさせなかったことがあっただろうか。だれでも いい、答えてくれ。白人がこごえて裸の姿でやってきたとき、ロー ガンが衣服を着せてやらなかったことがあっただろうか。どうか、 答えてくれ。・・・・・・・しかしいま、生きとし生けるものの血管のな かに、私の血が一滴でも流れているものはいない。ローガンが 死んだとて、悲しんでくれるものがだれかいるだろうか。だれ一人 いはしない。

1773年、ローガンの親族は侵入してきた開拓民の手でことごとく 殺されローガンも白人に復讐するが、その後絶望のはてに酒浸り になって死ぬ。

|

|

本書 はじめに より引用

ようやくその緒についたところである。研究成果の蓄積も一、二を除いて無いに等し い。このような状況のなかでインディアン史を通して書くことは、無謀のそしりを免れ ないかもしれない。ましてインディアン史への関心はすでに20年も前から抱きながら も、研究そのものは遅々として牛歩の如くであった筆者がそれを試みるのは、蟷螂の 斧に等しいかもしれない。しかし、ここ10年、アメリカ合衆国ではインディアン史に関す る研究がめざましく進展した。また筆者の周辺でも、インディアン史に関心を抱く学生 や市民の方々がとみにふえてきた。このように客観的条件が整ってきたにもかかわら ず、筆者の主体的条件は必ずしも十分に整ったとはいえないが、与えられたこの機会 に、あえてインディアンの歴史を書くことを決心した。もちろん、本書は均衡のとれた網 羅的なインディアン通史ではない。それを書くことは、筆者の能力をはるかに超えるこ とである。通史ではなく、これはあくまで筆者が重要だと感じたインディアン史上の諸 問題にについて、史料と研究成果によりつつ筆者なりにまとめた、ひとつの歴史叙述 の試みにすぎない。しかし、筆者はここで、従来の白人社会中心の視点からつくられ た合衆国史上のインディアンにまつわるさまざまな「神話」や通俗的理解に対して、ひ とつの挑戦を試みている。筆者の意図は、従来の合衆国史から無視あるいは抹殺さ れてきたインディアン側の部分を、たんに付加したり補填することにあるのではなく、 むしろインディアンや黒人やその他のこれまでその主体的な役割を無視されてきた 人びとの歴史的役割を正当に評価することによって、全体としてのアメリカ合衆国史 像を再構築することにある。これはそのための作業の一過程である。 1982年6月

|

|

はじめに 第一章 今日のインディアン 1 現状・・・・統計資料を手がかりに 2 インディアンの復権運動・・・・ターミネーションからセルフ・デタミネーションへ

第二章 インディアンの祖先たち 1 一万年前の大動物狩猟民 2 起源 3 マウンド文化と南西部文化

第三章 ヨーロッパ人との接触 1 ヨーロッパ人到来時のインディアン 2 接触の種々相 スペインの場合 フランスの場合 オランダの場合 イギリスの場合

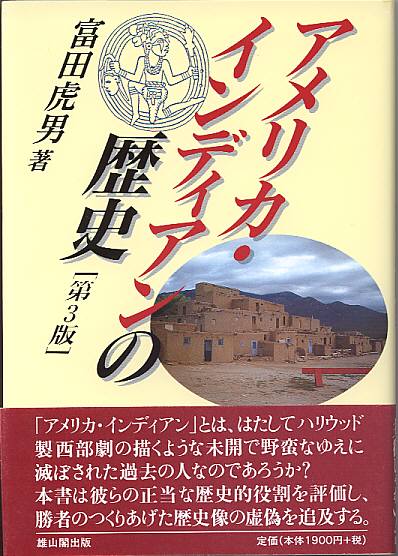

第四章 イギリス植民地におけるインディアン・白人関係 1 「友好」の神話 ヴァジニアの場合 ニューイングランドの場合 2 メタカムの戦いとベーコンの反乱 メタカムの戦い ベーコンの反乱 3 中立政策の追求とインディアン奴隷制度 イロコイ族の中立 インディアン奴隷制度 クリーク族とチェロキー族の中立政策 頭皮はぎについて

第五章 インディアンとアメリカ独立革命 1 ポンティアク戦争・・・・自立と解放の戦い 2 ローガンの嘆きとアメリカ独立宣言 3 「この国はわれわれのものだ」 4 南部・・・・なしくずしの土地奪取 5 北西部・・・・フォールン・ティンバーズの戦い

第六章 わが土地を守る戦いと文明化政策 1 テクムシの戦いとクリーク戦争 2 セミノール戦争・・・・黒人との連帯 3 チェロキー族の黒人奴隷制

第七章 インディアンの強制移住と「明白な運命」 1 インディアン強制移住法の成立 2 「涙の旅路」 3 インディアンと「明白な運命」

第八章 軍事的征服から文化的破壊へ 1 インディアンと南北戦争 2 「よいインディアンとは死んだインディアンである」 3 ドーズ一般土地割当法

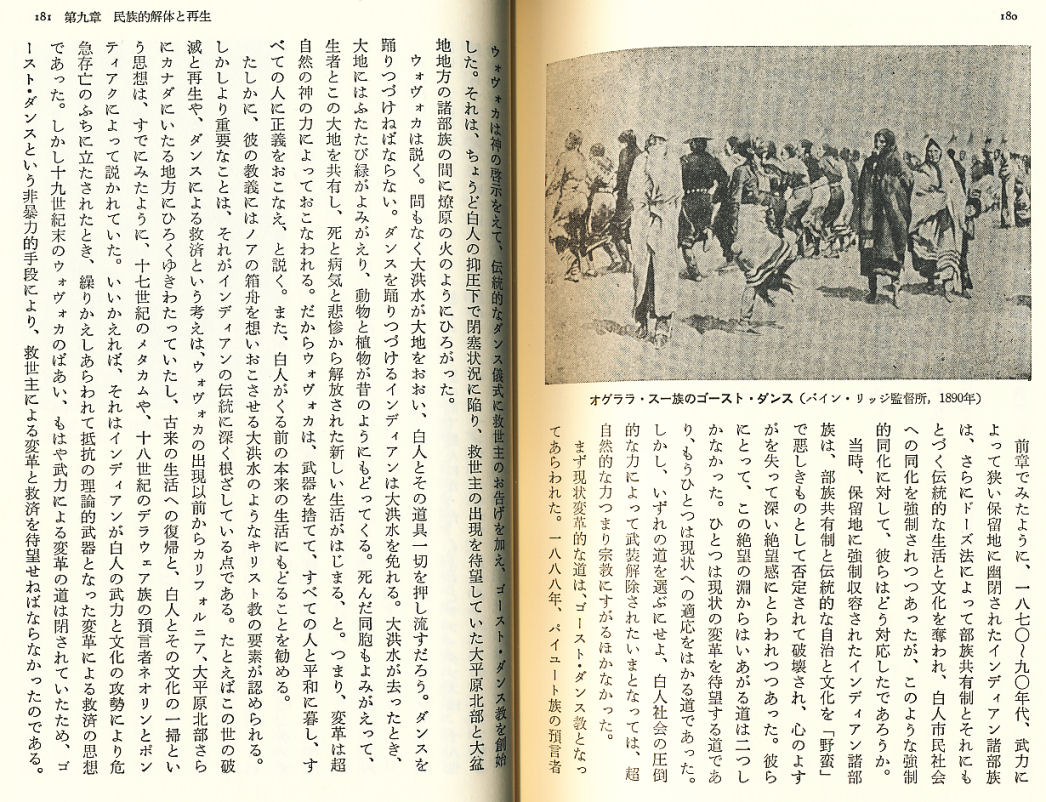

第九章 民族的解体と再生 1 救済への模索 2 インディアンのためのニューディール 3 連邦管理終結政策

〈補〉第一章図表 〈付録〉北米インディアン史年表 インディアン住民の居住地域 あとがき

|

![]()

|

「キャプテン・スミス殿。あなたがこの地に来たことについて、私は疑問をもっている。 私は親切にしてあげたいのだが、この疑問があるのでそれほど親切に救いの手を さしのべるわけにはいかないのだ。というのは、あなたがこの土地に来たのは、交易 のためでなく、私の人民を侵し、私の国をとってしまうためだ、と多くの人が言ってい るからだ。この人たちがあなたにトウモロコシをもって来ないのは、あなたがこの通り 部下に武装させているのを見ているからだ。この恐怖をとり払ってわれわれを元気づ けるよう、武器を船においていらっしゃい。ここでは武器は要らない。われわれはみな 友人なのだから・・・・」

これは、ヴァジニア植民地の建設が始まった1607年から2年経った1609年のある日、 食糧徴発に来たイギリス人指導者キャプテン・ジョン・スミスに対し、ポーハタン部族連 合の首長ポーハタンが述べた言葉の一節である。「トウモロコシを船に積め! さもな いとお前らの死体を積むぞ!」 これはスミスが、ポーハタンの弟(従弟ともいわれる) オペチャンカナウの髪をつかんで叫んだ言葉である。

しばしば、インディアンと白人の接触は、はじめは友好的であったといわれる。しかし 実際には、この言葉にみられるように「親切にしてあげたい」と思ったのはインディアン の側だけであり、イギリス側は最初から「武装」し、威嚇的態度で臨んだのである。1610 〜12年にはイギリス軍はジェームズ川とヨーク川の間を占領し、ポーハタンに従属する 部族に貢物を要求したことがきっかけで、両者の間に戦争が起こった。イギリス側は 二つの村落を破壊し、トウモロコシを奪った。1619年に開設されたヴァジニア議会の 公式記録も認めているように、トウモロコシの供出は「愛からではなく恐怖」からであ り、その調達は「交易あるいは剣によってなされた」のであった。

もうひとつ、インディアンと白人との友好関係のシンボルとして語りつがれている、ポー ハタンの娘ポカホンタスの場合はどうであろうか。ポカホンタスは、いちど捕虜となった キャプテン・スミスの処刑を身を挺して救ったといわれ、また1614年にはタバコ栽培法 を改良してヴァジニア植民地の繁栄の基礎を築いたジョン・ロルフと結婚した。この結婚 は、植民事業とインディアンのキリスト教化の成功の実例として宣伝され、夫婦は揃って ロンドンに送られ、彼女はアメリカの「王女」としてもてはやされた。しかも、この結婚に より、インディアンと白人との間に7年間の「結婚の平和」がもたらされたといわれる。

しかし、事実はどうであったか。実は、ポカホンタスは、結婚の前年の1613年に植民地 指導者のキャプテン・アーゴールによって誘拐され、植民地側に人質にとられていたので ある。父ポーハタンにつきつけられた人質解放の条件は、イギリス人捕虜と大量の武器 の引き渡し、大量のトウモロコシによる支払い、という、一部はのめても全部はのむこと のできない過酷な条件であった。またジョン・ロルフが述べた彼女との結婚の動機そのも のも「この植民地の利益のため、わが国の名誉のため、神の栄光のため、私自身の救済 のため、ポカホンタスなる不信心者を神とキリスト教の心の知識に改宗させるため」という 政略的な部分を含んでいた。

このような状況のなかで、どうしてポカホンタスにロルフへの愛がめざめえようか。この 結婚もまた、「愛からではなく恐怖から」そして「剣によって」もたらされたものではなかっ たか。したがって「結婚の平和」も、真の和解からほど遠く、まだ力が十分でない植民地 側が、族長の娘を人質にとってつくり上げた卑劣な戦略であり、恐怖の上になり立つ偽 りの平和にすぎなかったと思われる。だからその平和は、植民者の数がふえて力のバ ランスが植民地側に傾き、一方インディアン側の恐怖も絶頂に達するとき、たちまち崩 れ去る態のものでしかなかった。

|