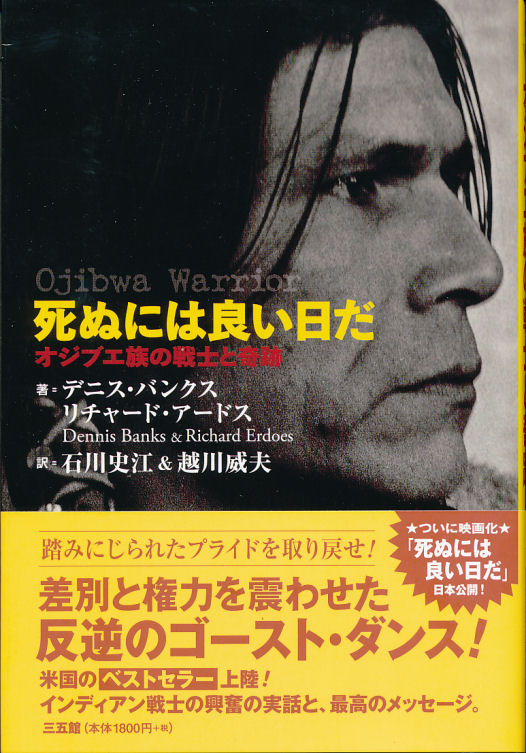

![]() 「死ぬには良い日だ オジブエ族の戦士と奇跡」

「死ぬには良い日だ オジブエ族の戦士と奇跡」

デニス・バンクス リチャード・アードス著

石田史江&越川威夫 訳 三五館

![]()

|

(アリス・ウォーカー・・・・1944年、ジョージア州イートン生まれ。アフリカ系アメリカ人、チェロキー、 スコットランド、アイルランドの血を引く。作家、フェミニスト。小説「カラーパープル」(1982年刊) は、翌83年ピューリッツアー賞ノンフィクション部門を受賞。人種差別主義の白人文化ばかりで なく、家長主義の異文化に対しても自分の流儀を貫いて闘う黒人女性の物語は、大きな反響 を呼んでベストセラーとなる。1985年には映画が製作され、2005年にはブロードウェイ劇場で ミュージカルが上演された。デニス・バンクスとは、ともにキューバでカストロ議長と対談するほ ど親しく、長年のAIMサポーターである。

初めてデニスに会ったとき、彼の陽気さに強い印象を受けました。1970年代初め、ワシントン 州のエバーグリーン州立大学でのことです。私はここで、南部ミシシッピの公民権運動につい て講演し、詩の朗読を行ないました。デニスは、アメリカン・インディアン・ムーブメント、AIMに ついて話していたのでしょう。彼の輝くばかりのスピリットにとても衝撃を受けたのを覚えてい ます。「幸福だと感じられることが、すでに勝利への道なのだ!」という彼の信念に胸を打たれ ました。これは私も常々感じていることでした。そのときの彼がどんな服装だったのか、詳細 には思い出せません。でも、伝統の服装、髪型が彼によく似合っていました。ジーンズに黄褐 色のリボンシャツ、ペンドルトン製の毛布のローブにコイルを巻き付け、その真っ赤なコイルの 糸が、「ここに本物のインディアンがいるのだ!」と世界中に訴えているような存在感でした。

彼はとてもハンサムで、生き生きと輝いていました。インディアンなど一掃されてしまったように 見えるアメリカ社会で、こうして彼と出会えることで、私は精神的にとても元気づけられたもので す。私はそのとき、ニコニコ微笑みながら、キャンパスの案内役の若い女性に、デニスはどうい う人物かと尋ねてみました。しかし残念ながら、彼女はデニスの名前以外、何も知りませんでし た。その後、私はミシシッピ州に戻りました。ここに住む黒人の大部分は、チョクトー族とチェロ キー族の血が混ざっています。皆、奴隷制と人種差別という死の淵から自由と開放を求めて、 果敢に闘ってきた人々です。インディアンとしての生き残りを力強く訴えるデニスの姿は、私の心 に深く刻み込まれ、彼との出会いを宝物のように大切にしていました。

それから数年後、私は西海岸に移り住み、アメリカン・インディアン・ムーブメントに関わるように なりました。ニラク・バトラー、ビル・ワペパ、彼の妻、彫刻家のキャロルと資金集めのベネフィット を主催し、ジョン・トゥルーデルと詩の朗読会を行ないました。アルカトラズ島で「反」感謝祭を祝 い、アリゾナ州ブラックヒルズ山頂で祈りを捧げ、ネイティブ・アメリカンのデモや徹夜の祈願会 等、さまざまな行動にできるかぎり参加しました。しかし、デニスと再会するのは、それから10年も 経ってからのことでした。私にとって、自分とインディアンとの結びつき、インディアン問題との関 わりは、いつも自然な過程で起こりました。子どものころ、父に連れられてイーグルロックを見に 行ったことがあります。イーグルロックは巨大な岩を鷲の形に積み重ねたもので、私の生まれた ジョージア州サナン郡にかつて住んでいた古代先住民によってつくられました。父はこの岩に畏敬 の念を抱いており、そんな父の思いが私たち子どもの心に直に伝わってきました。父は真剣になっ て私たちに話したものです。「白人が来る以前にいたネイティブの人々が、いつか必ず戻って来る」

これが、私たちが長い間思い焦がれていた願いでした。しかし、父は長年の貧困と人種差別の中 で、次第にその生気と楽観的資質を失っていきました。そして公民権運動が到来したころには、 糖尿病と心臓病を併発した病人でした。彼にとって公民権運動は、さらなる絶望と人種抑圧が起こ る前兆としか映りませんでした。公民権運動が始まったころ、南部で黒人に対する憎悪が巷に充満 し、リンチ事件や暴力沙汰、爆弾攻撃、ムチ打ち等、醜い事件が続発していました。私たちは父の 望む社会など、永遠にやって来ないようにも思えたものです。

私たちは学校で、白人の子どもの使い古しの教科書を与えられました。教科書の中のアフリカ系 アメリカ人、ネイティブ・アメリカン、白人の描写は、もちろんその時代の偏見の典型でした。アフリ カ系アメリカ人とネイティブ・アメリカンは、最も不快な類いの人種、「野蛮人」であると・・・・。教科書 の中には、インディアンの女性が美しい壷の隣に座っている挿絵がありました。その姿は私は自分 のルーツのように感じたものです。その感覚は大変強烈で、これが私のネイティブ・アメリカンとの 魂の接点でした。母方の祖母、バスケットメーカー(篭づくり)のタルラーが、アフリカ系アメリカ人と チェロキー族との混血だと知ったのは、ずっとあとになってからのことです。

私はデニス・バンクスと出会い、インディアンの主権のために働くようになりました。さらにはチェロ キー・ネーションの首長、ウィルマ・マンキラー女史とも大親友となりました。すべてが何世紀にもわ たる、魂と魂の触れ合いです。ネイティブの人々の大部分が、その虐げられた歴史に無知でした が、私はなおも繊細な感性でネイティブの人々と接しました。そして、アメリカ、カナダ、ニュージー ランド、オーストラリアのネイティブなどと一緒にいると、不思議にリラックスできる自分に気づいた のです。ハンサムで大柄な男性、髪を二つの編み下げにしているビル・ワペパは、私を集会に呼ん でくれたものです。集会では必ず、若い戦士たちが大きなドラムのまわりに陣取って力強くドラムを 披露し、インディアン・ドラムは私のルーツのように感じられました。

デニス・バンクスがパインリッジ居留地のネイティブの人々を守るために闘って、長い亡命生活を 強いられたのは、とても心が痛む出来事でした。また、インディアンの公民権のために闘ったレオ ナルド・ペルティアやラッセル・ミーンズ、その他大勢の男たち、女たち、老人たち、子どもたちに 対しても同じ思いでした。以前、私はライム病(関節炎の一種)を患っていて、とても衰弱しており、 歩くことさえやっとの状況でした。私はソファーに横になりながら、どうしたら気力を奮い起こして、 自分や娘に十分な食事を用意することができるかと思い悩んだものです。この長い闘病生活によ る過労は、私の精神面にも重くのしかかりました。

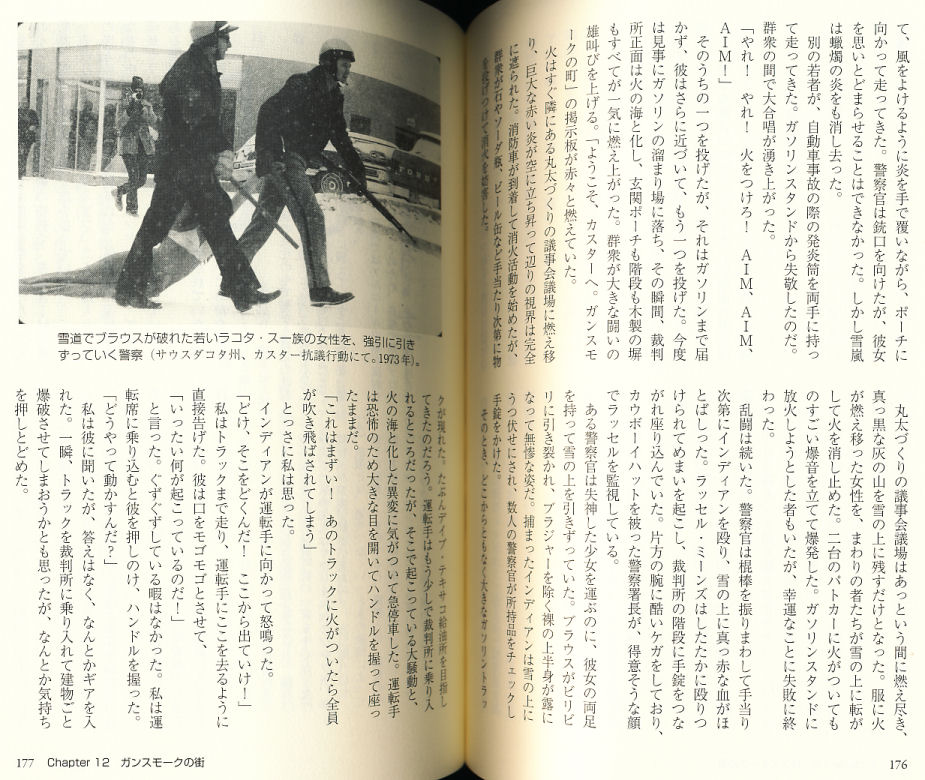

そんなとき、私はデニスの裁判がサウスダコタ州カスターで行なわれることを知りました。11年間に わたるFBIからの逃亡に終止符を打ち、自ら法執行機関に自首したデニスの裁判です。サウスダコ タ州の司法長官が、「デニス・バンクスへの最も適した処遇は、頭に弾丸を撃ち込むことだ」と発言 したのを聞いて、居ても立ってもいられなくなりました。それで私はデニスの公判に出かけることに 決めたのです。彼と全インディアンを守りたいという一心で、私は裁判の目撃者となることを決意し、 毛布を一枚持参しました。エドワード・カーティスの写真集「滅びゆくインディアン」に登場するような、 ボロボロの羊毛製の毛布です。もちろん病を患っている私には、旅をするなど不可能に近いことで す。でも動機は十分にありました。話しさえしなければ、動くだけのエネルギーを保つことができると 思い、あえて出発したのです。分刻みにエネルギーを出してはまた充電して、まずは空港へ、そして 飛行機に乗り、ついにサウスダコタ州カスターまでたどり着きました。

裁判所に到着すると、私は地面に横になってしまいました。まわりを犬や子どもたち、仏教徒の尼僧 たちが取り囲んでいます。裁判の間、尼僧たちは静かに、しかしながら断固として、手に持った団扇 太鼓を叩きつづけていました。偶然にも、ビル・ワペパが私を助け起こし、法廷に滑り込ませてくれま した。私の頭にショールを被せ、入廷を許可されたネイティブの長老たちの間に立たせてくれたので す。デニスの妻カムークや彼らの子どもたちにも会いました。私は長老たちが自愛を謙遜を込めて、 デニスの自由と生き残りのために嘆願するのをずっと聞いていました。そのときのデニスは手錠をか けられていました。しかしゆったりとしたローブをまとい、髪の編み下げに赤い布を巻き、ランニング・ シューズを履いていました。彼は威厳を持って立ち、潔い態度で法廷の評決にじっと耐えていました。 私はデニスに私の著書「カラーパープル」をそっと手渡しました。このときのサウスダコタ州カスターで のデニスとの出会いについて、今まで機会あるごとにさまざまな人に語ってきたものです。

それから数年後、私たちはキューバで再会することになります。私たちは、一緒にキューバに薬品を 届け、フィデル・カストロと会談しました。カストロは、インディアンの問題を詳しく知っていました。その ときデニスは、著書の感想を語ってくれて、ページがペラペラになるまで、ほかの囚人たちにも本をま わしたと話してくれました。数年後、私の自宅でデニスと夕食をともにしたとき、彼は男性の囚人は必 ず本を返してくれるのだが、女性にまわすとどういうわけか戻ってこないのだと、笑いながら話してくれ ました。デニスは、私の本を読んで癒されたと言ってくれましたが、私はサウスダコタ州カスターでデニ スと再会したあと、奇跡としか言い様のない体験をしました。カスターで、持っているすべてのエネルギ ーをデニスに注いだあと、私は帰路につきました。驚くことに、その瞬間から私の病状は回復に向かい はじめたのです。回復は目覚ましく、それがカスターの旅に関係しているのは明らかでした。当時ライム 病は奇病の類いで、原因の分析も名前さえありませんでした。あとになって、この病気はダニにかまれ て発病する、自己免疫疾患の一種だと知りました。私はkの不治ともいわれる病に真正面から立ち向 かったことが功を奏したのかもしれません。私はこの病を克服しました。達成不可能なことをあえて成 し遂げたことで、私の中の免疫システムが反応し、活性化したのです。私は実際にそれを体験しまし た。その意味も込めて、デニスには大変感謝しています。

刑の宣告から2、30年が経過し、目を覆いたくなるような悲劇をも含んだ驚異の物語である彼の自伝 (本書)が出版されました。デニスは本書で、私たちが理想への信念を失わずにいれば、ある種の癒し の現象が必ず起こるということを人々に示唆しています。実際、私たちの祖先の魂は再び蘇ることが できました。私は本書を数ヶ月間吟味し、私にとって最も重要なメッセージとは何かを考えました。そし て出た結論は、私たちは自分たちに起こっている状況を直感する能力を取り戻さなければならないと いうことです。こういった本能を、私たちは完全に失ってしまったように思えます。

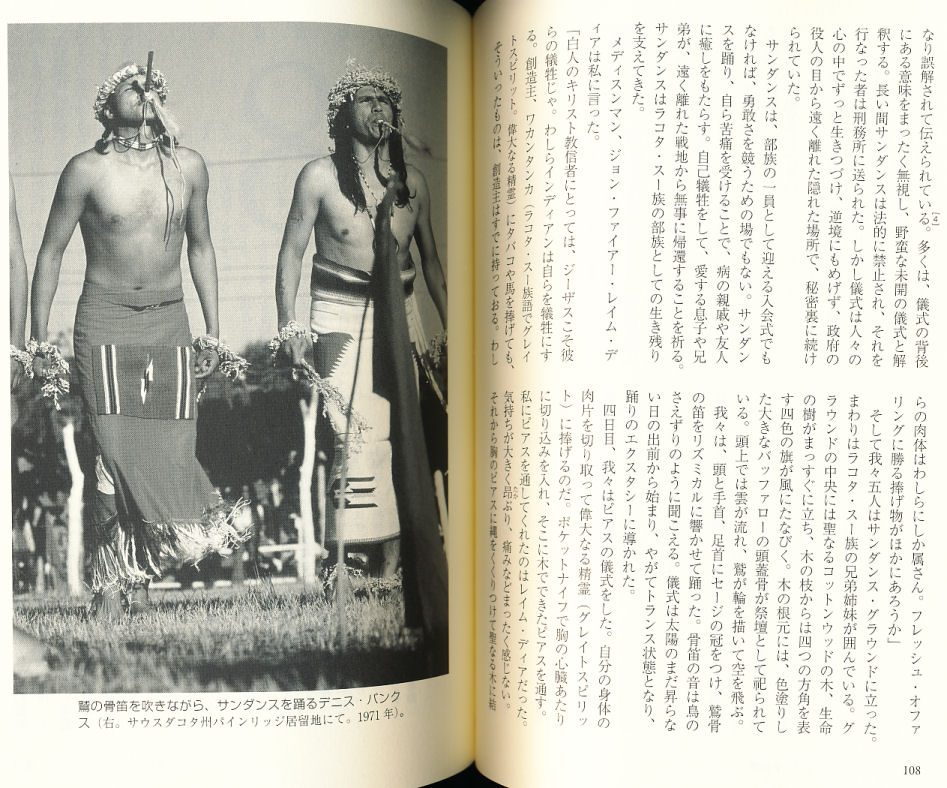

デニスがアメリカン・インディアン・ムーブメントとともに歩んだ精神的な道こそ、その生命力に違いあり ません。彼がそれを発見したのです。瞑想、スウェット・ロッジ、サンダンス、祈りの儀式で、私たちは 自分たちの感情や知性を研ぎ澄ませることができるのです。ネイティブ・アメリカンの生存のための闘 いは、現実のものです。ゲームなどでは決してありません。クリストファー・コロンブスがこの大陸に到 着して以来、終わることのない闘いでした。インディアンの苦労を知ったからといって、暗い気持ちにな る必要はありません。実際私は、アフリカ系アメリカ人、ネイティブ・アメリカン、ヨーロッパ系(イギリス 諸島)の血筋を引いていますが、それを考えると子どもじみた好奇心でわくわくします。

どうしてこんな普通でない、混ざり合いのドラマが起こったのでしょう? いったいアメリカ人とは誰なの でしょう? 私という小さな存在は、どのように国の歴史と繋がっているのでしょう? もちろんその中に は多くの悲劇も存在するのでしょうが・・・・。それに私がよく感じる、とてつもなく大きな愛の感覚は何な のでしょう? この愛の感覚は私の祖先の「愛」から来ているに違いありません。彼らはあらゆる事柄に 抵抗してきた人々でした。特に政府と教会に対する対抗には力強いものがありました。私たちの祖先は 子孫を、はるか彼方の銀河系や星々を包み込む「ワンネス」の世界へ、宇宙と一体であるという調和の とれた愛の世界に導くために闘ってきたのです。たぶん私たちは、コロンブスが言ったように、今もな お、寛大で親切、かつ誇り高い民族なのでしょう。でも、一時的に私たちの本能である直感力を失って しまっているのです。

私たちの祖先のように、命の素晴らしさを讃えることは必要なことです。すでにたくさんのものが奪われ てしまいましたが、まだ驚嘆すべきものは残っています。宇宙と結びつく喜び、はなはだしい暴力と直面 したときの平常心です。昨今、私たちを征服した者たちは、その征服の過程ですべてを失ってしまった ことをはっきりと認識しはじめています。だから彼らにコンプレックスを感じる必要はまったくないのです。 私の父の言うように、世界中のネイティブは母なる大地を大事にして、いつか大地に回帰します。母なる 大地は、私たちの心の奥底にあり、決して大地を離れることはありません。もちろん、そんなことも夢にも 見さえしないのです

2008年 春 ハワイ・モロカイにて アリス・ウォーカー

|

|

初めて日本の大地を踏んだのは、1954年のことだ。アメリカ合衆国の軍人として、東京近郊 の横田基地、大阪近郊の伊丹空軍基地に駐屯した。初めから驚きの連続だった。異文化を 自分の文化のように素晴らしいと感じた体験は生まれて初めてだった。

軍隊では駐屯地を、グリーンランドのタウレ基地にしようか、アラスカのアンカレッジにしようか と思い悩んでいたが、最終的に日本を選んだ。実際日本に来て、日本人の人柄に触れ、最良 の選択をしたのだと納得したものだ。私は日本の人々、文化、言葉、芸術、歴史、音楽にすっ かり夢中になってしまい、ついに「マチコ」という名の女性と恋に落ちてしまった。私は神道や 仏教について、よく勉強した。博物館にも足を運び、日本の歴史にも触れた。「サムライ」がど のような戦士だったのか、さまざまな思いを巡らせたものだ。京マチ子の映画もよく見に行っ た。当時私はこの国を離れるなんて、とても考えられなくなっていた。まさに、日本は第二の 故郷となった。

アメリカの母に日本がどんな国か手紙を綴った。将来、除隊したら日本に住んで、当分、家に 帰らないかもしれないとも書いた。結局は、アメリカに帰ることになったのだが、日の昇る国 日本の大地に、自分の心を残してきたと、私は今でも深く感じている。

最近、私は日本に年に1、2度は訪れ、今も日本との間に築かれた絆を深めている。1978年、 私が最も敬愛する日本山妙法寺山王の藤井日達上人のご招待で、念願の再訪日を果たして 以来、多くの日本人と交流してきた。ナワ・カミッグ・インスティチュート(NCI)のアドバイザーで ある越川威夫氏は、そのころからの信頼できる友人だ。

1988年には、森田ゆりさんとの共著「聖なる魂」が幸運にもノンフィクション朝日ジャーナル大賞 を受賞した。この本は私の第三の母国語、日本語だけで出版されたものだ。またNCIのスペシャ ル・アドバイザーである山本正旺氏とは、魂の契りを結んだ心の兄弟だ。「All Life is Sacred (す べての生命は聖なるもの)という信念で、近年の活動をともにしてきた特別な友人である。

私は、前世は日本人だったかもしれないと思うことがある。日本人の美的感覚の素晴らしさには、 常に驚かされ、心づくしのおもてなしには、感謝感激だ。感謝の気持ちのあまり、今でもお題目を 唱えてしまうほどだ。私が足を運んだ広島、宝塚、京都、立川、福生、宇都宮などの出来事を、い までも時々思い出す。

私が亡くなったら、私の灰をシュガーポイント(リーチレイク居留地)と富士山麓に祀ってほしいと 心から願っている。そうすれば、日本人の友人たちも死後の世界まで、会いにきてくれるかもしれ ない・・・・。最後に、長年我々の活動をサポートしてくれた何千という日本の素晴らしい友人たち に、心の底から感謝を捧げる。名古屋COP10(生物多様性国連会議)のイベントで、友人の喜多 朗さんのコンサートに参加する。そのコンサートは、日米交流150周年を記念するものだ。これか らの150年間は、日本人がインディアンと仲良くしてくれることを心から望む。 アリガトウゴザイマシタ。 All My Relations (すべての生きとして生けるものに捧ぐ)

2010年10月 デニス・バンクス(ナワ・カミッグ)

|

デニス・バンクス 1999年5月23日 横浜市青葉区 こどもの国 にて