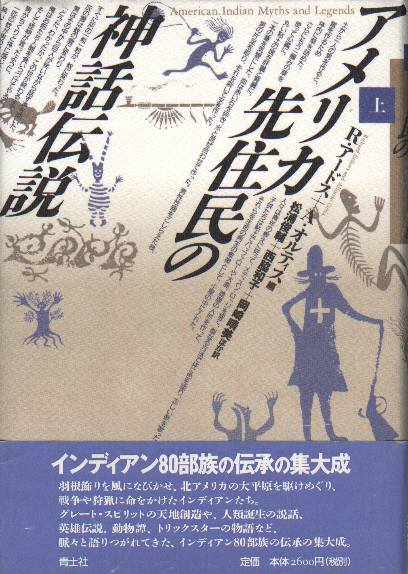

![]() 「アメリカ先住民の神話伝説」上下巻

「アメリカ先住民の神話伝説」上下巻

R・アードス+A・オルティス編 青土社

|

インディアンの精神文化を探る上でも大変貴重なものである。神話学者のジョセフ・ キャンベルは次のように言う。「私たちには、時間という壁が消えて奇跡が現れる 神聖な場所が必要だ。今朝の新聞になにが載っていたか、友達はだれなのか、 だれに借りがあり、だれに貸しがあるのか、そんなことを一切忘れるような空間、 ないしは一日のうちのひとときがなくてはならない。本来の自分、自分の将来の姿 を純粋に経験し、引き出すことのできる場所だ。これは創造的な孵化場だ。はじめ は何も起こりそうにもないが、もし自分の聖なる場所をもっていてそれを使うなら、 いつか何かが起こるだろう。人は聖地を創り出すことによって、動植物を神話化 することによって、その土地を自分のものにする。つまり、自分の住んでいる土地 を霊的な意味の深い場所に変えるのだ。(「旅をする木」星野道夫著より引用」 (K.K)

|

![]()

|

<間抜けな牡牛のディック、ディック・フール・ブル>が1967年と1968年に、 サウスダコタ州ローズバッド・インディアン保護特別保留地で語ったもの。彼は ローズバッドにおける最後の横笛の製作者かつ演奏者で1976年に死んだ。

私はまだほんの六歳か七歳の小さな少年だった。本当のことを言えば、私は自分の 年齢をはっきりとは知らない。国勢調査員がやってくる前に生まれたから、記録がない んだ。私が小さかった頃、年老いた叔父にくっついて回るのが好きだった。なぜなら、 彼はいつも物語を聞かせてくれたからだ。かつて彼は、「新しい何かが風に乗ってやっ てくる。新しいダンス、新しい祈りだ」と、言った。ゴースト・ダンスのことを言っていたん だ。「<背の低い牡牛・ショート・ブル>と<蹴る熊・キッキング・ベア>が遠い旅に出か けた」と、叔父は私に語った。「彼らははるか南の部族、パイユート族の一人の聖人に 会いに出かけた。この聖人には、死者を再び生き返らせたり、バッファローたちを連れ 戻せたりする力があると聞いたからだ」 叔父はこれをとても大切なことだと言い、私は 真剣に聞かなければならなかった。老叔父は続けた。

この聖人は、<背の低い牡牛>と<蹴る熊>に自分の帽子の中を覗かせた。そこに 彼らは、死んだ仲間たちが歩きまわっているのを見た。聖者は彼らに、「私はあなたた ちに、食べると死んでしまう物を与えよう。しかし恐れることはない。私がまた、あなたた ちを生き返らせるから」と言った。二人は彼を信じた。そしてそのある物を食べて死に、 気がつくと、自分たちは真新しくて美しい大地を歩いていた。そして自分の両親や祖父 母や白人兵士に殺された仲間たちと、話をした。友人たちは元気で、この真新しい世界 は昔のもの、つまり白人に破壊されてしまったあの世界のようだった。動物に溢れ、ア ンテロープやバッファローたちが溢れていた。草は青々と高く伸び、そして遠い昔に死 んだ他の部族の人々もこの新しい土地で一緒に暮らしていたが、争いはなかった。 インディアン部族のすべてが一つの部族になり、お互いにわかりあえた。<蹴る熊>と <背の低い牡牛>は辺りを歩きまわり、すべてを見て、喜んだ。その時に、パイユート 族の聖人が、彼らを再び生き返らせた。彼は二人に、「お前たちは見た。私のもたら した新しい<土地>を。大地は、邪悪な白人たちがもってきた柵や線路や炭坑や電柱 のすべてと一緒に、毛布のごとくくつがえるだろう。するとその下には、再び命を得た私 たちの仲間全員と昔ながらのインディアンの大地があるだろう」と、言った。そのあと 聖者は、彼らに新しいダンス、新しい歌、新しい祈りを教えた。そして神聖な赤い絵の 具を与えた。彼は太陽さえも死なせた。太陽はすっぽり闇に覆われて消えた。そして また太陽を生き返らせた。<背の低い牡牛>と<蹴る熊>は、私たちの所にこの朗報 をもって帰ってきた。いまでは至る所で、大地をくつがえすため、死者を生き返らせる ために、この新しいダンスが踊られている。新しい世界がやってくるんだ。

この老叔父は私に語った。その後私は自分の目でこれを、つまりこの踊りを見た。人々 は互いに手を組み、歌い、ぐるぐる回って、太陽を見上げていた。ダンスの輪の中心に は、小さい唐檜の木が置かれた。彼らは、太陽や月や星や鵲の絵が描かれた特別な シャツを着た。彼らはぐるぐる回りつづけた。踊りはいつまでも続いた。ダンサーのうち の幾人かが、まるで死んでしまったかのように、卒倒した。メディスン・マンらがもってい たシーダーを燻した甘い香りのする煙を扇ぎかけてやると、また息を吹き返した。生き 返った人々は皆に、「俺たちは死んだ。月や宵の明星に出かけた。そこで死んだ父親や 母親を見つけたので話をした」と、報告した。この人々が生き返って目を覚ますと、手に は星の石や月の石など、この地上のものとは違う種類の石が、握られていた。星や月 にいる動物の珍しい肉を掴んでいることもあった。ダンスの指導者は彼らに、このワナ ギ・ワチピを踊るのを禁じる白人を恐れる必要はないと言った。彼らが身につけている 幽霊のシャツ(ゴースト・シャツ)は、白人のどんな弾をも通しはしないと言った。そうして 彼らは踊りつづけた。私はそれを見た。大地は決して戻らないし、死んだ縁者たちも生 き返ることはなかった。やってきたのは、兵士だった。理由は、誰にもわからなかった。 ダンスは平和に満ちたもので誰も傷つけたりしなかったが、白人はそれを戦のダンスだ と考えたのだと私は思う。多くの人々が、兵士たちがしようとする事に恐れを感じた。 私たちは銃はもはやなかったし、馬もほとんど残されていなかった。私たちは白人に すべてを頼っていたが、私たちが白人を恐れたように、白人たちも私たちを恐れてい たのだ。その時、<座る牡牛・シッテング・ブル>がスタンディング・ロックで、ゴース ト・ダンサーたちと一緒にいたために殺されたという話が広まって、人々は心底恐れ を感じた。老人たちの中には、「パイン・リッジに行って、降参しよう。もし俺たちがそ うすれば、兵士も撃ちはしないだろう。老<赤い雲・レッド・クラウド>が俺たちを守っ てくれるだろう。そのうえそこなら、配給にもありつける」と、言った。そうして私の父母 と老叔父は、軽装馬車と老いた馬を手に入れ、私たち子供を連れて、パイン・リッジに 向かった。寒くて雪の降る日だった。楽しい旅ではなかった。大人たちがみんな不安 そうだったからだ。そして兵士らが私たちを止めた。彼らは大きな毛皮のコートや熊の コートを着ていた。彼らは暖かく、私たちは凍えていて、私は自分にもこんなコートが あればなあと思ったことを憶えている。彼らは私たちに、これ以上遠くへは行くなと、 ここに止まってキャンプを張れと言った。徒歩や馬や軽装馬車でやってくる全員の者 が、同じことを言われた。だからここにキャンプができていたけれども、食べ物も薪も 少ししかなく、兵士たちが輪になって私たちの回りを取り囲み、誰も逃げられないよう にした。その時突然、聞いたこともない音が、おそらく五、六マイル離れた向こうで大 きな毛布を、それも世界中で一番大きな毛布を引き裂くような音がした。それを聞くな り、老叔父の目から涙が吹き出した。祖母は死者に向かってするように鋭く泣き始め、 人々はあたりを走りまわり、泣いたり気がふれたようになった。私は老叔父に、「どうし てみんな、泣いているの」と、尋ねた。彼は、「やつらが殺している。向こうにいる部族 の人たちを、やつらが殺しているからだ」と、答えた。父は、「あの昔 --- あれは兵士 が普通にもっている銃じゃない。人間をばらばらに --- 粉みじんに --- 引き裂く、大 鉱車銃の音だ」と言った。私には何のことかわからなかったが、皆が泣いているので、 私も泣いた。そして翌日 --- いや、あれは翌々日だったろうか。いや、やはり翌日だっ たと思うが、ちょうど私たちはそこを通り過ぎた。老叔父は言った。「お前たち子供が、 これをしっかりと見ておくんだ。目に焼きつけて忘れるんじゃない」

ウンデッド・ニー川と呼ばれる小川のすばの渓谷の中には、人々の死体が、それも ほとんどが女や子供の死体がそこらじゅうに散らばっていた。さまざまな姿勢でそこに 横たわったまま凍りつき、その動きも凍りついていた。その時兵士たちは死体を薪の ように積み重ねていたのだが、私たちがそこを通り過ぎるのを嫌った。私たちにそこ から離れろと、それも大急ぎで離れろと言った。老叔父は、「今はやつらの言う通りに したほうがいい。でないと、俺たちもあそこに寝かされることになる」と、言った。そうし て私たちはパイン・リッジに向かった。が、私は見てしまったんだ。死んだ子供に乳を 含ませながら死んでいる母親を。その小さい赤ん坊の頭には、星条旗をビーズで描い た小さい帽子が被せられていた。

|

|

本書 「序論」 より引用

中には何千年にわたって語り継がれてきた伝説もあり、それらは、聴く者の要求の変化 に応じて形を変え、その時々の男や女が得た啓示をもとに新たな創作すらされ、今もな お繰り返し語り継がれている。伝説を生み出すのは、大地 --- 人間の世界になくては ならない草木や動物たち --- だ。伝説は古の言葉が使われ、自然界のリズム --- 技 術を弄して人為的に作られた環境のもつテンポとはまったく違うリズム --- に乗って 流れている。終始時計に目をやり、マイクロチップに制御された一瞬にして変わる社会 の差しせまった問題に疲れ果てている文明人の多くには、全世界が共有する自然につ いてじっくりと考えてみようなどという時間や指向は、ほとんど無いように思われる。 この世界の始まりと終わり(そしてその間の出来事)を語る伝説に、共感し賛同しあ おうとする考えは、彼らの頭の片隅にも無いようだ。アメリカの先住民は、今もなお 「インディアン・タイム」というテンポに乗って、神話を育む子宮と繋がって生きている。 不思議な、しかし現実の力が、自然の中に --- 山や川、岩や小石の中にすらも --- 存在する。白人にとっては、これらが命のない物体だと思えるかもしれない。しかし インディアンたちには、それらが生命によって脈打ち、魔力(メディスン)をもちなが ら、宇宙という蜘蛛の巣をなしているものに映る。 (中略) しかし結局のところ、伝 説が語られるのは、単におもしろいから、ためになるから、あるいは楽しめるから なのではない。信じられているからである。伝説は、生きている宗教の印であり、 現在生きている人々と何百年も何千年も昔に生きた祖先とを結びつける一連の信仰 や伝統に具体的な形を与えたものなのである。ブロニスラフ・マリノフスキーは、 このように述べた。「生き生きとして原始的なままの神話は、単なる語られた一つ の物語なのではなく、命を吹きこまれた真実である」。

|