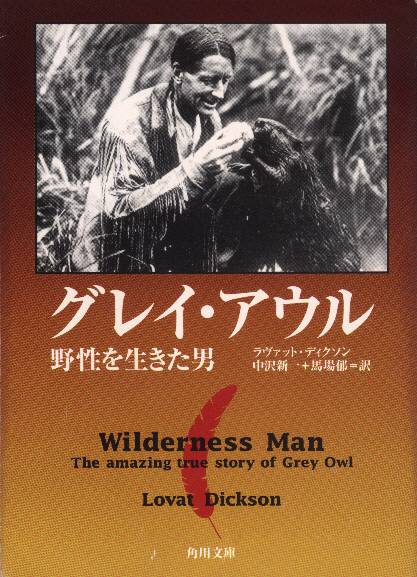

![]() 「グレイ・アウル 野性を生きた男」

「グレイ・アウル 野性を生きた男」

ラヴァット・ディクソン著

中沢新一+馬場郁 訳 角川文庫 より引用

|

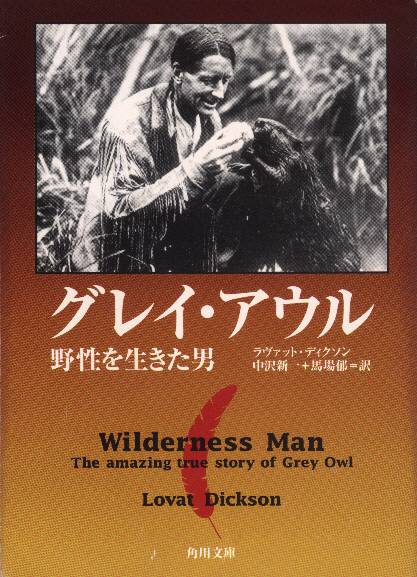

あることに、白人であることに常に嫌悪感を抱いていた。その後カナダの大森林の中で罠 猟師などで生活の糧を得ていたが、毛皮目的のため無秩序に殺され続けていたビーバー の子供との出会いにより、彼の罠猟師としての生き方が次第に変化し、ついにその保護に 立ち上がる。本書はグレイ・アウルの生涯を追った伝記であり、1930年代の西欧でもっと も有名な人物の波瀾万丈の、そして多くの誤解を生んだ軌跡を検証している文献である。 尚、1930年にグレイ・アウルとビーバーを撮った記録映画は当時西欧社会で大きな反響 を呼び、幸いなことに「Beavers」というIMAXで上映された感動的な作品(1987年製作)の 中の一部で紹介されている。このIMAX映画「Beavers」は、ビーバーの生態を美しい映像と 共に撮ったものであり、ビーバーだけに留まらず多くの生命の放つ輝きを見事に描き出した 傑作である。ビーバー、「小さなインディアン」とインディアンから呼ばれていた28時間の生 活周期を持つこの動物は、川にダムをつくることで有名だが、生まれつき戦うということを 知らない性質をもった生き物である。そのため罠にもかかりやすく、その褐色の毛皮は柔 らかくて丈夫なため乱獲され絶滅寸前まで追い込まれていく。この事態に立ち上がった のがグレイ・アウルであった。私自身グレイ・アウルの歩んだそして決断してきた全てを受 け入れることは出来ないが、ビーバーや自然にとって彼は最大の友人であり、理解者で あったことは疑いもない事実なのである。 2001年5月8日 (K.K)

「カナダの森で ビーバーとインディアンの少女」グレイ・アウル作

|

![]()

|

グレイ・アウルと子供のビーバー(1930年撮影) 記録映画「Beavers」より

本書より引用

に切々と書かれている。マクギニスとマクギンティの存在も確かに拍車をかけていたが、彼 が長年頭を痛めてきた問題も大きかった。動物たちの命を奪う仕事にうんざりしていたの だ。とりわけ、にわかわな猟師が、いたるところで欲にまかせてめちゃくちゃな狩りをした 痕跡を見るたびに、心を痛めた。本物のわな猟師は、ビーバー用のわなは、氷の下しかか けない。そうすれば、かかった獲物は無益に傷つくことなく溺れて死ぬ。だが、本業のほか に少しばかり金を稼ぎたくてやってくるにわか猟師たちは、氷がとける春先、母ビーバーが 巣に張り付いて子供の世話をするころに森にやってきて、スプリング・ボールというわなで 猟をする。このわなだと、獲物は生きたまま水面より高い位置に引っ張り上げられて、水を 飲むことができず、もがき苦しみながらゆっくり死んでいくのだ。ほんの数センチ下には、命 をつなぐ水があふれているというのに。また、にわか猟師たちは鉄製のわなも使うのだが、 これは獲物の足にかみつくタイプである。猟師が何日もわなを見回りに来ないと、獲物はも がいて、ついには足の先がもがれたまま、逃げていく。だが、傷ついた動物は、森で苦しみ ながら死ぬしかない。敵に襲われればたちまち命を落としてしまう。アーチーは以前、そん なわなで足をもがれた母ビーバーを見たことがあった。痛みに苦しみながらも、傷ついてい ない片足で子供をかかえ、乳を与えていた。こうした痛々しい情景を見るうちに、アーチー の考えが変わっていった。生とは残酷なものなのだ。それが、この場所でははっきりと見 えた。何年も、彼は盲目のまま歩いていたが、いま、その目は開かれた。主を失い廃墟と 化したビーバーの巣は何千とあった。以前はたくさんのビーバーが暮らしていたのが、い まやゴーストタウンのようだった。オンタリオでは、十数万平方キロに及ぶ地域から、ビー バーの姿が消えていた。オンタリオ中からいなくなるのも、時間の問題だろう。そう考える と、アーチーには、ビーバーがとても大切なものに思えてきた。この大自然にとって不可欠 なものに。ビーバーがいなければ、森は死んでしまう。もう森ではなくなるのだ。二匹の子供 ビーバーを捕まえた偶然によって、森の中の死はどうしようもない運命などではない、と思 うようになった。どうしようもないはずなど、ないのだ。ビーバーは、巣にエサにつられてわな にかかり、その毛皮を猟師に差し出すための動物であるはずはない。ビーバーたちこそ、 自然の一部なのだ。そしてこの二匹の子供ビーバーたちも、そうなのだ。「二匹はまるで子 供のように無邪気に私たちになつき、甘えるように小さな声を上げている。二匹同士でじゃ れあうだけでなく、私たち二人にも仲間のようにじゃれてくる。感覚がするどく、周りで起こ ることを理解しているようすは、まるでどこか別の惑星からきた小さな人のようである。私 たちのほうには、彼らの言葉はまださっぱりわからない。こんな生き物を殺すなんて、おそ ろしいことだ。私は、もう二度とそんなことをしない。彼らを苦しめるのではなく、これからは 彼らのことを研究し、彼らの目に映っている本当のことを見ていこうと思う。まずは、動物 たちの繁殖地をつくることから始めよう。彼らがこの大自然から完全に姿を消してしまうこ となど、あってはならないのだから」。

|

|

本書・「訳者あとがき」より引用

高いイギリス人アーチー・ベレイニーの筆は、息をのむほどに美しかった。まだ人手の入っ ていなかった頃のカナダの自然と、そこに棲む生き物たちの世界を、いきいきと描き出して みせた。そして、そこに侵入してきた機械文明が、どんな不幸と破壊をもたらしたかを、切々 訴えたのである。彼によって描きだされたビーバーたちの生態は、どんな動物作家の筆致 をもしのいでいる。動物と人間は、大きな同じ一族の一員として、この自然に属しているの だという感覚を、グレイ・アウルほどなまなましい実感として、語り出せる人はいなかった。 完全なインディアンになりきってしまおうと、彼が懸命に生きてきた人生の歴史が、時代を 越えたそうした表現を支えていたのである。グレイ・アウルは人生の最後の日々、ヨーロッ パのマスコミの寵児であったから、嫉妬深いそのマスコミが、彼の早すぎた死を待ちかま えていたかのように、グレイ・アウル・バッシングを始めたのは当然である。「インディアンと 白人の混血の作家」は、じつは混血どころか、イギリスの中流階級生まれの、まったくの白 人だったのである! 自然への愛を語る森の賢人は、たちまちにして希代の詐欺師という 扱いに変わった。盛り上がっていたグレイ・アウル熱は、激しい非難をあびて、たちまちに 冷却されていったが、そのあとには代わって世界戦争の轟音がヨーロッパ全土を覆い尽く していった。こうして、その後長いあいだ、自然への愛と保護を訴えるグレイ・アウルの声 は、人々の耳には届かないような、森の奥へと隠れていってしまった。グレイ・アウルの声 がよみがえるまでに、三十年にも近い歳月が必要だった。七〇年代の自然保護運動の高 まりの中で、彼の訴えが多くの人々によって「再発見」されたのだ。いまでは私たちも、彼 のおこなった「トリック」の意味を、正当に評価することができる。人格破綻すれすれの常軌 を逸した人生を通して、インディアンになりきってしまいたいと思った彼の深い欲望の意味 を、いまならばもっと純粋に、評価することができる。それどころか、私たちは、そういう グレイ・アウルの人生に羨望さえ抱いている。彼が生きた頃の自然、インディアンたち、 動物たち。そんな美しいものに触れることができた彼の幸運と、そのような幸運に自分を 開いていった彼の意志の強さを、心からうらやましく思うのである。

|