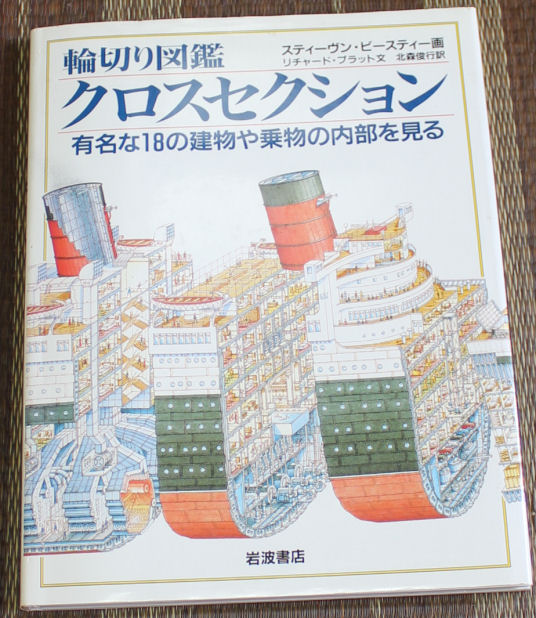

![]() 「クロスセクション―輪切り図鑑 有名な18の建物や乗物の内部を見る」

「クロスセクション―輪切り図鑑 有名な18の建物や乗物の内部を見る」

スティーヴン・ビースティー画 リチャード・プラット文 北森俊行訳 岩波書店

|

出会ってたら寝食も忘れて魅入ったことは疑いの余地がない。それ程子供 (特に男の子)にとって想像をかきたてるものであるのだが、大人にとっても 実に楽しくこの建物や乗物にまるで自分が瞬間移動したような錯覚さえ覚 えてしまう。そして特に男の子にとって昔の大型船の魅力を同じく輪切りに した「輪切り図鑑 大帆船」は同じ著者たちによるもので何度見ても見飽き ることがなく、想像力をかきたてるものである。 (K.K)

|

|

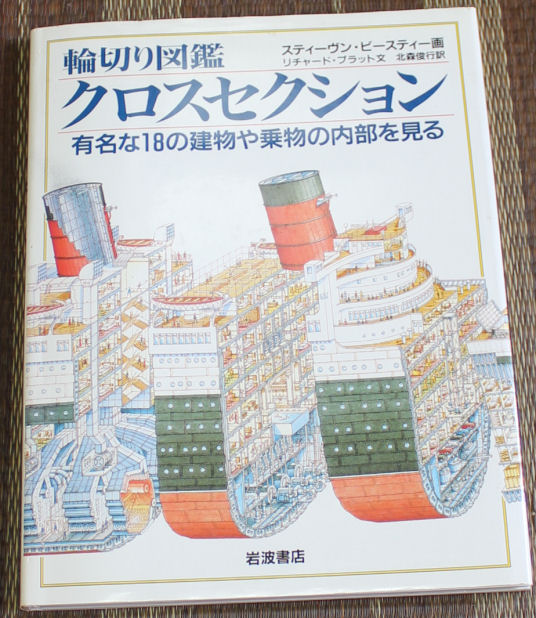

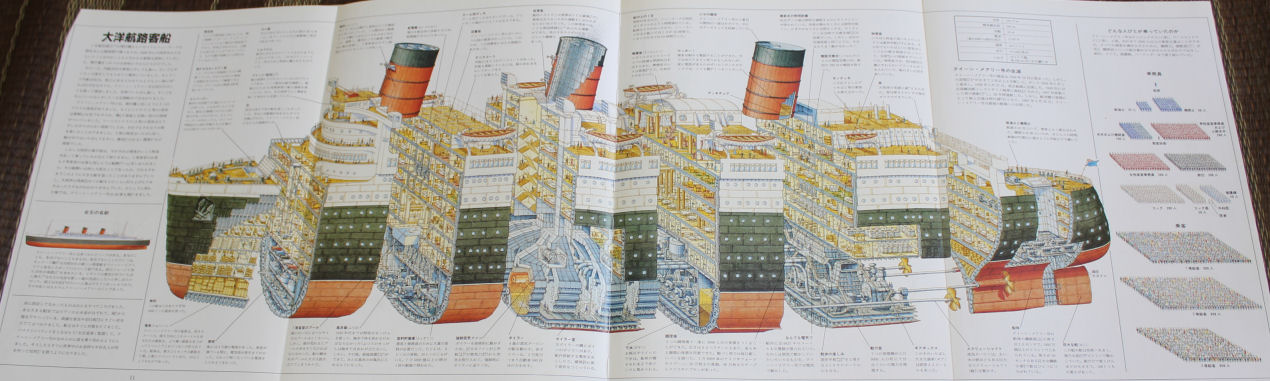

すみずみまで細密に描いたユニークな本。おどろくべき観察力とユーモア のセンスをかねそなえた画家の精緻なイラストによって、中世の城や壮 大なオペラハウス、潜水艦Uボートや豪華客船クイーン・メアリー号など が、あざやかに目の前に迫ってきます。 目次 キャッスル(城)、天文台、ガリオン船、大洋航路客船、潜水艦、炭鉱、 タンク(戦車)、海底油田、カテドラル(大聖堂)、ジャンボジェット、自動車 工場、ヘリコプター、オペラハウス、汽車、地下鉄の駅、トロール船、エン パイア・ステート・ビルディング、スペースシャトル (本書より引用)

読者はこの本を開く前に、ガリオン船についてどれだけイメージを浮かべることが できたであろうか。スペースシャトルはどうだろうか。そして、この本を眺めた後の イメージはどれだけ豊かになったか比べてほしい。乗物や建物、工場の設備など の仕組みはもちろん、人々のありのままの生活や働きぶりが、手にとるように見 えてきたに違いない。500年以上も昔のキャッスルの中さえもが、そしてまた、 乗ったことのない潜水艦の中も。

百聞は一見にしかずというけれども、見学してもここまではわからない。“クロスセク ション”という言葉は一般的に耳なれない言葉かもしれないが、主だった軸に直角 に切った切り口、だから簡単にいえば“輪切り”にした切り口あるいは断面図のこと である。しかし、そこを見れば全貌がわかってしまうという代表的、特徴的な切り口 をも意味することがある。たとえば“日本の豊かさのクロスセクション”といった具合 である。したがって、全貌がよくわかるように見せた“輪切り”図鑑という気持ちが込 められているのである。

本書では、ただ形や構造がこうなっているということだけではなくて、どうしてそうなっ ているかがいきいきと語られている。その“どうして”ということは、時代が変わっても なお通用する話であり、だから今はない建物や乗物でも現代の私たちにも理解でき、 今後新しい乗物や建物、施設を作っていくときにも考えなければならないことまで教え てくれるのである。 (本書より引用)

|

![]()

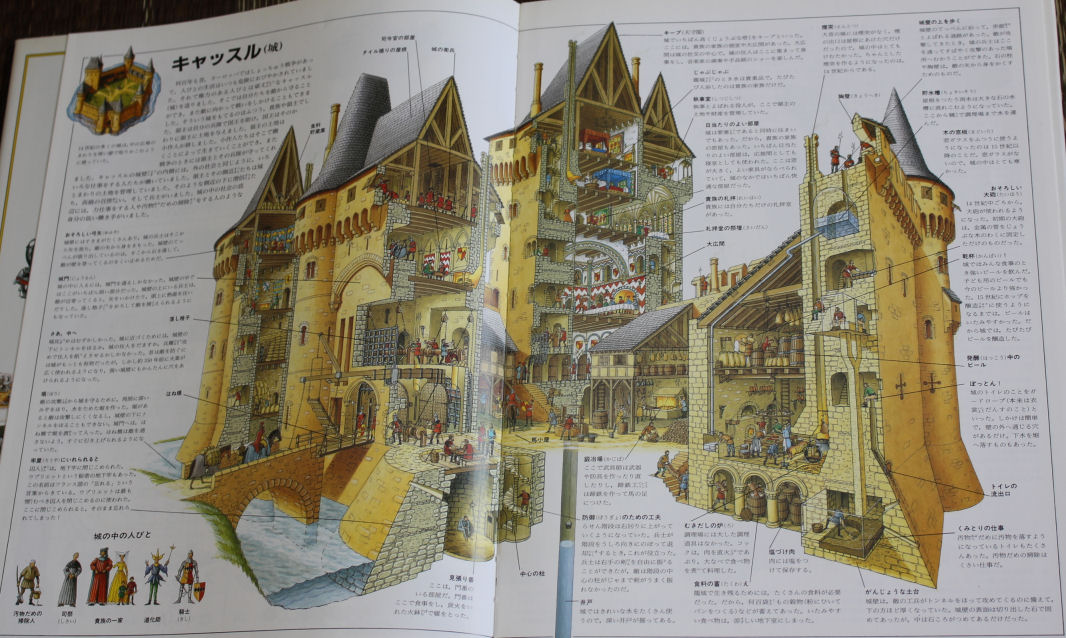

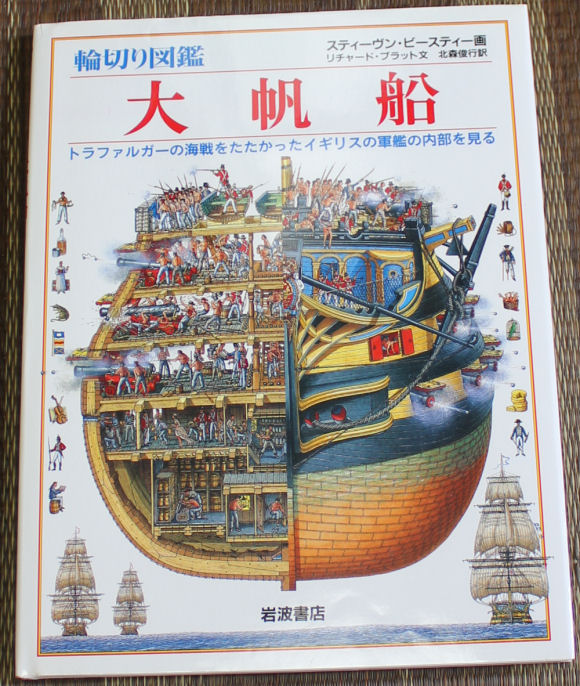

![]() 「輪切り図鑑 大帆船 トラファルガーの海戦をたたかったイギリスの軍艦の内部を見る」

「輪切り図鑑 大帆船 トラファルガーの海戦をたたかったイギリスの軍艦の内部を見る」

スティーヴン・ビースティー画 リチャード・プラット文 北森俊行訳 岩波書店

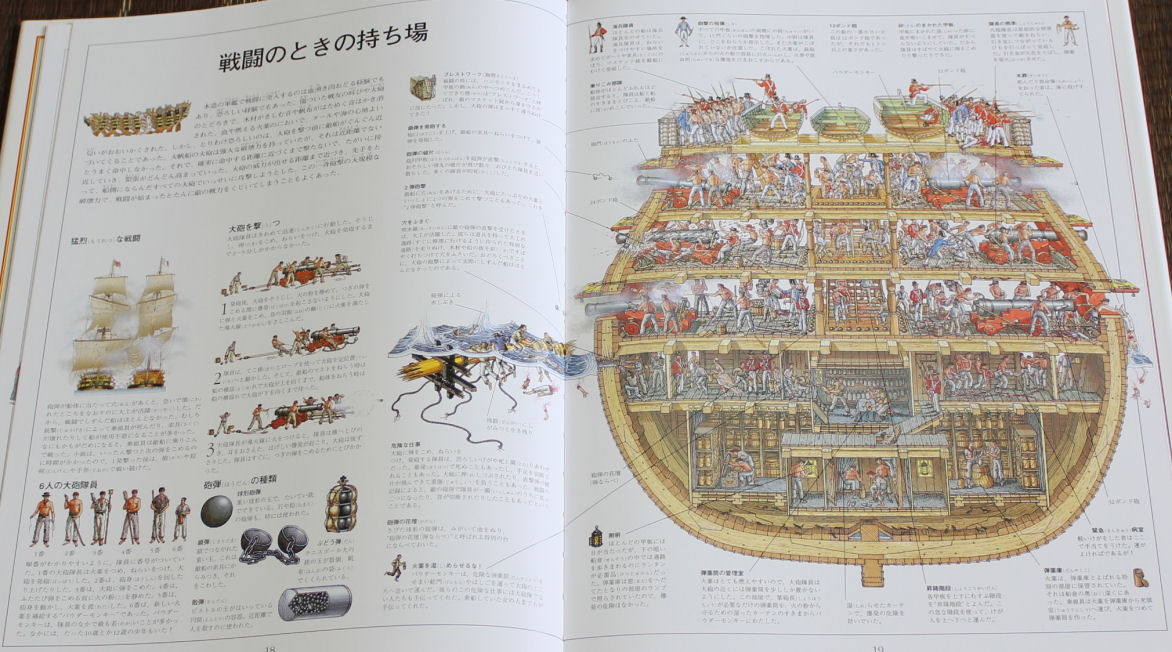

日本は海に囲まれた国であるが、世界制覇をかけた海の物語はない。この本は英国 の話ではあるけれども、ページをめくるごとにどんどん引き込まれていくのはなぜだろ う。克明に描かれたこの“クロスセクション(断面図)”が、考えてもみなかった18世紀 (〜19世紀初頭)の大帆船のなかでの修羅場を目の前に展開してくれる。食べ物、 けがや病気、労働や娯楽、睡眠、規律、戦闘など、提督を頂点にいろいろな階級の 乗組員やねずみやうじ虫までがいっしょになって船内のあちこちで繰り広げるドラマに、 ついつい夢中になってしまう。この本の大帆船は、イギリスのネルソン提督の旗艦ヴィ クトリー号をモデルにし、歴史的にも正確を期して書かれている。ネルソン提督の率い るイギリス艦隊は1805年10月21日、スペイン南西のトラファルガー岬の沖合いで、 フランス・スペイン連合艦隊と戦って大勝利を収め、ナポレオンのイギリス本土侵攻を 諦めさせるとともに、ヨーロッパの制海権をイギリスにもたらしたのであった。このヴィク トリー号は、今もポーツマス港(イギリス南岸)に繋留されていて実物を見ることができ る。日本の近代的な航海技術は、イギリス人の指導を受けて始まった。そのような関係 で、船の装具や術語は、日本語訳がないわけではないが、英語のまま使っているもの が多い。それをしいて日本語にすると、陸にいる私たちには聞いたこともない難しい用語 になるようなので、いくつかの用語は無視しないで英語をカタカナにした。また、たとえば 甲板は“こうはん”と読むそうであるが、“かんぱん”のほうがなじまれていると思い、その ようなふりがなをつけた。英語のタイトルにある“man-of-war”は、辞書によれば“軍艦” である。でも日本語で軍艦というと、鉄でできたいかつい艦船をイメージしてしまうので、 訳書は「大帆船」とした。本書の舞台は、木造の帆船であるからこそ面白い。ページの 終りまでいったら、また初めから大帆船のすみずみまで見たくなるに違いない。

|

![]()

(大きな画像) |

(大きな画像) |

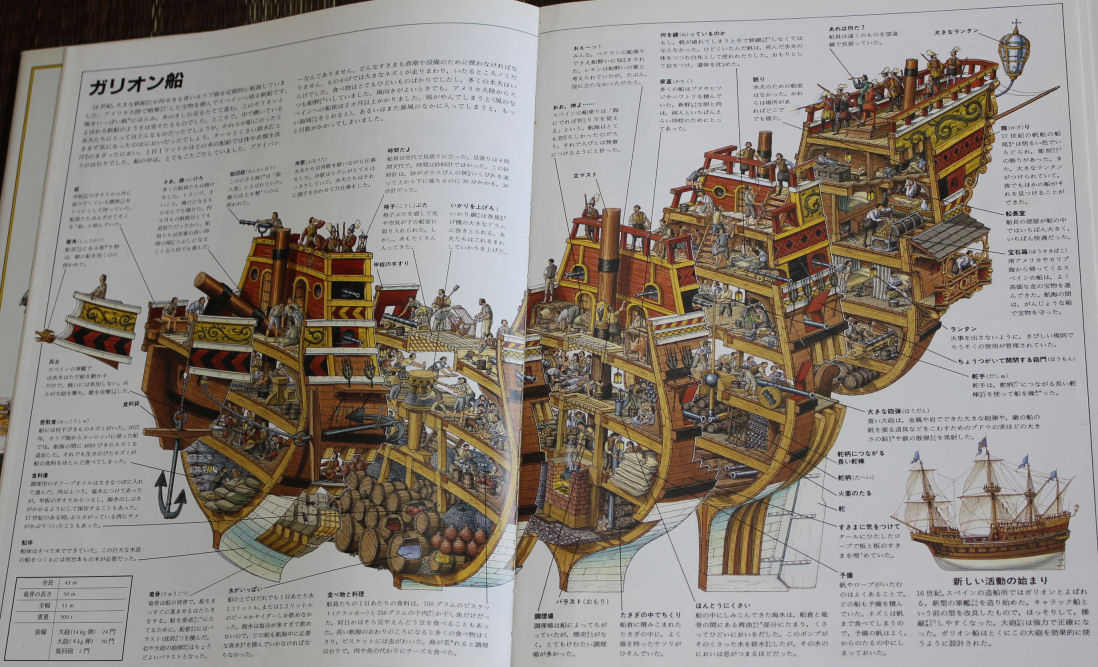

女性の場合はわかりませんが、男の子の場合、幾つに なっても船や飛行機、そして汽車に憧れるものです。 そしてじっと眺めていると、少年の心に戻っていきそうな んですね。物にこだわるというのではなく、その物を通し て、何か大事なことを失くしかけそうになっている自分を 見つめなおすとでも言ったほうがいいのかもしれません。 清貧に生き、自身も含めて人の心の弱さを知り抜き、 多くの人に慕われていた良寛(1758〜1831年)さんは、 近所の子供たちと「かくれんぼ」を共にしていた時、陽が 落ち子供たちが家路についたことを知らない良寛(大人) さんは、まだ子供たちが「かくれんぼ」をしていると思い、 次の日の朝までじっと隠れていたことがあったそうです。 私もそのような姿に憧れます。 ちなみに、やはり木で造った海賊船もあるんです。 父親が船乗りだった影響なんでしょうね。 ☆「四十年間、行脚の日、辛苦、虎を画けども猫にだに 似ず。如今、嶮崖に手を撤ちて看るに、ただこれ旧時の 栄蔵子。」 (四十年前、禅の修業に歩き回った日には、努力して虎を 描いても猫にさえ似ていませんでした。今になって崖っぷち で手を放してみたら、何のことはない。子どもの頃の栄蔵の ままでごまかしようがないし、それこそがあるべき真実その ものだったなあと思います。中野東禅・解釈) 良寛自身の子供時代に体験した「魂の自由」さ、それが今 の揺るぎない私の姿だ、と言っているのかも知れません。 |

父親が船乗りだったため、私も少年時代は自分も船乗りに なりたいと思っていた時期がありました。まあ、船乗りと言っ ても海賊ではありませんでしたが、やはり「海の男」への 憧れは強いものでした。たとえ、父親が船乗りでないにしても、 男の子の場合、海や船に憧れてしまうのかも知れませんね。 この木製の模型は「尾崎」さんという方が創られたものです。 古いもので幾つか破損したりしている部分はあるものの、 とても精巧に出来ており、見ているだけで海の上を勇敢に 突き進んでいく子供の姿を想像してしまいます。 前に紹介した蒸気機関車(木製)と共に、少年時代に戻して くれます。 ちなみに甲板に立っているのは、「ひょっこりひょうたん島」 のダンディです。 |