![]() 良寛『詩歌集』 「どん底目線」で生きる」

良寛『詩歌集』 「どん底目線」で生きる」

(100分 de 名著) NHKテレビテキスト

龍宝寺住職 中野東禅・著

![]()

|

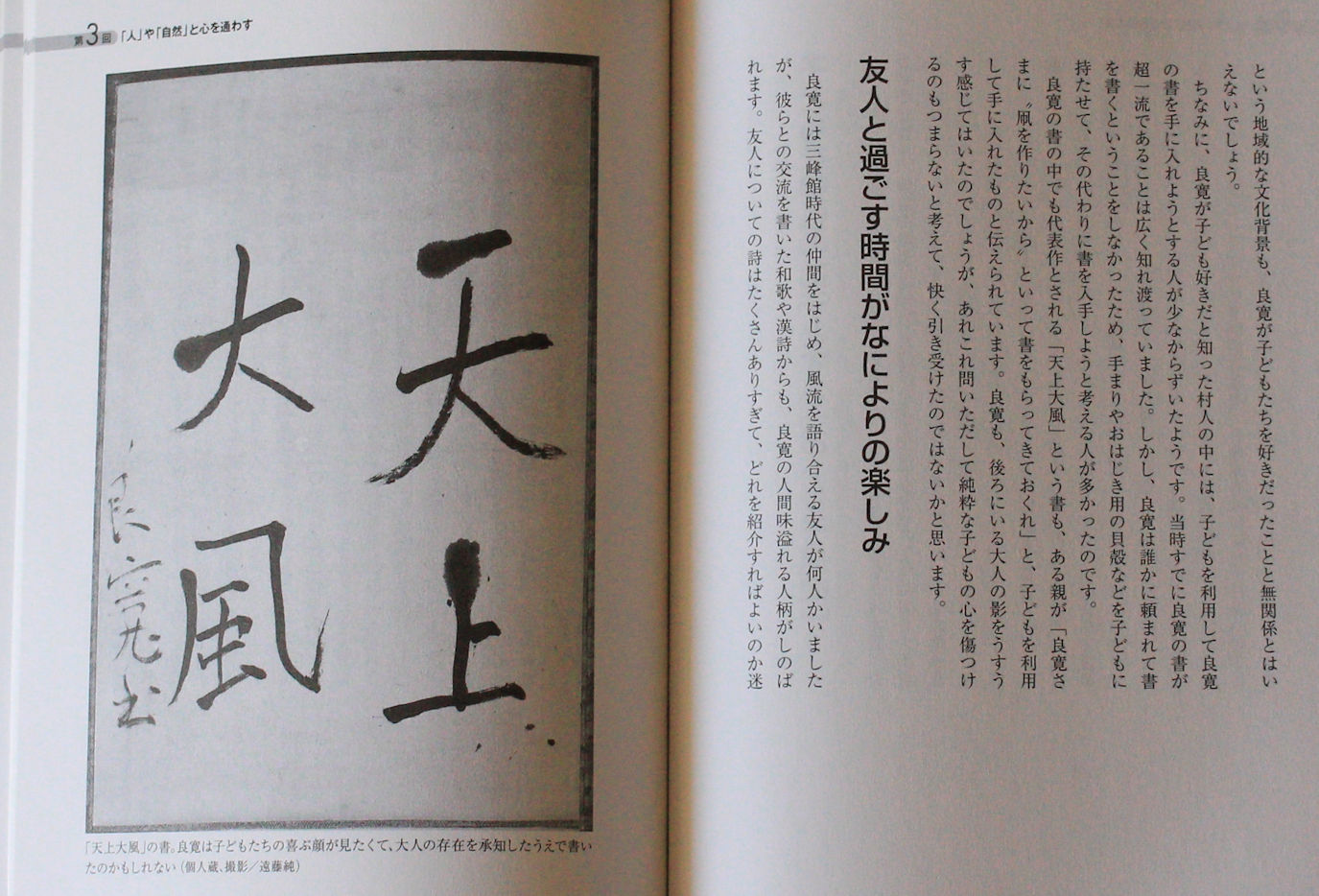

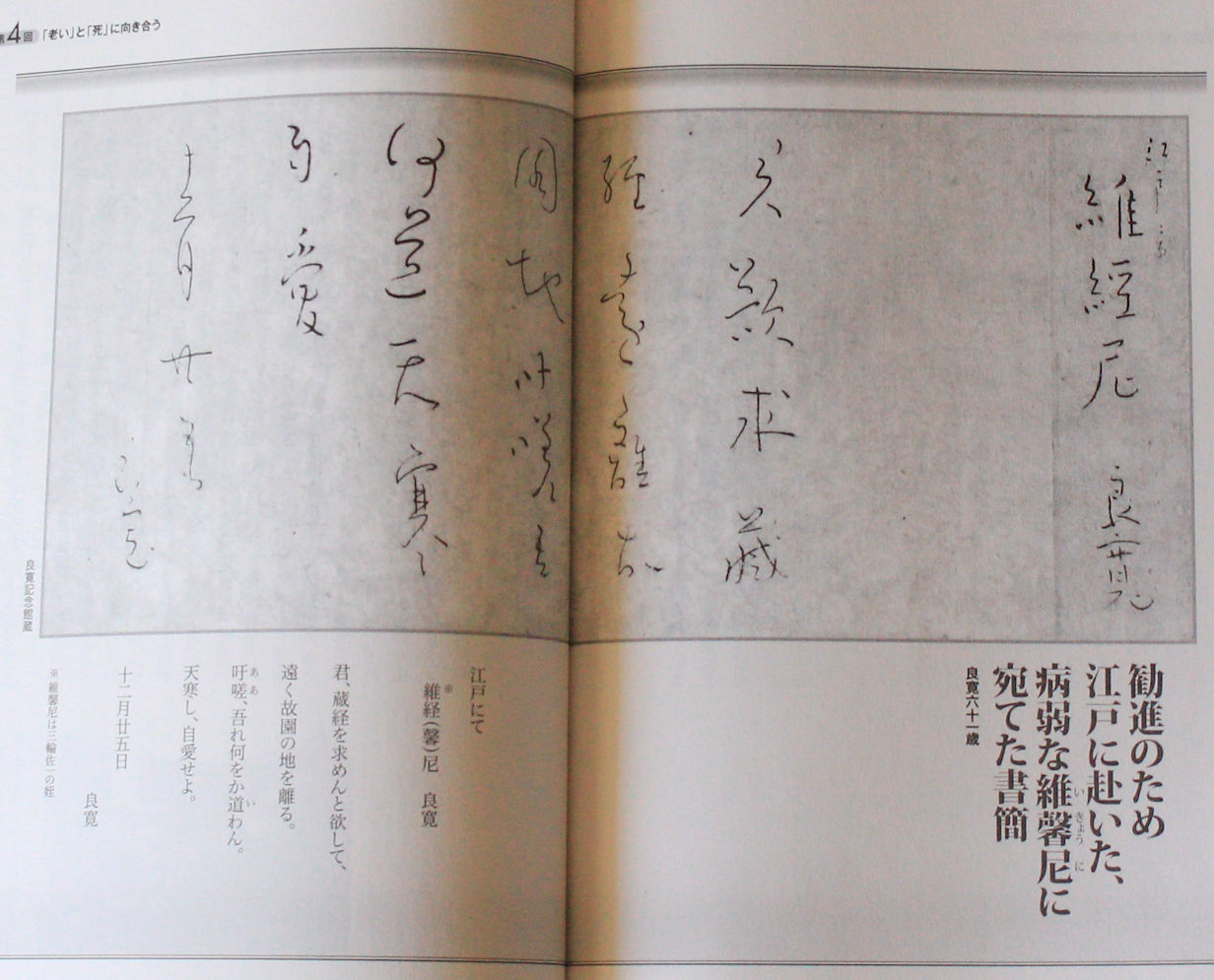

(鉢の子にすみれやたんぽぽを混ぜ合わせて、過去・現在・未来の仏にさしあげましょう) 良寛は、他の子どもたちと一緒にかくれんぼを楽しんでいました。やがて日が暮れて、子どもたちは家に 帰っていきましたが、良寛はかくれんぼに熱中していて、それに気づかなかったのでしょう。翌朝、村人が 稲叢の間に隠れている良寛を見つけました。不審に思って「何をしているのですか」と訪ねたところ、良寛 は「しっ、静かに。子どもたちに見つかるではありませんか」と真顔で答えたそうです。 それにしても、なぜ良寛はそこまで子どもたちとの遊びに夢中になることができたのでしょう。それは、良寛 自身が子どもと同じ心を持っていたからだと思われます。子どもは面子や人の眼を気にすることなく、ある がままの素直な気持ち、無心のなかに生きています。つまり、良寛が仏道修行の末に到達した「空・無心」 の境地と同じです。だからこそ、良寛は子どもたちに深く共感し、彼らと一緒にいる時間に喜びを感じること ができたのではないでしょうか。これはあくまで私の推測にすぎませんが、汚れのない子どもの中に「人間 の本質」のようなものを良寛は見ていたのだと思います。 「子どもを仏に通じる存在としてとらえる」という考え方は、良寛だけに限ったことではなく、当時の越後では 当たり前のものとしてありました。「おトリ子信仰」と呼ばれるものがそれです。これは、体が弱くて育ちにく い子が家に生まれたときに、その子をお地蔵さんや鬼子母神の弟子と考えて、ある程度の年齢に達する まで神仏の籍に入れて育てるという風習です。 神や仏の弟子になった子どもは、たとえ悪さをしたり宿題を忘れたりしても、親は叱るわけにはいきません。 子どもであっても神仏の弟子ということであれば、人間である親が叱ったり叩いたりするのは筋違いだから です。これによって親は辛抱強く子育てを行うようになるため、子どもは安定して育つことになります。 おトリ子信仰自体は、鎌倉時代から全国各地にありました。とくに越後には深く根付いていたようで、以前 私が調査したときには、南蒲原郡の羽生田地区にある定福寺で、年間千人ほどの子どもがおトリ子になる 儀式を受けていました。現在でも、新潟県内のいくつかの曹洞宗寺院や、日蓮宗寺院では鬼子母神の弟子 にするという型で行われています。こうした、子どもを神仏の弟子としてとらえるという地域的な文化背景も、 良寛が子どもたちを好きだったことと無関係とはいえないでしょう。 老いの先には死が待っています。人間は誰でもいつかは必ず死にます。良寛は死というものについては どう考えていたのでしょうか。彼の死生観を示すものとして、こんな逸話が残っています。 良寛があるお金持ちの家を訪ねたときのこと。その家の主人は「私は名誉も富みも手に入れて何も不足 はないのですが、ひとつだけ希望があります。百歳まで生きたいと思っているのですが、その方法を教え ていただけないでしょうか」と良寛に尋ねました。それを聞いた良寛は「そんなことは簡単です。今が百歳 だと思えばいいのです」と笑いながら答えたといいます。補足しておくと、「今が百歳だと思いなさい」という のは、「百歳だと思い込みなさい」という意味ではありません。「今の年齢がいくつであっても、ここまで生か されたことを喜び、感謝しなさい」という意味です。 この逸話を読んだとき、私は、以前ある方が「請求書のような念仏はしてはいけない。領収書のような念仏 を心がけよ」と語っていたことを思い出しました。ここで良寛が言っているのも同じことです。「百歳まで生き る方法を教えてください」という問いは請求書的な祈りです。一方、それに対する「今が百歳だと思って感謝 しなさい」という良寛の返答は領収書的な祈りです。みなさんは寺や神社に参拝して「願いがかないますよう に」と手をあわせることが多いと思いますが、本来ならば「今まで無病息災で生きられたことを感謝します」 という気持ちで手をあわせるべきなのです。 形見とて何残すらむ春は花夏はほととぎす秋はもみぢ葉 (今生の別れに臨んで、親しいあなたに形見を残したいが、何を残したらよいでしょうか。残すとすれば、 春は花、夏は山のほととぎすであり、秋はもみじ葉の、美しい自然そのものこそ、私の命として残したい ものです)

|

|

目次 第1回 ありのままの自己を見つめて 第2回 清貧に生きる 第3回 「人」や「自然」と心を通わす 第4回 「老い」と「死」に向き合う

|

|

「歓喜する円空」新しき円空、発見 梅原猛著 新潮社 より引用

|

たまには背をかがめ、あるいはできるだけ低くなるようにしゃがんで、草や花、その間を舞う蝶に間近に 接したようがいい。そこには、今までは歩く際に遠く見下ろしていた草花や虫とは別の世界がある。幼い 子供が毎日あたりまえのように目にしている世界の姿が広がっている。 『漂泊者とその影』 「超訳 ニーチェの言葉」白取春彦・編訳 より引用 ニーチェ |

![]()

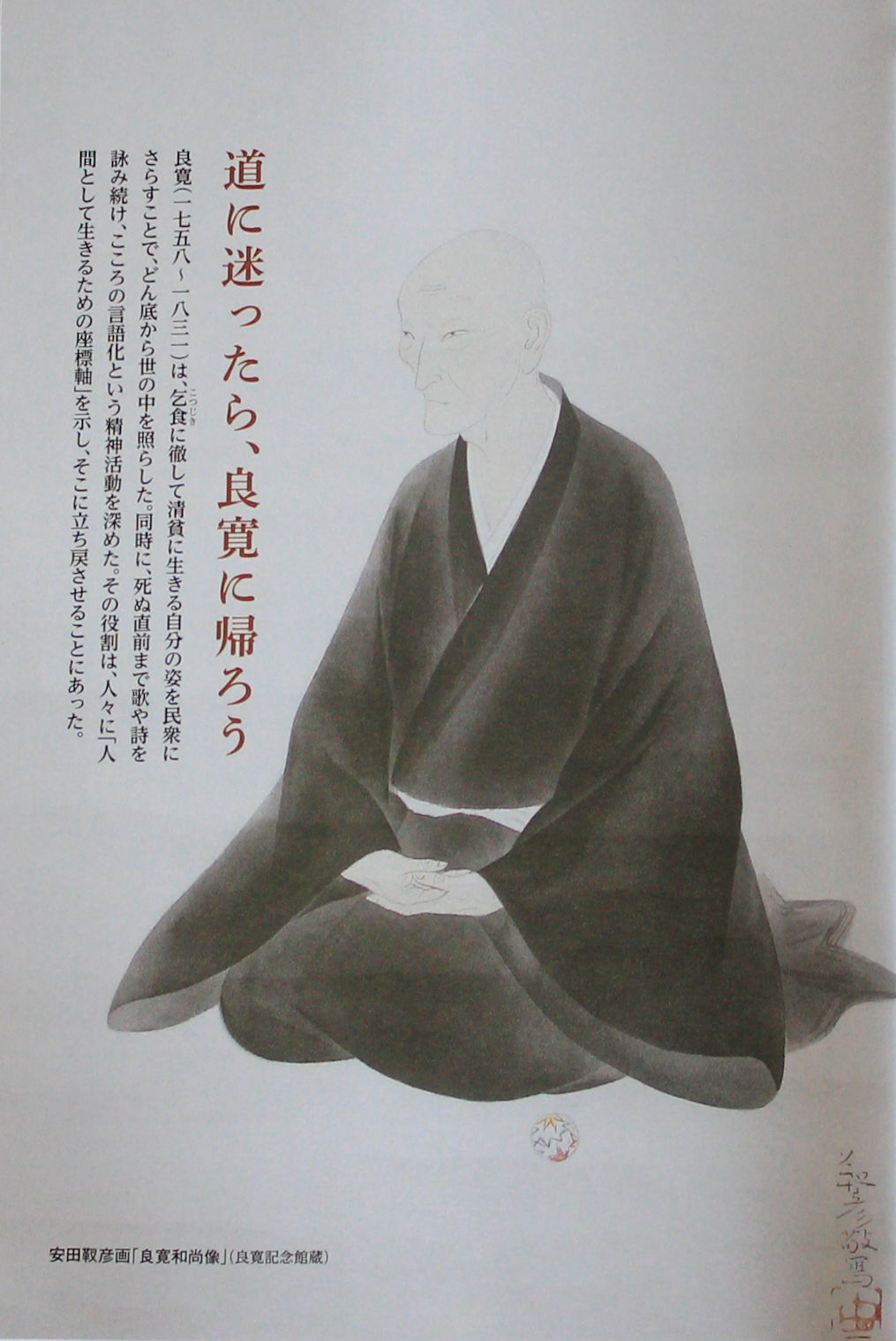

2015年12月21日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した記事です。  「100の思考実験」と「月と蛇と縄文人」 中学・高校時代から、一つの事象に対して多くの見方・感じ方があるということを教育の一環として、あるいは家庭の中で 子供たちに教えて欲しいと願っています。 先生や学者・専門家が話していること、果たしてそうだろうか、また違った見方があるのではないかという「魂の自由」さを 持って欲しいと思うからです。 「月と蛇と縄文人」、この作者は縄文時代の遺跡を発掘に関わったことがあり、また医学博士の方ですが、縄文土器の 模様の全てを月と蛇に関連付けた展開をされています。 その根拠となっているのが、ドイツの日本学者・ナウマンが推察したことで、将来それは真実だと証明されるかも知れ ません。 しかし、私も感じていた月と蛇の影響を認めつつも、全ての文様が結論ありきによる解釈に縛られていることに、著者の人間と しての「魂の自由」さを全く感じることができなかったことはとても残念です。 清貧に生き、自身も含めて人の心の弱さを知り抜き、多くの人に慕われていた良寛(1758〜1831年)の辞世の句に 次のようなものがあります。 ☆「四十年間、行脚の日、辛苦、虎を画けども猫にだに似ず。如今、嶮崖に手を撤ちて看るに、ただこれ旧時の栄蔵子。」 (四十年前、禅の修業に歩き回った日には、努力して虎を描いても猫にさえ似ていませんでした。今になって崖っぷちで 手を放してみたら、何のことはない。子どもの頃の栄蔵のままでごまかしようがないし、それこそがあるべき真実そのもの だったなあと思います。中野東禅・解釈) 良寛自身の子供時代に体験した「魂の自由」さ、それが今の揺るぎない私の姿だ、と言っているのかも知れません。 近所の子供たちと「かくれんぼ」を共にしていた時、陽が落ち子供たちが家路についたことを知らない良寛(大人)は、 まだ子供たちが「かくれんぼ」をしていると思い、次の日の朝までじっと隠れていたことがあったそうです。 自分とは異なる世界に瞬時に溶け込む、そのような「魂の自由」さに私は惹かれてしまいます。 この「魂の自由」さを良寛とは別な側面、論理的に考えさせてくれるのが「100の思考実験」です。 サンデル教授「ハーバード白熱教室」でも取り上げられている「トロッコ問題」など、自身が直面した問題として想定する時、 異なる多くの見方があることに気づき苦悩する自分がいます。 「100の思考実験」と「月と蛇と縄文人」 一見何の関わりもない2つの文献ですが、私にとっては「魂の自由」さを考えさせられた文献かも知れません。 |

2017年6月9日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した記事です。 私は「都民ファースト」の対象者ではない神奈川県民ですので、東京都でお好きにやってください、ただ神奈川県民には 迷惑をかけないように! でも考えてみると、このような考えや「都民ファースト」という考え方は、自分たちさえ良ければいい利己主義なんですね。 小池さんが最初にそのような気持ちでこの名前をつけたとは思いませんが、次第にその色彩が強くなってきています。 日本人って2011年の東日本大震災のことを忘れているんでしょうね。築地の耐震性などの問題は、私が勤めていた35 年以上前から消防署に何度も指摘されているにも関らず、その問題を最重要課題と捉えることができない日本人とマス コミ。 マスコミは、最近のNHKもそうですが、視聴率を上げることにご熱心であり、客観的・論理的に、そして道徳的に報道す る姿勢が失われていくのは当然の姿であると思います。 視聴率と同じくポピュリズム(大衆に迎合して人気をあおる政治姿勢、)の形成は政治家並びに住民そのものにも原因が あると思います。ナチスによるユダヤ人虐殺にしろ、ヒトラーは寧ろ国民の操り人形という側面もあったと思うこともあります。 ハンナ・アーレントはユダヤ人虐殺に主に関ったアイヒマンの裁判を通して「凡庸という悪」と言っておりますが、それは当時 のドイツ国民にも向けられた言葉かと思います。ただ、それと関連して使われることが多い「思考停止状態」という言葉。 この「思考停止状態」、周囲(マスコミなどを含めて)に流されやすい状態。これは奥が見えないくらい深く難しい問題です。 というのは知識階級の人の中にもそれが数多く見受けられるからです(むしろそちらの方が害が大きい)。 何も「私は絶対正しいことを言っている」と思っているわけじゃありませんよ。うーん、正直に言えば、心の中では若干どこ ろかそう確信している自分がいることを認めざるを得ないところがあります。その意味で私も利己主義・傲慢そのものです。 話は変りますが、偽薬でのプラセボ効果というものがあります。ある患者さんに、その病気とは全く関係のない、治癒効果 のない薬を「これはこの病気に一番効く薬です」と医者が言うと、実際に痛みが抑えられることもある(全員ではありません) という実験のことです。 このプラセボ効果は偽薬だけに留まらず、伝統的治療にも見出せるのかも知れません。興味深いのは、その実験過程で わかったことですが、「周囲の人たちが信じている」ことが、このプラセボ効果を大きくすることなんです。つまり、自分は 間違いだと思っているけれど、多くの人がそう言っているのなら、それは真実だろうと思い込んでしまうことです。 この実験結果と大衆迎合政治が生まれる背景、その関連性をどのように捉えていいのかわからないでいます。ただ「思考 停止状態」という言葉だけでは簡単に説明できない、もっと深いところから発しているという感じがしてなりません。 それは先天的に遺伝子に組み込まれた反応なのか、後天的に獲得されたものなのか。それはヒトラーのことでもわかる ように、状況によって悪い方向に、そしてある状況では良い方向に回転することもあると思います。それには前にも書き ましたが、常日頃から「中庸」を心がけることが大切ではないかと思います。置かれている状況は様々に変化し続けます が、その「中庸」の態度さえとっていれば、正しい回転を与えることが出来る。私が言っても何の説得力もありませんが、 現時点の私はそう感じます。 何か頭がこんがらがってきたので、くるくる回ってきます。フィギュアスケート選手のスピンのように回るんです。20回近く 高速で回るんですが、最初は平衡感覚が失われふらつくんですね。今でも体調が悪い日は必ずふらつきます。その日の 体調をこの回転で判断しているんですけど。これも盲目的な私の儀式の一つです。 昔の子供たちが使っていた独楽(こま)と同じように自分自身が回る。宇宙の天体にも少し関心があるので、惑星になった ような感じて自転するんですね。ところで、回転というと海外で話題になったハンドスピナーという、指で挟み回転させる おもちゃがあります。まだ購入するかどうか迷っていますが、長いものは高速で5分近くも回転し続けるらしいです。何故か 回転するものがすきなんです。 どんなに年をとっても、良寛さんみたいに、瞬時に子供の目の高さまで自分を低くすることが出来る。それが今の私の人生 の目標です。それが出来るかどうかではなく、方向性だけはもっていたいなと思っています。 豊洲移転延期による維持費の請求を 仲卸業者らが会見(2017年6月6日) |

![]()

Forgetful? Distracted? Foggy? How to keep your brain young | The Independent