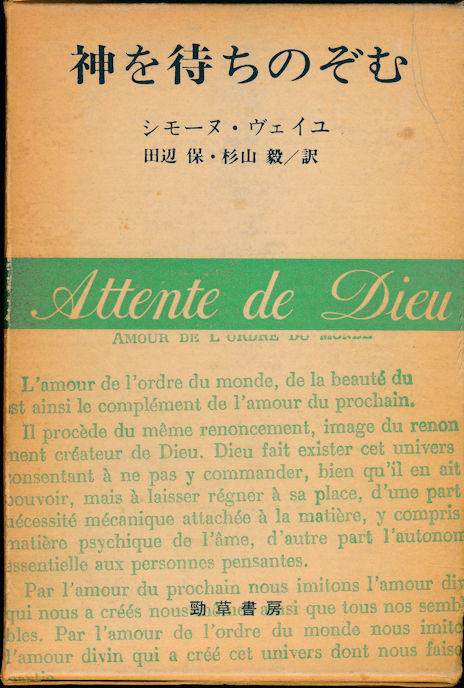

![]() 「神を待ちのぞむ」シモーヌ・ヴェイユ著 田辺保・杉山毅・訳 勁草書房

「神を待ちのぞむ」シモーヌ・ヴェイユ著 田辺保・杉山毅・訳 勁草書房

![]()

本書 訳者あとがき より抜粋引用 でつづるとしたら、これだけでももう十分こと足りていよう。しかし、シモーヌ・ヴェイユというこの稀にしかいない 「絶対の証人」(ガブリエル・マルセルの表現に従えば)の残したメッセージの重さ、高さを完全に理解するため には、その作品の一々を内面的な共感をもって味読しつくさねばならないと言えよう。わたしたちは、たとえば 大木健氏の書かれたみごとな評伝『シモーヌ・ヴェイユの生涯』(1964年、勁草書房)などにみられる明快な記述 によって、彼女の生涯の歩みを一そうくわしくたどることができるかもしれない。しかし、大木氏もこの書物の中 で述べておられるように、もっともっと彼女自身に語らせ、彼女の言葉をわたしたちの言葉で受けとめること、 彼女の証言の確かさをわたしたちの経験に移植して追体験することは、さらに必要なことであろうと思われる。 ソルボンヌの校庭でふと出会った二人のシモーヌのうち、一方のシモーヌ・ド・ボーヴォワールの方は、サルトル に寄り添いその思想を分け持つ女性のすぐれた代表者として、すでにこの国でもその声価は高いが、もうひとり のシモーヌの方は、未だ主な作品の翻訳すら出そろっていない状態である。この国の精神風土にせめても、 そのたぐい稀な作品の価値を幾分なりと伝えたいために、今また微力をかえりみず、わたしたちが先の『労働 の条件』(1962年勁草書房版の題名は『労働と人生についての省察』)に引きつづき、ここに『神を待ちのぞむ』 の邦訳を企てたゆえんである。 『神を待ちのぞむ』は、シモーヌ・ヴェイユがマルセイユおよびカサブランカから、ペラン神父にあてた手紙六通 と、フランスを離れてアメリカにむかうとき、同神父に託した五篇の文章から成り立っている。すなわち、1939年 9月に第二次世界大戦がはじまり、翌40年6月パリが陥落して、ドイツ軍が進駐してくると、ユダヤ系の血を引く 彼女はナチの粛清をのがれて、南部の非占領地帯へ移らねばならなかった。一時、ペタンの仮政府がおかれ ていたヴィシーに滞在したあと、40年10月に、両親とともにマルセイユにたどりついたのである。マルセイユで、 翌年6月、ドミニコ会修道院長のジャン・マリー・ペラン神父と出会う。シモーヌ・ヴェイユのキリスト教への接近 は、この時からはっきりと具体的な形をとりはじめる。 あるが、後に田辺 保 訳で講談社から「重力と恩寵」という題で出版 される。「重力と恩寵」のヴェイユの言葉はこちらに掲載しております。 |

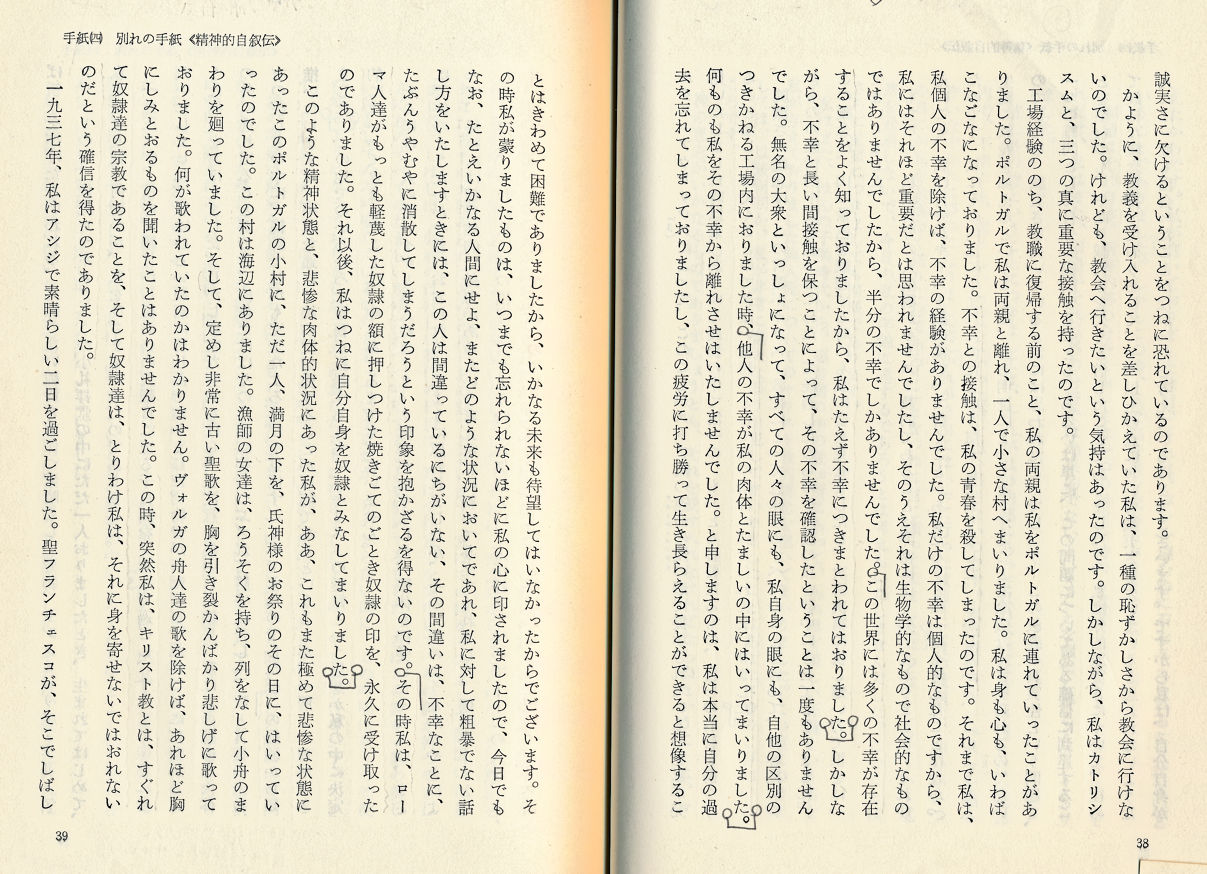

本書 より抜粋引用 真剣に死ぬことを考えました。パスカルの才能に比較されるほどの少年期、青年期を持ちました私の兄の異常 な天賦の才脳が、どうしても私に私の凡庸さを意識せずにはおかないのでした。 外的な成功を得られないことを残念に思っていたのではなく、本当に偉大な人間だけがはいることのできる、 真理の住む超越的なこの王国に接近することがどうしてもできないということを口惜しく思っていたのでした。 真理のない人生を生きるよりは死ぬ方がよいと思っておりました。数ヶ月にわたる地獄のような心の苦しみを 経たたとで、突然、しかも永遠に、いかなる人間であれ、たとえその天賦の才脳がほとんど無に等しい者で あっても、もしその人間が真理を欲し、真理に到達すべく絶えず注意をこめて努力するならば、天才にだけ予約 されているあの真理の王国にはいれるのだという確信を抱いたのです。たとえ才能がないために、外見的には この素質が人の眼には見えないことがあっても、この人もまた、かくして一人の天才となるのです。後になって、 しばしば頭痛がおこり、私が持っておりますわずかばかりの能力につきまして、直ちにたぶん決定的だと考え ましたほどの動きのとれない無力感を抱きました時にも、この同じ確信が、10年間、結果に対するほとんどいか なる希望も支えることができないような注意深い努力を私に続けさせてくれたのです。 ポルトガルで私は両親と離れ、一人で小さな村へまいりました。私は見も心も、いわばこなごなになっておりま した。不幸との接触は、私の青春を殺してしまったのです。それまで私は、私個人の不幸を除けば、不幸の 経験がありませんでした。私だけの不幸は個人的なものですから、私にはそれほど重要だとは思われません でしたし、そのうえそれは生物学的なもので社会的なものではありませんでしたから、半分の不幸でしかありま せんでした。この世界には多くの不幸が存在することをよく知っておりましたから、私はたえず不幸につきまとわ れてはおりました。しかしながら、不幸と長い間接触を保つことによって、その不幸を確認したということは一度 もありませんでした。無名の大衆といっしょになって、すべての人々の眼にも、私自身の眼にも、自他の区別の つきかねる工場内におりました時、他人の不幸が私の肉体とたましいの中にはいってまいりました。何ものも 私をその不幸から離れさせはいたしませんでした。と申しますのは、私は本当に自分の過去を忘れてしまって おりましたし、この疲労に打ち勝って生き長らえることができると想像することはきわめて困難でありましたから、 いかなる未来も待望していなかったからでございます。その時私が蒙りましたものは、いつまでも忘れられない ほどに私の心に印されましたので、今日でもなお、たとえいかなる人間にせよ、またどのような状況においてで あれ、私に対して粗暴でない話し方をいたしますときには、この人は間違っているにちがいない。その間違いは、 不幸なことに、たぶんうやむやに消散してしまうだろうという印象を抱かざるを得ないのです。その時私は、ローマ 人達がもっとも軽蔑した奴隷の額に押しつけた焼きごてのごとき奴隷の印を、永久に受け取ったのでありました。 それ以降、私はつねに自分自身を奴隷とみなしてまいりました。 このような精神状態と、悲惨な肉体的状況にあった私が、ああ、これもまた極めて悲惨な状態にあったこのポル トガルの小村に、ただ一人、満月の下を、氏神様のお祭りにのその日に、はいっていったのでした。この村は 海辺にありました。漁師の女達は、ろうそくを持ち、列をなして小舟のまわりを廻っていました。そして、定めし非常 に古い聖歌を、胸を引き裂かんばかり悲しげに歌っておりました。何が歌われていたのかはわかりません。ヴォル ガの舟人達の歌を除けば、あれほど胸にしみとおるものを聞いたことはありませんでした。この時、突然私は、 キリスト教とは、すぐれて奴隷達の宗教であることを、そして奴隷達は、とりわけ私は、それに身を寄せないでは おれないのだという確信を得たのでありました。 1937年、私はアシジで素晴らしい二日を過ごしました。聖フランチェスコが、そこでしばしば祈りを捧げたといわれ る、比類のない純粋さを保つ建物、サンタ・マリア・デリ・アンジェリの12世紀ロマネスクふうの小礼拝堂の中にただ 一人おりましたとき、生まれてはじめて、私よりより強い何物かが、私をひざまずかせたのでありました。 1938年、枝の日曜日から復活祭の火曜日に至る10日間をソレムで過ごし、すべての聖務に参列いたしました。 私はひどい頭痛に苦しんでおりました。物音がいたしますたびごとに打たれるような痛みをおぼえました。しかし 非常な努力をはらって注意を集中した結果、私はこの悲惨な肉体の外に逃れ出ることができ、肉体だけはその 片隅に押しつぶされて勝手に苦しみ、歌と言葉の未曾有の美しさの中に、純粋でしかも完全なよろこびを見出す ことができたのでした。この経験から類推いたしますと、不幸を通して神の愛を愛することが可能であることが、 一層よく理解できました。この地でのいろいろな聖務が経過するうちに、キリストの受難という思想が私の中に 決定的にはいってきましたことは、申しあげるまでもございません。 宇宙それ自体以外のいかなる祖国をもこの地上において持つべきではありません。宇宙にこそ、われわれの 愛を要求する権利のある古里の国があるのです。 宇宙ほど大きくないもの(その中へ教会が属しています)が、いくらでも拡大されうる諸義務を課すのですが、 その中に愛する義務は見当たりません。少なくとも私はそう信じます。知性と関連のあるいかなる義務もそこに はないと私は深く信じています。 われわれの愛は全空間を通して太陽と同じひろがりを持ち、空間のあらゆる部分において太陽の光と同じ 均等性を持たなければなりません。光が差別なしに配分されているさまを模倣することによって、天なるわれ われの父の完全さに到達するよう、キリストはわれわれに命令されました。われわれの知性もまた、この完全 な公平さを持たなければなりません。 存在するものすべては、その存在の中で、神の創造の愛によってひとしく支えられています。神の友は、この世 のものに対して、自分達の愛を神の愛と混同するところまで神を愛さなければなりません。 たましいが全宇宙をひとしく満たすような愛に到達いたしましたなら、この愛は地上の世界という卵を突き破って 出てくる金の翼をもった雛鳥となるのです。それから、この雛鳥は、宇宙の内側からではなく外側から、一番初め に生まれたわれわれの長兄である神の知恵が宿る場所から、宇宙を愛するのです。このような愛は、神において ではなく、神のみもとからでてきたかのように存在やものを愛するのです。その愛は、神の側にあって、その場所 から、神の視線と混合した視線を下して、すべての存在やものの上に注ぐのです。 のとおりであり、同じ本質からできあがっている。不幸な人々がこの世において必要としているのは、ただ自分 たちに注意をむけてくれることができる人たちだけである。不幸な人に注意をむけることのできる能力は、めった に見られないものであり、大へんむつかしいものである。それは、ほとんど奇跡に近い。奇跡であるといっても よい。そういう能力を持っていると信じこんでいる人々の中のほとんどは、実際は持っていないのである。熱心さ や、一時の激情か、同情だけでは十分ではない。 聖杯伝説の最初のものの中に次のような話がある。聖杯は、聖体の功徳によって聖なるものとされ、どんな飢え をも満たす力をもつ奇跡的な石の器であるが、この器を所有することができる者は、器を守っている王、痛ましい 傷のためからだの半分以上が利かなくなっているこの王にむかって、「あなたは、どのようにお苦しいのですか」 とまず最初に言葉をかける人であるという。 隣人愛の極地は、たた、「君はどのように苦しんでいるのか」と問いかけることができるということに尽きる。 すなわち、不幸な人の存在を、なにか陳列品の一種のようにみなしたり、「不幸な者」というレッテルを貼られた 社会の一部門の見本のようにみなしたりせずに、あくまでわたしたちと正確に同じ一人の人間と見て行くことで ある。その人間が、たまたま、不幸のために、他の者には追随することのできないしるしを身に帯びるにいたっ たのだと知ることである。そのためには、ただ不幸な人の上にいちずな思いをこめた目を向けることができれ ば、それで十分であり、またそれがどうしても必要なことである。 海の美しさは、少しもかわらない。それどころか、そのゆえにこそ、ますます美しいものに見える。海がもし、船を 助けようとして、波の動きを変えるならば、海は識別をし、選択をする能力のある存在となり、外部の圧力に完全 に従った流動体ではなくなってしまう。海が美しいのは、この完全な信従のためである。 この世においておこるおそろしいことはみな、重力によって海の水にきざみこまれるひだのようなものである。 だからこそ、そういうものも、美しさをかくし持っているのである。時たま、たとえば『イリアス』のような詩がこの 美しさを感じとらせてくれる。 人間は、神への信従から決してはなれ出ることはできない。被造物が従わずにいることはできないのである。 知性をそなえた自由な被造物として、ただ一つ人間が選ぶことのできるものは、信従をのぞむか、のぞまないか ということだけである。もし、のぞまないとしても、やはり人間は永久に、機械的な必然性に屈従する者として、 従う者であることにかわりはない。もし、人間が信従をのぞむならば、機械的な必然性に屈従していることはその ままであるとしても、さらに新しい必然性がそこにつけ加わるのである。それは、超自然的な事柄だけにふさわしい 法則によって成立った必然性である。人間には、ある種の行動をすることが不可能になり、あるいはまたどうか すると自分ではほとんどそんなことをする気もないのに、そんな挙に出てしまったというような行動が生じてくる。 そういうような場合に、神に従わなかったという気持ちをもつとしても、それは単に、一時的に信従をのぞむのを やめたということにすぎない。もちろん、ほかのことがみな同じだとそれば、人間は信従に同意するか、しないかに よって、そこから出てくる行動は同じではありえない。ちょうど、何かの点がみな同じである場合、植物が、光の中 に置かれているか、暗やみの中に置かれているかによって、育ちかたがちがってくるのと軌を一にする。植物は、 その生長という働きにおいて、なんら自分で批判したり、選択したりということはしない。わたしたちも植物みたいな ものであるが、ただ一つ、光に身をゆだねるか、ゆだねないかということだけは選びとることができるのだと言え よう。 キリストは、「働きもせず、紡ぎもしない」野の百合を見よとわたしたちに教えられたが、それは、物質の従順さを 手本にせよとすすめられるためであった。つまり、野の百合は、ああいう色の着物、こういう色の着物を着たいと 思うことなく、自分の欲望をほしいままにして、いろんな手段をその目的のために動員したりもしなかった。自然の 必要から与えられたものだけをそのまま受けとってきたのであった。野の百合が、豪華な布地よりもはるかに美しく 見えるのは、かれらが豪華さにおいてまさっているからではなく、その従順さのためである。織物もなるほど、従順 であるが、人間に従順なのであって、神に対してではない。物質は、人間に従っているときには、美しくなく、ただ 神に従うときにだけ美しい。時たま、芸術作品などにおいて、物質が、海や山や花などにおける場合とほとんど 同じぐらいに美しく見えることがあるが、それは芸術家が神の光によってみたされていたからである。神の光に 照らされていない人たちが作り出した作品が美しく思われることがあるのは、この人たち自身がいわば、それと 知らずに従っている物質のようなものであるからこそなのだということを、心の底ふかく理解しておかねばならない。 この点を理解している人にとっては、絶対的な意味で、この世のすべてが完全に美しいのである。存在するすべて のもの、生起するすべての事柄のうちに、その人は必然性のメカニズムを見つけ出し、必然性のうちにあって、 従順であるということの無限の甘美な味わいを味わいつくす。このように、ものが従順であるのは、わたしたちに 対して神の御姿をあらわし出すものである。いわば、ガラスが透きとおっているのは、光をとおすためであるよう に、こうして、わたしたちは、自分の全存在が従順になったと感じるとき、神を見るのである。 全被造物を一しょにすれば、神がおひとりよりももっと小さくなる。それは、神がその分だけ小さくなりたもうたから である。神は、ご自身の存在の一部分を捨て去られたのである。神はこの行為によって、すでにご自身の神として の身をむなしくなさったのである。だからこそ、聖ヨハネは、「子羊は、世のつくられたときから、ほうむられていた」 と言っているのである。神は、ご自身以外のもの、ご自身よりもはるかに取るにたらぬものにも、存在することを ゆるしたもうた。神は、創造の行為によってご自身を否定したもうた。ちょうど、キリストがわたしたちに対して、 自分自身を否定しなさいと命じられたように。神がご自身を否定されたのは、わたしたちのためであり、わたしたち も、ご自身のために自分を否定することができるようになるためであった。この応答、この反応こそ、創造という 狂気に似た愛の行為の正しさを示しうるただ一つの可能な証拠なのである。そして、わたしたちには、この応答を 拒むこともゆるされているのである。 神が、このように自己放棄をされ、このようにすすんで身を遠去けられ、すすんで身を消されたのだということを 考えついた宗教、この世にあっては、うわべでは神は不在とみえるが、ひそかにかくれて臨在しておられるのだと 理解することができた宗教、そういう宗教こそ、真の宗教であり、偉大な「啓示」を言葉こそちがえ、翻訳して示し えたのだと言ってよい。神のことを、その力をふるうことさえできるなら、どこかしこでも指図をくだすものとみなして いるような宗教は、にせものである。たとい、一神教であっても、偶像教にすぎない。 やめるならば、知的にも、また、想像をつかさどるたましいの部分においても、そういう考えを放棄するならば、 現実に目ざめ、永遠に目ざめることができ、真の光を見、真の沈黙を聞くことができる。そのとき、感性の根源 に一つの変化が起こり、感覚的な印象や精神的な印象をじきじき受けとめる仕方がかわってくる。その変化は、 夕方など、道の上で、だれか人がうずくまっているように見えていたのだ、突然、一本の樹木であると見分けが ついたときに生じる変化に似ている。また、何かささやき声のように聞こえると思っていたのが、木の葉のふれ 合う音だとわかったときに生じる変化に似ている。だれもが同じ色を見、同じ音を聞いているのであるが、同じ ようには見たり、聞いたりしていない。 本ものでない神性を脱ぎすてること、自分を否定すること、世界の中心であると想像することをやめること、 世界中のあらゆる点が同じ程度に中心であると知り、真の中心は、世界の外側にあるとみなすこと、それは 物質においては機械的な必然性が支配し、それぞれのたましいの中では自由な選びが支配しているのを 認めることである。この承認が、愛である。この愛のうち、考える人格的存在の方に向けられた面が、隣人愛 となり、物質の方に向けられた面が、世界の秩序への愛となる。また、同じことであるが、世界の美しさへの 愛となると言ってよい。 古代においては、世界の美しさへの愛は、人間の思考において、非常に大きい位置を占め、人間の生活全体を、 すばらしい詩で包んでいた。シナにおいても、インドにおいても、ギリシャにおいても、どの国民においても同じで あった。ギリシャのストア哲学には、どこかしら驚嘆すべきところがあり、原始キリスト教、とくに聖ヨハネの思想 は、これにずいぶん近いものであるが、何よりも世界の美しさへの愛がほとんどそのすべてであったと言って よい。イスラエルの場合も、旧約聖書のいくつかの個所、詩篇、ヨブ記、イザヤ書、知恵の書などのある部分に は、世界の美しさについて比類のない表現が含まれている。 キリスト教思想においても、世界の美しさがいかなる位置を占めうるかを、聖フランチェスコの例が明らかに 示している。かれの詩は、詩としても完全であったばかりでなく、かれの生涯全部が、いわば生きた完全な詩で あった。たとえば、かれが独りで心霊修行をするために、また、修道院を建設するためにどのような場所を 選んでいるかということも、それ自体もっとも美しい詩であった。放浪も、貧乏も、かれにおいては詩となった。 世界の美しさにじかに触れ合うために、かれは自分をはだかにしたのである。 民衆的な文明の時代には、民衆はおそらくこういう宝庫への入口を知っていたにちがいない。神話などもそうで あって、民俗学とは大へん近しい関係にあり、神話に含まれる詩を読みとくことができるならば、そこにもその 証拠が見出される。 肉の愛も、そのもっとも高いありかた、すなわち正しい結婚やプラトニック・ラブから、もっとも低いありかた、放蕩 などにいたるまで、ことごとく、世界の美しさを目標にしている。大空や平野や海や山の風景、無数の小さな音の ひびきによって伝えられる自然の沈黙、風のそよぎ、太陽の熱といったものに向けられる愛、少なくとも人間が 全存在をあげて、しばしの間何とは知らず追い求めるこういう愛は、不完全な、痛ましい愛である。なぜなら、 それは答えることの不可能なもの、物質に向けられた愛だからである。人間は、自分たちの同類として存在する もののひとりに、これと同じ愛を転移させようと思う。同類なら、愛に答えて、「はい」と言い、身を任せることもある からである。だれかある人間を見て、時に美しいという気持ちが動くこともあるので、この存在へと愛を転移させる ことは、少なくとも一時の幻想としては、可能である。しかしながら、この欲望が真に目ざしているものは、世界の 美しさであり、普遍的な美しさである。 (中略) また、重大さという点では、幾分ましであるとしても、たましいの中の低い部分、皮相な部分から出た同意だけ で満足しているのも罪であることにかわりはない。肉の関係が結ばれたか否かにかかわらず、パートナー双方 の、たましいのもっとも深い点から同意が出てきたのでなければ、愛の交わりは不正なものであるにすぎない。 たましいのもっとも深い点においてのみ、「はい」が永遠の価値をもつのである。結婚という義務は、今日では どうかすると単なる社会的な慣習にすぎないとみられがちであるが、肉的な愛と美しさとの深い関係のゆえに、 もともと人間の本性そのもののうちに刻印されているのである。美しさと何らかの関連のあるものは、時の流転 からまぬがれていなければならない。美は、この地上においては永遠である。 人間はどうかすると、自分を無限に越えた絶対への感情に、つよく惹かれがちになるのは別段おどろくべきこと ではない。そういう感情には抵抗できないものである。絶対はまさしく、存在する。しかし絶対が、快楽のうちに あると思うのが、まちがいなのである。  |

![]()

マルセイユのシモーヌ・ヴェイユ 1941年(32才)

2015年12月29日の夜明け 「神を待ちのぞむ」に再び取り組む。 |

Revival Begins With Oneself | ubfriends.org