Poesias para rezar na Quaresma: “Buscando a Cristo” (Gregorio de Matos) ~ F.G. Saraiva

|

![]()

AllPosters |

ヴェイユの言葉は「愛と死のパンセ」でも紹介しています。

![]()

こそ喪失しないが、それらが狂気の性格のいっさいを現しているということである。 「超自然的認識」 |

![]()

ったのですか」といわれたあのキリストと完全に同じ状態にされていたい。その特権を うるためなら、わたしは天国と呼ばれるものは全部よろこんで捨て去ってしまおう。 「超自然的認識」 |

![]()

神がわれわれを愛したもうから、われわれは自分を愛さなければならないのである。こ の動機がなかったなら、だれが自分を愛することができようか。こうした廻り道を経なけ れば、人間は自分を愛することができないのである。 「愛と死のパンセ」 |

![]()

ない欲望だけである。空想というベールに蔽いかくされていないものだけに神が宿っているのだ。美はわれわれ の欲望を取り押さえ、それから空想上の対象を取りのぞき、それに現実に存在する対象をあたえる。そして、 欲望が未来へつっ走ることを禁じる。純粋な愛の価値はここにある。 快楽を求めるこころは、すべて未来という幻想の世界そのものである。われわれがただひたすら愛するひとの 存在を望み、そのひとが存在するものなら、それ以外になにを望むことがあるだろうか。そのとき、自分の愛す るものは未来の空想に蔽いかくされることなく、ありのままの姿でまぎれもなく実在するのである。 けちんぼが自分の宝を眺めるとき、それはかならず、かれの空想によってn乗された大きさで目にはいってくる。 われわれが事物をありのままに見るには、死ななければならないのだ。 結局、愛の清純さは、その欲望が未来に向けられているか、いないかによって決まるのである。この意味で、 死者にたいしていだく愛は、もはやわれわれが未来をにせの永遠不滅にでっち上げない限り、まったく純粋で ある。なぜなら、死者への愛は、もうあたらしいものはなに一つあたえることができなくなってしまった、完了した 生命への愛だからである。われわれはいまはこの世に存在しないひとが存在してくれたらなあと思う。そうする と、そのひとは存在したことになるのだ。 「愛と死のパンセ」 |

![]()

「ノート」 |

![]()

いい。一瞬のたえまもなく、疲れも知らずに、赤ん坊が泣き叫ぶように・・・。みじ かくて終わりが定めなく、終わりが定めなくてみじかいこの地上での滞在のあい だ、ただこのように叫ぶこと、そして無の中へと消えて行くこと、---それだけでい いのではないか。それ以上何を求めることがあろう。・・・せめて、今から、死の瞬 間にいたるまで、わたしのたましいの中には、永遠の沈黙のうちにはてしなく叫ば れるこの叫びのほかには、どんな言葉もなくなってしまえばいい。・・・・・・ 「超自然的認識」 |

![]()

その真理において愛することを欲する。真理への愛について語らず、愛に宿る 真理の霊について語らなければならない。・・・・・・・・・・・・・・ 「超自然的認識」 |

![]()

|

![]()

「神を待ちのぞむ」 より |

![]()

「重力と恩寵」 |

2011.8.30 更新履歴より それは「夜」ヴィーゼル著で、当時15歳の少年がアウシュヴィッツの体験を記した本である。 何故読めなかったのか、何を恐れていたのか、自分の中でも漠然としていたものが明るみに 出されてしまうのが怖かったのか、その想いは最近本書を読んだ後も変わらなかった。本書 が描き出す地獄絵図、自分が生きてきた尺度では想像することすらできない深い暗闇の底。 私はこの暗闇が自分にも潜んでいることを恐れていたのかも知れない。だから本書を前にし ながらも開けようとはしなかったのだろう。今まで確かにユダヤ人虐殺(ホロコースト)の本は 何冊か読んできたが、熱心なユダヤ教の青年が 「私は原告であった。そして被告は神」と言 わしめた、その言葉に私自身耐えられるだろうかと怖れていたのかも知れない。そしてこの 証言を、証言を記録したこの文献を誰かに薦めようとは思わない。それ程、本書に描かれて いる地獄絵図は読者一人一人が人間の本質を、自らの力で考え、そして答えを出さなければ ならないことを暗に迫ってくるからだ。ただ自らが持つ暗闇、その暗闇から目を避けていては、 いつまでたってもこの世界は幻想であり、夢遊病者のように生きるしかない。シモーヌ・ヴェイユ が言うように「純粋さとは、汚れをじっと見つめうる力である。」の言葉の真の重さを私の心が 受け止める日が来るのだろうか。 この暗闇に勝てるもの、それは私たちの身近にある「美」の再発見なのかも知れない。どんな 小さなことでもいい。いつも私たちの傍にいて、語りかけようとしている「美」の声を聞き、その 姿をありのまま見ること。それが唯一、暗闇からの解放をもたらしてくれるのかも知れない。 「美」が暗闇の本質を照らし、暗闇の真の姿をさらけだしていく。常に自らの心の鏡を磨き、 「美」がそのままの姿で映ることを願うこと。そしてこの願いは「祈り」そのものかも知れない。 |

|

|

![]()

自分の能力が駄目になってしまうほど打ちひしがれてしまいました。・・ モーリス・シューマンにあてた手紙より |

![]()

と、愛の手段のほかの何ものでもなかった。神は、できるかぎりの距離をおいて、方々 に、愛することのできる存在者を創造された。ほかの者にはだれもそんなことはできな いので、神がご自身、最大限の距離をすすんで行かれた。このように神と神とのあいだ の無限の距離こそ、最高の分裂、ほかの者には何人も近よることすらできない苦痛、 愛の驚異であり、それが十字架であった・・・。この分裂をこえて、かぎりない愛が崇高 な一致のきずなを渡しているのであるが、分裂のひびきは、つねに絶えることなく、世 界の中を、沈黙の底に、引き裂かれ、融合した二つの音のように、まことの諧調のよう に鳴っている。それがまさに、神のみ言葉である。 |

![]()

ひとつに、神の名をつけているにすぎない。このことにはどんな例外もない・・ 「超自然的認識」 |

![]()

たら、われわれは清浄であろう。なぜなら、その瞬間、われわれはあるがままの自分でしかありえないからだ。 あらゆる進歩は持続の別名にほかならない。こうして、われわれがありのままの自分であるということは、この 瞬間における世界の秩序に適っていることなのである。このように、われわれが一瞬を時の流れから切り離す ことができれば、それによってわれわれは赦しをえることができる。同時に一瞬を時の流れから切り離せば、 そこに超越が生じる。 「愛と死のパンセ」 |

![]()

く現在よりも、むしろ過去のうちに現われるといった方がよい。正しく解釈した歴史はプルーストにおける記憶と その価値において似通ったところがある。このように、過去は、現実的でしかも同時にわれわれよりすぐれ、 また、われわれをもっと高いところへ引き上げてくれるなにものかを示す。そんなことは未来にはとてもできない ことなのだ。 「愛と死のパンセ」 |

![]()

そのとき、ひとがそれまで知っていた美よりももっと純粋な美が啓示されるのだ。 「超自然的認識」 |

![]()

任じる集団のほうに向かっていました。すくなくとも、それらの集団がいっさいの 共感を打ちひしぐ性質のものであることを意識するまではそうでした。・・・ ベルナノスにあてた手紙より |

![]()

「神を待ちのぞむ」 より |

![]()

「神を待ちのぞむ」 より |

![]()

「神を待ちのぞむ」 より |

![]()

人間的環境のことである。自然や過去や伝統と交わっている状態である。 根をおろしている状態とは、群棲体とは別のものである。 「雑記帳第二巻」より |

![]()

|

![]()

生の規範であり、目標であることをいつも信じてきました。それは、正しく生き る者にとっては、純粋であらわで確実で永遠的な真理が魂の中にはいる瞬間 なのだと考えていました。これ以外の幸福は自分のために願ったことは一度もないと云うことができます。 ペラン神父への手紙より |

![]()

ふと視線を交わすとき、その視線がであう点に神が臨在したもう 「神を待ちのぞむ」 |

![]()

るのである。人間はただ、じっと見つめ、待ちのぞむだけしかない。 「ノート」 |

![]()

|

![]()

「神を待ちのぞむ」 より |

![]()

「神を待ちのぞむ」 より |

![]()

のものになっている場合には、たといそのために生きて行く理由を失わねばならないとし ても、敢然として自分の宗教を捨てる覚悟ができていなければならないだろう・・・・・ 「根をもつこと」 |

![]()

みとめ、品物を見るような眼でない眼をもって、彼らを正しく見つめ、真に一つの発言 に耳をかたむけるような態度で、その声に真に聞き入りたもうことができる。不幸な者 たちの方も、そのとき自分たちも声をもつことに気づくのである。・・・・・・・・・ 「神を待ちのぞむ」 |

![]()

チェスコの例が明らかに示している。かれの詩は、詩として完全であったばかりで なく、かれの生涯全部がいわば生きた完全な詩だった。たとえば、かれが独りで、 心霊修行をするために、また、修道院を建設するためにどのような場所をえらんで いるかということも、それ自体もっとも美しい詩であった。放浪も、貧乏も、かれに おいては詩となった。・・・・・・・・・・・・・「神への暗黙的な愛の種々相」 |

![]()

存在論的証明の否定である。すなわちこの観念は、凡庸なものがみずから最良の ものを生み出すということを意味しているのだ。・・・・・・・・・「ノート」 |

![]()

はいることのできる、真理の住む超越的なこの王国に接近することがどうしてもできない ということを、くやしく思っていたのでした。真理のない人生を生きるよりは死ぬ方がよ いと思っておりました。数ヶ月にわたる地獄のような心の苦しみを経たあとで、突然、し かも永遠に、いかなる人間であれ、たとえその天賦の才能がほとんど無にひとしい者であ っても、もしその人間が真理を欲し、真理に達すべくたえず注意をこめて努力するならば 、天才にだけ予約されているあの真理の王国にはいれるのだという確信を抱いたのです。 たとえ才能がないために、外見的にはこの素質が人の目には見えないことがあっても、こ の人もまた、こうして一人の天才となるのです。・・・・・・・・・「神を待ちのぞむ」 ヴェイユが14歳のころを述懐したもの・兄の異常な天賦 の才能に対して自分の凡庸さを意識せざる得なかった。 |

![]()

すぎず、おそらくその貴重さはひとしいのです。ところがこのことが理解されていま せん。各人はこれらの伝承のひとつだけを生きており、他の伝承は外側からなが めているからです。・・・・・・・・・・・・・「ある修道士への手紙」より |

|

2011年12月21日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した記事です。

|

![]()

おかれていないものはすべて、真理とは別のものである。・・・・「超自然的認識」より |

![]()

へだたりを何より尊重することである。・・・・・・・・・・・・「重力と恩寵」より |

2016年5月8日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した記事です。  (大きな画像) 森を、そして結果的に、そこに生きるものたちの調和あふれる世界を創ってきたオオカミ。 しかし彼らオオカミの存在は、人間にとって自らの獰猛性を葬り去るための身代わりでしかありませんでした。 世界各地の先住民もオオカミも、西欧人にとって自身の「真の姿を映す鏡」だったが故に、そして自身のおぞましい 姿を見せつけてくるが故に、この鏡を叩き壊さなければいけないものだったのかも知れません。 オオカミは森の、そしてそこに生きるものたちに必要不可欠な存在だけでなく、私たち自身は何者かと問う存在 なのだと思います。 ☆☆☆ 2年前に上の文章をサイトに書きましたが、今でもその想いはあまり変化しておりません。 オオカミ自身が、人間の持つ残虐性を敏感に感じ取っているからこそ、逆に人間を恐れているのかも知れません。 熊や大型犬が人間を襲ったことが時々ニュースに出ますが、オオカミが人間を襲うことなど、それらに比べると 限りなく低いのです。 また、丹沢の山中で星を見ていたとき、鹿の足音がすぐ近くに聞こえておりましたが、増えすぎた鹿のため山が 死にかけています。 生態系をあるべき姿に戻すという意味に限らず、人間自身が「何者か」と、オオカミを通して問われている 気がします。 写真(他のサイトより引用)は「ロミオと呼ばれたオオカミ」、アラスカ・ジュノー町の多くの人々に愛された野生の オオカミは、「町の人々の嘆き悲しむ姿が見たい」という理由で2人のハンターに殺されます。 誰しもが持っている残虐性、ヴェイユは「純粋に愛することは、へだたりへの同意である」と言いますが、 「へだたり」の重さに耐え切れないところから、残虐性は生まれてくるのかもしれません。 |

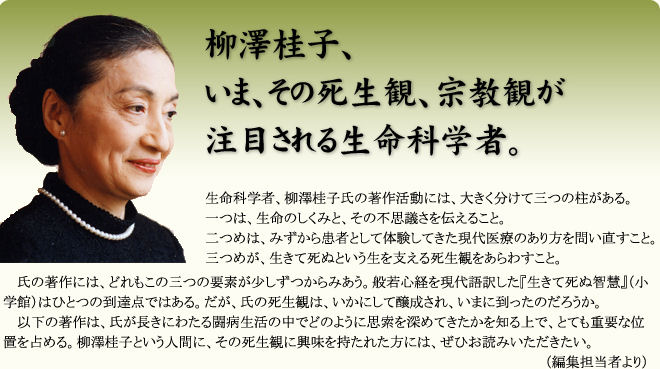

2013年1月19日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した記事です。  (写真は他のサイトより引用) 1991年に刊行された柳澤さんの「意識の進化とDNA」を最近読みました。2004年に生命科学者としての 視点を踏まえながら般若心経に迫った「生きて死ぬ智慧」は注目を集めましたが、土台はその十数年前 に芽生えていたのですね。 柳澤桂子さんは前途有望な生命科学者でしたが、その後原因不明の病気で、36年間闘病生活を強いら れます。生命科学者としての目、そして自殺も考えた心の痛み、この2つが彼女の死生観の根底にある と思います。 「意識の進化とDNA」は彼女の専門分野の遺伝子に限らず、心理学、哲学、芸術などの底流にある関連 性について、二人の男女の会話を通して小説風に書かれた読みやすい本です。 彼女は言います。「36億年の歴史をもつDNAが本来の自己である」と。そして意識の進化は「自己を否定 して、宇宙と一体になる。これが“悟り”すなわち宗教の世界である」と考えます。 私自身、“悟り”がどのようなものかわかりませんが、彼女の言う意識の進化は、必ずしも生命に多くの美 を宿すことにつながっていないような気がします。 私たち日本人の基層として位置づけられるアイヌの人々、彼らは縄文時代の世界観を受け継いだ人々 でした。果たして昔のアイヌの人々と現代人、どちらが多くの美を宿しているのでしょう。 美、あるいは美を感じる心とは何でしょう。それは、私と他者(物)との「へだたり」への暗黙の、そして完全 な同意から産まれるものと感じますし、「純粋に愛することは、へだたりへの同意である」と言うヴェイユの 眼差しに共鳴してしまいます。 動物や植物、太陽や月、天の川と星ぼしたち。 現代の私たちは科学の進歩により、この「へだたり」を狭くしてきました。しかし、その一方で峡谷は逆に深 くなり、底が見えなくなっているのかも知れません。それはこの世界の混沌とした状況によく似ています。 世界屈指の古人類学者のアルスアガは、「死の自覚」が今から40万〜35万年前のヒト族(現生人類では ありません)に芽生えたと推察していますが、「死」という隔たりを自覚したヒト属にどんな美が宿っていた のでしょう。 私は星を見るとき、あの星団はネアンデルターレンシスが生きていた時代に船出した光、あの星は大好き な上杉謙信が生きていた時代、などと時々思い浮かべながら見るのが好きです。 そこで感じるのは、柳澤さんが問いかけている「36億年の歴史をもつDNAが本来の自己」に近い不思議な 感覚でした。 意識の進化にはいろいろ議論はあるかも知れませんが、柳澤さんの眼差しには宇宙創世からの大きな時 の流れそのものを感じてなりませんでした。 |

2012年11月7日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿したものです。  「動物はすべてを知っている」J.アレン・ブーン著 SB文庫 写真はこの本で紹介されたストロングハート(1917〜1929)である(写真は他のサイトより引用)。 「ハリウッドの聖人」「銀幕王国の聖フランシスコ」と呼ばれた著者のアレン・ブーン(1882〜1965) は、映画の製作者で1965年に83歳で亡くなるが、この文献の中でストロングハートという犬に留 まらず、ヘビ、スカンク、ハエやアリも「沈黙のことば」で分かり合えることを事例を挙げながら語っ ている。 またこの文献の特色として、人間やそれ以外の存在、その存在そのものを問う哲学的・宗教的な 洞察も語られているところにあるが、日本及び外国においてこの文献は高く評価され続けており、 その内容に懐疑的な意見はあまり聞かれない。 私個人はというと、そのような経験がないからか正直わからないというしかないが、このアレン・ ブーンとほぼ同じ時代に生きた「シートン動物記」で有名なアーネスト・シートン(1860年〜1946年) と重ね合わせてしまう。 シートンはアメリカ先住民の世界に触れて、「レッドマンのこころ」(1937)の出版など彼ら先住民 の世界観を世に広める活動をしてきた人物でもあるが、ブーンはシートンよりも22年遅く生まれ ながらも、二人はアメリカ先住民が白人より劣った消えゆく民族であるとの目が支配していた 時代に生きていた。 ブーンもこの本の中でアメリカ先住民やアラブ系の遊牧民ベドウィン族との触れ合いから教えら れたことを紹介しているが、二人は「沈黙のことば」「沈黙」の真の姿を垣間見た数少ない白人 だったのかも知れない。また二人は出会ったことはないかも知れないが、互いの存在に気づい ていた可能性はあるのではと思う。 ただ、シートンが自分とは反対の証言を紹介しながら観察事実を基に博物学者・科学者として の冷徹な視点を保ちながらも、動物に対する畏敬の念を抱いていたのに対し、ブーンの「動物 はすべてを知っている」はこの視点があまり感じらない。 別な言い方が可能なら、シートンが人間と動物の種に横たわる断崖を受け入れるの対し、ブー ンはその断崖を埋めようとする、或いはその断崖を跳躍しようとする姿勢を感じたのも事実で ある。 フランスの哲学者であり戦士、神秘家であったシモーヌ・ヴェイユ(1909〜1943)は「重力と恩寵」 の中で次のように記している。 「純粋に愛することは、へだたりへの同意である。自分と、愛するものとのあいだにあるへだたり を何より尊重することである。」 私自身この言葉の意味を真に理解したものではないので偉そうなことは言えないが、種と種の 間に横たわる断崖、その隔たり、これは人間同士の間、人間と創造主との間にも横たわって いるものものかも知れない。 アレン・ブーンが訴えかけているような、実際に動物や昆虫と沈黙を通して意志の完全な疎通 を、私は経験したことはない。 ただ私自身が経験したことがないと言って全て否定することは傲慢であるし、私が経験したこと がない、或いは私が気づいていない何かが、この世界に横たわっているのだろう。 それは世界の先住民の文献を読んでいて常にそう思うし、「沈黙」が語りかけるものを先住民に 限らずキリスト教や仏教でも重視してきた。 写真のストロングハートの目を見ると、人間界のブッダ、キリストのような光が犬の世界でも僅か なものに現われ、その光を目の前にして初めて、アレン・ブーンはそれが多くの動物の中にも 宿っていることに気づいたのだろうか。 「私も裸にならなければ、動物たちは心を開かないわ」、これは象、ライオンや豹などの多くの 動物といとも簡単に心を通わせることができたアフリカで育まれた少女ティッピの言葉である。 しかし、アフリカからヨーロッパに戻ったティッピは、この不思議な能力が少しずつ消えていく のを感じた。 本書で語られている内容の真偽、アレン・ブーンが亡くなって50年近く経った今となっては、 もうわからないかも知れない。 最後に今から100年以上前に書かれた「シートン動物誌」の中から、オオカミに関するシートン の想いを引用します。イヌはオオカミが飼い馴らされて家畜化したものと考えられていますの で本書とも関係があるかと思います。長い間オオカミは誤ったとらえ方が横行し、人間の手に よってニホンオオカミも100年以上前に絶滅しました。今、このオオカミを森の再生のため山 に放そうとする運動が世界中で起きていますが、私自身この問題をもっと勉強していつか書く ことが出来ればと願っています。 ☆☆☆☆ オオカミの真実の姿を描き出す・「シートン動物誌2」紀伊国屋書店より以下引用 この章で私は、オオカミの勇敢さ、騎士道精神、強さ、遊び好きな性格、忠誠心、獰猛さ、親し みやすさ、思いやり、英雄的な態度、それにやさしさなどについて、さまざまな証拠をあげな がら論じてきた。 悪意に満ちた人間社会のうわさ話に終止符を打ち、この動物の誠実で勇敢な姿を読者に示 したいというのが、私の願いだった。 私はまるでごみ箱を引っかきまわし、なかからほんのひとかけらの金片を見つけ出そうとする かのように、猟師たちから根堀り葉堀り聞き出し、小さな真実のかけらを見つけ、つなぎあわ せようとしてきた。 そうしたなかから読者に、この野生動物の本当の姿、本当の生活を少しでも察知してもらう ことができただろうか。 こうして山と積んだすべての証拠を見て、望むならさらに手に入れることのできる大量の証拠 があること、それに「ロボ・・・カランポーの王様」の物語(基本的に事実にもとづいている)に 書かれたことを思い起こしていただければ、わかってもらえるのではないだろうか。 私がオオカミを心の底から愛していること、そして、私がオオカミこそは真の高潔さ、すなわち、 輝かしい動物界の英雄にふさわしい性格のもち主だと信じて疑わないことを。 ☆☆☆☆ |

![]()

「愛と死のパンセ」より |

![]()

生じるまでになったとき、その果てしなさを素直に受け入れ、愛しつつ、それをじっと見つめ つづけるならば、人は、この世からもぎ離されて、永遠にいたる。・・・「重力と恩寵」より |

![]()

「愛と死のパンセ」より |

![]()

「愛と死のパンセ」より |

![]()

ペラン神父への手紙より |

![]()

悲惨な状態にあったこのポルトガルの小村に、ただひとり、満月の下を、土地の守護聖人 の祭りの当日に、はいって行ったのでした。この村は海辺にありました。漁師の女たちは 、ろうそくを持ち、列をなして小舟のまわりを廻っていました。そして、定めし非常に古い聖 歌を、胸も引き裂けんばかり悲しげに歌っておりました。何が歌われていたかはわかりま せん。ヴォルガの舟人たちの歌を除けば、あれほど胸にしみとおる歌を聞いたことはあり ませんでした。このとき、突然、わたしは、キリスト教とはすぐれて奴隷たちの宗教である ことを知り、そして奴隷たちは、とりわけこのわたしは、それに身を寄せないではおられな いのだという確信を得たのでした。・・・・・・・・・・・・・ペラン神父への手紙より |

![]()

民衆はパンと同じように詩を必要としている。それは言葉の中に閉じ込め られた詩ではない。そういう詩は民衆にとって何の役にも立たない。日々 の生活の実体そのものが詩であることを民衆は必要としている。このよう な詩は、ただ一つの源泉しか持っていない。その源泉は神である。このよ うな詩とは宗教にほかならない。 |

![]()

「愛と死のパンセ」より |

![]()

「愛と死のパンセ」より |

![]()

殻を突き破ればそれでよいのです。あなたはすでに、その殻をつっつきはじめています。 卵とはこの可視的世界です。ひよことは愛です。愛とは神御自身であり、最初は目に見 えない萌芽として、すべての人間の内奥に宿っています。殻が突き破られて、存在がそ とに現れても、対象となるのはやはりこの世界なのです。・・・・・・・・・・・・・ ジョー・ブスケへの手紙より |

![]()

どうか青い空や、日の出や、夕日や、星や、牧場や、花が咲き、 葉がのび、赤ん坊が育つのを、心から存分に味わい、たのしみつ くしてくださったらいいのに、と、何よりも願っています。一つでも美 しいものがあるところにはどこにでも、このわたしも一しょにいるの だとお思いになってください・・・・・・・・・・・・・・・・

死の数ヶ月前に、両親に書いた手紙 「純粋さのきわみの死」 田辺 保 著 北洋社より |

![]()