![]() 「動物はすべてを知っている」 Kinship with All Life

「動物はすべてを知っている」 Kinship with All Life

J.アレン・ブーン著 上野圭一・訳 SB文庫 より引用

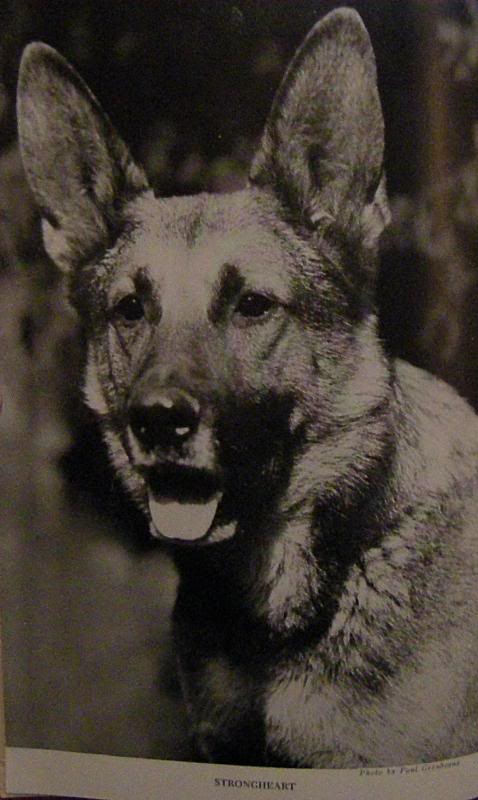

2012年11月7日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿したものです。  「動物はすべてを知っている」J.アレン・ブーン著 SB文庫 写真はこの本で紹介されたストロングハート(1917~1929)である(写真は他のサイトより引用)。 「ハリウッドの聖人」「銀幕王国の聖フランシスコ」と呼ばれた著者のアレン・ブーン(1882~1965) は、映画の製作者で1965年に83歳で亡くなるが、この文献の中でストロングハートという犬に留 まらず、ヘビ、スカンク、ハエやアリも「沈黙のことば」で分かり合えることを事例を挙げながら語っ ている。 またこの文献の特色として、人間やそれ以外の存在、その存在そのものを問う哲学的・宗教的な 洞察も語られているところにあるが、日本及び外国においてこの文献は高く評価され続けており、 その内容に懐疑的な意見はあまり聞かれない。 私個人はというと、そのような経験がないからか正直わからないというしかないが、このアレン・ ブーンとほぼ同じ時代に生きた「シートン動物記」で有名なアーネスト・シートン(1860年~1946年) と重ね合わせてしまう。 シートンはアメリカ先住民の世界に触れて、「レッドマンのこころ」(1937)の出版など彼ら先住民 の世界観を世に広める活動をしてきた人物でもあるが、ブーンはシートンよりも22年遅く生まれ ながらも、二人はアメリカ先住民が白人より劣った消えゆく民族であるとの目が支配していた 時代に生きていた。 ブーンもこの本の中でアメリカ先住民やアラブ系の遊牧民ベドウィン族との触れ合いから教えら れたことを紹介しているが、二人は「沈黙のことば」「沈黙」の真の姿を垣間見た数少ない白人 だったのかも知れない。また二人は出会ったことはないかも知れないが、互いの存在に気づい ていた可能性はあるのではと思う。 ただ、シートンが自分とは反対の証言を紹介しながら観察事実を基に博物学者・科学者として の冷徹な視点を保ちながらも、動物に対する畏敬の念を抱いていたのに対し、ブーンの「動物 はすべてを知っている」はこの視点があまり感じらない。 別な言い方が可能なら、シートンが人間と動物の種に横たわる断崖を受け入れるの対し、ブー ンはその断崖を埋めようとする、或いはその断崖を跳躍しようとする姿勢を感じたのも事実で ある。 フランスの哲学者であり戦士、神秘家であったシモーヌ・ヴェイユ(1909~1943)は「重力と恩寵」 の中で次のように記している。 「純粋に愛することは、へだたりへの同意である。自分と、愛するものとのあいだにあるへだたり を何より尊重することである。」 私自身この言葉の意味を真に理解したものではないので偉そうなことは言えないが、種と種の 間に横たわる断崖、その隔たり、これは人間同士の間、人間と創造主との間にも横たわって いるものものかも知れない。 アレン・ブーンが訴えかけているような、実際に動物や昆虫と沈黙を通して意志の完全な疎通 を、私は経験したことはない。 ただ私自身が経験したことがないと言って全て否定することは傲慢であるし、私が経験したこと がない、或いは私が気づいていない何かが、この世界に横たわっているのだろう。 それは世界の先住民の文献を読んでいて常にそう思うし、「沈黙」が語りかけるものを先住民に 限らずキリスト教や仏教でも重視してきた。 写真のストロングハートの目を見ると、人間界のブッダ、キリストのような光が犬の世界でも僅か なものに現われ、その光を目の前にして初めて、アレン・ブーンはそれが多くの動物の中にも 宿っていることに気づいたのだろうか。 「私も裸にならなければ、動物たちは心を開かないわ」、これは象、ライオンや豹などの多くの 動物といとも簡単に心を通わせることができたアフリカで育まれた少女ティッピの言葉である。 しかし、アフリカからヨーロッパに戻ったティッピは、この不思議な能力が少しずつ消えていく のを感じた。 本書で語られている内容の真偽、アレン・ブーンが亡くなって50年近く経った今となっては、 もうわからないかも知れない。 最後に今から100年以上前に書かれた「シートン動物誌」の中から、オオカミに関するシートン の想いを引用します。イヌはオオカミが飼い馴らされて家畜化したものと考えられていますの で本書とも関係があるかと思います。長い間オオカミは誤ったとらえ方が横行し、人間の手に よってニホンオオカミも100年以上前に絶滅しました。今、このオオカミを森の再生のため山 に放そうとする運動が世界中で起きていますが、私自身この問題をもっと勉強していつか書く ことが出来ればと願っています。 ☆☆☆☆ オオカミの真実の姿を描き出す「シートン動物誌2 オオカミの騎士道」紀伊国屋書店より以下引用 この章で私は、オオカミの勇敢さ、騎士道精神、強さ、遊び好きな性格、忠誠心、獰猛さ、親し みやすさ、思いやり、英雄的な態度、それにやさしさなどについて、さまざまな証拠をあげな がら論じてきた。 悪意に満ちた人間社会のうわさ話に終止符を打ち、この動物の誠実で勇敢な姿を読者に示 したいというのが、私の願いだった。 私はまるでごみ箱を引っかきまわし、なかからほんのひとかけらの金片を見つけ出そうとする かのように、猟師たちから根堀り葉堀り聞き出し、小さな真実のかけらを見つけ、つなぎあわ せようとしてきた。 そうしたなかから読者に、この野生動物の本当の姿、本当の生活を少しでも察知してもらう ことができただろうか。 こうして山と積んだすべての証拠を見て、望むならさらに手に入れることのできる大量の証拠 があること、それに「ロボ・・・カランポーの王様」の物語(基本的に事実にもとづいている)に 書かれたことを思い起こしていただければ、わかってもらえるのではないだろうか。 私がオオカミを心の底から愛していること、そして、私がオオカミこそは真の高潔さ、すなわち、 輝かしい動物界の英雄にふさわしい性格のもち主だと信じて疑わないことを。 ☆☆☆☆ |

![]()

本書より抜粋引用 わたしが目撃しているのは、一頭のイヌがその美質を発揮している光景ではなく、宇宙 の偉大なる美質が一頭のイヌを表現している光景だったのだ・・・。かれはその美質を、 まるで太陽が光線を放射しているように、かれ自身の奥深くから、自由に、惜しみなく 放射していた。みじんもそれを目的とすることなく、ただそれが起こるにまかせていた。 その対象物が存在しているようにみえるまさにその場所で、精神的かつ霊的な「事実」が 息づいている。その精神的、霊的な事実は、ふつうの人間の視覚では認識できないが、 澄みきった「内部の目」には、いつでもはっきりと映っている。かれら精神のパイオニアた ちは、その曇りのない知恵と、ものごとの実相をみぬく能力とをもって、存在の「現実」と 「非現実」とをはっきりと弁別した。その達観と洞察によって、ふつうの目に見える物理的 な現象はおよそリアルな事実ではなく、神がつくった模造品、錯覚にもとづく仮想現実、 集団催眠による歪曲像、つまりは人間の「概念」にすぎないと看破した。いみじくもシェー クスピアがいったように「われわれは夢とおなじ材料でできて」いるのだ。現実と非現実と を弁別するその内なる力を、かれらはさまざまな名称で呼んできた。ある者は「完全なる 真実の目」と、またある者は「魂の目」「こころの目」「般若の目」と呼んでいた。つつましく、 ひたむきに、存在の大いなる実相に近づいていったアメリカ先住民は、その高貴な力に よる認識を「こころでみる」「こころできく」「こころで知る」と称していた。 森羅万象の活動をつかさどっている、目にみえない「第一要因」であった。そこにかくさ れた秘密を理解するためには、われわれがこころで交信しているときに現実に起こって いたものが「大きくて精巧なヒトの脳」と「小さくて粗雑なイヌの脳」とのあいだに生じた、 いきあたりばったりの想念の交換などではなかったということを知っておく必要がある。 断じて脳ではない。この際、脳には肋骨ほどのかかわりもない。それは脳よりはるかに 確実で信頼できる「なにか」であった。その「なにか」には無限の空間があり、無限の力 があり、無限の知性があり、万物がそこから生まれ、そこで存在し、そこに帰っていく、 果てしない「宇宙のこころ」という無限の愛があった。 |

本書 文庫版に寄せて 本書より引用 心をひらくということ よしもとばなな 私だけではないだろうと思う。大きく開かれていたドアに、気づかなかったのはこちらがわなの だ。彼らはいつでもそこにいて、私たちの裸の魂を眺めていたのに。 今までいっしょに暮らしたイヌたちが、私のバカさかげんを恨んでいるとは思えない。彼らは 天使だから、ただ生きてただ死んでいく。その高貴なふるまいの中に汚れはないのだ。 いつでもスケベ心で汚れているのは、人間たちのほうなのだ。 好かれたい、交流したい、死なないでほしい、守ってほしい・・・ 瞬間を生きない私たちは、いつでも彼らにそんなことを押しつけている。 「もうそれ以上苦しまないで、死んでもいいよ」と言わなければ、死なないでがんばっていてくれ る。そんな生き物になにかを教えたりできると思っているなんて、思い上がりなのだろう。 私の愛犬は私がそう言うまで、何日も危篤のまま、苦しいまま待っていてくれた。私の決心が つくのを。 命を投げ出す愛というものは、そのくらいすっとしていて、清らかなものなのだ。それから、昔 一人暮らしをしていたとき、私は一匹のゴキブリと仲良くしていた。私が帰ってくると壁に現れ、 淋しい夜にはいろいろ話しかけて過ごしたものだった。生き物と気持ちが寄り添うときの、あ の安心した静けさ・・・。 私は自分が狂っているとは思わなかった。 イヌのように、小鳥のように、ゴキブリは毎日私を出迎えてくれて、昼は隠れていた。 私はわざと皿に残り物をのせておいてあげたものだ。 いつしかそのゴキブリはいなくなってしまったが、 それから私はゴキブリをたたき殺すことができない。 きっと一生できないだろう。 もしも誰かが目の前でそれをしたら、お祈りをして葬るようにしている。でもしばらく胸がずき ずきする。 信仰のためでもなく、偽善でもなく、友情のためだ。 そんなことをくりかえして、開かれた心に一歩でも近づけるように、生きていこう。 |

目次 文庫版に寄せて 著者J.アレン・ブーンについて Ⅰ ストロングハート ハリウッド史上初のイヌの帝王 イヌには「ためになる本を読んできかせること」 イヌの知遇を得る イヌとヒトとの血縁関係 「いま」「ここ」に生きるイヌの哲学 ヒトのこころを読むイヌ 名探偵 異種間コミュニケーションはできるのか? 「砂漠のネズミ」を探して わくわくする発見 イヌが「教え」、ヒトが「学ぶ」 内なる目がひらくとき 宇宙の教養科目 瞑想するイヌ 沈黙の万能言語 イヌとしゃべる方法 五感は最大の障害物 ヌーディスト 神を演じる人間のエゴ Ⅱ フレディー ガラガラヘビのほんとうの気持ち 幸福のための動物園 大いなる神秘・・・アメリカ先住民の「図書館」 黄金の糸 かわいい哲学者 バクテリアと科学者の奇妙な関係 ミミズ君にもごあいさつ アリとわたしの紳士協定 ハエのフレディー フレディーとの知的対話 「神はもっとも卑小な生き物のなかに」 ハエとしゃべる方法 ハエよ、飛べ! フレディーの礼儀作法 奇跡、前兆、不思議! 訳者あとがき |