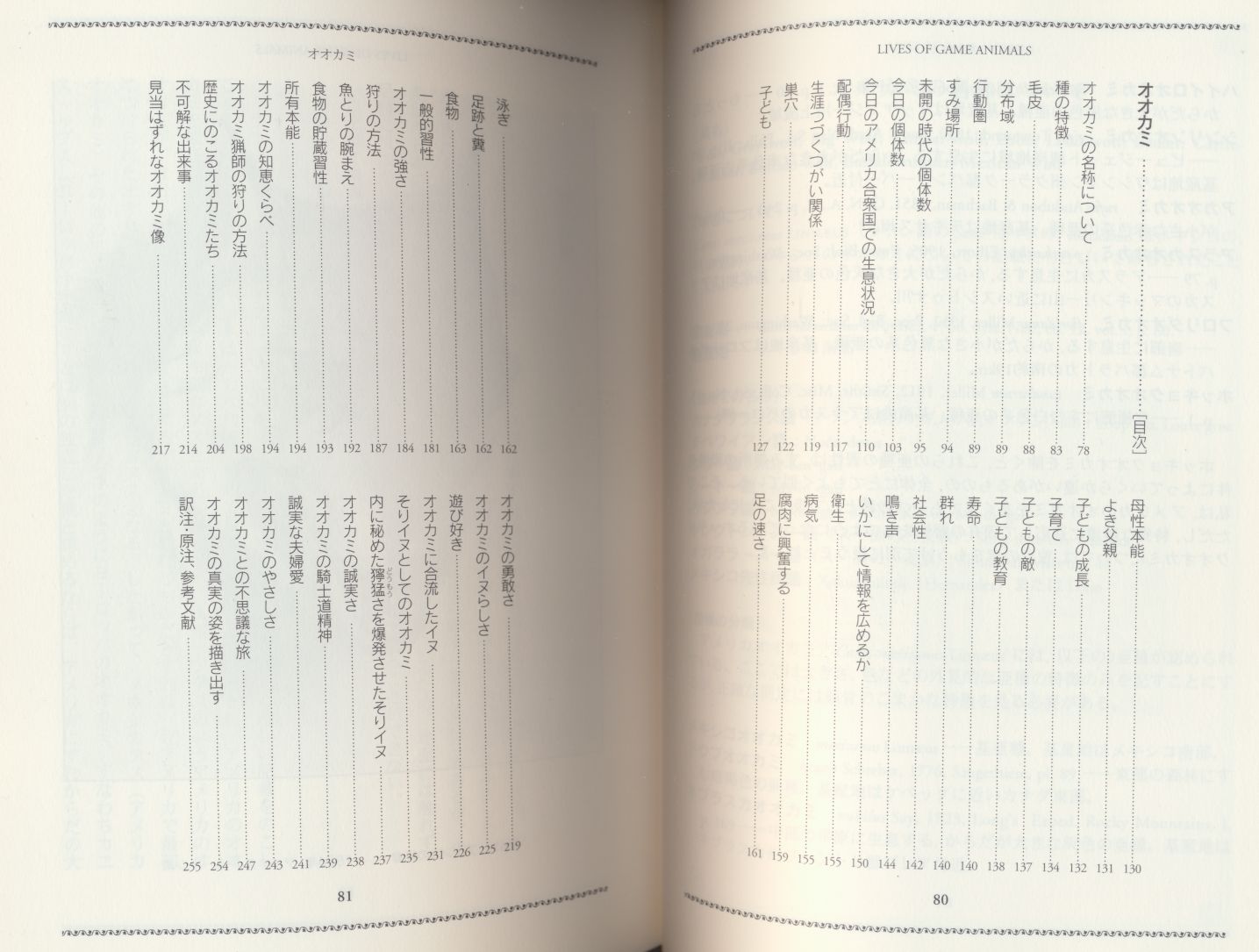

「シートン 動物誌2」 オオカミの騎士道 今泉吉晴・監訳 紀伊国屋書店

![]()

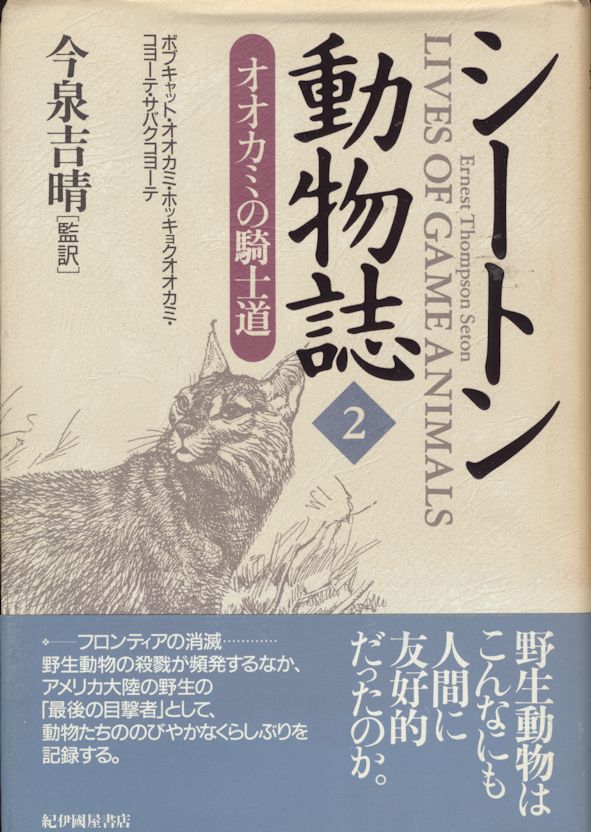

![]() オオカミ(狼)の肖像を参照されたし。

オオカミ(狼)の肖像を参照されたし。

![]()

(本書より引用) やすさ、思いやり、英雄的な態度、それにやさしさなどについて、さまざまな証拠をあげながら 論じてきた。 悪意に満ちた人間社会のうわさ話に終止符を打ち、この動物の誠実で勇敢な姿を読者に示し たいというのが、私の願いだった。 私はまるでごみ箱を引っかきまわし、なかからほんのひとかけらの金片を見つけ出そうとするか のように、猟師たちから根堀り葉堀り聞き出し、小さな真実のかけらを見つけ、つなぎあわせよう としてきた。 そうしたなかから読者に、この野生動物の本当の姿、本当の生活を少しでも察知してもらうことが できただろうか。 こうして山と積んだすべての証拠を見て、望むならさらに手に入れることのできる大量の証拠が あること、それに「ロボ・・・カランポーの王様」の物語(基本的に事実にもとづいている)に書かれ たことを思い起こしていただければ、わかってもらえるのではないだろうか。 私がオオカミを心の底から愛していること、そして、私がオオカミこそは真の高潔さ、すなわち、 輝かしい動物界の英雄にふさわしい性格のもち主だと信じて疑わないことを。 |

(本書より引用) 「去年の春のことですが、私のしかけたワナに同時に二頭のつがいのオオカミがかかりました。 メスはワナにかかったまま子どもを産んでいました」。 ダルリンプルのワナのしかけかたは、父オオカミが子どもに寄せる深い愛情を利用したものと なっている。 「オスであれメスであれ、オオカミをうまく捕らえようというのなら、死んだ子オオカミを使うのが 秘訣です。巣穴から45~65メートル離れたところに子どもの死体をおいて、しっかり固定します。 そして子どもから60センチほど離して両側に、一個ずつの四番(四・五番ならさらによい)のオオ カミ用のワナをしかけるのです。私はいつもこの方法で親オオカミを捕まえています。ただし この方法をとると、ヒメコンドルがやっかいな問題を起こすので特別な注意が必要です。ヒメ コンドルは動物の死肉に目がないので、せっかくしかけたワナにオオカミよりさきにかかる おそれがおおいにあります」。 私たちは、このすばらしい生きものをワナにかけたり殺したりするいちばんの方法が、子ども への愛情やおたがいどうしの思いやりを利用することであるのに気づいて、深く反省せざるを えない。 ろうか。古代ヨーロッパでは、オオカミはもっとも恐ろしい野生動物だとされていた。それとも、 古い記録に登場するオオカミと現代のオオカミは別の種なのだろうか? 私はこう考える。現代のオオカミと昔のオオカミは、種としてはなんら変わりはない。ただしある 一点、すなわち現代のオオカミは銃の威力を学んで人間に手を出さなくなった点だけが違って いる。 銃を持つ今日の人間は、弓と矢しか持たなかった古代の人間とは違う。それを学んだオオカミ は、もはや人間にとってコヨーテほども危険ではない。オオカミは、人間に危害を加えるのを やめただけではなく、明るいうちに活動すれば人間から危害を加えられやすいことも学んだ。 オオカミがわりあいたくさん生息する地域でさえほとんど姿を見られないのはこのためでは ないだろうか。 このような変化を説明するのにオオカミは人間とおなじくらい知恵が高いなどと考える必要は ない。オオカミたちの身にふりかかった不運な災難や不愉快な不意打ちの数々が、見なれ ない物をなんでも疑う強い猜疑心とむすびついて、人間の気配がのこる物はなんでも恐れて 避ける根強い拒否反応を生んだ。この猜疑心がするどい嗅覚とむすびついて、オオカミを なみはずれて賢い動物に見せてもいる。 もっとも、私はこれだけで何もかも説明がつくと主張しているのではない。私はニューメキシコ の牧場で、ワナや毒えさを使ってオオカミを捕らえようと奮闘しながら、くりかえし理解のたりな さを思い知らされた。 (中略) 毒薬は少しまえまではすばらしく効果があった。ところが、オオカミがストリキニーネのにおいと 危険を学習してから、ほとんど役にたたなくなった。私も毒薬を使ってオオカミを殺した経験が ある。かならず成果をあげられる新しいオオカミの捕獲方法を開発したこともある。しかし、 そのような手法が必要な時代はとうに終わった。今の私には、すばらしい生きものであるオオ カミの絶滅を手助けする情報を流すつもりはない。 この記録をここに紹介するにはいささかためらいも感じるが、ともかくまずは読んでいただくこと にしたい。 「数年まえ、何人かの男たちがスタンステッドに近いリーズ・ポンド湖の凍結した湖面を渡って いました。湖の直径は10キロメートルほどあります。やがて男たちは、湖の前方を一群の オオカミが横ぎっているのに気づきました。銃を持った男がオオカミを追いました。すると、 からだのわるそうな一頭を、ほかのオオカミがボディガードのように囲んでいるのがわかり ました。まず数頭が群れを離れ、病気らしいオオカミとそのまわりのオオカミをおいて逃げま した。男が近づくにつれ、のこりのオオカミも一頭、また一頭と群れを離れて逃げ、ついに からだのわるそうなオオカミを守るのは二頭だけになりました。男は二頭のうちの一頭を ねらって撃ちました。弾はあたりませんでしたが、これでとうとう最後の二頭も、からだが わるそうなオオカミをのこして走り去ったのでした。おき去りにされたオオカミに近づいて みると、年老いたメスで、目はまったく見えず、歯はすり減ってほとんど使えない状態で あるのがわかりました。老オオカミはなお歩こうとしていましたが、足もとはおぼつかない うえ、方向が定まらず、おなじ場所をまわるだけでした。男たちは老オオカミにロープを かけ、町に連れていくことにしました。とちゅうの森のなかで老オオカミの巣穴が見つかり ました。巣穴には何本ものけもの道が通じ、大量の骨や肉の断片が散らばり、積もった 90センチほどの雪は、かたく踏み固められていました。群れのオオカミはもう長いこと、 老オオカミの面倒をみていたにちがいありません」。 この不思議な記録は、つくり話としてかたづけられてしまいそうな内容を含んでいる。しかし そうするまえに、すくなくとも以下の点に注意しておくのがよいと思う。 1.オオカミやそのほか多くの動物には、メスの指導者を中心に行動し、またメスの指導者を 支持し守ろうとする傾向がある。 2.老オオカミが失明したのは最近のことで、群れのオオカミはそれに気づいていない可能性 も十分ある。 3.巣穴の周囲に散らばる植物の残がいは、このメス自身、あるいは彼女の配偶者がもって きたものである可能性がある。 4.この逸話を事実として判断したフィリップ・ゴスは優秀な博物学者で、ロマンチックな話を でっちあげるような人物ではない。 |

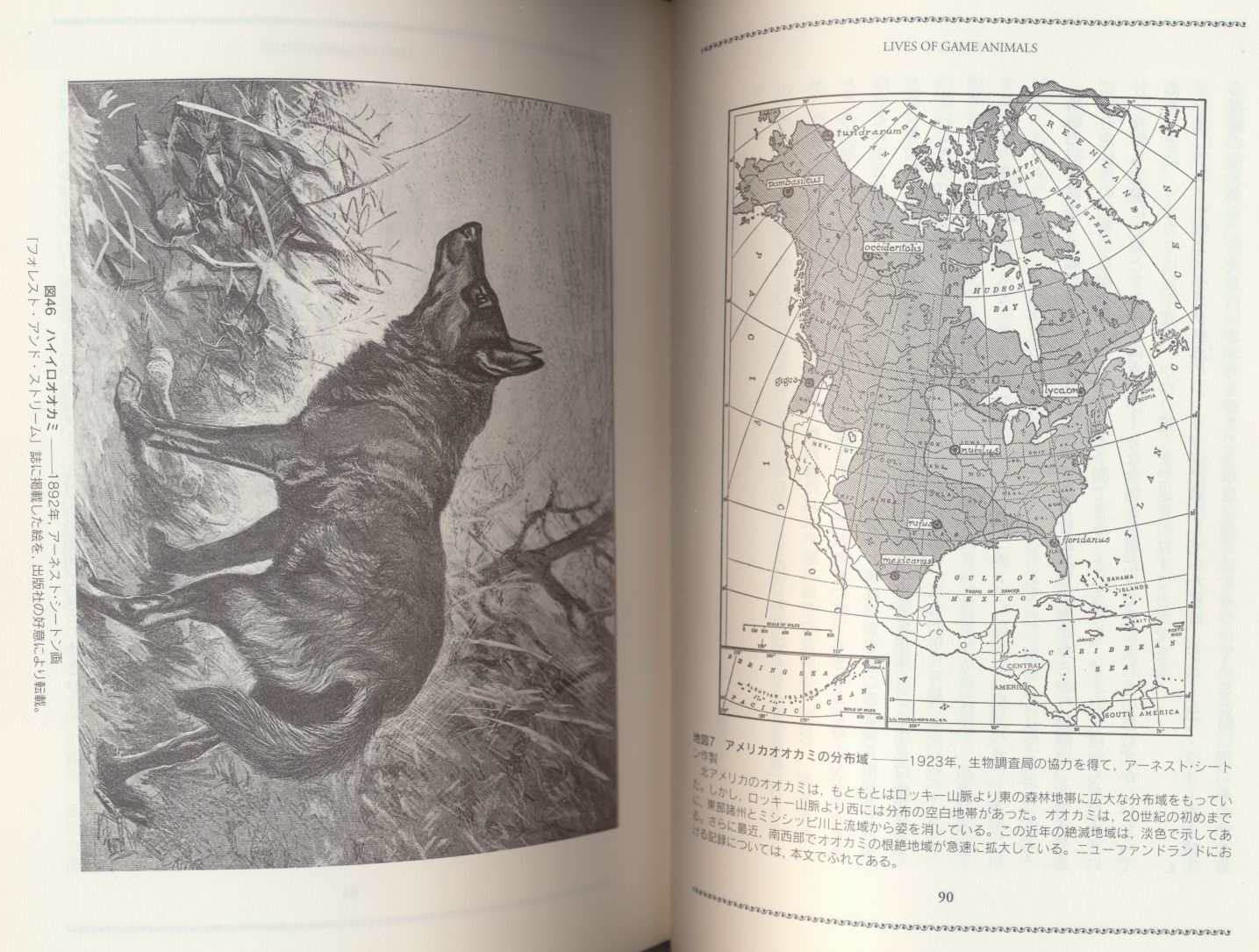

(本書より引用) そして彼らの習性の変化を考えてみると、つねに敵対してきた、いまいましい人間と出あう以前 の彼らはいったいどんな野生動物だったのだろう、という思いがくりかえし頭をよぎる。この愛す べき兄弟たちが、人間に見られることを恐れず姿をあらわし、夜、暗くならないとやまない容赦 ない銃撃にさらされることなく、のびのびとくらしていた遠い昔の楽しい日々をひと目見たいと 心から思うのである。 しかし、その姿は現在のオオカミに見いだすしかない。ホッキョクオオカミは、その姿、精神、 必要とするものなどあらゆる点で、森のなかで人目を避けてひそかにくらす、いとこたちとおな じである。彼らは、南方の親戚たちの200年まえの姿を身をもって正確に描き出してくれる。 どう見ても、オオカミはまさに大きな野生のイヌである。ひらけた土地での追跡で倒した獲物 の肉を食べ、木や道ばたの石ににおいをつける。疑うことを知らず、親しみやすく、尾をふって うれしさをあらわす。そして、月に向かってほえ、本能はすべて追跡のためのものであること から、面と向かって敵と闘うよりも足で追いつめるやりかたを好む。人間を恐れはしないが、 何か未知なる力がはたらいて人間への攻撃を抑制し、なろうと思えばいつでも人間の友だち や家族になれるし、助手や下僕になることもできる。 このような性質は、すべてホッキョクオオカミにみることができる。また、人間との絶えまない 闘いによって変わってしまったとはいえ、かつてのアメリカオオカミにもみられた。かりに彼らを 「ツンドラにすむイヌ(ホッキョクイヌ)とか「森にすむイヌ(アメリカイヌ)とでも呼べば、もっと 真実の姿に近いイメージを描くことができるであろう。なぜなら、少し野生的なところがあるとは いえ、彼らは大きなイヌであり、とてもイヌらしいイヌなのだから。 |

![]()

2016年5月8日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した記事です。  (大きな画像) 森を、そして結果的に、そこに生きるものたちの調和あふれる世界を創ってきたオオカミ。 しかし彼らオオカミの存在は、人間にとって自らの獰猛性を葬り去るための身代わりでしかありませんでした。 世界各地の先住民もオオカミも、西欧人にとって自身の「真の姿を映す鏡」だったが故に、そして自身のおぞましい 姿を見せつけてくるが故に、この鏡を叩き壊さなければいけないものだったのかも知れません。 オオカミは森の、そしてそこに生きるものたちに必要不可欠な存在だけでなく、私たち自身は何者かと問う存在 なのだと思います。 ☆☆☆ 2年前に上の文章をサイトに書きましたが、今でもその想いはあまり変化しておりません。 オオカミ自身が、人間の持つ残虐性を敏感に感じ取っているからこそ、逆に人間を恐れているのかも知れません。 熊や大型犬が人間を襲ったことが時々ニュースに出ますが、オオカミが人間を襲うことなど、それらに比べると 限りなく低いのです。 また、丹沢の山中で星を見ていたとき、鹿の足音がすぐ近くに聞こえておりましたが、増えすぎた鹿のため山が 死にかけています。 生態系をあるべき姿に戻すという意味に限らず、人間自身が「何者か」と、オオカミを通して問われている 気がします。 写真(他のサイトより引用)は「ロミオと呼ばれたオオカミ」、アラスカ・ジュノー町の多くの人々に愛された野生の オオカミは、「町の人々の嘆き悲しむ姿が見たい」という理由で2人のハンターに殺されます。 誰しもが持っている残虐性、ヴェイユは「純粋に愛することは、へだたりへの同意である」と言いますが、 「へだたり」の重さに耐え切れないところから、残虐性は生まれてくるのかもしれません。 |

|

|

2013年8月23日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した写真です。  本日8月23日の夜明け(6時14分)です。 夜明けが雲で覆われていたり、雨のときは投稿しませんのでご了承ください。 神奈川県でも地域によって異なると思いますが、厚木ではここ3週間ほど雨は殆ど降っていません。 夜明けの写真を撮る時間帯は、ベランダの植物の水やりも行っていますが、近所の畑の作物は 完全に参っています。 厚木には「阿夫利(あふり)神社」がある大山(1252m)があるのですが、川崎・宮前区の土橋という 地域には大山詣でとともに「雨乞い」の儀式が伝えられてきました。 「オオカミの護符」小倉美恵子著によると、日照りが続いた時は、朝早く若い衆が片道40キロもある 大山までの道をリレー方式で行き、大山山頂の滝から「お水」をいただき、昼過ぎには土橋に戻って 雨乞いをしたと書かれています。 リレー方式とは言え、昔の人の健脚には驚かせられます。 土橋にも息づいていた「オオカミ信仰」は埼玉の奥秩父や奥武蔵が源なのですが、若い頃に山に 夢中になっていた私は奥秩父や奥武蔵の山々が好きでした。標高はそれほど高くはないのですが、 周りの自然と自分が一体となっているという不思議な感覚をもたらしてくれたからです。 100年以上前、この山奥では「オオカミの遠吠え」がいたるところで聞かれていたことでしょう。映像 で見聞きする「オオカミの遠吠え」を聞くと、昔の人が何故オオカミを神と崇めていたのか分かるよう な気がします。いつかこの耳でオオカミの遠吠えを聞けたらと思います。 ☆☆☆☆ |

|

|

2014年4月13日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿したものです。  APOD: 2014 April 2 - Mars Red and Spica Blue (大きな画像) 火星が地球に最接近(写真はNASAより引用) 明日4月14日に火星が地球に再接近(マイナス1等級に輝く)しますが、お月様とも接近した姿が見られます。 写真は、3月末にスウェーデンで撮影された火星と「おとめ座」の1等星・スピカで、オークの木のすき間から 赤と青の対比する輝き(「はくちょう座」のアルビレオを思い起こさせます)が見えています。 アイヌの方は、スピカを狼(おおかみ)星という意味の「ホルケウノチウ」と呼んでいますが、日本語での語源 は大神(おおかみ)で、山の神として山岳信仰とも結びついてきました。 「かしこき神(貴神)にしてあらわざをこのむ」と日本書紀に記述されているようですが、ヨーロッパやイエロー ストーン国立公園で成功したように日本の森に狼を放すこと、それに対して異論や不安(恐怖)はあるかと 思います。 ただ私は、かつて日本の森を守っていた狼、彼らの遠吠えをこの日本で聞いてみたいと思います。 100年以上前に絶滅したと言われる日本狼、何処かで生き抜いていて欲しいと願っています。 |

2014年6月19日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した写真です。  (大きな画像) 種を植えて4年目で咲いた合歓の木(ネムノキ)の花 前に住んでいた近くの山にあった合歓の木、その優雅な木に魅せられ、その種を集めていました。 こちらに引っ越し、そしてしばらくしてこの種を鉢に植えましたが、それは丁度4年前のことです。 合歓の木は葉に特徴があるのですが、咲く花も優雅さを湛えています。 山にあった合歓の木は、いつの間にか枯れていましたが、10年前この木の下で拾った種が、違う場所で新た生命を咲かせる。 子孫という形あるものだけでなく、「受け継ぐ」という神秘も感じさせられます。 ☆☆☆☆ そして、まだ寒さの厳しい夜、 彼が鼻面を星に向け、 長々とオオカミのように遠吠えをするとき、 声を上げているのは彼の祖先たちだ。 彼を通じて、もう死んで塵となってしまった祖先たちが、 鼻面を星に向け、何世紀もの時を超えて遠吠えしているのだ。 ジャック・ロンドン 「オオカミたちの隠された生活」ジム&ジェイミー・ダッチャー著 より引用 ☆☆☆☆ |