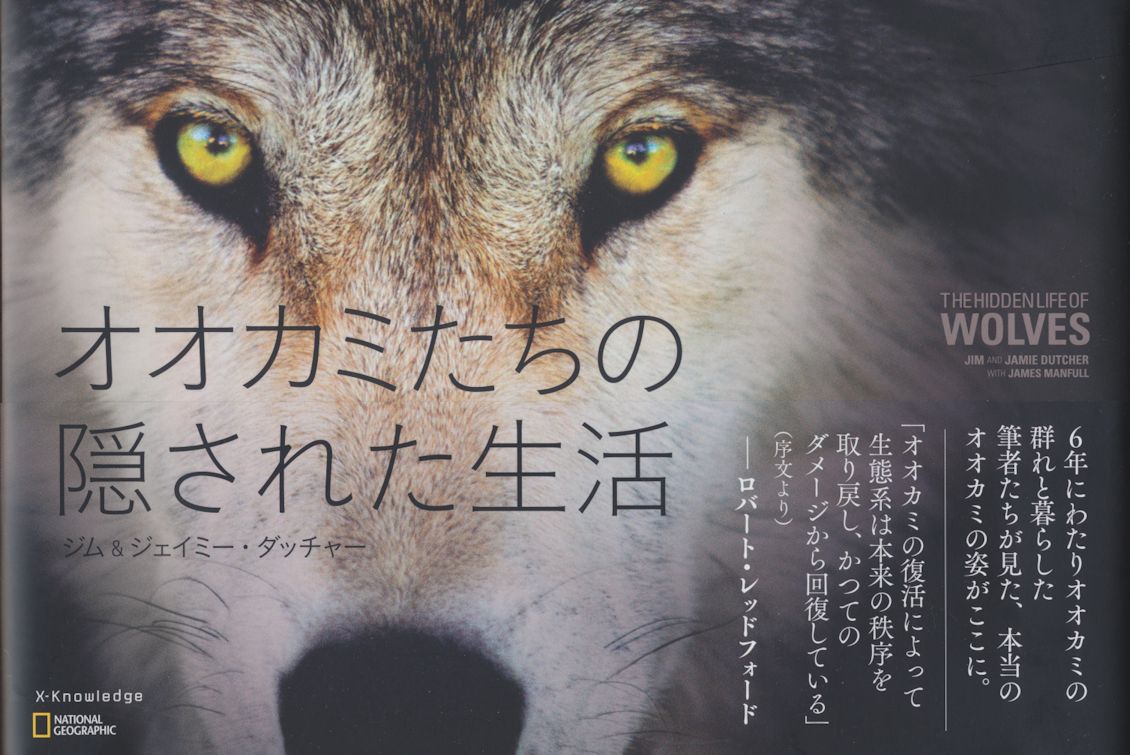

「オオカミたちの隠された生活」ジム&ジェイミー・ダッチャー National Geographic

![]()

![]() オオカミ(狼)の肖像を参照されたし。

オオカミ(狼)の肖像を参照されたし。

![]()

(本書より引用) 戻ることはできなくなる。オオカミに対する好感、反感のどちらも、私たちが信頼するパートナー 、つまり犬と似ているからことから来ているような気がする。犬の持つ知性や共感する力と同じ ものを感じ取り、瞬間的に親しみを覚える人もいれば、「犬小屋」の閉じ込めておくことができ ず、こちらの思い通りにならないイヌ科の動物が持つ自立心と荒々しさを見て取る人もいる だろう。 いや、ひょっとすると、オオカミが私たちの心を動かすのは、彼らが私たち自身に似ているから かもしれない。感情表現の豊かさ、互いに力を合わせる能力、家族に対する並々ならぬ献身、 はばかることのない幼い者への愛情・・・・。そういったふるまいには感嘆するばかりだ。その 一方で私たちは、自分たちが食べようと思っている動物・・・猟獣、時に家畜・・・を食い荒らして しまうと言って、彼らに怒りを向ける。 人間の心にこれほど相反する感情を呼び起こす動物はほかにはいない。社会をまっぷたつに 分断し、友を敵に変えてしまうほどの力だ。ソートゥース郡と親しく暮らし、その後もアイダホの 山中に住みかに選んだ私たちは、胸が張り裂けるような悲しい出来事に対する心の準備を する必要があった。 |

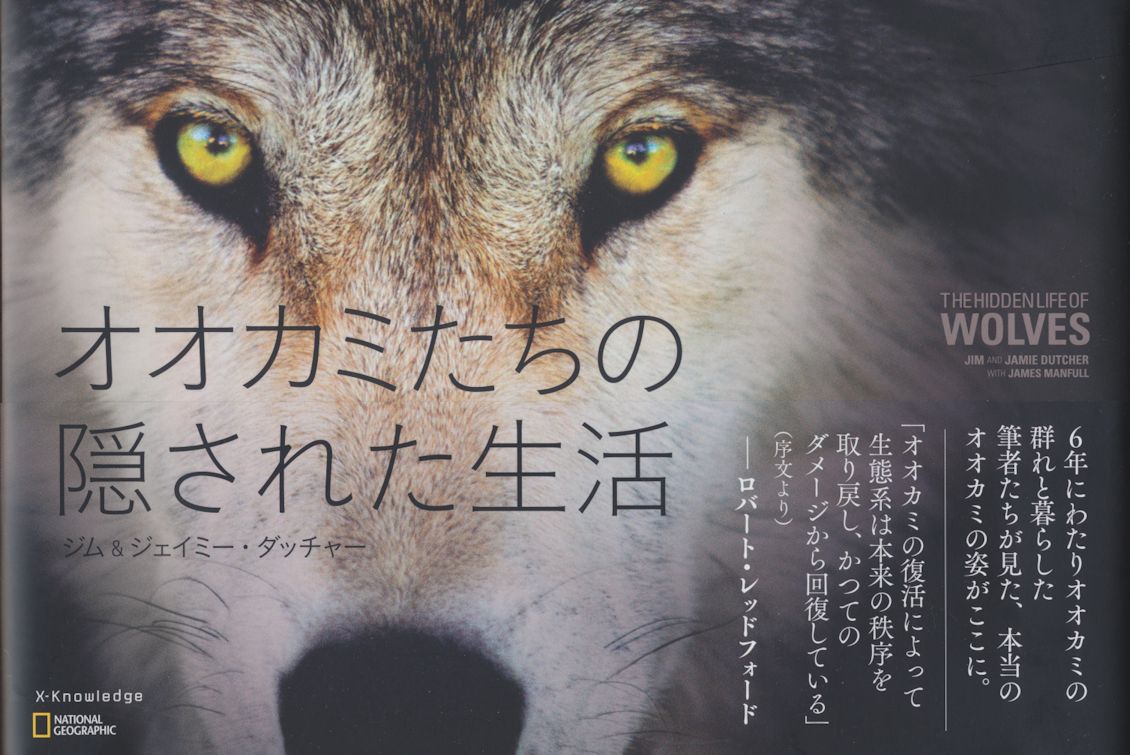

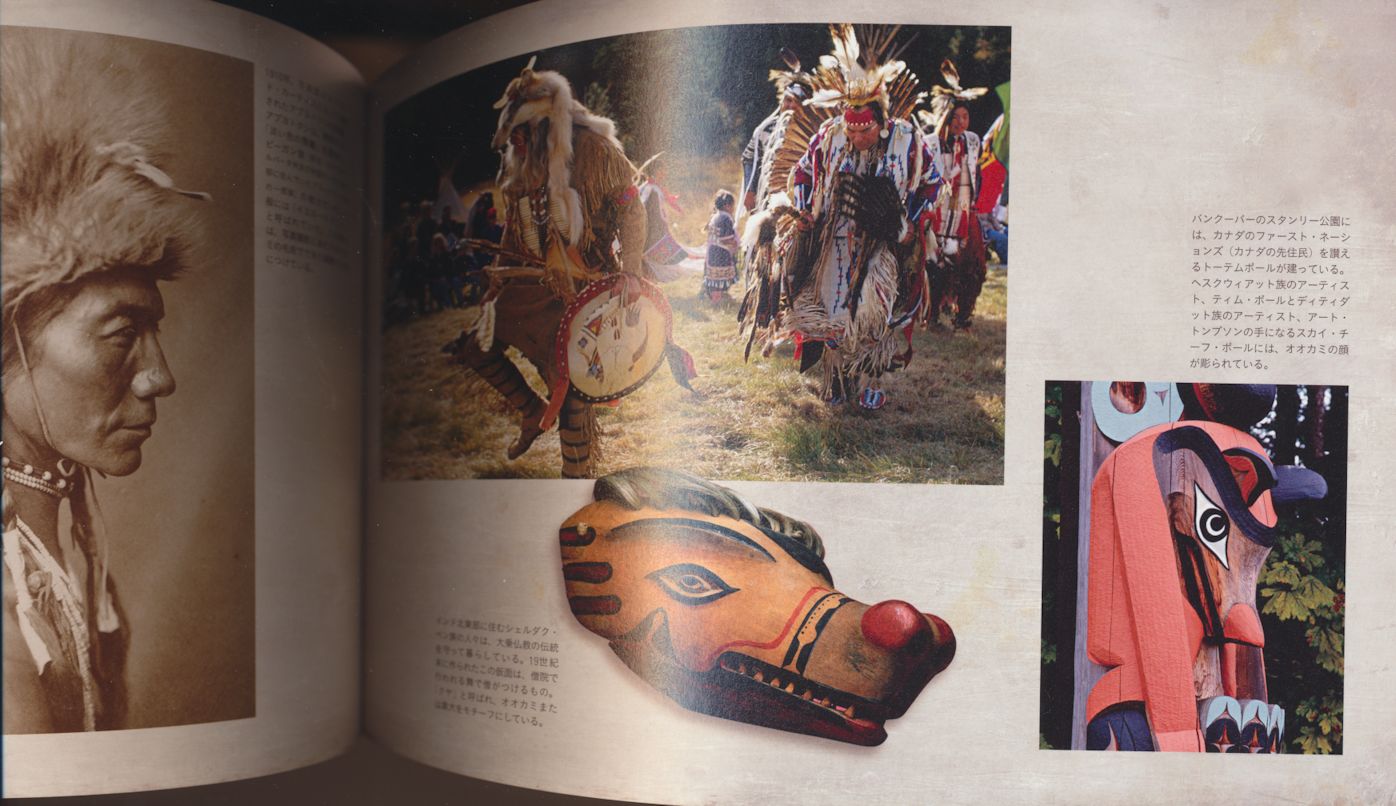

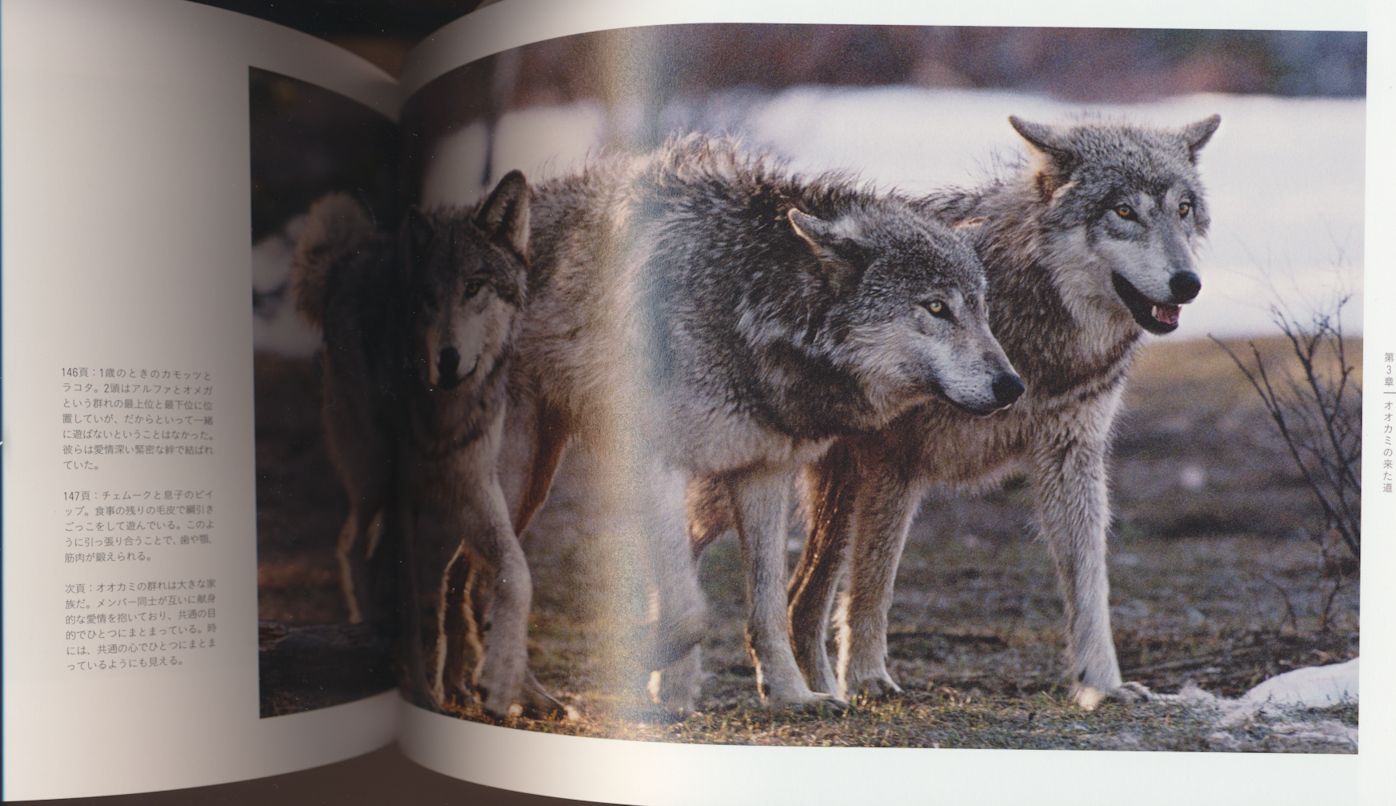

(本書より引用) 規律も統一もないただの烏合の衆。戦利品をめぐる争いを繰り返し、恐怖によって獲た権力 を振りかざす横虐な暴君にへつらう殺し屋たち・・・・何千年とまではいかなくても、少なくとも この何百年かのあいだ、オオカミの群れというとこのようなイメージが一般的だった。しかし、 これは完全な幻想にすぎない。近年になって進んだオオカミ研究によって、群れの本質が 明らかになった。それは、実は私たちにとってたいへん馴染みのあるものだった。オオカミ の群れは、家族そのものだったのだ。オオカミは複雑な社会性を持ち、順応性のある生き物 だ。だから、人間の家族と同様、オオカミの家族の構造とふるまいが多様であってもまったく 驚くには当たらない。 オオカミを理解する上で決定的な要素となるのは、群れのメンバー同士の固い絆である。 群れの中で攻撃行動が1つ目撃されれば、その10倍の愛情を示す行動が観察された。 鼻を突き合わせて挨拶し、肩を並べて一緒に歩き、尾を振り、仲間と一緒にいられて 本当に嬉しいという顔をするのだ。 群れの第1世代の1頭がピューマに殺されたことがある。そのとき、群れの行動は激変した。 その事件が起こるまで、彼らは毎日、草地で追いかけっこやおもちゃの取り合いといった遊び をしていた。ところが、その事件が起こってから6週間、まったく遊びが観察されなくなったの だ。彼らは魂が抜けてしまったかのようだった。普段は至るところで連帯感が表現されている が、この間、オオカミたちは仲間から離れてなわばりのあちこちに散らばり、他のメンバー との交流をできるだけ避けていた。そして、襲撃の起こった場所をしばしば訪れ、黙って地面 の匂いを嗅いでいた。いつもは元気いっぱいの遠吠えも、陰鬱で悲しみに沈んでいた。しか も、1頭1頭単独で遠吠えするのだ。私たちの目には、彼らが群れの仲間を偲び、喪に服して いるように見えた。 いる。結果としてゾウの家族は崩壊し、幼いゾウは必要不可欠な社会的絆を奪われる。する と、草を食べる場所や移動のルートといった群れに伝わる知識も失われる。密漁が盛んに 行われている地域では、群れを失い性質の荒くなった離れゾウ(特に未熟な雄)が始末に 負えなくなっている。他の野生生物を襲う、ゾウ同士で攻撃し合う、村に侵入して暴れ回る、 作物を荒らす・・・・。時には人の命が奪われることすらある。ゾウを研究する生物学者に よれば、これはゾウ文化の完全なる崩壊だという。 オオカミには、ゾウほど深刻な被害を引き起こすことは不可能だ。しかし、先見性の欠如した 私たち人間が、オオカミの群れの社会的構造と蓄積されてきた知識を崩壊させると、生き残っ たオオカミは無軌道な、正常では考えられない行動を取るようになる。人間によって世界を 大きく変化させられてしまったオオカミは、もうはやオオカミらしい行動ができなくなってしまう のだ。そして私たちは、自分たちが創り出した問題の責任をオオカミになすりつける。 私たちが歩を進め、オオカミと共存していくためには、オオカミの扱い方に、私たちが正確に 理解していることを反映させなければならない。オオカミは孤独な生き物ではないし、オオカミ の群れは知らないもの同士が何となく寄り集まった烏合の衆でもない。オオカミは仲間を大切 に思っていて、大人になっても一緒によく遊ぶ。また、みんなで協力して子育てをし、傷ついた 仲間の面倒を見る。群れのメンバーを失えば、オオカミたちは苦しみ、その死を悼む。実際に その証拠もある。私たちがオオカミを見るとき、私たちは1つの氏族・・・大きな家族、それぞれ の住まう土地、歴史、知識、そして文化までを含む・・・を見ているということを忘れてはなら ない。 はない。この地域は20年も経たないうちに、まったくオオカミのいない土地から、世界で最も オオカミ密度の高い場所の1つへと変貌したのだから、絶好の研究場所と言えた。当初から 生物学者も、この捕食動物の復活が他の動物相に何らかの影響を与えるだろうとは予測し ていたが、場所によっては、予想よりはるかに深いレベルにまで変化が達していた。 例えば、以前はワピチによる影響が甚大だった小川の土手沿いの土地で、ヤナギやポプラ が復活し始めた。ひづめに踏み荒らされて崩れかけていた土手にも、野の花が咲き誇るよう になった。花は昆虫を養い、昆虫は密生したヤナギの木に巣をかけたり小鳥の餌になる。 木の下の水は、日陰になって冷たく澄む。水生昆虫にとってはずっと住みやすい環境だ。 また、お気に入りの食料と巣材が再び出現したおかげで、ビーバーの活動が盛んになり、 広々とした湿地帯がつくりだされた。その湿地帯を目指してカエルやハクチョウ、カナダヅル もやってくるようになった。 オオカミが生態系の中にどのように組み入れられ、山火事のような他の大きな力と関わり ながらどのようにして栄養段階カスケードを生み出すか、科学者たちの研究はまだ始まった ばかりだ。上記のような深い変化が、オオカミの復活した土地すべてで起こるわけではない。 だが、詳しい研究が進み、生物学者がさまざまな点をつないで線にしようと努力している場所 では、連鎖の道をたどっていくとオオカミへと行き着いた。ニジマスがカゲロウの幼虫をがぶり と食べるとき、はるかかなたでは食物連鎖の頂点に立つ捕食動物と大型の被捕食動物が ダンスを踊るように地上で駆け引きをしている・・・・この2つの現象は、一見まったく無関係な 出来事のように思えるが、実は深く複雑に絡まり合っている。「自然は一体」などといった 抽象的な意味で言っているのではない。計量可能な事実なのだ。 |

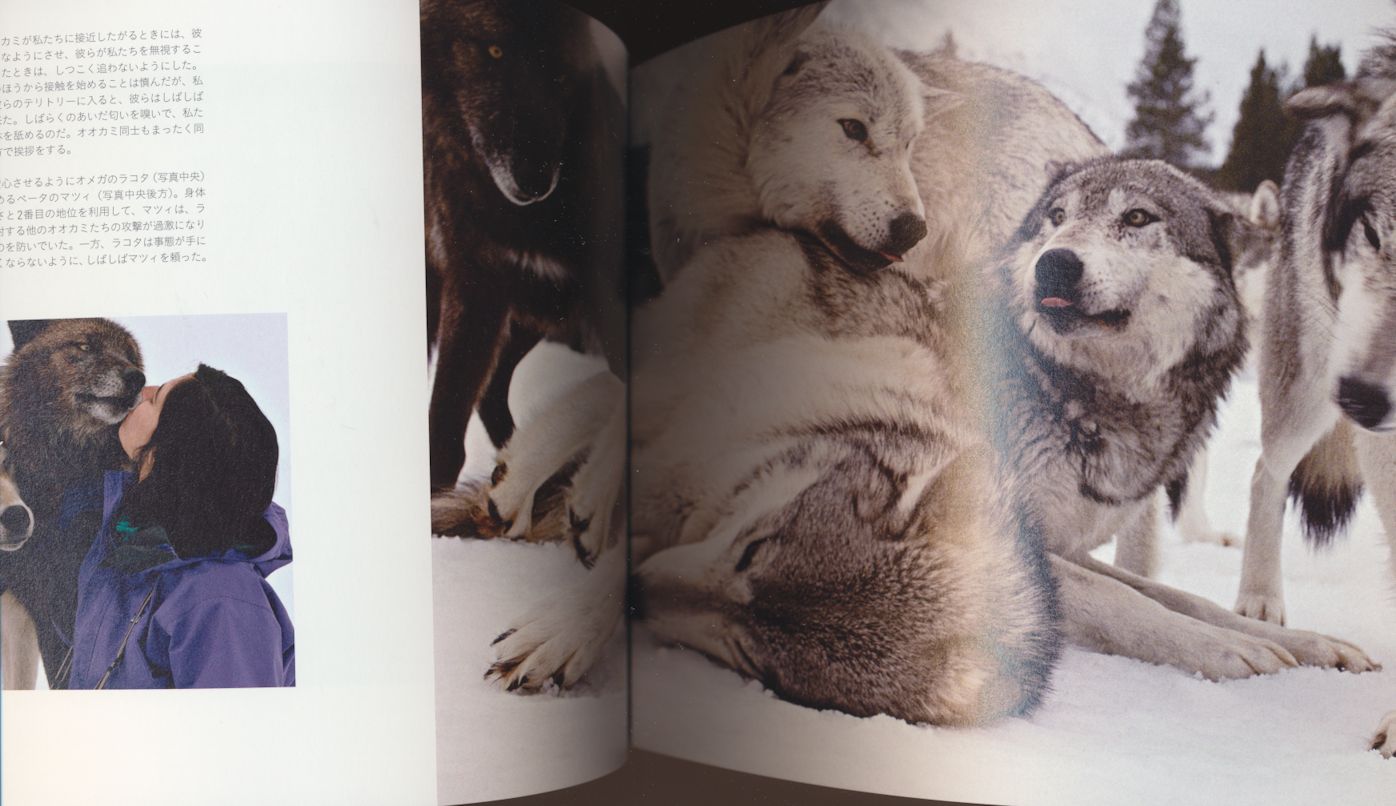

![]()

2016年5月8日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した記事です。  (大きな画像) 森を、そして結果的に、そこに生きるものたちの調和あふれる世界を創ってきたオオカミ。 しかし彼らオオカミの存在は、人間にとって自らの獰猛性を葬り去るための身代わりでしかありませんでした。 世界各地の先住民もオオカミも、西欧人にとって自身の「真の姿を映す鏡」だったが故に、そして自身のおぞましい 姿を見せつけてくるが故に、この鏡を叩き壊さなければいけないものだったのかも知れません。 オオカミは森の、そしてそこに生きるものたちに必要不可欠な存在だけでなく、私たち自身は何者かと問う存在 なのだと思います。 ☆☆☆ 2年前に上の文章をサイトに書きましたが、今でもその想いはあまり変化しておりません。 オオカミ自身が、人間の持つ残虐性を敏感に感じ取っているからこそ、逆に人間を恐れているのかも知れません。 熊や大型犬が人間を襲ったことが時々ニュースに出ますが、オオカミが人間を襲うことなど、それらに比べると 限りなく低いのです。 また、丹沢の山中で星を見ていたとき、鹿の足音がすぐ近くに聞こえておりましたが、増えすぎた鹿のため山が 死にかけています。 生態系をあるべき姿に戻すという意味に限らず、人間自身が「何者か」と、オオカミを通して問われている 気がします。 写真(他のサイトより引用)は「ロミオと呼ばれたオオカミ」、アラスカ・ジュノー町の多くの人々に愛された野生の オオカミは、「町の人々の嘆き悲しむ姿が見たい」という理由で2人のハンターに殺されます。 誰しもが持っている残虐性、ヴェイユは「純粋に愛することは、へだたりへの同意である」と言いますが、 「へだたり」の重さに耐え切れないところから、残虐性は生まれてくるのかもしれません。 |

|

|

2013年8月23日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した写真です。  本日8月23日の夜明け(6時14分)です。 夜明けが雲で覆われていたり、雨のときは投稿しませんのでご了承ください。 神奈川県でも地域によって異なると思いますが、厚木ではここ3週間ほど雨は殆ど降っていません。 夜明けの写真を撮る時間帯は、ベランダの植物の水やりも行っていますが、近所の畑の作物は 完全に参っています。 厚木には「阿夫利(あふり)神社」がある大山(1252m)があるのですが、川崎・宮前区の土橋という 地域には大山詣でとともに「雨乞い」の儀式が伝えられてきました。 「オオカミの護符」小倉美恵子著によると、日照りが続いた時は、朝早く若い衆が片道40キロもある 大山までの道をリレー方式で行き、大山山頂の滝から「お水」をいただき、昼過ぎには土橋に戻って 雨乞いをしたと書かれています。 リレー方式とは言え、昔の人の健脚には驚かせられます。 土橋にも息づいていた「オオカミ信仰」は埼玉の奥秩父や奥武蔵が源なのですが、若い頃に山に 夢中になっていた私は奥秩父や奥武蔵の山々が好きでした。標高はそれほど高くはないのですが、 周りの自然と自分が一体となっているという不思議な感覚をもたらしてくれたからです。 100年以上前、この山奥では「オオカミの遠吠え」がいたるところで聞かれていたことでしょう。映像 で見聞きする「オオカミの遠吠え」を聞くと、昔の人が何故オオカミを神と崇めていたのか分かるよう な気がします。いつかこの耳でオオカミの遠吠えを聞けたらと思います。 ☆☆☆☆ |

|

|

2014年4月13日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿したものです。  APOD: 2014 April 2 - Mars Red and Spica Blue (大きな画像) 火星が地球に最接近(写真はNASAより引用) 明日4月14日に火星が地球に再接近(マイナス1等級に輝く)しますが、お月様とも接近した姿が見られます。 写真は、3月末にスウェーデンで撮影された火星と「おとめ座」の1等星・スピカで、オークの木のすき間から 赤と青の対比する輝き(「はくちょう座」のアルビレオを思い起こさせます)が見えています。 アイヌの方は、スピカを狼(おおかみ)星という意味の「ホルケウノチウ」と呼んでいますが、日本語での語源 は大神(おおかみ)で、山の神として山岳信仰とも結びついてきました。 「かしこき神(貴神)にしてあらわざをこのむ」と日本書紀に記述されているようですが、ヨーロッパやイエロー ストーン国立公園で成功したように日本の森に狼を放すこと、それに対して異論や不安(恐怖)はあるかと 思います。 ただ私は、かつて日本の森を守っていた狼、彼らの遠吠えをこの日本で聞いてみたいと思います。 100年以上前に絶滅したと言われる日本狼、何処かで生き抜いていて欲しいと願っています。 |

2014年6月19日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した写真です。  (大きな画像) 種を植えて4年目で咲いた合歓の木(ネムノキ)の花 前に住んでいた近くの山にあった合歓の木、その優雅な木に魅せられ、その種を集めていました。 こちらに引っ越し、そしてしばらくしてこの種を鉢に植えましたが、それは丁度4年前のことです。 合歓の木は葉に特徴があるのですが、咲く花も優雅さを湛えています。 山にあった合歓の木は、いつの間にか枯れていましたが、10年前この木の下で拾った種が、違う場所で新た生命を咲かせる。 子孫という形あるものだけでなく、「受け継ぐ」という神秘も感じさせられます。 ☆☆☆☆ そして、まだ寒さの厳しい夜、 彼が鼻面を星に向け、 長々とオオカミのように遠吠えをするとき、 声を上げているのは彼の祖先たちだ。 彼を通じて、もう死んで塵となってしまった祖先たちが、 鼻面を星に向け、何世紀もの時を超えて遠吠えしているのだ。 ジャック・ロンドン 「オオカミたちの隠された生活」ジム&ジェイミー・ダッチャー著 より引用 ☆☆☆☆ |