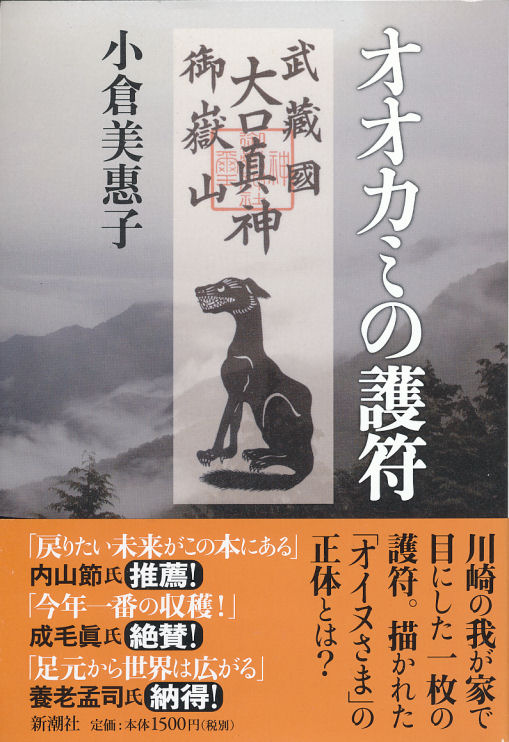

「オオカミの護符」 小倉美恵子・著 新潮社

TOP of SASALA PRODUCTION, INC 映画「オオカミの護符」などの情報

![]()

![]() オオカミ(狼)の肖像を参照されたし。

オオカミ(狼)の肖像を参照されたし。

![]()

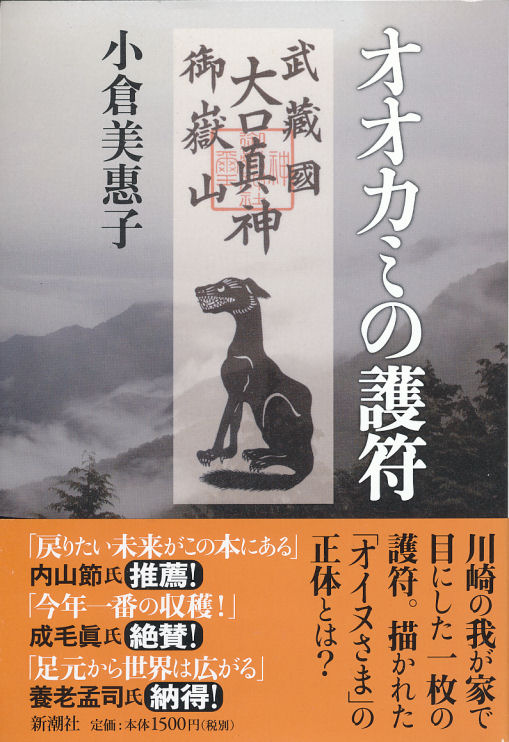

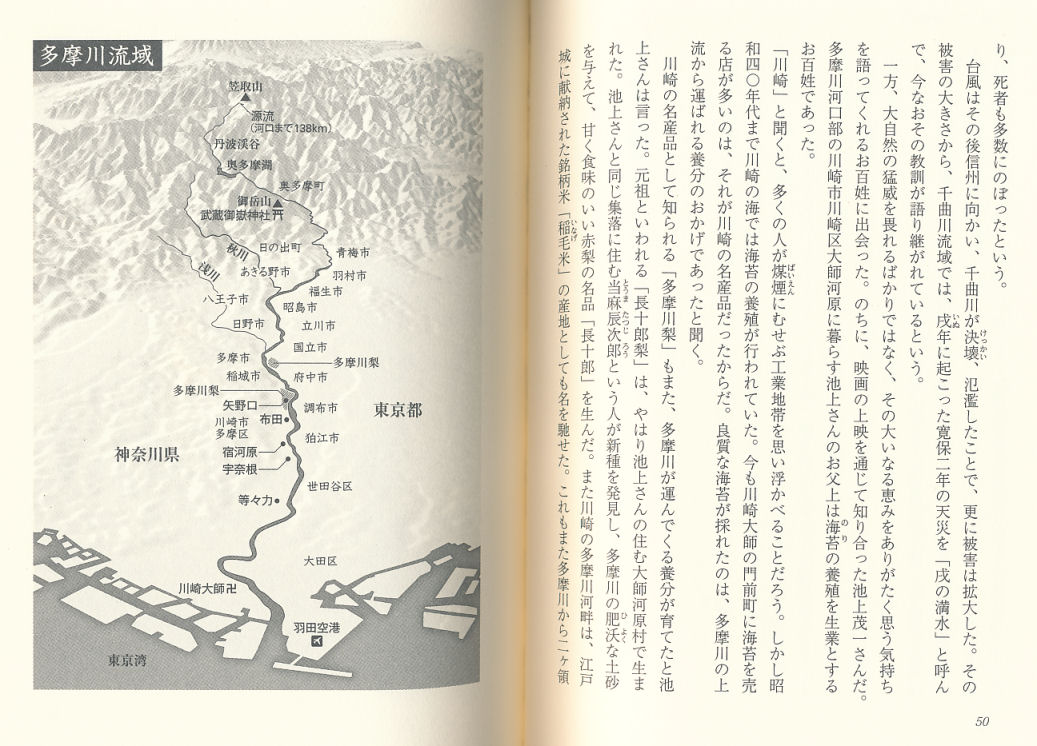

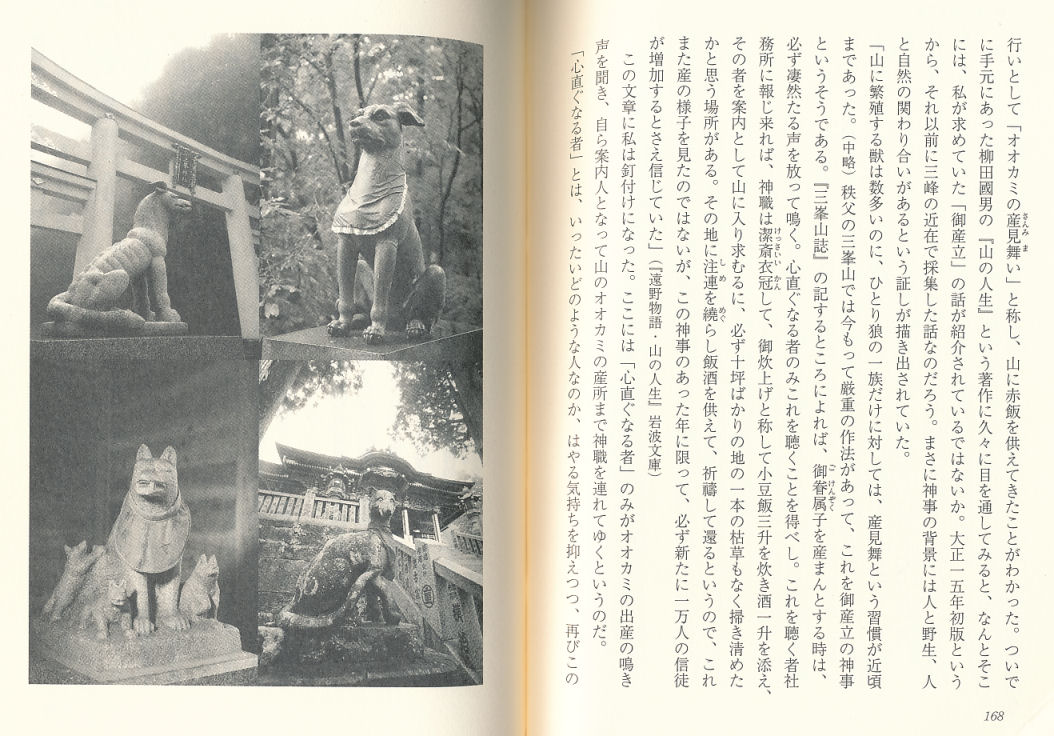

西本教授によれば、群馬、栃木、埼玉、長野、東京、神奈川、山梨と広域にまたがり、山が深い 関東山地は、近代を迎えるまでニホンオオカミが数多く棲息していたとのことだ。関東平野を取り 囲むように、遺跡からもニホンオオカミの骨がたくさん出土するのだそうで、御嶽の御師さんから 教えられたとおり、武蔵の山々にはオオカミが生きていたのだ。 西本教授の話で特に興味深く感じたのは、オオカミは護符になる以前から信仰の対象であった 可能性が高いということだった。紙でできた護符は、文字が庶民に浸透するようになって生まれ たものと思われるが、縄文時代には実際にニホンオオカミの牙や手足の骨など身体の一部を お守りとして身につける風習があったという。『オオカミの護符』は突然現われたのではなく、古代 からのオオカミへの信仰がその背景にある。 「ニホンオオカミ絶滅から100年」というタイミングで行われたこの企画は、博物館のある山梨県 笛吹市御坂町の民家で、新たにオオカミの頭骨が発見されたことがきっかけになっている。山梨 もまた、奥多摩、秩父に連なる大山塊の世界にあり、この機に企画展に出会えたのは、関東の 山々に棲んだオオカミのご加護にすら思えた。私はこの企画の責任者である学芸員の植月学さ んを訪ねた。 ここで、さまざまな種類の「オオカミの護符」が存在することを知った。なんと「オオカミの護符」を 発行する神社は武蔵御嶽神社のみならず、関東甲信から中部地方にかけての山地に多く重な る。オオカミの頭骨を所蔵する家も多い。博物館が作成した資料冊子には、“オオカミ信仰”を 伝える神社やオオカミの頭骨を所蔵する分布が地図上にわかりやすく示されていた。 「オオカミの護符」を発行するオオカミ信仰の神社は奥多摩・秩父を中心とし、特に秩父には密集 している。このオオカミ神社の分布とニホンオオカミの棲息域は一致する。そして各神社から発行 される「オオカミの護符」は、バラエティーに富み、個性的であった。 あるものは二頭のオオカミが向き合って座り、またあるものは黒いブチ柄の大きな身体に愛嬌の ある顔が描かれている。さらには手刷りと思われるような素朴なお札もあり、それぞれに異なる デザインで、味わい深いものであることが私を感激させた。それは「オオカミ信仰」が、上からの 統一的な力によって流布したものではなく、それぞれの地域の暮らしから生まれ、浸透していった ことを物語っているように思われた。 「オイヌさま」とか「お犬さま」と呼ばれている獣は、ニホンオオカミであることがわかったのだが、 なぜ庶民は表記はともかく「犬」と呼び習わしているのだろうか。たしかに犬とオオカミは種が近 く、山中で交尾することもあり、「ヤマイヌ」と曖昧に呼ばれてもいる。その違いを外見から見分け るのは難しいようだが、栃原さんは「土地の人はオオカミって言わないよね。お犬さまって呼ぶん だいね」と、「オオカミ」という言い方をすることに対して慎重だった。 栃原さんの呼び方に触れ、「お犬」に「さま」をつける言葉には、親しみがこめられ、「オオカミ」と いう響きには置き換えられない温もりが感じられるように思われた。私たちはオオカミそのもの というより、オオカミを大切な存在として敬うお百姓の世界を深く掘り下げたくてここまでやって 来た。しかし、こうなってくると、オオカミという獣が持つ神秘性に強く引き寄せられてしまいそうに なる。 そこで立ち返る場を得たのが、栃原さんの「土地の人はお犬さまって呼ぶんだいね」という一言 だった。これはアメリカに長く住んだ友人の話だが、「西欧では間違っても犬とオオカミを混同す るような呼び方はしない」と断言した。それはおそらく牧畜文化の中で、家畜や人を襲うオオカミ は人間の敵で、人を助ける犬は仲間だという意識からくるものなのだろう。そう考えるとペットと しての犬でもなく、野生を物語るオオカミでもない柔らかな呼び名は、武蔵風土が生み出したと も言えるかもしれない。 さらに、この呼び方を巡って、再びモンゴルのフフバートルさんの言葉を思い出した。モンゴル人 は遊牧を営んでおり、大切な家畜をオオカミに襲われることも少なくない。しかしながらモンゴル 人はオオカミを敵と考えず神と崇めている。しかも自らを蒼き狼の末裔といい、オオカミに対する 尊敬の念は絶大だ。大切な家畜を殺されてはたまらないのではないか・・・・と想像するのだが、 どうやらそうした被害を被ってもなおオオカミのその賢さに神々しいものを感じるのだという。 また実際に弱った家畜を捕食してくれるありがたい面もあるとのことだった。 オオカミが群れをなして生き抜く知恵は、遊牧民の暮らしにも生かされているのだそうで、この上 なく大切な獣だというのだ。モンゴルでもオオカミのことは直接的に呼ぶのではなく、「天の犬」な どと呼ぶ。これまた理由は明快だった。モンゴルでは畏れ多いものや偉大なものを直接の名で 呼ぶことを慎む風習があるのだ。オブラートに包むようにやわらかな言い回しをすることで対象 への畏れや敬いを表すのだそうだ。日本のお百姓や庶民が、オオカミを「お犬さま」と呼び習わし てきた背景にもつながりそうな話だった。  猪狩(いのかり)神社のオオカミ こまちの通り道 -オオカミ像を求めて より写真引用 千嶋章市さんは、「お札だけでなく神社のお犬さまもすげぇんだぃな」と、参道の狛犬にまつわる 不思議な実話を語り出した。それは、狛犬が猪狩神社にやってきた昭和8年のこと、狛犬は、隣 の両神村(当時)をさらに越えた小野鹿町(当時)から運ばれてきた。今のように舗装された道は なく、古池の人々が大八車に乗せ、山道を少しずつ進んだ。途中で日が暮れ、宿を借りた家で 「不思議」は起こった。 狛犬を縁側に置いて休んでいると、狛犬を取り囲んでいる何かの気配がしたそうだ。人々は恐ろ しくて見ることはできなかったが、そのうちにオオカミが遠吠えを始めたという。山から本物のオオ カミが下りてきていたのだ。朝になって恐るおそる狛犬を見に行くと、その周りにはオオカミの足 跡がたくさん残されていたという。「あまりに石像の出来栄えが素晴らしいので、オオカミが喜んで 出てきたのだ」と、幼い千嶋さんは聞かされてきた。昭和5(1930)年生まれの千嶋さんは、このと きのことを鮮明に覚えており、近隣の人々も皆この話を信じたというが、今はもう知る人が少なく なってきたことがとても寂しいようだ。 確かに猪狩神社の狛犬は、写実的でリアルな迫力に満ち、神社の雰囲気とあいまって、厳かな 霊気すら感じられる。千嶋さんは、何度も「ウソでないよ。本当の話だよ」と繰り返した。「それ、 信じます」と言うと、あごけない表情を浮かべ、嬉しそうに微笑んだ。「信じますとも」。なにせ、祖母 が語る不思議な寝物語に背中を押されてこの旅に出た私ですから・・・・。 |

![]()

|

|

2016年5月8日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した記事です。  (大きな画像) 森を、そして結果的に、そこに生きるものたちの調和あふれる世界を創ってきたオオカミ。 しかし彼らオオカミの存在は、人間にとって自らの獰猛性を葬り去るための身代わりでしかありませんでした。 世界各地の先住民もオオカミも、西欧人にとって自身の「真の姿を映す鏡」だったが故に、そして自身のおぞましい 姿を見せつけてくるが故に、この鏡を叩き壊さなければいけないものだったのかも知れません。 オオカミは森の、そしてそこに生きるものたちに必要不可欠な存在だけでなく、私たち自身は何者かと問う存在 なのだと思います。 ☆☆☆ 2年前に上の文章をサイトに書きましたが、今でもその想いはあまり変化しておりません。 オオカミ自身が、人間の持つ残虐性を敏感に感じ取っているからこそ、逆に人間を恐れているのかも知れません。 熊や大型犬が人間を襲ったことが時々ニュースに出ますが、オオカミが人間を襲うことなど、それらに比べると 限りなく低いのです。 また、丹沢の山中で星を見ていたとき、鹿の足音がすぐ近くに聞こえておりましたが、増えすぎた鹿のため山が 死にかけています。 生態系をあるべき姿に戻すという意味に限らず、人間自身が「何者か」と、オオカミを通して問われている 気がします。 写真(他のサイトより引用)は「ロミオと呼ばれたオオカミ」、アラスカ・ジュノー町の多くの人々に愛された野生の オオカミは、「町の人々の嘆き悲しむ姿が見たい」という理由で2人のハンターに殺されます。 誰しもが持っている残虐性、ヴェイユは「純粋に愛することは、へだたりへの同意である」と言いますが、 「へだたり」の重さに耐え切れないところから、残虐性は生まれてくるのかもしれません。 |

2013年8月23日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した写真です。  本日8月23日の夜明け(6時14分)です。 夜明けが雲で覆われていたり、雨のときは投稿しませんのでご了承ください。 神奈川県でも地域によって異なると思いますが、厚木ではここ3週間ほど雨は殆ど降っていません。 夜明けの写真を撮る時間帯は、ベランダの植物の水やりも行っていますが、近所の畑の作物は 完全に参っています。 厚木には「阿夫利(あふり)神社」がある大山(1252m)があるのですが、川崎・宮前区の土橋という 地域には大山詣でとともに「雨乞い」の儀式が伝えられてきました。 「オオカミの護符」小倉美恵子著によると、日照りが続いた時は、朝早く若い衆が片道40キロもある 大山までの道をリレー方式で行き、大山山頂の滝から「お水」をいただき、昼過ぎには土橋に戻って 雨乞いをしたと書かれています。 リレー方式とは言え、昔の人の健脚には驚かせられます。 土橋にも息づいていた「オオカミ信仰」は埼玉の奥秩父や奥武蔵が源なのですが、若い頃に山に 夢中になっていた私は奥秩父や奥武蔵の山々が好きでした。標高はそれほど高くはないのですが、 周りの自然と自分が一体となっているという不思議な感覚をもたらしてくれたからです。 100年以上前、この山奥では「オオカミの遠吠え」がいたるところで聞かれていたことでしょう。映像 で見聞きする「オオカミの遠吠え」を聞くと、昔の人が何故オオカミを神と崇めていたのか分かるよう な気がします。いつかこの耳でオオカミの遠吠えを聞けたらと思います。 ☆☆☆☆ |

|

|

2014年4月13日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿したものです。  APOD: 2014 April 2 - Mars Red and Spica Blue (大きな画像) 火星が地球に最接近(写真はNASAより引用) 明日4月14日に火星が地球に再接近(マイナス1等級に輝く)しますが、お月様とも接近した姿が見られます。 写真は、3月末にスウェーデンで撮影された火星と「おとめ座」の1等星・スピカで、オークの木のすき間から 赤と青の対比する輝き(「はくちょう座」のアルビレオを思い起こさせます)が見えています。 アイヌの方は、スピカを狼(おおかみ)星という意味の「ホルケウノチウ」と呼んでいますが、日本語での語源 は大神(おおかみ)で、山の神として山岳信仰とも結びついてきました。 「かしこき神(貴神)にしてあらわざをこのむ」と日本書紀に記述されているようですが、ヨーロッパやイエロー ストーン国立公園で成功したように日本の森に狼を放すこと、それに対して異論や不安(恐怖)はあるかと 思います。 ただ私は、かつて日本の森を守っていた狼、彼らの遠吠えをこの日本で聞いてみたいと思います。 100年以上前に絶滅したと言われる日本狼、何処かで生き抜いていて欲しいと願っています。 |

2014年6月19日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した写真です。  (大きな画像) 種を植えて4年目で咲いた合歓の木(ネムノキ)の花 前に住んでいた近くの山にあった合歓の木、その優雅な木に魅せられ、その種を集めていました。 こちらに引っ越し、そしてしばらくしてこの種を鉢に植えましたが、それは丁度4年前のことです。 合歓の木は葉に特徴があるのですが、咲く花も優雅さを湛えています。 山にあった合歓の木は、いつの間にか枯れていましたが、10年前この木の下で拾った種が、違う場所で新た生命を咲かせる。 子孫という形あるものだけでなく、「受け継ぐ」という神秘も感じさせられます。 ☆☆☆☆ そして、まだ寒さの厳しい夜、 彼が鼻面を星に向け、 長々とオオカミのように遠吠えをするとき、 声を上げているのは彼の祖先たちだ。 彼を通じて、もう死んで塵となってしまった祖先たちが、 鼻面を星に向け、何世紀もの時を超えて遠吠えしているのだ。 ジャック・ロンドン 「オオカミたちの隠された生活」ジム&ジェイミー・ダッチャー著 より引用 ☆☆☆☆ |