![]() 「沖縄文化論 忘れられた日本」

「沖縄文化論 忘れられた日本」

岡本太郎著 中公文庫 より引用

|

かけて旅し、その受けた想いを綴った文献である。生命が放つ眩しいほどの輝きとは 何だろう? そんな根源的な問いを抱きつづけてきた岡本太郎が投げかける痛烈な 非難は、日本舞踊、歌舞伎、神道、仏教など形式化・形骸化されたものに向けられ、 日々の生活の中で息づいている沖縄の宗教や踊りのそれと比較されている。真剣に 命と向き合い、そして芸術と向き合ってきた岡本太郎でしか書けない名著であり、その 言葉は50年経った今でも斬新であり、根源的な問いかけを私たちに投げかける。 (K.K)

|

![]()

|

今日まで脈々と伝える沖縄の民俗。その根源に秘められた悲しくも美しい島民の魂 を、画家の眼と詩人の直感で見事に把えた、毎日出版文化賞受賞の名著。

|

|

『日本残酷物語』に、柳田国男氏の「山の人生」の一節が収録されている。美濃のある 炭焼きの話である。「女房はとっくに死んで、あとには十三になる男の子が一人あった。 そこへどうした事情であったか、おなじ年位の小娘をもらってきて、山の炭焼き小屋で いっしょに育てていた。なんとしても炭は売れず、なんど里へ降りても、いつも一合の米 も手に入らなかった。最後の日も空手でもどってきて、飢えきっている小さな者の顔を見 るのがつらさに、すっと小屋の奥へはいって昼寝をしてしまった。眼がさめて見ると、小屋 の口いっぱいに夕日がさしていた。秋の末のことであったという。二人の子どもがその日 当たりのところにしゃがんで、しきりになにかしているので、傍へいって見たら一生懸命に 仕事に使う大きな斧を磨いていた。阿爺(おとう)、これでわしたちを殺してくれといったそ うである。そうして入り口の枕木を枕にして、二人ながら仰向けに寝たそうである。それ を見るとくらくらしとして、前後の考えもなく二人の首を打ち落としてしまった。それでじぶ んは死ぬことができなくてやがて捕えられて牢に入れられた。この親爺がもう六十近く なってから、特赦を受けて世の中へ出てきたのである。そうしてそれからどうなったか、 すぐにまたわからなくなってしまった。」

私はかつてない衝撃をうけた。---人間生命の、ぎりぎりの美しさ。それは一見惨めの 極みだが、透明な生命の流れだ。いかなる自然よりもはるかに逞しく、新鮮に、自然であ る。かつて人間が悠久に生きつぎ、生きながらえてきた、その一こまであり、またそのす べてを戦慄的に象徴している。ヒューマニズムとか道徳なんていう、絹靴下のようなきめ ですくえる次元ではない。現代モラルはこれを暗い、マイナスの面でしか理解することが できない。だがこの残酷である美しさ、強さ、そして無邪気さ。よそは知らない。しかしこう いう根源的な人間生命が久しい間、そして今日まで、日本とその周辺を支えてきた。沖縄 物語を展開する前に、こんな山奥の炭焼きの話をひいたのは、まさにこの島の生活、その 基底にこそ、そのような生命の感動が生きつづけているからだ。痛切な生命のやさしさ--- 私の今度の旅行の、これが何より深い印象であった。だがそれは滞在期間をとおし、この 風土にふれるにしたがって、次第に感じとったことである。いまは何の用意もなく、この、 私にとって新しい天地に入って行く。

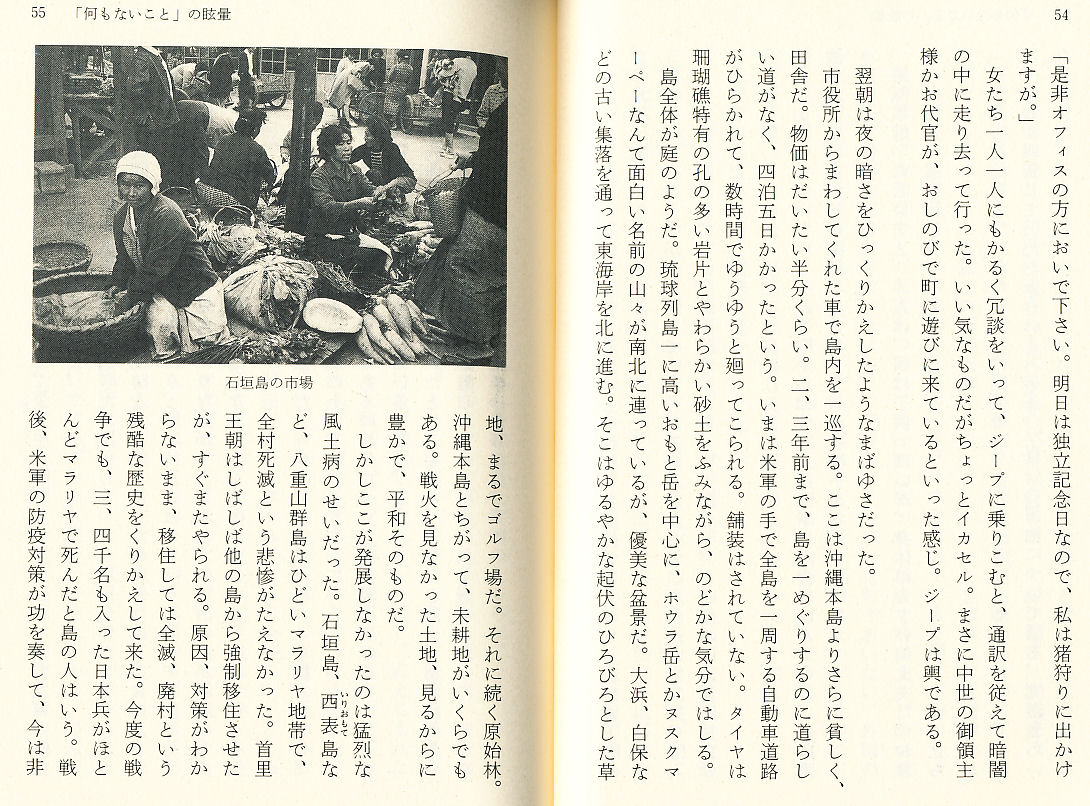

あるのに、われながら、いぶかった。なんにもないということ、それが逆に厳粛な実体と なって私をうちつづけるのだ。ここでもまた私は、なんにもないということに圧倒される。 それは静かで、幅のふとい歓喜であった。あの潔癖、純粋さ。−−−神体もなければ偶像 も、イコノグラフィーもない。そんな死臭をみじんも感じさせない清潔感。神はこのようにな んにもない場所におりて来て、透明な空気の中で人間と向かいあうのだ。のろはそのとき 神と人間のメディアムであり、また同時に人間意志の強力なチャンピオンである。神は シャーマンの超自然的な吸引力によってぐ顕現する。そして一たん儀式がはじまるとこの 環境は、なんにもない故にこそ、最も厳粛に神聖にひきしまる。日本の古代も神の場所 はやはりここのように、清潔に、なんにもなかったのではないか。おそらくわれわれの祖先 の信仰、その日常を支えていた感動、絶対感はこれと同質だった。でなければこんな、な んのひっかかりようもない御嶽が、このようにピンと肉体的に迫ってくるはずがない。こち ら側に、何か触発されるものがあるからだ。日本人の血の中、伝統の中に、このなんに もない浄らかさに対する共感が生きているのだ。この御嶽に来て、ハッと不意をつかれ たようなそれに気づく。そしてそれは言いようのない激しさをもったノスタルジアである。 (中略) はじめは清らかに単純だ。美しくしずまった森。神託によって定められた聖域が氏族生活 の中心だ。その秘めた場所に、ひそかに超自然のエネルギーがおりてくる。それにつなが り、受けとめることをぬきにして、彼らの生活の原動力を考えることはできない。そびえたっ た一本の木。それは神がえらんだ道。神の側からの媒体である。この神聖なかけ橋に対 して、人間は石を置いた。それは見えない存在へ呼びかける人間の意思の集中点、手が かりである。自然木と自然石、それが神と人間の交流の初源的な回路なのだ。この素朴 な段階でこそ、神と人間は相互に最も異質でありながら、また緊密だった。人間は神を 徹底的に畏れ、信じた。やがて形式主義がはじまる。ただの石ころから四角い切石の体裁 に。神と人間の通いあう清冽な流れの中に、人間の匂いが、一種の夾雑物としてまじわり はじめるのだ。それは自己増殖する。

|

|

その圧巻は久高島ののろだった。久高のろは島の最高の司祭である。白髪の、もうかなりの 年齢だろうが、処女のまま年を重ねたのではないかと思うような、清らかな気品。優雅な女らし さ。初々しい色気さえ感じさせる。のろにすっかり魅せられた岡本太郎は、この島の宗教にもう 溶け込んでいたのではないか。のろの息子さんに案内されて、島の最高の聖所「大御嶽(おお うたき)」に向った。細い踏みつけ道。バサバサとクバの葉が落ちている。林に近づくと、のろの 息子は、急に寡黙になった。祭りの時は男子禁制。ふだんも男はあまり近づかないのだという。 タブーの、聖なる場所に近づいて行くのだということが、その敬虔な、少し固くなった態度から 伝わってくる。「ここです。」といって示されたのが、林の中のちょっとした空地のように見える、 何でもない広場だった。ここでの衝撃的な感動、神秘の体験が、この『沖縄文化論』一冊を生 んだのだ。岡本太郎をふるえあがらせた、南東の浄らかな生命感、その核はなにもない、森 でさえも、石でさえもない。この無条件の聖地、御嶽だった。確信はそれから沖縄を歩きまわっ ているうちに、彼の中にどんどんnどんどんふくらんで行き、清冽にみたし、そのことを日本人に つきつけずにはいられなくなった。これこそ、オレたち自身なんだぞ、日本そのものなんだぞ、 と。(中略) だがこの本は思いがけないほど多くの人の共感を得た。川端康成氏は「あの本は いいですねえ。沖縄に行きたくなった」と、しみじみうらやましそうな顔をされたし、三島由紀夫 は「『沖縄文化論』になぜ読売文学賞をやらないんだ。僕が審査員なら絶対あれを推すな。 内容といい、文章といい、あれこそ文学だ」と憤りをこめて絶賛していた。それは一般の評価で もあったのだろう。やがて毎日出版文化賞が贈られた。縄文と沖縄は岡本太郎の根源的な 自己発見だった。いや、自己確認だったと言うべきだろう。今日、顔のない日本人とか、えた いの知れない人々だと言われ、国際的に冷ややかな眼で見られている。岡本太郎という、 超一流の国際人であり、また純日本人であった芸術家が、その直感でつかみ取ったものは、 そのまま、世界の知性に対して、これが日本なのだと指し示せる原資であった。いまこそ日本 人自身が、そういう眼でこの沖縄文化論を読み直してほしいと思う。現代人の押しやってしまっ た日本、忘れられた日本を取りもどすために。

|

|

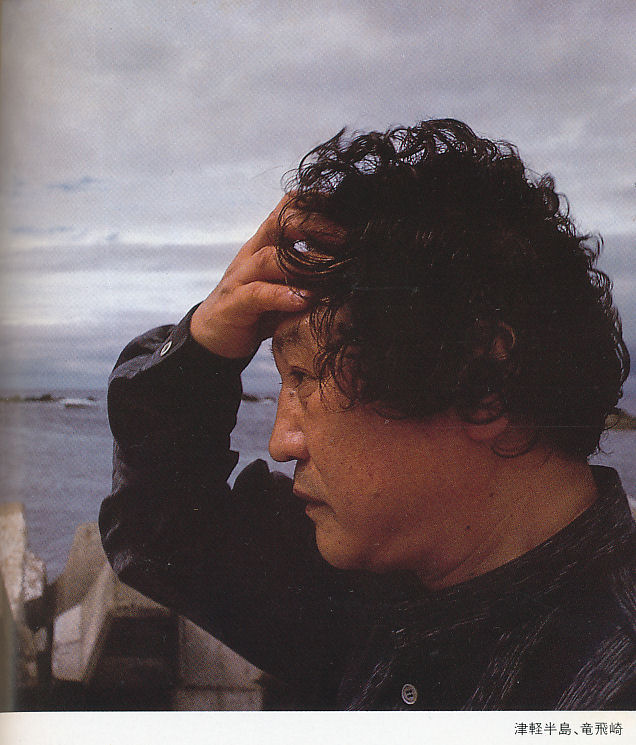

太陽の申し子 岡本太郎 1

太陽の申し子 岡本太郎 2

太陽の申し子 岡本太郎 3

太陽の申し子 岡本太郎 4

太陽の申し子 岡本太郎 5

太陽の申し子 岡本太郎 6

|

「新版 日本の深層」縄文・蝦夷文化を探る 梅原猛 著より引用

すでに存在しているものであるが、やはりそれは誰かによって見い出されるものである。日本 の仏像の美を見い出したのは、フェノロサや岡倉天心であったし、木喰(もくじき)や円空(え んくう)の仏像や民芸の美を見い出したのは柳宗悦なのである。縄文土器もそれまで、数多く の人が見ていたはずであるが、それが美であり、芸術であるとはっきり宣言するのには、や はり岡本太郎氏の前衛芸術によって養われた審美眼を待たねばならなかった。おそらく田中 さんなどの昭和20年代における縄文土器の発掘者にも、岡本太郎氏の影響があるにちがい ないのである。 縄文土器は、科学的に明らかになり、芸術的にもその美をみとめられたといえる。しかし、そ れによって縄文土器が理解されたとはいえないのである。 ヴォリンガーの言葉によれば、ひとつの文化にはひとつの芸術意志が支配しているという。彼 は世界の文化の芸術意志を二つに分けた。抽象と感情移入。西ヨーロッパは感情移入的な 表現の意志を、そしてエジプトや小アジアは抽象的な表現の意志をもつと、彼は考えた。 いま、もし縄文土器の代表を中期の諏訪地方の土器にとり、それを弥生式土器と比べると、 そこに明らかに表現意志のちがいがある。弥生式土器の場合、それははなはだ機能に忠実 である。瓶(かめ)なら瓶、壺なら壺がどのようにあるべきか、どのような瓶や壺が、もっとも 使用に便利であるか。そういう機能性によって、弥生式土器はつくられている。そして弥生式 土器には文様はほとんどない。わずかに、あるいは口のあたりに、あるいは首のあたりに、 少しだけ線が刻まれているだけである。それを貫く表現意思は、機能性の意志であり、単純 化への意志である。この弥生式土器のかたわらに縄文式土器、特に中期の諏訪地方の土器 を置いてみると、それがまったくちがった精神に貫かれていることがよくわかる。 それはどういうふうに使われたかはよくわからないが、その形はふつうの意味の機能を大き く離れている。むしろ縄文土器の形は機能に抵抗し、機能を否定するかのようにすら見える。 そこに支配しているのは、機能性への意志ではなくして、呪術性への意志であり、そのあまり にも強烈な呪術性は、過剰な形となり、複雑な文様となり、土器の外に溢れんばかりなので ある。 |

|

2012年3月12日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した記事です。 |

|

2012年2月18日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した記事です。 |

![]()

Forgetful? Distracted? Foggy? How to keep your brain young | The Independent