キルケゴール著作集 第18巻 久山康・訳 白水社 「野の百合・空の鳥」

セーレン・オービエ・キェルケゴール(1813年5月5日 - 1855年11月11日)

本書、キルケゴール著作集 第18巻 白水社 「野の百合・空の鳥」 久山康・訳 より以下、抜粋引用。 いるような言葉で、どんな幼児にも理解される言葉、すなわち、「汝為(な)すべし」という言葉を、汝が理解しうるように なり、また理解しようと欲するようになることから始めなければならない。汝はこの言葉を、幼児が理解するとおりに 理解しなければならない。幼児は決して理由を問わない。幼児は理由を問うことを許されていないし、また幼児には その必要もないのである。・・・しかもこのことは互いに相応じている。すなわち、幼児は理由を問うことを許されていな そのために、理由を問う必要もないのである。幼児にとっては、為すべしという一事で十分なのである。実際、あらゆる 理由を一緒にしてみても、幼児にとっては為すべしというほどの理由には達しないであろう。しかも幼児は、「私には できない」とは決して言わない。できないと言うことは幼児には許されてもいないし、またそう言うことは偽りでもある。 ・・・このことは互いに相応じている。すなわち、「私にはできない」と言うことが、幼児に許されていないというそのこと のために、できないということはまた真実ではなくて、できるということが真実として明らかとなるのである。もし人は それ以外になりようがないなら、できないということは不可能である。しかし幼児は決して遁辞(とんじ)や弁解を探し 求めはしない。むしろ幼児は恐ろしいほどの真実さをもって、いかなる遁辞も弁解も存在しないことを理解しており、 この「汝為すべし」という言葉から身を隠しうる隠れ場は、天にも地にも家の内にも外の庭にも存在しないことを理解 しているのである。しかしもしこのような隠れ場の全然存在しないことが、一目瞭然(りょうぜん)であるならば、逃げ道 も遁辞もこれまた全然存在しないのである。そしてもし恐ろしいほどの真実さをもって、逃げ道も遁辞も全然存在しない ことが明らかとなるならば、・・・実際そうなるならば、もちろんそれを探し求めはしない。そして自己の為すべきことが 為されるのである。 あるいはもっと正しくいうならば、鳥は固く信じている。すべてのことが適当な時に起ることを。・・・そのためには鳥は 待っているのである。しかもその時と時刻を知ることは、自己の分ではないことを鳥は知っている。・・・そのために鳥は 沈黙しているのである。きっとすべてのことは適当な時に起るであろうと鳥は言う。いや、そうではない。鳥はそう言わ ないで黙っている。しかしその沈黙が雄弁なのである。鳥のこの沈黙は、鳥がそれを信じていることを告げている。 実際、鳥はそれを信じていればこそ、黙って待っているのである。こうしてその瞬間が訪れるならば、沈黙せる鳥は、 これがその瞬間であることを理解し、これを利用して羞(はじ)らうことが決してないのである。百合もまた同様である。 百合は黙って待っている。「いつ春が来るのか」と百合は性急に問いはしない。・・・なぜなら、百合はそれが適当な時に 来ることを知っているし、またたとえ百合が季節を定めえたとしても、それは百合自身にとってなんの役にも立たぬこと を知っているからである。百合はまた言わない、「いったい、いつになったら雨が降るのであろうか」とか、あるいは、 「いったい、いつになったら天気になるのであろうか」と。あるいは「今はもう嫌というほど長く雨が降った」とか、あるい は「もう暑さはたくさんだ」と。百合は前もって、今年の夏はどうなるであろうか、長いか、短いか、あるいはどんなに 乾燥するか、また湿潤であるか、と問いはしない。否、百合は沈黙して待っている。このように百合は単純である。 しかし百合は決して欺かれはしない。・・・欺かれるのは小賢(こざか)しいもののみであって、単純なものではない。 単純なものは欺きもしなければ、欺かれもしない。こうのようにしてやがてその瞬間が訪れる。そしてやがてその瞬間 が訪れるならば、沈黙せる百合は、今ここにその瞬間が訪れていることを理解して、それを利用するのである。ああ、 汝ら深慮ある単純の教師たちよ、いったい人が語る場合でも、「その瞬間」に出あいうるであろうか。人は語ることに よってただの二、三語を語っただけでさえ、その瞬間を失うのである。ただ沈黙の中にのみ瞬間は存在する。それゆえ、 人間は瞬間がいつそこにあるかを正しく理解して、それをまた正しく利用するということがほとんどできないのである。 百合は沈黙している。汚れを知らぬ幼児が自己を偽る術を全然持っていないように、百合も自己を偽ることができない。 ・・・(実際、自己を偽ることは要求されてもいない。そして百合が自己を偽りえないことは百合にとって幸いである。という のは自己を偽る技術はまことに高価(たか)くつくからである。)・・・百合は色を変えて、自己の悩んでいることを洩(もら) さないわけにはゆかず、それに対してはいかんともしえない。しかし百合は沈黙している。百合は自己の悩んでいることを 隠すためには、まっすぐに立っていたいと思うであろう。しかるに百合にはそうする力もないし、自分自身を思いのままに することもできない。そこで百合の頭はたれ下がっている。かたわらを通り過ぎる人は、(もし多大の同情を寄せて、百合 に眼を止めたならば!)それがどういうわけであるかを理解する。(それは実際きわめて明瞭に語っているのである。)しか し百合は沈黙している。百合の場合はそうである。しかるに人間の苦悩が百合の苦悩にくらべて非常に恐ろしく見えるの は、いったい何によるのであろうか。百合が語りえないということによるのではあるまいか。もし百合が語りあえたなら、 しかもまた百合が(ああ、人間と同様に!)沈黙する技術を学ばなかったら、その時に百合の苦悩もまた恐ろしいものに なるのではあるまいか。しかるに百合は沈黙している。百合にとって苦悩は苦悩であって、それ以上でもそれ以下でも ない。しかし苦悩が苦悩より以上のものでも以下のものでもないというそのときこそ、苦悩は最もよく単独化され、また 単鈍化される。しかもそれによって最小限にまで軽減されるのである。苦悩は実際存在しているのであるから、より小さく なることはできない。しかし反対に苦悩はそれが在るがままに止まっていないなら、無限大に大きくなりうるのである。 なぜなら苦悩がその在るがままの姿を少しも変えないなら、従って在るがままの決められたものにすぎないなら、その 場合にはたとえそれが最大の苦悩であっても、最小限に食い止められた苦悩なのである。ところがその苦悩が、本来 どれだけの大きいものであるか決められままであるなら、苦悩はしだいに大きくなってゆくのである。すなわち、無規定性 は、苦悩を無際限に大きくしてゆく、そして苦悩のこの無規定性は、語りうるという人間の不確実な優越点から発している のである。それに反して苦悩の規定性(それが在るより以上でも以下でもないという規定性)は、これまた人間が沈黙し うることによってのみ、獲得されるのである。しかも沈黙することは汝は百合と鳥より学ぶことができるのである。 べければなり。汝ら神と富とに兼ね事うること能わず。」神とこの世に、善と悪とに兼ね仕えることはできない。こうして 二つの力、神とこの世、善と悪が存在しているのである。そして人間がただ一人の主にしか仕ええないという理由は、 おそらく二つの力が、たとえ一方が無際限に強い力であるとしても、互いに生死を賭けた闘争の中にあるためであろう。 こうして人間であるという理由によって直面しているこの巨大な危険、(百合や鳥は無邪気さを意味するかれらの絶対 服従によって、その危険のかたわらを通り過ぎているのである。なぜなら、かれらのまわりでは、神とこの世との、そして また善と悪との争いは存在しないのであるから)・・・「人間」がこの二つの巨大な力のただ中に置かれていて、しかもその 選択は自己に委ねられているというこの巨大な危険、この巨大な危険は、人は愛するかそれとも憎むかしなければなら ず、愛さぬことは憎むことを意味することになるという危険なのである。なぜなら、この二つの力は烈しい敵対関係にある ので、一方にただ少し傾いても、他の側からは絶対的な離反と見られるからである。もし人間が自己の直面しているこの 巨大な危険を忘れ去るならば、(そして十分留意すべきことであるが、次のような性質の一つの危険、すなわち、この 恐るべき危険を忘れ去ろうと試みるのは、真にそれを脱するための正しい方法ではないという危険が存在している、) もし人間がこの巨大な危険に直面していることを忘れ去るならば、すなわち、かれが危険の中にはいないと考え、「存在 するのは安全であって危険ではない」と言うならば、そのときには福音の語るところは、かれにとって馬鹿馬鹿しい誇張 と思われるに違いない。ああ、しかしそうした考えの起こるのは、かれがそのとき危険の中に呑み込まれ、自己を失って いて、そのために神がかれに注ぎ給うている愛について理解ももたず、神が愛すればこそ、理解服従を要求し給うのだ ということを考えず、また悪の力とその狡智(こうち)と、そしてかれ自身の弱さについて理解をもたぬためである。そして 人間は生来、あまりにも愚昧(ぐまい)であるので、福音を理解することもできないし、また理解しようとも欲しないので ある。「あれか、これか」の決断について福音の語るところは、かれにとって真実ならぬ誇張と思われる。なぜなら、危険 がきわめて大きいので絶対服従が必要であること、また絶対服従の要求が愛に基づいてなされうるということ、・・・その ことを人間は考えることができないからである。 そして百合と鳥とは人間の教師が往々にして陥るような困却には、決して陥らない。人間の教師はかれの教えようと 思っていることを、書物にしるされたものとして、あるいはその蔵書の中に収められているものとしてもっていて、結局 自己のもとにもっているのではなく、他の場所にもっているのである。しかるに百合と鳥とが歓びを教えているそのところ には、いつも歓びが存在している。・・・歓びはむろん百合と鳥との中に宿っているのである。夜が白み、鳥が朝早くその 日の歓びに目ざめるときに、なんという歓びがあることであろう。またたとえ感じは違っているとしても、日が傾き、鳥が 嬉々としてその塒(ねぐら)に急ぐときに、なんという歓びがあることであろう。そして永い夏の日にはなんという歓びが あることであろう。鳥が、(単に喜べる働き人のように、働きながらうたうのみではなくて、その主要な仕事を歌うことで ある鳥が、)喜んでその歌をうたい始めるとき、なんという歓びがあることであろう。そして隣の鳥もまた歌い出し、次には 向こう隣に棲んでいる鳥が歌い始め、やがて合唱が起こるとき、なんという新しい歓びがあることであろう。なんという 歓びがあることであろう。そして最後には海原のような歌声となり、森や谷や天や地に響き渡り、ついにその海原のよう な歌声の中で声をあげている鳥が、いまやあまりの嬉しさに翔けまわるにいたるとき、なんという歓びがあることで あろう。こうして鳥の全生活を通して、到るところで到る時に、鳥は自己の娯(たの)しみの対象を何か(あるいはもっと 正確に言うならば、十分に)見つけているのである。鳥はどんな瞬間でも空費はしない。鳥は娯しまなかった瞬間は、 みな無駄使いされたものと考えるであろう。・・・霜が降りて、百合に生気を与え、涼しくなって憩(いこい)につくとき、 なんという歓びがあることであろう。百合が浴(ゆあみ)したあとで、最初の日射しに快く身を乾すとき、なんという歓びが あることであろう。そして永い夏の日の喜びはどうであろう。ああ、ぜひかれらを眺めてみよ。百合を眺め、鳥を眺めて みよ。そして次にかれらをいっしょに眺めてみよ。鳥が百合のもとに身を隠して、そこに巣を作り、娯しみに戯れたり、 冗談を言ったりして、得も言われぬほど気安気(きやすげ)に、そこに巣を作っているとき、なんという歓びがあることで あろう。鳥が高い木の枝から、あるいはもっと上の大空の雲から、幸福そうに巣を、そしてまた百合を見入り、百合も 微笑みながら鳥の方に眼をあげるとき、なんという歓びに溢れていることであろう。あるいは百合や鳥をそんなに喜ば せているものは、量見(りようけん)の小さな理解の仕方では、取るに足らぬものであるから、その歓びはさらに小さな ものであろうか。そうではない。これこそ、この量見の小さな理解こそ、誤解であり、しかも、ああ、最も痛ましく悲しい 誤解である。なぜなら、百合や鳥をそんなに喜ばせているものが、取るにも足らぬものであることこそ、かれら自身が 歓びであり、歓びそのものであることを証しているからである。 が思い煩いをもっているのと同様である。すべての被造物は、自己の意に反して服従しているはかなさのために、溜息 を吐いているのではあるまいか。すべてのものは実際はかなさに服従している。星がそれがいかに堅固に大空に座を 占めていようとも、実際最も堅固に座を占めている星でさえ、結局落下によってその位置を変える。そして今まで位置を 変えなかった星でさえ、いつかは深淵に陥って位置を変えるであろう。そしてこの全世界は、その中に存在するすべての ものとともに、いつかは他の世界と取り替えられねばならないであろう。ちょうど人が衣服を脱いでそれを取り替えるよう に。全世界は誠にはかなさの餌食(えじき)である。そして百合はすぐさま炉に投げいれられるという運命を免れた時で さえも、あれやこれやの苦しい目にあったすえに、萎(しお)れなければならないであろう。そして鳥は長生きすることの 許されている時でさえ、あれやこれやの苦しい目にあったすえに、愛する者と別れて、死ななければならないであろう。 ああ、いっさいははかない。それがなんであろうとも、すべてのものはいつかははかなさの餌食となるであろう。はかなさ、 はかなさ、それは溜息である。・・・なぜなら、はかなさの中には溜息を表わすものが、すなわち、不自由、拘束、幽閉が 潜んでいるのであるから。そして溜息の内容は、誠にはかなさ、はかなさである。 しかもなお百合と鳥とは絶対的に喜んでいる。そしてここで汝は福音が、百合と鳥から歓びを学ぶべきだと告げるとき、 それがいかに真実であるかをはっきりと知るのである。このように無限に深い思い煩いを担いながら、しかもなお絶対的 に喜んでいて、歓びがそのものである者にも優って立派な教師を、汝はとうてい望むことはできないのである。 いったい、百合と鳥とはいかにしてそれをなすのであろうか。奇蹟のようにさえみえること、すなわち、深い思い煩いの 中にありながら絶対的に喜ぶということを、いかにしてなすのであろうか。そんなに恐ろしい「明日」が待っているのに、 存在しているということ、すなわち、今日絶対的に喜んでいるということ、・・・それがかれらはいかにしてなすのであろう か。百合と鳥とはきわめて素朴にまた単純に振舞う。(百合や鳥はいつもそうするのである。)そして実際この「明日」を、 あたかもそこに存在しないかのように、思い煩いもなく手に入れるのである。使徒ペテロの言葉があるが、それを百合と 鳥とは心に銘じているのである。そしてかれらは在るがままの単純さで、それを全く文字どおりに受取っているので ある。・・・ああ、そしてかれらがそれを全く文字どおりに受取るというそのことが、かれらを救うのである。 キルケゴール著作集 第18巻 白水社 「野の百合・空の鳥」 第一部 久山康・訳 Yuri.pdf へのリンク(39Mb) 2017年9月19日、記す |

「生きることと愛すること」W・エヴァレット著 菅沼りょ・訳 講談社現代新書 (1978年刊)より抜粋引用。 みな、おのおのの人生を、その直線の上を行ったり来たりしながら生きている。神を愛することにより、その人は中心へと 向かい、必然的に、神とすべての人間に近づく。つまり、もし隣人を愛そうと思うならば、その唯一の方法は、自分の直線 の上を中心にむかって進むことである。しかし、そうすることにより、たんにその隣人のみならず、神にも近づくことになる のである。 この考えは、テイヤール・ド・シャルダンの思想の根本にあるものである。 「収斂(しゅうれん)性の構造をもつ宇宙のなかにおいて、ひとつの要素がほかの隣接する要素に近づくための唯一の 方法は、その円錐(えんすい)形を縮めることにある。つまり、自分を含む世界の層全体を、その頂点へと引き寄せること によってである。このような状況においては、いかなる人も神に近づかずして他人を愛することはできず、その逆もしかり。 このことは私たちもよく知っている。しかし、あまり知られていないのは、神、あるじは隣人を愛すれば、かならず地上に おいて精神の統合が促進されるのだということである。なぜなら、私たちを互いに近づけ、同時にまた神へと高めてくれる ものは、この統合の促進なのだから。したがって、私たちは愛するからこそ、そしてもっと愛するために、この世のあらゆる 苦闘、不安、熱望、愛情を喜んで分かちあうのである。それらが向上と統合の原理を含んでいるかぎり。」 デンマークの実存主義哲学者キェルケゴールも同じ点を強調している。 「精神的な愛は、ほかのすべての愛の表現の根底に、そしてなかになければならない。・・・(真の)愛の目的はその愛の 対象を神へと導くことにある。他人を愛するということは、その人が神を愛するのを助けることなのである。そして、他人に 愛されるということは、神を愛するよう助けてもらうことなのである。愛している人を神に導く助けにならないような愛は、 愛するという人間の概念にとどまるのである。 (中略) 「神の存在を感じる」ということは、次の例によって説明できるかもしれない。子供が、家にひとりで留守番をしているのと、 隣の部屋で母親が編み物をしていることを知りながら、自分の部屋でひとりでいるのとはまったく違う。そのとき、母のこと を意識して考えているわけではない。しかし、もし彼女が呼んで、はさみはどこか、と尋ねたとしても子供は驚かないだろう。 無意識のうちに、母がそこにいたことを知っていたからである。神の存在もそれに似ている。事実、神はいつでも、どこに でもいる。しかし、特別なばあいをのぞいて、自然や他人や私たち自身の内における神の存在が、私たちの意識のレベル にまでのぼってくることはない。 ほとんどの人は、主として自分の魂の外面的な部分において生きる傾向がある。私たちはみな、もっと祈りと自己反省に 時間をさき、私たち自身の内において、もっと神と親密に交わるようにしたいものである。時間がなくても、いつでも私たち の心の聖堂にはいり、神に会うことはできる。たとえば、中央線や山の手線の満員電車のなかでも・・・。 神はどこにおられるのか。事物の奥深くにおられる。神は「万物の中枢」なのである。 |

![]()

2015年11月22日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した記事です。  数年前に、ある人に出会った。彼女は看護師さんで入院している患者さんの死期が不思議なことに見えると話していた。 彼女の言葉を確信したのはあることだったのだが、このような千里眼とでもいう能力は世界の先住民やカトリック (ピオ神父などが有名)にも見られる。 アイヌでは故・青木愛子さんは知られているが、沖縄・奄美のユタは殆どが女性で、ある日突然にその兆候が現れる。 日本以外のシャーマンは男性が多く、修行を経てからのに比べると沖縄・奄美のユタは世界的にも珍しいのかも知れない。 詳しくは知らないが、日本の東北地方のイタコ(元々は先天的もしくは後天的に目が見えないか、弱視の女性の職業)や、 瞽女(ごぜ)もそうだった。 盲目の旅芸人「瞽女」、彼女たちを幸いもたらす聖なる来訪者・威力のある宗教者として昔の人々は迎え入れた。 キェルケゴールは、「真理の証人とは、その一生涯、内なる戦い、恐れ、おののき、誘惑、魂の苦悩、霊的苦痛を深く 味わい尽くした人のことである。真理の証人とは、殉教者のことである」と言った。 これに似た苦悩はイヌイット(カナダ北部の先住民)、ブラジルの先住民のシャーマン(パブロ・アマリンゴはNHKでも 特集された)、チベットのある賢者や他の宗教・芸術家にも見出すことが出来ると思う。 しかしそれとは異なる側面を持つ力もあると思う。 エクソシスト(悪魔を追い出して正常な状態に戻す賜物をもった神父) 悪魔や悪魔祓いというと、中世のキリスト教が行なった残酷な魔女裁判を思い浮かべ嫌悪するだろうし、悪魔など 過去の迷信と思っている人も多いだろう。 ただ皆さんも知っているアッシジの聖フランシスコや、前述したピオ神父は魔女裁判とは本質的に異なるもの(悪魔) に苦しめられていた。 現代のバチカンではエクソシストになるには非常に高い徳性と経験が求められ、先ずその症状が精神性の疾患で ないことを踏まえたうえで行なわれているが、ある特殊な賜物が与えられていない限り出来ないことだと思う。 ハワイ先住民や南米大陸・アマゾン先住民のシャーマンの中には、そのような異なる側面の力を使う者がいることが 書かれているが、それは世界各地・日本でも見出せるのだろう。 ヒッグス粒子、これを神の粒子と呼ぶ人もいるが、それは物理学の次元での真理であり、神の領域とは異なるものだと思う。 宇宙創成から、現在にまで膨張を続ける宇宙、その力は完全に物理学の法則で説明(現代では不可能であっても)し得る ものを未来の人類は見出すと思う。 ただ、それは力そのものでしかなく、その力とどのように接触するかの姿勢は別の話であると感じる。 真実の話か比喩かわからないが、ブッダは川の水面を歩く行者を見て、その修行に何の意味があるのかを問い 嘆いている。 聖書も「わたしに預言をする力があり、あらゆる奥義とあらゆる知識とに通じていても、また、山を移すほどの強い信仰 があっても、もし愛がなければ、わたしは無に等しい」(コリント人への第一の手紙)とある。 存在を慈しむことと、存在を否定することの境界。 そこには物理学の真理とは異なる次元と境界、ヴェイユの言葉を借りると「重力と恩寵」の恩寵(おんちょう、神の恵み・ 慈しみ)が、私たちと神なる領域の唯一の接点であり跳躍であるのかも知れない。 私にはそれが肌を通して浸透はしていないし、冒頭の彼女のような賜物も有していない。 ただ難しいかも知れないが、方向性だけは見失いたくない。 写真は、惑星状星雲・NGC6543です。 |

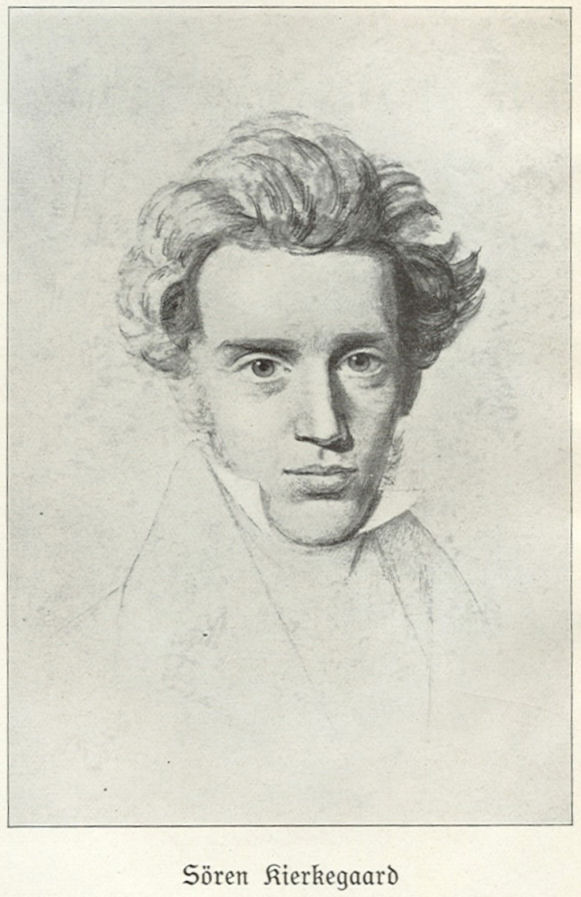

![]() 「死に至る病 (まんがで読破)」キェルケゴール・作

「死に至る病 (まんがで読破)」キェルケゴール・作

バラエティアートワークス より引用

|

死に至る病―それは絶望 絶望とは、人間の精神のみが患う病気である。ときは19世紀のヨーロッパ。社会や個人への不安 を抱え、自己疎外に陥った人々の魂の救済、精神の教化と覚醒のため、哲学者キェルケゴールの 探求が始まる―――。 21世紀、今も私たちをとらえて離さない「死に至る病」を現代の支店から綴ったオリジナルストーリー と絡めて漫画化。

|

![]()

ウィル バッキンガム (著), 小須田 健 (翻訳) 三省堂 より抜粋引用 される。だから、選択がどのようにおこなわれるかが、日々の生活にとって決定的に重要だ。ヘーゲルと 同じくキルケゴールは、道徳的決断を快楽に求める(自己満足的な)選択と倫理的選択のあいだでの選択 とみなした。だがこの選択は、当人の生きる時代と歴史的・環境的条件に決定されるとヘーゲルが考えた のにたいして、キルケゴールの考えでは、道徳的選択とはあくまでも絶対的に自由で主体的なものだ。私 たちの判断を決定するのは意志のみだとキルケゴールは言う。だが、選択のまったくの自由は、幸福の 根拠であるどころか、不安なしし恐れの感情を惹起する。 キルケゴールは「不安の概念」のなかでこうした感情を解明する。一例として、キルケゴールは、絶壁か 高いビルの上に立っている男の例を挙げる。この男が縁の向こうに眼をやったなら、2種類の異なった 恐怖を感じるだろう。ひとつは、落下への恐れ、もうひとつは、縁の向こうへ身を投げだしてしまいたいと いう衝動によってもたらされる恐れだ。二つめの恐れないし不安は、飛びおりるかいなかの選択は絶対的 に自分の自由だと気づいたことから生じる。 そしてこの恐れが、当人の感じる眩暈と同じくらいに足元をふらつかせるのだ。キルケゴールに言わせれ ば、私たちは道徳的選択をおこなう場合にはいつでも、どれほど恐ろしい決断をなすことも自分には自由 なのだと気づいて、同じような不安を経験する。この不安をキルケゴールは「自由の眩暈」として記述し、 さらに話を進めて、これは絶望を惹きおこすものだが、どんな選択がありうるかについてのいっそう自覚 を喚起することで、私たちを揺さぶって深く考えず反応するのを防ぐ効果をもつと説く。このようにして、 私たちの自覚と個人的責任への感受性は増してゆく。 |

![]()

Forgetful? Distracted? Foggy? How to keep your brain young | The Independent