![]() 「瞽女(ごぜ) 盲目の旅芸人 安達浩写真集」

「瞽女(ごぜ) 盲目の旅芸人 安達浩写真集」

安達浩著 京都書院 より引用

|

彼女たちが生まれたのは明治から大正初期にかけてである。勿論この時代に盲学校や点字などない 時代である。男性だったら按摩などの仕事に就くことが出来たかもしれないが、女性の場合は瞽女し かなかったのではと思う。彼女たちの母親は娘が一人で生きていけるよう幼い頃から心を鬼にして接 してきたのだろう。そして6歳ごろに瞽女に送り出す。現在でいうと小学校入学の時に家族と別れて 瞽女の修行に出るのである。別れの時の彼女たち、そして母親たちの心中を想うと目頭が熱くなって しまう。最後の瞽女として有名な故小林ハルさんが「次に生まれたら虫になってもいいから眼の見え る人生を生きたい」と語っているが、この言葉の重みを理解できるのは視覚障害者の人たちだけであ ろう。しかし人びとは彼女たちを聖なる来訪者、威力ある宗教者と歓迎した。それは本書に書かれて いるように、目が見えないことは、かえって霊界に通じ、神に直結する重要な要件であり、シャーマン 的な役目も彼女たちは担ってきたのである。瞽女は昭和52年に廃絶した。この写真集はその最期の 姿を写したものであり、歴史の一面を記した貴重な文献である。 2010年9月8日 (K.K)

|

![]()

|

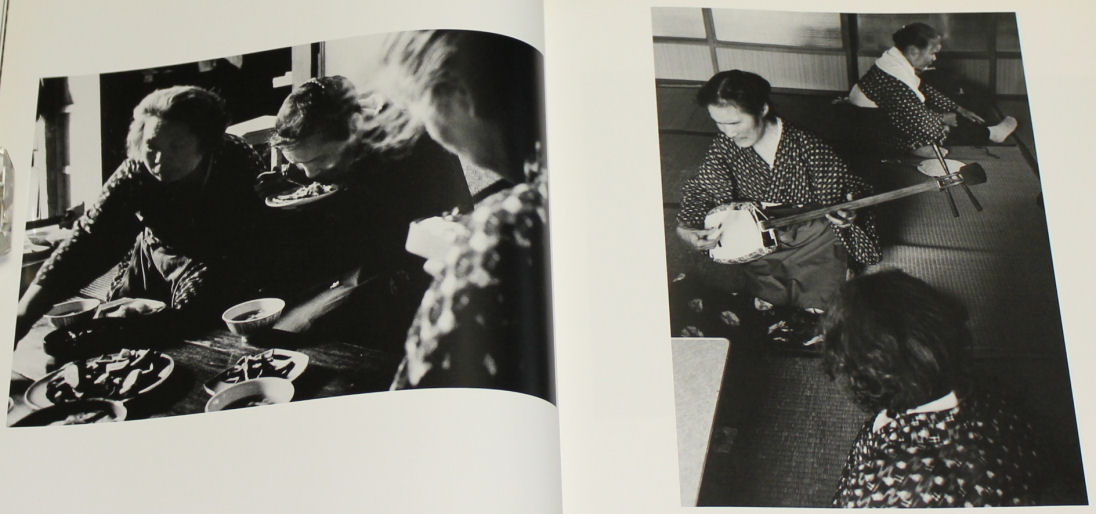

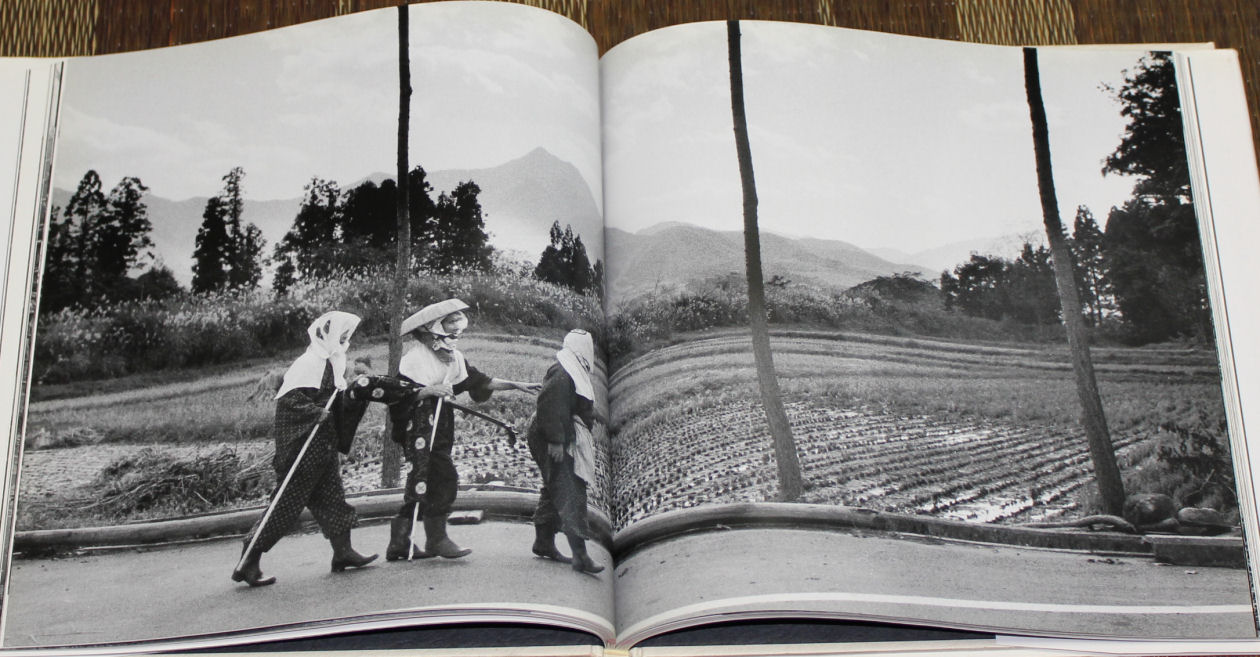

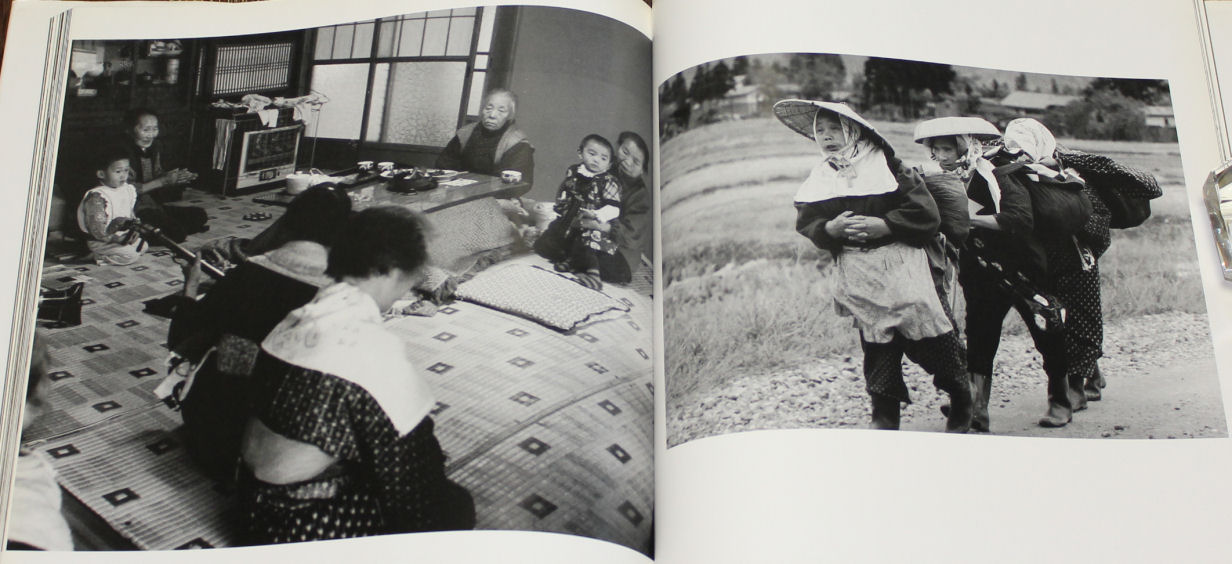

1973年5月、私は初めて瞽女さん達に逢った。新潟県長岡市、ようやく木々の緑が濃くなり 始めたのどかな峠の山道を、三味線を背負って一列になって下って行くその姿に、私はな つかしさに似た不思議な感動を覚えた。

わが国で最後まで門付けをしていた「長岡瞽女」と呼ばれた彼女たち、関谷ハナさん(明治 43年生まれ)、中静ミサヲさん(大正元年生まれ)、そして金子セキさん(大正2年生まれ)の 三人は、いつも一緒に旅をしていた。晴眼の関谷さんは「手引き」と呼ばれ、常に先頭に立 つ案内役であり、続く盲目の二人は時々その順番を交替していた。一番後ろにいる時は唄 いもせず、ただついて廻るだけ、一種の休憩時間である。

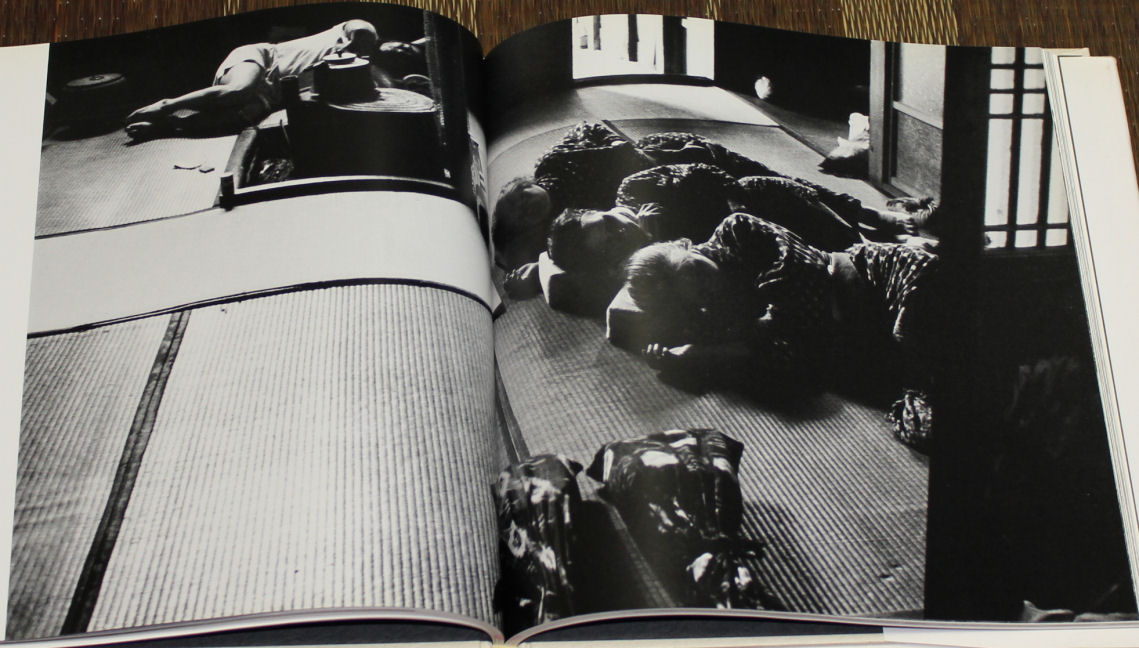

村に着くと、「瞽女宿」または「昼宿」といわれる宿に荷物を下ろして門付けに廻る。家々の 戸口に立って三味線を弾いて唄う。迎える村の人々とは、もう長いなじみである。「今年も 元気で来てくれてよかった」・・・・雪深い冬は旅をしない瞽女さんたちを、村のだれもがそう 思って歓迎し、世話をするのである。茶がふるまわれ、米やいくらかの金銭が渡され、世間 話がはずむ。その米は「百軒米」などと呼ばれ、多くの家から集めたので縁起がよいといっ て買う家もあったりする。彼女たちは、ごく自然に村の日常にとけ込んでいる。・・・・かつて、 このような“やさしい風景”が私の周りにもあったことを思い出し、それは彼女たちと初めて 逢った時の不思議な感動に重なっていった・・・・。

二度目に逢いに出かけたときのこと、近づいて行くと 「安達さん、来たのかい」 と先に声 を掛けられて驚いた。私の足音を覚えていてくれたのである。それから数年、写真を撮りに 行くのか、彼女たちに逢いに行くのか、また私の内の“自然体の心”に下りて行くために出 かけて行くのか、わからないような日が続いた。今にして思えば、それはひとつのことであ ったような気がする。ある時は瞽女宿に一緒に泊まり、昼宿で食事を共にし、戸口に立って 声をかけたりもした。私はごく自然に深い呼吸をしていた・・・・。

1976年、「また来年・・・・」といって別れたのが、瞽女さんたちとの旅の最後になった。

1992年2月 安達浩

|

|

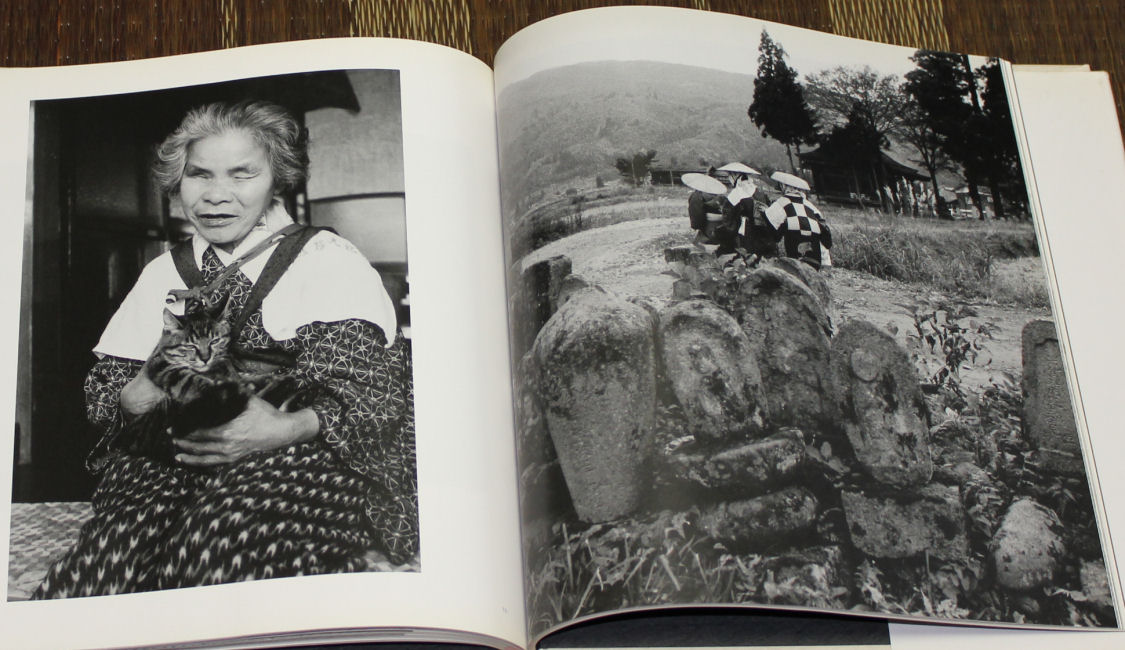

瞽女は民間信仰の対象 人びとは瞽女を娯楽の提供者として迎えたが、その一方、幸いもたらす聖なる来訪者、 威力ある宗教者と考え、その利益にあずかろうとする側面があった。表看板は唄であ るが、瞽女の来訪は縁起がよいとして、信仰の面からも歓迎するところがあった。瞽女 に対する庶民信仰は、安産や子育て、治病、あるいは養蚕・稲作・綿作などに際して見 られた。例えば、妊婦が安産のため瞽女が旅で使い古した三味線の糸を細かく切って 薬にして飲んだり、腰に結びつけてお守りにもした。病弱の子を育てるためには、瞽女 の使用した三味線袋を着物に作り替えて着せた。長患いで寝込んだ人には唄をうた い、瞽女の貰い集めた米で煮て食べさせ、速やかな回復を願った。

養蚕信仰では、関東に冬旅をすると、蚕の種紙を差し出してそれにうたってくれとせが む農民がいた。夏に訪れると蚕室へ導き、蚕棚の下でうたわせる。そんなとき、瞽女は めでたい“お棚口説”をうたうのだった。三味線糸を蚕棚や蚕籠に縛ったり、撥を棚に結 びつけて増産のまじないとする人もあった。

越後のような米どころでは、秋の稲刈りや時分や春の種まきのころ行くと、スジ(種籾) を箕の中に入れて差し出し、それにうたってくれという農民があった。瞽女はそのような とき、“宝臼”というめでたい一言文句の唄をはやすのであった。綿産地では軒下に吊 している綿の種に、関東のような麦どころでは麦の種にうたってくれと頼む農民がいた。

瞽女に期待する民間信仰は、人間の生命の誕生と安全・保護に関するものと、生産業 にかかわる動植物の孵化・発芽とその育成に関するものの二つが大きなものであった。 こうした重大な信仰面が根底にあったから、農民は瞽女を手厚くもてなしたのである。 信州の飯田瞽女にいたっては、人びとの求めに応じ、こうした場合に、祓い詞を読んだ り、祝詞を上げたり、お経を唱えたり、真言を誦して、拝み・祓い・祈願などの宗教行為 を行なっていた。まさに、芸能者瞽女が宗教者でもあったのである。

近年まで存続してきた語り芸人瞽女の生態に、神の子孫祝福を代弁する民間宗教者の 遺影を見ることができる。瞽女の年明きのヒロメの祝言は、おそらくシャマンの神婚儀礼 の遺風であろう。禁男の掟も、男を近づけね神の妻の思想から出発していると思われる。 目が見えないことは、かえって霊界に通じ、神に直結する重要な要件でなかったかと思 われる。

|

|

2012年2月24日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した記事です。 |

![]()

2015年11月22日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した記事です。  数年前に、ある人に出会った。彼女は看護師さんで入院している患者さんの死期が不思議なことに見えると話していた。 彼女の言葉を確信したのはあることだったのだが、このような千里眼とでもいう能力は世界の先住民やカトリック (ピオ神父などが有名)にも見られる。 アイヌでは故・青木愛子さんは知られているが、沖縄・奄美のユタは殆どが女性で、ある日突然にその兆候が現れる。 日本以外のシャーマンは男性が多く、修行を経てからのに比べると沖縄・奄美のユタは世界的にも珍しいのかも知れない。 詳しくは知らないが、日本の東北地方のイタコ(元々は先天的もしくは後天的に目が見えないか、弱視の女性の職業)や、 瞽女(ごぜ)もそうだった。 盲目の旅芸人「瞽女」、彼女たちを幸いもたらす聖なる来訪者・威力のある宗教者として昔の人々は迎え入れた。 キェルケゴールは、「真理の証人とは、その一生涯、内なる戦い、恐れ、おののき、誘惑、魂の苦悩、霊的苦痛を深く 味わい尽くした人のことである。真理の証人とは、殉教者のことである」と言った。 これに似た苦悩はイヌイット(カナダ北部の先住民)、ブラジルの先住民のシャーマン(パブロ・アマリンゴはNHKでも 特集された)、チベットのある賢者や他の宗教・芸術家にも見出すことが出来ると思う。 しかしそれとは異なる側面を持つ力もあると思う。 エクソシスト(悪魔を追い出して正常な状態に戻す賜物をもった神父) 悪魔や悪魔祓いというと、中世のキリスト教が行なった残酷な魔女裁判を思い浮かべ嫌悪するだろうし、悪魔など 過去の迷信と思っている人も多いだろう。 ただ皆さんも知っているアッシジの聖フランシスコや、前述したピオ神父は魔女裁判とは本質的に異なるもの(悪魔) に苦しめられていた。 現代のバチカンではエクソシストになるには非常に高い徳性と経験が求められ、先ずその症状が精神性の疾患で ないことを踏まえたうえで行なわれているが、ある特殊な賜物が与えられていない限り出来ないことだと思う。 ハワイ先住民や南米大陸・アマゾン先住民のシャーマンの中には、そのような異なる側面の力を使う者がいることが 書かれているが、それは世界各地・日本でも見出せるのだろう。 ヒッグス粒子、これを神の粒子と呼ぶ人もいるが、それは物理学の次元での真理であり、神の領域とは異なるものだと思う。 宇宙創成から、現在にまで膨張を続ける宇宙、その力は完全に物理学の法則で説明(現代では不可能であっても)し得る ものを未来の人類は見出すと思う。 ただ、それは力そのものでしかなく、その力とどのように接触するかの姿勢は別の話であると感じる。 真実の話か比喩かわからないが、ブッダは川の水面を歩く行者を見て、その修行に何の意味があるのかを問い 嘆いている。 聖書も「わたしに預言をする力があり、あらゆる奥義とあらゆる知識とに通じていても、また、山を移すほどの強い信仰 があっても、もし愛がなければ、わたしは無に等しい」(コリント人への第一の手紙)とある。 存在を慈しむことと、存在を否定することの境界。 そこには物理学の真理とは異なる次元と境界、ヴェイユの言葉を借りると「重力と恩寵」の恩寵(おんちょう、神の恵み・ 慈しみ)が、私たちと神なる領域の唯一の接点であり跳躍であるのかも知れない。 私にはそれが肌を通して浸透はしていないし、冒頭の彼女のような賜物も有していない。 ただ難しいかも知れないが、方向性だけは見失いたくない。 写真は、惑星状星雲・NGC6543です。 |