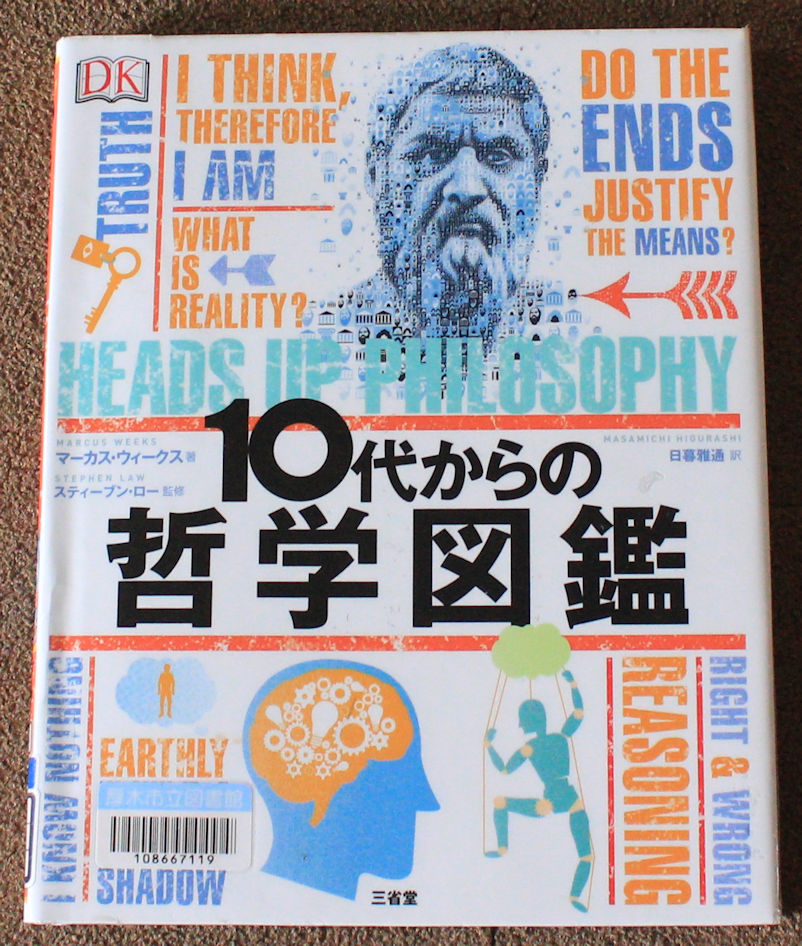

「10代からの哲学図鑑」 (大型本)

マーカス・ウィークス著 スティーブン・ロー・監修 日暮雅通・訳 三省堂

![]()

以下、本書より抜粋引用 私たちはこの世界について絶えず新しいことを見つけ出していますが、さらなる発見は、いつまでたっても尽きないように 思えます。まだ知らなければならないことは無限にあるのでしょうか。知るべきである何もかもを私たちは知ることができる のか、それとも私たちに知ることはできない物事があるのか。そう問うてきた哲学者たちもいます。 経験の限界 中世以降、科学的発見が大躍進するとともに、この世界について探りつづけていけば、やがて知るべきことのすべてを 私たちは知ることができるように思えました。ところがジョン・ロックは、著書「人間知性論」の中で、この思いあがりに異議 を唱え、私たちには知ることのできない物事もあると示しました。経験主義者のロックの考えでは、生まれたときの私たち の精神は「まっさらな石板」のようなものであり、私たちは何も知らずに生まれ、知識はすべて、五感を通じて経験から獲得 します。そして、外的世界についての情報を得るには感覚を通じるしか方法がないため、現実の中にはいつまでも私たち からは隠されている部分があるだろう、というのです。たとえば目の見えない人は、花の匂いを嗅ぎ、太陽のぬくもりを感じ、 雨音を聞くといったことはできますが、月や星を見ることはできず、したがって直接体験によるその明白な知識は得られま せん。私たちのもてる現実の知識は、私たちが直接知覚できるもの、直接知覚したものに基づいて推論できるものに限られ るのです。しかし、現実には、私たちがそのような方法で知ることができる以上のことが、もっとあるのかもしれません。 限られた能力 私たちが知ることのできるものには限界があるという考えを探求した、もう一人の哲学者は、18世紀のイマヌエル・カント です。ロックもカントも、知覚したり論理的に考えたりする私たちの能力は、すべてを包含するわけではなく、知ることのでき る限界があると認めていました。ただしカントは、私たちが感覚で経験するものは、現実に存在するものと必ずしも同じでは ないということも、明らかにします。私たちの精神がもたらすのは事物の表象であり、ビデオカメラが場面の視覚的表象を 伝えるようなもので、現実そっくりでいて現実ではないのだから、精神は現実にあるものすべてを捉えていない、と。 別々の2つの現実 カントの説明によると、私たちの前に現われる事物と、あるがままのもの、つまり「物自体」(仮想物)との間には違いがあり ます。私たちが限られた能力で経験する世界を、カントは現象の世界と呼びましたが、「物自体」の世界、つまり本体の世界 もあって、それを私たちは経験することができません。私たちが感知し、知り、理解することのできるものの総体は、私たち の能力によって限られますが、私たちが経験する以外の事物は存在しないというわけではありません。私たちが知覚する 方法をもたないだけです。私たちの知識は、現象の世界、私たちの経験できる空間と時間の世界に限られ、あるがままの 事物の本体の世界は、いつまでも知ることができないでしょう。私たちの経験できるのは、あるがままの現実ではありま せん。私たちには決して知りえない事物があり、それらの事物は文字どおり理解を超えている以上、私たちの知らないこと は何なのかさえもわからないのです。 「哲学は、まさにその限界を知るために存在すると言っていい」 イマヌエル・カント  何かが存在するのかしないのかをはっきりさせようと、思考実験を始めた哲学者もいました。自分自身の存在以外は何も 確信できないという状況を考え、そのただひとつ確実であることを出発点にして、その他のものの存在を知るために、論証 を続けていったのです。 宙に浮く人間 11世紀イスラム圏の哲学者、イブン・シーナー(別名アヴィケンナ)は、「宙に浮く人間」という画期的な思考実験を考え出し ました。目隠しをされ、何も触れない状態で宙に浮いている人間がいたとしたら、どうか。感覚からなにひとつ情報を受け 取ることがなく、自分の体にも外部世界にも、まったく気づかないはずです。それでも、その人間には、自分が存在している ことがわかります。アヴィケンナは、この場合に存在するものとは、その人間の体とはっきり区別された魂であると、示そう としたのでした。しかし同時に、自分自身の他にどんなものの存在を確信できるのだろか、という問いも生まれてきます。 それから約600年後、ルネ・デカルトも同じような思考実験をしました。もし悪魔がいて、それがデカルトのすべての感覚を 欺いているとしたらどうか、というものです。それは、疑う余地のあることをすべて退け、自分は存在しているというただひと つ確実はことをもとに、世界についえの知識を築いていくためでした。しかし、アヴィケンナもデカルトも、「魂」または「精神」 というものが存在し、それが自身の存在を知っていると示しただけでした。それが物質的世界での「体」をそなえていること は証明しませんでした。 水槽の中の脳 1980年代になると、米国の哲学者ヒラリー・パトナムが、同じような問いを提起する現代版の思考実験をしました。もし、 自分は今まで思っていたような存在ではなく、実は科学者の実験の一部であり、脳を摘出されて水槽の中で生かされている のだとしたら、どうか。脳はコンピューターに接続され、そのコンピューターからの刺激を受けているので、自分は世界のいろ いろなことを経験していると思いますが、その経験は、実際には電気的な信号にすぎないのです。どれもが現実の世界の 現実の体で経験するのと変わらなければ、それが現実ではないなどと、知りようがありません。この思考実験では、外部世界 (科学者、コンピューター、水槽の中の脳)は存在しますが、そのことを自分は知りません。知るのは、脳が受け取る幻影だけ なのです。 確信することはできない デカルトもパトナムも、私たち自身が存在していると知るための方法を確立しようとして、懐疑的アプローチをとりました。今 では多くの哲学者が、こういう思考実験で描写された状況には説得力があると考えています。悪魔も水槽の脳も、強力な イメージをもっており、そんなことはないと言うのは難しいでしょう。では、私たちが経験する世界が実在すると、どうしたら知る ことができるのか? 答えが出るまで、哲学者たちはこの問題を論じつづけるのです。  宇宙と、その中で私たちがいる場所について、哲学者たちはさまざまな理論を考え出し、推論でそれを裏づけてきました。 しかし、物理的な存在を描写する言語はあっても、それ以外のこと・・・・宗教的信念や道徳、あるいは倫理についての主張 などを議論するには、言語では不十分なこともあります。 世界を「写像」する ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインもまた、この世界について私たちが理解する力には限界があるのかどうか、確かめようと しました。私たちはこの世界を理解し、説明するため、言語によって記述します。ウィトゲンシュタインはそれを、言語によって 世界を「写像する」と言いました。世界には構造があり、私たちが世界を表現するのに使う言語にも、同じように構造があり ます。私たちは「犬」などの名称を使って、現実世界のそれぞれの構成要素にラベルづけします。これがいわば、言語を組み 立てるレンガです。そういう名称をさまざまに組み合わせ、世界、あるいは世界の写像について、さまざまな命題を生み出す ことができます。・・・・たとえば、「犬が吠えている」といったふうに。その命題が真となるか偽となるかは、世界が私たちの 写像したとおりであるかどうかによります。もし犬が吠えていれば命題は真となり、吠えていなければ偽となるのです。 言語の限界 しかし、言語になんらかの意味をもたせるには、ラベルづけする名称そのものについても、命題ができていなくてはなりま せん。ウィトゲンシュタインによると、「有意味な」言語とはそういう命題に限られます。倫理、道徳、形而上学、宗教に関する 主張は、有意味な命題ではないというのです。それらは何も「写像」していない。したがって何かを明らかに示すことができて いません。それでも、言葉にすることができない「神秘的な」事物を含め、無意味な主張にも私たちに何かを示すことは できる、とウィトゲンシュタインは考えました。 私的言語と公共的言語 後にウィトゲンシュタインは、言語についての考えを変えました。実際には言語が非常に多岐にわたる使われ方をしていて、 言語は世界についての命題だけから成るわけではないと認めたのです。そこから、言語は道具箱(ツールボックス)のような もので、すべての種類の使い方ができる、広範囲にわたる表現が入っているという、まったく違った哲学を展開していくことに なります。とはいえ、ウィトゲンシュタインの後期の哲学で最もよく知られているのは、「私的言語論」です。私的な経験、つまり 主観的な経験(痛みの感覚など)には、有意味なラベルづけができない。なぜなら、ラベルづけが正確かどうかを確かめる 方法がないから、というのです。したがって、私的言語は無意味なものとなりそうです。ウィトゲンシュタインの考えでは、私た ちの使い方から言語が意味を獲得する、「公共的言語」というものも、またあるはずです。単語や、それを使った所説は、 明確なことを意味しません。意味は、それが使われている文脈によって変わります。ウィトゲンシュタインの見解では、哲学的 問題はすべて、実際の言語の用法によって起こる、言語学的混乱の結果です。そういう問題に解答はいらない、そもそも 問題などありはしなかったということを明らかにしなくてはならない、というのが彼の考えでした。 「私の言語の限界が、私の世界の限界だ」 ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタイン |

2013年6月4日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿したものです。  ニーチェと宮沢賢治(写真は1年前に作ったレゴの蒸気機関車です) ニーチェの「神は死んだ」の言葉に象徴される虚無主義(ニヒリズム)と「超人」思想。 私はニーチェの著作に触れたことがなく正しく読み取っていないかも知れませんが、、現世から目を背けている 当時の風潮に対して、彼は果敢な挑戦状を叩きつけたのだと思います。 しかし、来世のことだけを語る宗教への断罪と虚無主義。一部において何故彼がこう考えたのか納得はするも のの、私たち一人一人は空気や水・食べ物など、地球や他の生命が養い創ったもののなかでしか生きられま せん。人間は決して単独で存在できるものではありませんし、他のものとの関係性なくしては生きられないので はないかと疑問に思ったのも事実です。 デカルトの「われ思う、ゆえにわれあり」からニーチェ、ハイデッガー。彼らの「個(人間)」だけを世界から切り 離した思索、人間中心主義が横行した西洋哲学に対して、梅原猛さんはその著「人類哲学序説」の中で鋭く 批判しています。 これらの西洋哲学者の対極にいるのが宮沢賢治や先住民と呼ばれる人なのかも知れません。西洋哲学が 人間を世界から切り離して真理に近づこうとしていたのに対し、賢治や先住民は他のものとの関係性(繋がり) を基軸に据え、賢治の場合は「銀河鉄道の夜」などの童話を通して私たち後世の人に想いを託したのでしょう。 賢治が言う「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」という言葉は、互いの繋がりを 真に肌で感じた者にしか発することが出来ない言葉なのだと思います。 梅原さんは前述した本の中で、宮沢賢治と江戸時代の画家「伊藤若沖」を紹介され、二人の思想の背景には 「草木国土悉皆成仏(そうもくこくどしっかいじょうぶつ)」(国土や動物・草木も仏性を持ち成仏できる意味)が あり、縄文時代やアイヌを含む世界各地の先住民の世界観に共通しているものがあると言われます。 またノーベル賞を受賞した福井謙一さんの言葉「科学はいまに、裁かれる日がくるだろう。自然を征服する科学 および科学技術から、自然と共生する科学および科学技術へと変わらなければいけない」を紹介されていました が、科学技術文明の基となったデカルト以来の西洋哲学にも同じことが言えると主張されています。 私たちはデカルト以来の西洋哲学を、反面教師として捉える時期なのかも知れません。 ニーチェの「神は死んだ」、私は彼の思索の片鱗も理解できていないかも知れませんが、虚無としか映らない 状況のなか一筋の光りを見た女性がいました。 ニーチェの「超人」思想がヒトラーに悪用され、ハイデッガーがナチスの思想ではなくヒトラーの強い意志に魅了 されていた同じ頃、アウシュヴィッツの強制収容所で亡くなった無名の人ですが、賢治の銀河鉄道と同じように 多くの人の道標として、これからもその軌道を照らしていくのだと思います。 最後に、フランクル「夜と霧」から抜粋引用し終わりにします。 ☆☆☆☆ それにも拘わらず、私と語った時、彼女は快活であった。 「私をこんなひどい目に遭わしてくれた運命に対して私は感謝していますわ。」と言葉どおりに彼女は私に言った。 「なぜかと言いますと、以前のブルジョア的生活で私は甘やかされていましたし、本当に真剣に精神的な望みを 追っていなかったからですの。」 その最後の日に彼女は全く内面の世界へと向いていた。「あそこにある樹は一人ぽっちの私のただ一つのお友達 ですの。」と彼女は言い、バラックの窓の外を指した。 外では一本のカスタニエンの樹が丁度花盛りであった。 病人の寝台の所に屈んで外を見るとバラックの病舎の小さな窓を通して丁度二つの蝋燭のような花をつけた 一本の緑の枝を見ることができた。 「この樹とよくお話しますの。」と彼女は言った。 私は一寸まごついて彼女の言葉の意味が判らなかった。彼女は譫妄状態で幻覚を起こしているだろうか? 不思議に思って私は彼女に訊いた。 「樹はあなたに何か返事をしましたか? -しましたって!-では何て樹は言ったのですか?」 彼女は答えた。 「あの樹はこう申しましたの。私はここにいる-私は-ここに-いる。私はいるのだ。永遠のいのちだ。」 ☆☆☆☆ |

2015年12月21日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した記事です。  「100の思考実験」と「月と蛇と縄文人」 中学・高校時代から、一つの事象に対して多くの見方・感じ方があるということを教育の一環として、あるいは家庭の中で 子供たちに教えて欲しいと願っています。 先生や学者・専門家が話していること、果たしてそうだろうか、また違った見方があるのではないかという「魂の自由」さを 持って欲しいと思うからです。 「月と蛇と縄文人」、この作者は縄文時代の遺跡を発掘に関わったことがあり、また医学博士の方ですが、縄文土器の 模様の全てを月と蛇に関連付けた展開をされています。 その根拠となっているのが、ドイツの日本学者・ナウマンが推察したことで、将来それは真実だと証明されるかも知れ ません。 しかし、私も感じていた月と蛇の影響を認めつつも、全ての文様が結論ありきによる解釈に縛られていることに、著者の人間と しての「魂の自由」さを全く感じることができなかったことはとても残念です。 清貧に生き、自身も含めて人の心の弱さを知り抜き、多くの人に慕われていた良寛(1758〜1831年)の辞世の句に 次のようなものがあります。 ☆「四十年間、行脚の日、辛苦、虎を画けども猫にだに似ず。如今、嶮崖に手を撤ちて看るに、ただこれ旧時の栄蔵子。」 (四十年前、禅の修業に歩き回った日には、努力して虎を描いても猫にさえ似ていませんでした。今になって崖っぷちで 手を放してみたら、何のことはない。子どもの頃の栄蔵のままでごまかしようがないし、それこそがあるべき真実そのもの だったなあと思います。中野東禅・解釈) 良寛自身の子供時代に体験した「魂の自由」さ、それが今の揺るぎない私の姿だ、と言っているのかも知れません。 近所の子供たちと「かくれんぼ」を共にしていた時、陽が落ち子供たちが家路についたことを知らない良寛(大人)は、 まだ子供たちが「かくれんぼ」をしていると思い、次の日の朝までじっと隠れていたことがあったそうです。 自分とは異なる世界に瞬時に溶け込む、そのような「魂の自由」さに私は惹かれてしまいます。 この「魂の自由」さを良寛とは別な側面、論理的に考えさせてくれるのが「100の思考実験」です。 サンデル教授「ハーバード白熱教室」でも取り上げられている「トロッコ問題」など、自身が直面した問題として想定する時、 異なる多くの見方があることに気づき苦悩する自分がいます。 「100の思考実験」と「月と蛇と縄文人」 一見何の関わりもない2つの文献ですが、私にとっては「魂の自由」さを考えさせられた文献かも知れません。 |

![]()

Forgetful? Distracted? Foggy? How to keep your brain young | The Independent