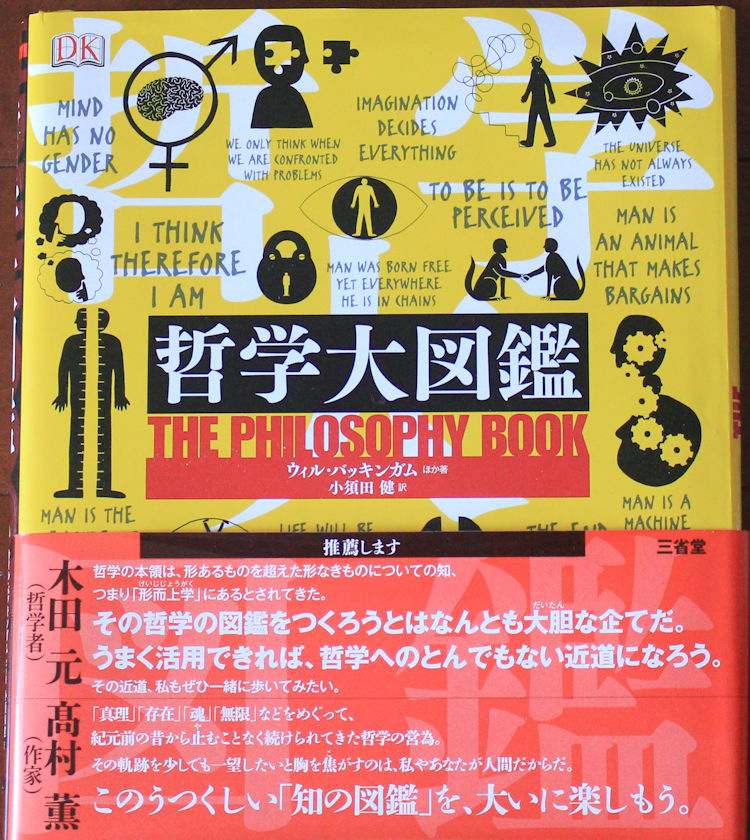

哲学大図鑑 (大型本)

ウィル バッキンガム (著), 小須田 健 (翻訳) 三省堂

![]()

本書 はじめに より抜粋引用 ある思想家たちの吹きだまりではない。それは、日々の仕事に追われることなく、人生や宇宙はそもそも どうなっているのかと問いかける余裕ができたとき、だれもがおこなう営みだ。私たち人間は、もともと 知りたがりの生きものであり、自分をとりまく世界や世界のなかでの自身の位置について疑問をいだか すにはいられない。私たちにはパワフルな知的能力も付与されており、そのおかげで推論を働かせる こともできる。自分では気づいていないかもしれないが、推論を働かせるときには私たちはいつでも 哲学的に考えている。 哲学とは、根本的な問いへの答えを与えてくれるものというよりは、まずは慣習的な見解や伝統的な 権威をうのみにするのをやめて、推論を駆使してみずから答えを見つけだそう試みる過程だ。古代 ギリシャと中国にあらわれた最初の哲学者たちは、宗教や慣習が与えてくれる既成の説明に満足する ことなく、自分に納得できる答えを見つけだそうとした思想家たちであった。そして、こんにち私たちと 友人や同僚のものの見方が似かよっているように、最初の哲学者たちはみずからの考えをたがいに 討議し、「学派」をつくりさえした。学派といっても、たんに自分たちの到達した結論を教えるだけの集ま りではなく、そうした結論意いたった道筋を伝えようとするものであった。だから、弟子たちの意見が折り あわず、自分たちの考えが批判されることも恐れず、そうした討議の場を、それまでの思索をより発展 させ、新しい別の考えをもたらす機会にさえした。ひとりきりで自分の結論にいたるというのは、よく見受 けられる誤った哲学者像だ。実際には、そんなことはごくまれなことで、新しい考えは、討論をつうじて、 また他人の考えを吟味し、分析し、批判するなかから生まれる。 戦争と対話 この点で原型となる哲学者はソクラテスだ。彼はなにも書きのこさなかったし、自分の思索の結論となる ような偉大な着想のひとつすら残さなかった。ソクラテスは自分が一番の知者であることを誇りとしていた が、それは自分がなにも知らないということを知っていたという意味においてのことだ。ソクラテスの遺産 は、彼によって確立された論争と討論の伝統、すなわち他人の憶見に問いかけてさらに深い理解を獲得 し、根本的な真理を引き出そうと試みる伝統にある。ソクラテスの弟子であったプラトンの著作は、その ほとんどがソクラテスを主人公とした対話篇形式で書かれている。その後の哲学者たちも、みずからの 考えを表明するのに対話篇という同じ手法を採用したが、それはただ自分たちの推論と結論を表明する だけではなく、相手に論証と反論のチャンスをも与えたいと願ったからであった。 哲学者には、自分の考えを世間に表明するさいに、一も二もなく賛意を示すよりは、「たしかに、だが・・・」 とか、「もし・・・ならどうだろう」といった、間合いをとったコメントで答えようとする傾向がある。実際哲学者 たちの見解は、哲学のたいていの側面において、驚くほど食いちがっている。たとえば、プラトンとその 弟子アリストテレスは、哲学の根本問題にかんして真っ向から対立する見解をいだいており、この二人の 異なったアプローチは、後につづく哲学者たちの意見を分裂させるもととなった。この食いちがいは、さら なる討論を惹きおこし、さらに斬新な考えを誘発しもした。だが、こうした哲学的な問いかけが、いまなお 討論や論争の的となっているというのは、どうしたことだろうか。なぜ思想家たちは、最終的な答えにたど りつけないのか。そもそも、哲学者たちが長い歳月をかけて取りくみつづけている「根本的な問い」とは なんなのか。 |

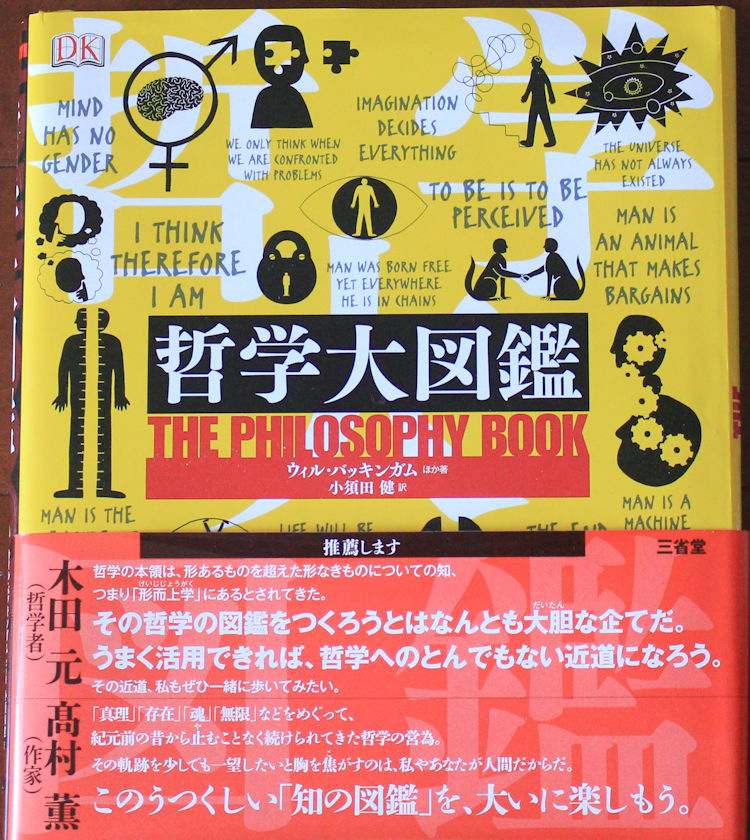

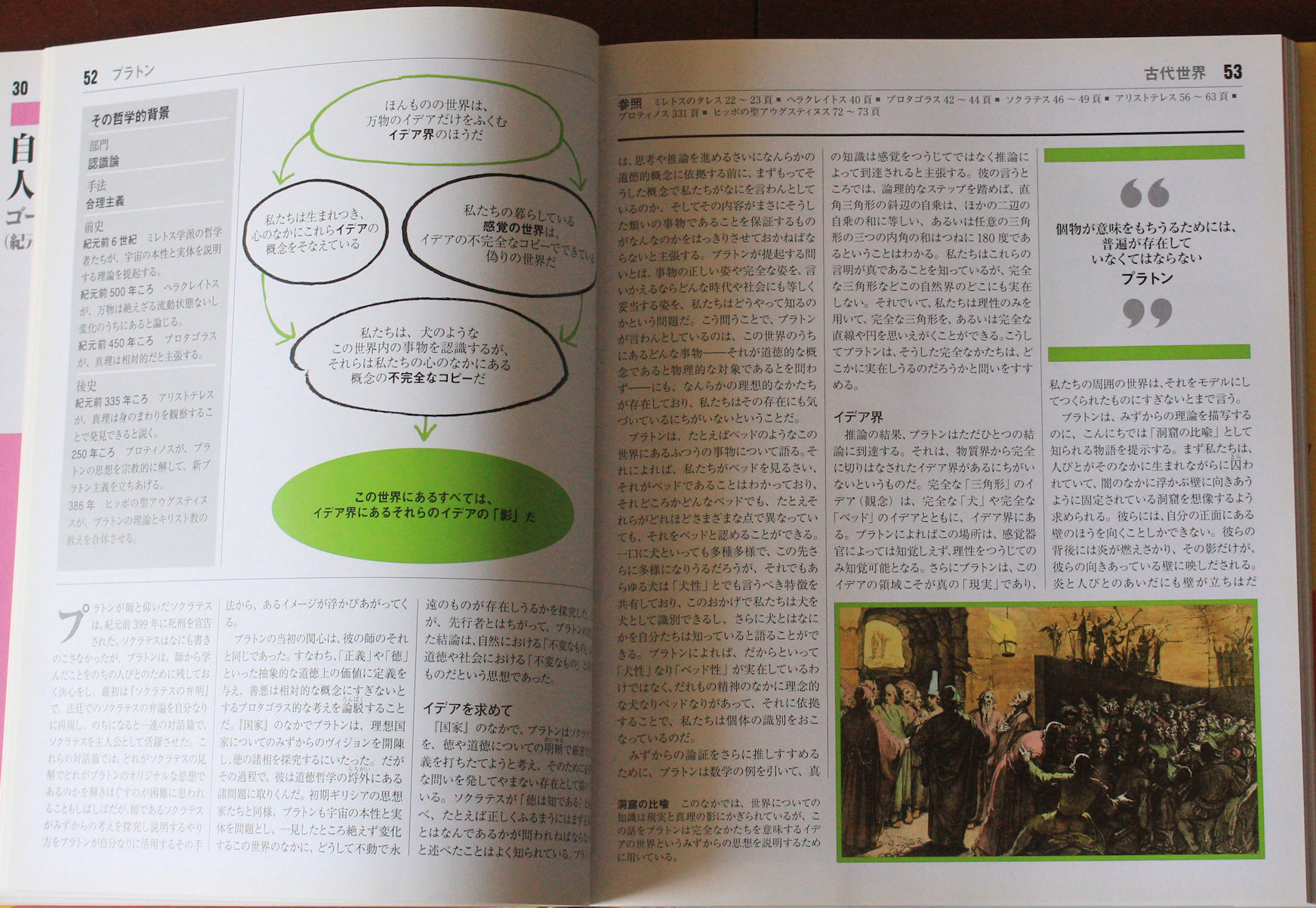

本書 訳者あとがき より抜粋引用 注記をまとめておく。( )などの記号は基本的に原文のままだが、ときに訳者の都合で用いた。原文の 斜字体は強調点に、太字はそのまま太字に置きかえた。原語などを挿入したばあいは、〔 〕そのほか を用いた。 哲学の入門書には大きく2種類ある。通史スタイルとテーマ別の集成だ。前者には、時代を超えて関係 する同じ主題についての思索の深化が見えにくいという欠陥があり、後者にはどの思想にもつきものの 時代的・場所的背景が消えてしまうという難点がある。本書では前者のスタイルが踏襲されており、洋の 東西を問わず著名な思想家たちが誕生年順に並べられている。この場合、人選という点で類書との ちがいは出にくいものだが、お国柄がイギリスの思想化が比較的たくさん採りあげられ、イスラム圏の 思想家にも相応の紙幅が割かれている点に、本書の第一の特色が認められよう。 第二に、どの思想家を論じる場合でも、つねに適切な距離感が保たれている点がみごとだ。だから、 たとえばニーチェ、ヴィトゲンシュタイン、フーコーといった一見無関係な背景から登場してきたように 見える思想家たちの発想の原点にカントの「コペルニクス的転換」が果した重大な役割を指摘すること も可能となっているわけだ。ほかにも随所で、常套と化している哲学史の常識にとらわれない眼のさめ るような指摘が認められる。 なぜ、哲学の歴史にたいするそのような自由な視線が可能なのか。おそらくそれは、本書が一貫して 哲学の根本特徴を「理性的理論」に認めた賜物だろう。それが、本書の特色の3点目となる。これは 一見当たり前のことにも思われるが、たとえば、ゴータマ・シッダータ(釈迦)のような宗教色の強い 東洋思想の項目に顕著なように、仏教の教義の基本をひらすら論理的に読者に伝えようという努力が なされているが、そうだからこそ、どの思想家を論じる場合でも非常に見晴らしのよいパースペクチィヴ を提供することに成功しているのだろう。 その反面、気になるところもある。精神分析関係の人物がほとんど触れられていない点だ。フロイトや ユングはもちろん、フロムもラカンも項目を立てられていない。フェミニズム批評やポストコロニアルの 思想に精神分析が与えた影響は決定的である以上、この分野の欠落は気になるところだ。ほかにも、 モンテスキューやマックス・ウェーバー、パーソンズといった社会学系の思想家、ダーウィンやワトソン、 ニュートンにアインシュタインといった自然科学系の思想、さらにはブーバーやローゼンツヴァイクに 代表されるユダヤ思想、レヴィ=ストロースを基点とする構造主義ならびにそれとの関連で人文主義 思想にかかわる思想家たちも言及されていない。 だが、ないものねだりをしてもはじまらない。編年史スタイルは、だれが書いても大差ないことが多い。 その点を考量してか、本書ではかなり思いきった手法が採られている。これこそが本書最大の特徴と 言ってよいが、それは、どの思想家についても、執筆者が核と考えるテーマひとつに絞って、ひたすら それを論じるというものだ。だから、たとえばカントの項では、「純粋理性批判」冒頭部の話だけが展開 され、「実践理性批判」にも「判断力批判」にも触れられず、トマス・アクィナスの項は、宇宙のはじまり についてのかなりマニアックな議論に終始する。もちろん、そうした意図的な偏りを補うように、冒頭に 思想的背景を示す年表がつけられ、さまざまな図版(マインド・マップ)で思想の広がりを伝える努力が なされている。これらの図版を見るだけでも、どんどん連想が広がる楽しさが味わえる。 また、敢えてこうしたスタイルを採ったからこそ、細切れの情報の羅列に終わらない「知」の伝達が可能 となったのは事実だ。ネットで検索可能な情報を並べても、思索の息づかいは伝わってこない。ネット上 の情報は、哲学者の書いた文章をじかに読むことで伝わってくる思想とは似ても似つかない。そうした 意味で、本書の冒険的な姿勢はたいへん貴重な試みだ。読者のみなさんは、本書を読むことで、そこで 扱われている思想家の生まの思索へと狂おしいほどの渇望を駆りたてられるのではないだろうか。 |

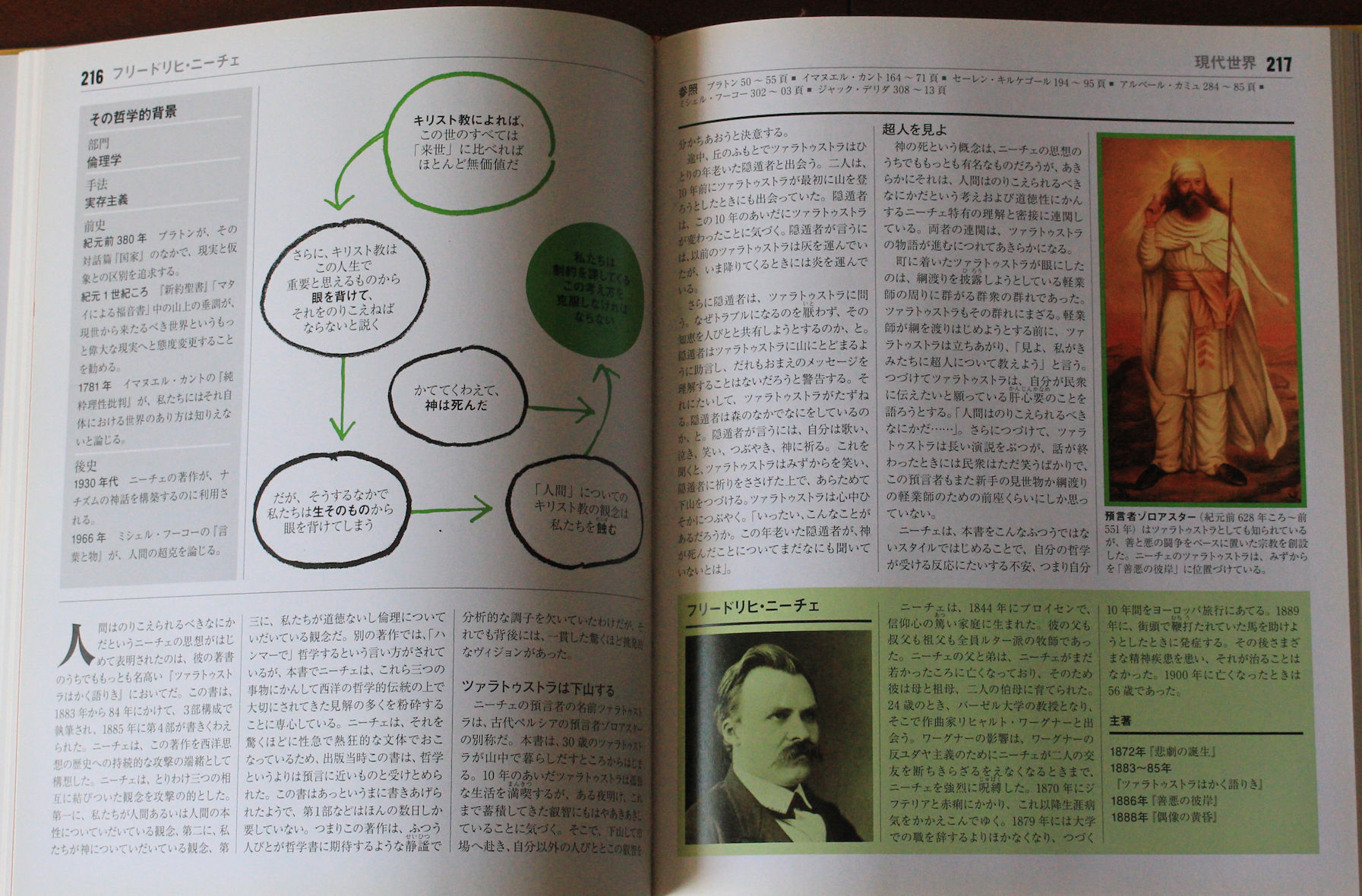

本書より以下、抜粋引用。 キリスト教的価値 ことに気づく。プラトンのイデアが位置する「真の世界」の場所に、キリスト教は、有徳の人に約束されている天国という未来の世界をすえ る。ニーチェの考えでは、キリスト教は、私たちがいま生きているこの世界を天国に比べるなら若干「真」の度合いの落ちるものとみなして いる。「二つの世界」観のこのヴァージョンにおいては、死後のことではあれ、そして私たちがこの世においてキリスト教の戒律にしたがう という条件づきのことではあるが、「真の世界」は到達可能だ。プラトンの場合と同様、現在の世界は、価値を切りさげられるが、ひとつだけ 異なるのは、キリスト教においてはこの世界が彼岸の世界への踏み石として機能するという点だ。キリスト教は来るべき生の約束をかたに、 現世の生を否定するよう私たちに迫っているとニーチェは非難する。 世界を「真の」世界と「仮象の」世界とに分割するイデア論のプラトン版もキリスト教版もともに、私たちが自分自身をどう考えるかというその 思想法に深甚な影響を与えている。世界において価値をもついっさいが現世で手の届くところを「超えている」という示唆は、根本的に生を 否定する考え方へとつうじてゆく。プラトンとキリスト教からこうした遺産の帰結として、私たちは自分たちの生きる世界を嫌悪し見くだす 世界、そこから身を引きはなし超越すべきであって、まちがっても楽しんではならない世界とみなすようになった。だが、そうするなかで、私た ちは神話ないし発明によって、どこかにあると想定された想像上の「真の世界」に引きずられて、生そのものから身を引きはなすになって しまった。ニーチェは、あらゆる宗教の僧侶を「死の伝道師」と呼ぶが、その理由は彼らの教えがこの世から眼を転じ、生から死へと眼を 転じることを私たちに勧めるからだ。それにしても、なぜニーチェは神が死んだということをこうも強調するのだろうか。これに答えるには、 18世紀のドイツの哲学者イマヌエル・カントの仕事に眼を向ける必要がある。カントの考えは、ニーチェの仕事の背後に潜む哲学を理解 する上で決定的なものだ。 手の届かないところにある世界 カントの関心を惹いたのは、知の限界という問題であった。「純粋理性批判」のなかでカントは、「それ自体」における世界は私たちには知り えないと論じた。プラトンとはちがって、カントによるなら、知性をどれだけ駆使してもそれ自体としての世界は知りえないし、キリスト教の見解 にあるように、死後においてでさえ、それを知る可能性も到達する可能性も私たちに約束されていない。それは存在する(と私たちは想定す る)が、永遠に私たちの手の届くところにはない。カントがこうした結論にいたる過程で用いる推論は難解だが、ニーチェの観点からするな らポイントは、この世においてであれ来生においてであれ、真の世界なるものが賢者や有徳者にさえ絶対に到達不可能であるとされるな ら、それは「不毛で不要となった観念」にほかならないということだ。その結果、それはもはや廃止されるべき観念となる。もし神が死んでい るのなら、おそらくニーチェはその亡骸をたまたま発見した人物だということになろう。ただし、その凶器にべたべたとつけられている指紋の 主はカントでることになろう。 哲学のもっとも長きにわたる誤り ひとたび「真の世界」という観念が不要になれば、「真の世界」と「仮象の世界」とのあいだに長らく堅持されてきた区別も、崩壊しはじめる のは当然のなりゆきだ。「いかにして『真の世界』が最後には寓話となったか」で、ニーチェはその点をこう説明する。「私たちは真の世界を 撤廃してしまった。残るのはどのような世界なのか。それはもしかしたら、仮象の世界ではないのだろうか。・・・・だが、それはちがう。真の 世界とともに仮象の世界も撤廃されてしまったのだ」。いまやニーチェは、哲学の「もっとも長きにわたる誤り」、すなわち「仮象」と「現実」の 区分と二つの世界という観念への酩酊という二重の誤りの終焉の開始を眼にしている。この誤りの終焉こそが、人類の絶頂であり、全人間 の最高点だとニーチェは書く。「ツァラトゥストラはかく語りき」の6年のちに書かれた文章「いかにして『真の世界』が最後には寓話になったか」 の末尾に、ニーチェが「ツァラトゥストラのはじまり」と書きつけたのも、まさにこの「人類の頂点」の地点においてであった。 ここにニーチェを理解する上での鍵がある。ただひとつの世界しかないという事実を理解したとたん、私たちはいっさいの価値をこの世界を 押しやってしまったことの誤りに突如として気づかされるのだ。その結果私たちは、これまで価値があると思ってきたすべてを、そしてそれが 人間であることにとってどういう意味をもつのかを再考せざるをえなくなる。そして、私たちがこうした哲学的幻想を切りぬけたとき、「人間」 という旧来の価値ものりこえられる。超人とは、人生の根本から肯定しながら存在する方法についてのニーチェなりの見とおしだ。それは彼岸 においてではなく、この世界において意味をになう者となりうる存在であり、「大地の意味」にほかならない。 みずからを創造するということ ニーチェの著作は、生前は広範の読者を獲得するにはいたらず、そのため「ツァラトゥストラはかく語りき」の最終部を出版するためにみずか ら費用を調達しなければならなかった。だが、1900年の死から30年ほどたって、ヒトラーがニーチェの著作を読んだ結果、超人というその思想 はナチズムの決まり文句のひとつと化した。超人にかんするニーチェの思想、そしてとりわけヨーロッパ中を牛耳っていたユダヤ・キリスト教 価値観を根絶せよというニーチェの挑発が、ヒトラーにとっては彼自身の正当性を保証しているものと思えたのだろう。だが、おそらくニーチェ が異郷のヨーロッパのずっと素朴で人生にたいして肯定的な諸価値への還帰を求めていたのにたいして、ヒトラーは、野放図な暴力と、とて つもない規模での侵犯行為にたいする弁明としてニーチェの著作を受けとっていた。ニーチェ自身は今回のできごとにぞっとするような恐怖を 感じたことだろうという点で、専門家の見解は一致している。並はずれた国家主義と愛国心が奨励され、植民地拡大の進められた時代に 著述活動をおこなっていたニーチェは、むしろそうした傾向にたいして疑問を投げかけた数少ない思想家のひとりであった。「ツァラトゥストラ はかく語りき」のある箇所で、ニーチェは、自分が国家主義を疎外ないし失策の一形態とみなしているということをはっきりさせている。ツァラ トゥストラに言わせれば、「国家が終わるところではじめて、余計物ではない人間がはじまる」のだ。 人間の可能性にたいするニーチェのどこまでも開かれた考え方は、第二次世界大戦とつづく時代を生きた多くの哲学者たちにとってもかけが えのないものとなった。宗教にたいする、また自己評価の重要性にかんするその考えは、とりわけフランスの哲学者ジャン=ポール・サルトル に代表される実存主義たちの著作のうちに、はっきりと反響している。ニーチェの超人に倣いつつ、サルトルは、私たちのおのおのがみずから 自分の実存の意味を決定するのでなければならないと言う。西洋の哲学的伝統にたいするニーチェの呪詛にも似た批判は、哲学のみならず、 ヨーロッパと世界の文化に最大のインパクトをもたらした。そればかりか、20世紀に活躍した数えきれないほどの芸術家や作家たちにいまなお 影響をおよぼしつづけている。 |

2013年6月4日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿したものです。  ニーチェと宮沢賢治(写真は1年前に作ったレゴの蒸気機関車です) ニーチェの「神は死んだ」の言葉に象徴される虚無主義(ニヒリズム)と「超人」思想。 私はニーチェの著作に触れたことがなく正しく読み取っていないかも知れませんが、、現世から目を背けている 当時の風潮に対して、彼は果敢な挑戦状を叩きつけたのだと思います。 しかし、来世のことだけを語る宗教への断罪と虚無主義。一部において何故彼がこう考えたのか納得はするも のの、私たち一人一人は空気や水・食べ物など、地球や他の生命が養い創ったもののなかでしか生きられま せん。人間は決して単独で存在できるものではありませんし、他のものとの関係性なくしては生きられないので はないかと疑問に思ったのも事実です。 デカルトの「われ思う、ゆえにわれあり」からニーチェ、ハイデッガー。彼らの「個(人間)」だけを世界から切り 離した思索、人間中心主義が横行した西洋哲学に対して、梅原猛さんはその著「人類哲学序説」の中で鋭く 批判しています。 これらの西洋哲学者の対極にいるのが宮沢賢治や先住民と呼ばれる人なのかも知れません。西洋哲学が 人間を世界から切り離して真理に近づこうとしていたのに対し、賢治や先住民は他のものとの関係性(繋がり) を基軸に据え、賢治の場合は「銀河鉄道の夜」などの童話を通して私たち後世の人に想いを託したのでしょう。 賢治が言う「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」という言葉は、互いの繋がりを 真に肌で感じた者にしか発することが出来ない言葉なのだと思います。 梅原さんは前述した本の中で、宮沢賢治と江戸時代の画家「伊藤若沖」を紹介され、二人の思想の背景には 「草木国土悉皆成仏(そうもくこくどしっかいじょうぶつ)」(国土や動物・草木も仏性を持ち成仏できる意味)が あり、縄文時代やアイヌを含む世界各地の先住民の世界観に共通しているものがあると言われます。 またノーベル賞を受賞した福井謙一さんの言葉「科学はいまに、裁かれる日がくるだろう。自然を征服する科学 および科学技術から、自然と共生する科学および科学技術へと変わらなければいけない」を紹介されていました が、科学技術文明の基となったデカルト以来の西洋哲学にも同じことが言えると主張されています。 私たちはデカルト以来の西洋哲学を、反面教師として捉える時期なのかも知れません。 ニーチェの「神は死んだ」、私は彼の思索の片鱗も理解できていないかも知れませんが、虚無としか映らない 状況のなか一筋の光りを見た女性がいました。 ニーチェの「超人」思想がヒトラーに悪用され、ハイデッガーがナチスの思想ではなくヒトラーの強い意志に魅了 されていた同じ頃、アウシュヴィッツの強制収容所で亡くなった無名の人ですが、賢治の銀河鉄道と同じように 多くの人の道標として、これからもその軌道を照らしていくのだと思います。 最後に、フランクル「夜と霧」から抜粋引用し終わりにします。 ☆☆☆☆ それにも拘わらず、私と語った時、彼女は快活であった。 「私をこんなひどい目に遭わしてくれた運命に対して私は感謝していますわ。」と言葉どおりに彼女は私に言った。 「なぜかと言いますと、以前のブルジョア的生活で私は甘やかされていましたし、本当に真剣に精神的な望みを 追っていなかったからですの。」 その最後の日に彼女は全く内面の世界へと向いていた。「あそこにある樹は一人ぽっちの私のただ一つのお友達 ですの。」と彼女は言い、バラックの窓の外を指した。 外では一本のカスタニエンの樹が丁度花盛りであった。 病人の寝台の所に屈んで外を見るとバラックの病舎の小さな窓を通して丁度二つの蝋燭のような花をつけた 一本の緑の枝を見ることができた。 「この樹とよくお話しますの。」と彼女は言った。 私は一寸まごついて彼女の言葉の意味が判らなかった。彼女は譫妄状態で幻覚を起こしているだろうか? 不思議に思って私は彼女に訊いた。 「樹はあなたに何か返事をしましたか? -しましたって!-では何て樹は言ったのですか?」 彼女は答えた。 「あの樹はこう申しましたの。私はここにいる-私は-ここに-いる。私はいるのだ。永遠のいのちだ。」 ☆☆☆☆ |

2015年12月21日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した記事です。  「100の思考実験」と「月と蛇と縄文人」 中学・高校時代から、一つの事象に対して多くの見方・感じ方があるということを教育の一環として、あるいは家庭の中で 子供たちに教えて欲しいと願っています。 先生や学者・専門家が話していること、果たしてそうだろうか、また違った見方があるのではないかという「魂の自由」さを 持って欲しいと思うからです。 「月と蛇と縄文人」、この作者は縄文時代の遺跡を発掘に関わったことがあり、また医学博士の方ですが、縄文土器の 模様の全てを月と蛇に関連付けた展開をされています。 その根拠となっているのが、ドイツの日本学者・ナウマンが推察したことで、将来それは真実だと証明されるかも知れ ません。 しかし、私も感じていた月と蛇の影響を認めつつも、全ての文様が結論ありきによる解釈に縛られていることに、著者の人間と しての「魂の自由」さを全く感じることができなかったことはとても残念です。 清貧に生き、自身も含めて人の心の弱さを知り抜き、多くの人に慕われていた良寛(1758〜1831年)の辞世の句に 次のようなものがあります。 ☆「四十年間、行脚の日、辛苦、虎を画けども猫にだに似ず。如今、嶮崖に手を撤ちて看るに、ただこれ旧時の栄蔵子。」 (四十年前、禅の修業に歩き回った日には、努力して虎を描いても猫にさえ似ていませんでした。今になって崖っぷちで 手を放してみたら、何のことはない。子どもの頃の栄蔵のままでごまかしようがないし、それこそがあるべき真実そのもの だったなあと思います。中野東禅・解釈) 良寛自身の子供時代に体験した「魂の自由」さ、それが今の揺るぎない私の姿だ、と言っているのかも知れません。 近所の子供たちと「かくれんぼ」を共にしていた時、陽が落ち子供たちが家路についたことを知らない良寛(大人)は、 まだ子供たちが「かくれんぼ」をしていると思い、次の日の朝までじっと隠れていたことがあったそうです。 自分とは異なる世界に瞬時に溶け込む、そのような「魂の自由」さに私は惹かれてしまいます。 この「魂の自由」さを良寛とは別な側面、論理的に考えさせてくれるのが「100の思考実験」です。 サンデル教授「ハーバード白熱教室」でも取り上げられている「トロッコ問題」など、自身が直面した問題として想定する時、 異なる多くの見方があることに気づき苦悩する自分がいます。 「100の思考実験」と「月と蛇と縄文人」 一見何の関わりもない2つの文献ですが、私にとっては「魂の自由」さを考えさせられた文献かも知れません。 |

![]()

Forgetful? Distracted? Foggy? How to keep your brain young | The Independent