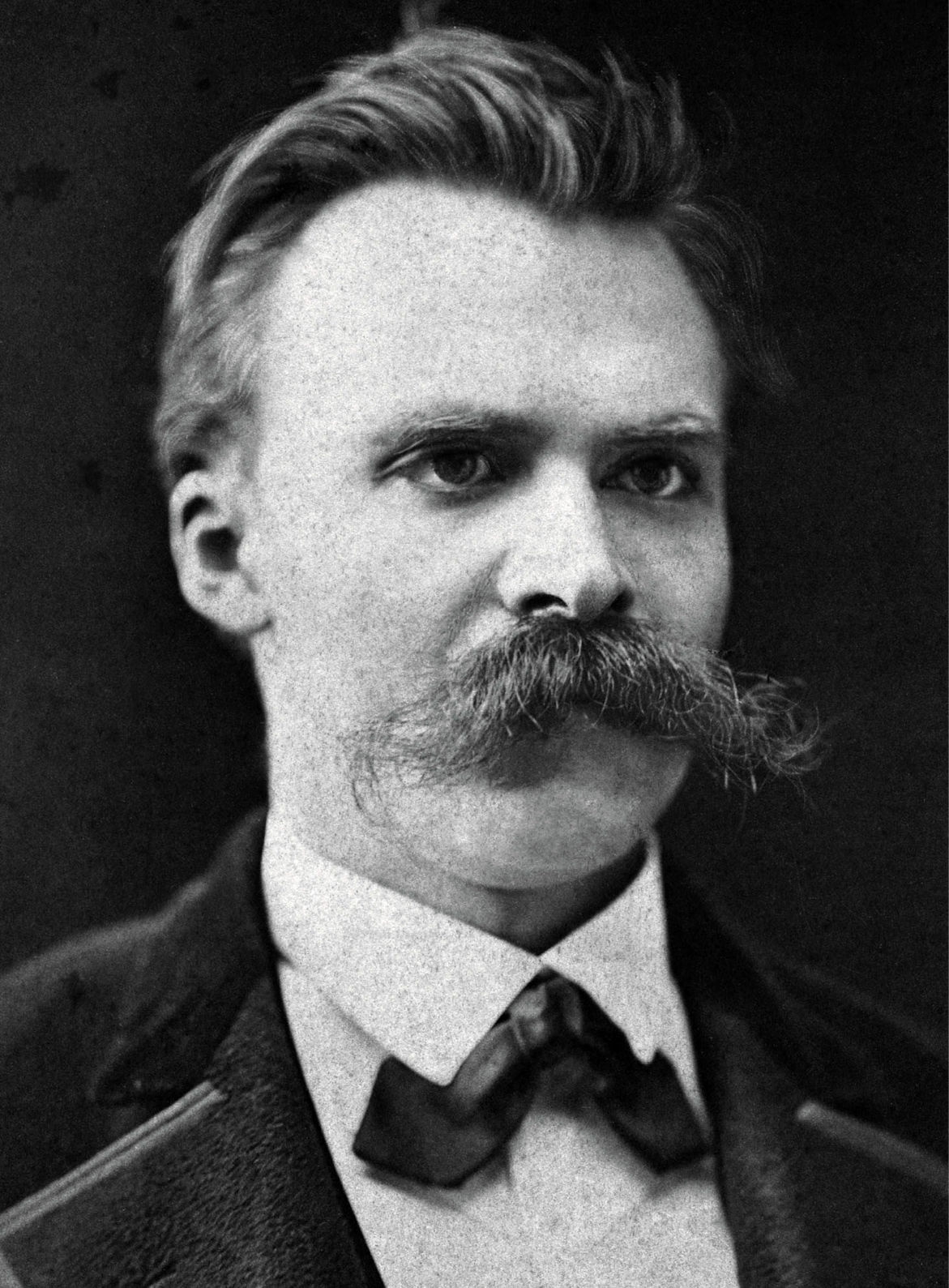

Nietsche vs Samuel D Factor "That Which Does Not Kill Us" (game of the day Jun-28-16) Chicago (1928) · King's Gambit: Accepted. Bishop's Gambit Lopez Variation (C33) · 0-1 nietsche_factor_1928.pgn へのリンク  |

フリードリヒ・ニーチェ - Wikipedia より以下、抜粋引用。 古典文献学者。現代では実存主義の代表的な思想家の一人として知られる。古典文献学者フリードリヒ・ヴィルヘルム・リッチュルに 才能を見出され、哲学教授職を希望しつつも、バーゼル大学古典文献学教授となり、辞職した後は在野の哲学者として一生を過ごした。 随所にアフォリズムを用いた、巧みな散文的表現による試みには、文学的価値も認められる。 ニーチェはソクラテス以前の哲学者も含むギリシア哲学やアルトゥル・ショーペンハウアーなどから強く影響を受け、その幅広い読書に 支えられた鋭い批評眼で西洋文明を革新的に解釈した。実存主義の先駆者、または生の哲学の哲学者とされる。先行の哲学者マックス・ シュティルナーとの間に思想的類似点(ニーチェによる「超人」とシュティルナーによる「唯一者」との思想的類似点等々)を見出され、 シュティルナーからの影響がしばしば指摘されるが、ニーチェによる明確な言及はない。そのことはフリードリヒ・ニーチェとマックス・ シュティルナーとの関係性の記事に詳しい。 ニーチェは、神、真理、理性、価値、権力、自我などの既存の概念を逆説とも思える強靭な論理で解釈しなおし、悲劇的認識、デカダンス、 ニヒリズム、ルサンチマン、超人、永劫回帰、力への意志などの独自の概念によって新たな思想を生みだした。 有名な永劫回帰(永遠回帰)説は、古代ギリシアの回帰的時間概念を借用して、世界は何か目標に向かって動くことはなく、現在と同じ 世界を何度も繰り返すという世界観をさす。これは、生存することの不快や苦悩を来世の解決に委ねてしまうクリスチャニズムの悪癖を 否定し、無限に繰り返し、意味のない、どのような人生であっても無限に繰り返し生き抜くという超人思想につながる概念である。 彼は、ソクラテス以前のギリシャに終生憧れ、『ツァラトゥストラ』などの著作の中で「神は死んだ」と宣言し、西洋文明が始まって以来、 特にソクラテス以降の哲学・道徳・科学を背後で支え続けた思想の死を告げた。 それまで世界や理性を探求するだけであった哲学を改革し、現にここで生きている人間それ自身の探求に切り替えた。自己との社会・ 世界・超越者との関係について考察し、人間は理性的生物でなく、キリスト教的弱者にあっては恨みという負の感情(ルサンチマン)に よって突き動かされていること、そのルサンチマンこそが苦悩の原因であり、それを超越した人間が強者であるとした。さらには絶対的 原理を廃し、次々と生まれ出る真理の中で、それに戯れ遊ぶ人間を超人とした。 すなわちニーチェは、クリスチャニズム、ルサンチマンに満たされた人間の持つ価値、及び長らく西洋思想を支配してきた形而上学的 価値といったものは、現にここにある生から人間を遠ざけるものであるとする。そして人間は、合理的な基礎を持つ普遍的な価値を手に 入れることができない、流転する価値、生存の前提となる価値を、承認し続けなければならない悲劇的な存在(喜劇的な存在でもある) であるとするのである。だが一方で、そういった悲劇的認識に達することは、既存の価値から離れ自由なる精神を獲得したことであると する。その流転する世界の中、流転する真理は全て力への意志と言い換えられる。いわばニーチェの思想は、自身の中に(その瞬間では 全世界の中に)自身の生存の前提となる価値を持ち、その世界の意志によるすべての結果を受け入れ続けることによって、現にここに ある生を肯定し続けていくことを目指したものであり、そういった生の理想的なあり方として提示されたものが「超人」であると言える。 |

「史上最強の哲学入門」飲茶・著 河出文庫 より以下、抜粋引用。 欲しくてたまらなかった。実際にブドウが食べられるとしたら間違いなく食べた。しかし、ブドウは食べられない高さのところにあったため、 彼は自分の都合で、ブドウの「価値」を落としめる。 「ふん、あのブドウはすっぱいに違いない。ああ、食べなくてよかった」 このキツネが、まっすぐに人生を生きていないことは明らかである。そして、そのうち、同じようなキツネが集まってきて、「ブドウを欲しがら ないことは善いことだ!」という道徳や教義を打ち立て始める。彼らは、ずっと心の中で取れないブドウへの「恨み(ルサンチマン)を抱きな がら、ブドウを欲しがらない無欲な自分を誇りに思うのだ。そして、もしそこに、がんばって飛び上がり、うまいことブドウを手に入れたキツネ を見たら、彼らは「なんて意地汚い」と見下ろし、「別にブドウだけが人生じゃないのに、あんなに必死になっちゃってさ(笑)。自分なら、そんな ものを欲しがったりしないね(笑)」という歪んだ価値観を持ち出して内面的に勝利することで、恨みを晴らし自分をなぐさめるのである。 だが、ニーチェは、こういった歪んだ人生を、ただの欺瞞にすぎないと断言する。ホントウは、彼らだって、ブドウを得るために、必死になって 飛び上がってもよかったのだ。自分の限界を超えて闘ってもよかったのだ。だが、それをしない。失敗が怖いからだ。自信がないからだ。 飛び上がって取れないところを他者に見られるのが恥かしいからだ。彼らは、惨めな敗北者になることが耐えられない。だから、彼らは、ブドウ が欲しいという気持ちから目を背け、「無欲は素晴らしい」という価値観にすがりつく。 しかしもちろん、そんなものは、決して自然本来の生ではない。人生には、成し遂げるべきことがある。戦ってでも勝ち取るべきものがある。 もし、勝ち取るために高い障害があるとしたら、それを乗り越える力を得るために努力すればいい。敵がいるのならば、敵を打ち倒し、己の 意を貫く強さを手に入れればいい。 だが、価値観が転倒した世の中では、「道徳」が「宗教」が「教育」が、無害で無欲で謙虚な人間であることを強制してくる。弱者であることを 賛美するかのような綺麗ごとの数々、しかし、それらは、すべて弱者のルサンチマン(恨み)にすぎない。だって、その綺麗ごとを言っている やつらだって、もし、手に届くところにそれがあったなら、間違いなく手に入れていたからだ。 彼らは、それを手に入れられない弱者であるからこそ、弱者である状態を惨めに思わないように、弱者であることに価値を見いだす幻想を つくり出しているだけなのである。 |

「哲学大図鑑」ウィル バッキンガム (著), 小須田 健 (翻訳) 三省堂 より以下、抜粋引用。 キリスト教的価値 ことに気づく。プラトンのイデアが位置する「真の世界」の場所に、キリスト教は、有徳の人に約束されている天国という未来の世界をすえ る。ニーチェの考えでは、キリスト教は、私たちがいま生きているこの世界を天国に比べるなら若干「真」の度合いの落ちるものとみなして いる。「二つの世界」観のこのヴァージョンにおいては、死後のことではあれ、そして私たちがこの世においてキリスト教の戒律にしたがう という条件づきのことではあるが、「真の世界」は到達可能だ。プラトンの場合と同様、現在の世界は、価値を切りさげられるが、ひとつだけ 異なるのは、キリスト教においてはこの世界が彼岸の世界への踏み石として機能するという点だ。キリスト教は来るべき生の約束をかたに、 現世の生を否定するよう私たちに迫っているとニーチェは非難する。 世界を「真の」世界と「仮象の」世界とに分割するイデア論のプラトン版もキリスト教版もともに、私たちが自分自身をどう考えるかというその 思想法に深甚な影響を与えている。世界において価値をもついっさいが現世で手の届くところを「超えている」という示唆は、根本的に生を 否定する考え方へとつうじてゆく。プラトンとキリスト教からこうした遺産の帰結として、私たちは自分たちの生きる世界を嫌悪し見くだす 世界、そこから身を引きはなし超越すべきであって、まちがっても楽しんではならない世界とみなすようになった。だが、そうするなかで、私た ちは神話ないし発明によって、どこかにあると想定された想像上の「真の世界」に引きずられて、生そのものから身を引きはなすになって しまった。ニーチェは、あらゆる宗教の僧侶を「死の伝道師」と呼ぶが、その理由は彼らの教えがこの世から眼を転じ、生から死へと眼を 転じることを私たちに勧めるからだ。それにしても、なぜニーチェは神が死んだということをこうも強調するのだろうか。これに答えるには、 18世紀のドイツの哲学者イマヌエル・カントの仕事に眼を向ける必要がある。カントの考えは、ニーチェの仕事の背後に潜む哲学を理解 する上で決定的なものだ。 手の届かないところにある世界 カントの関心を惹いたのは、知の限界という問題であった。「純粋理性批判」のなかでカントは、「それ自体」における世界は私たちには知り えないと論じた。プラトンとはちがって、カントによるなら、知性をどれだけ駆使してもそれ自体としての世界は知りえないし、キリスト教の見解 にあるように、死後においてでさえ、それを知る可能性も到達する可能性も私たちに約束されていない。それは存在する(と私たちは想定す る)が、永遠に私たちの手の届くところにはない。カントがこうした結論にいたる過程で用いる推論は難解だが、ニーチェの観点からするな らポイントは、この世においてであれ来生においてであれ、真の世界なるものが賢者や有徳者にさえ絶対に到達不可能であるとされるな ら、それは「不毛で不要となった観念」にほかならないということだ。その結果、それはもはや廃止されるべき観念となる。もし神が死んでい るのなら、おそらくニーチェはその亡骸をたまたま発見した人物だということになろう。ただし、その凶器にべたべたとつけられている指紋の 主はカントでることになろう。 哲学のもっとも長きにわたる誤り ひとたび「真の世界」という観念が不要になれば、「真の世界」と「仮象の世界」とのあいだに長らく堅持されてきた区別も、崩壊しはじめる のは当然のなりゆきだ。「いかにして『真の世界』が最後には寓話となったか」で、ニーチェはその点をこう説明する。「私たちは真の世界を 撤廃してしまった。残るのはどのような世界なのか。それはもしかしたら、仮象の世界ではないのだろうか。・・・・だが、それはちがう。真の 世界とともに仮象の世界も撤廃されてしまったのだ」。いまやニーチェは、哲学の「もっとも長きにわたる誤り」、すなわち「仮象」と「現実」の 区分と二つの世界という観念への酩酊という二重の誤りの終焉の開始を眼にしている。この誤りの終焉こそが、人類の絶頂であり、全人間 の最高点だとニーチェは書く。「ツァラトゥストラはかく語りき」の6年のちに書かれた文章「いかにして『真の世界』が最後には寓話になったか」 の末尾に、ニーチェが「ツァラトゥストラのはじまり」と書きつけたのも、まさにこの「人類の頂点」の地点においてであった。 ここにニーチェを理解する上での鍵がある。ただひとつの世界しかないという事実を理解したとたん、私たちはいっさいの価値をこの世界を 押しやってしまったことの誤りに突如として気づかされるのだ。その結果私たちは、これまで価値があると思ってきたすべてを、そしてそれが 人間であることにとってどういう意味をもつのかを再考せざるをえなくなる。そして、私たちがこうした哲学的幻想を切りぬけたとき、「人間」 という旧来の価値ものりこえられる。超人とは、人生の根本から肯定しながら存在する方法についてのニーチェなりの見とおしだ。それは彼岸 においてではなく、この世界において意味をになう者となりうる存在であり、「大地の意味」にほかならない。 みずからを創造するということ ニーチェの著作は、生前は広範の読者を獲得するにはいたらず、そのため「ツァラトゥストラはかく語りき」の最終部を出版するためにみずか ら費用を調達しなければならなかった。だが、1900年の死から30年ほどたって、ヒトラーがニーチェの著作を読んだ結果、超人というその思想 はナチズムの決まり文句のひとつと化した。超人にかんするニーチェの思想、そしてとりわけヨーロッパ中を牛耳っていたユダヤ・キリスト教 価値観を根絶せよというニーチェの挑発が、ヒトラーにとっては彼自身の正当性を保証しているものと思えたのだろう。だが、おそらくニーチェ が異郷のヨーロッパのずっと素朴で人生にたいして肯定的な諸価値への還帰を求めていたのにたいして、ヒトラーは、野放図な暴力と、とて つもない規模での侵犯行為にたいする弁明としてニーチェの著作を受けとっていた。ニーチェ自身は今回のできごとにぞっとするような恐怖を 感じたことだろうという点で、専門家の見解は一致している。並はずれた国家主義と愛国心が奨励され、植民地拡大の進められた時代に 著述活動をおこなっていたニーチェは、むしろそうした傾向にたいして疑問を投げかけた数少ない思想家のひとりであった。「ツァラトゥストラ はかく語りき」のある箇所で、ニーチェは、自分が国家主義を疎外ないし失策の一形態とみなしているということをはっきりさせている。ツァラ トゥストラに言わせれば、「国家が終わるところではじめて、余計物ではない人間がはじまる」のだ。 人間の可能性にたいするニーチェのどこまでも開かれた考え方は、第二次世界大戦とつづく時代を生きた多くの哲学者たちにとってもかけが えのないものとなった。宗教にたいする、また自己評価の重要性にかんするその考えは、とりわけフランスの哲学者ジャン=ポール・サルトル に代表される実存主義たちの著作のうちに、はっきりと反響している。ニーチェの超人に倣いつつ、サルトルは、私たちのおのおのがみずから 自分の実存の意味を決定するのでなければならないと言う。西洋の哲学的伝統にたいするニーチェの呪詛にも似た批判は、哲学のみならず、 ヨーロッパと世界の文化に最大のインパクトをもたらした。そればかりか、20世紀に活躍した数えきれないほどの芸術家や作家たちにいまなお 影響をおよぼしつづけている。 「人間は動物と超人のあいだに張りわたされた1本のロープ、 深淵の上に張られたロープだ」 フリードリヒ・ニーチェ |

「超訳 ニーチェの言葉」白取春彦・編訳 より抜粋引用 自分のどんな行為も、他の行為や考え、決断などの誘因になっている、もしくは、大きな影響を与えている。その行為がまったく何にも 影響を及ぼしていないことはない。自分の行為によっていったん起きた事柄は、いつもなんらかの仕方で次に起きる事柄としっかりと 結びついているのだ。遠い過去の昔の人々の行為でさえ、現在の事柄と強く弱く関連している。すべての行為や運動は不死なのだ。 そして、どんな人間のどんな小さな行為も不死だと言えるのだ。つまり、実はわたしたちは、永遠に生き続けているのだ。 『人間的な、あまりに人間的な』 脱皮しない蛇は破滅する。人間もまったく同じだ。古い考えの皮をいつまでもかぶっていれば、やがて内側から腐っていき、成長すること などできないどころか、死んでしまう。常に新しく生きていくために、わたしたちは考えを新陳代謝させていかなくてはならないのだ。 『曙光』 悪い人間には共通点があるのを知っているかな。悪人たちのその共通点とは、自分を憎んでいるということだ。自分を憎んでいるから 悪いことをするのだ。悪事は自分を傷つけ、かつ罰することができるからだ。だから、彼らは破滅への道を転がり続けていく。それだけ ではすまない。悪人が自分自身に向けた憎悪と復讐心は、周囲の人々をも犠牲にする。ギャンブル依存症の人が周りの人々に迷惑を かけるのと同じことだ。だから、悪人の不幸を自業自得だと傍観しているだけではよくない。彼が自分自身を憎むのではなく、なんとか して愛することができるようわたしたちは努めようではないか。そうでないと、悪は急速にはびこってしまう。 『曙光』 人間と自然。こういうふうに対立させてみると、人間と自然は相容れないものであるかのようだ。しかし、人間は自然の中に含まれる ものだ。人間もまた自然の一つなのだから。したがって、わたしたちが持っている自然的性向は、もともと侮蔑すべきものではないと 言える。社会的な上品さを強調したがる人たちが強く主張しているような、人間性を歪めるものでもないし、恥じるべきものでも、 人間的でないものでもない。わたしたちは誰もが自然そのままであり、当然ながら自然の本性を持っているものなのだ。 『悦ばしき知識』 注意を怠ると転落事故が起きかねない渓流沿いの細道や橋などには、必ず手すりがついている。実際に事故が起きるときには手すり もろとも落ちてしまうだろうから、その手すりは万全さを保証しているわけではない。しかし、手すりがあれば、それなりの安心を得ること ができる。このような手すりとして、父親、教師、友達は、わたしたちに安心と保護されているという安定感を与えてくれる。彼らに完全に よりかかっても助けにならないかもしれないが、心の大きな支えにはなってくれる。特に若い人には、こういう手すりのような役割を無意識 に果たしてくれる人がどうしても必要だ。それは、若い人が弱いからではなく、よく生きていくためにだ。 『人間的な、あまりに人間的な』 住居を与え、娯楽を与え、食べ物と栄養を与え、健康を与えたことろで、人はまだ不幸と不満を覚えるだろう。 人は、圧倒的な力というものを欲しがっているのだ。 『曙光 感覚や官能を、下品だとか、不道徳だとか、偽りだとか、脳の科学的反応にすぎないとか言って、自分から無理に遠ざけてしまわない ように。わたしたちは、感覚を愛してもいいのだ。感覚はそれぞれの程度で精神的なものになるし、人間は昔から感覚を芸術化し、 文化というものをつくってきたのだから。 『力への意志』 本書 「はじめに ニーチェという変わった哲人」 より抜粋引用 主義だった、等々。 ニーチェの思想がヒトラーやナチズムの思想に影響を与えたというのは悪質なデマだ。ヒトラーとナチズムは自分たちの空虚さを埋めつつ 虚勢を張るために、さまざまな分野の既存の思想を勝手に曲解して取り入れることを恥じなかった。また、ニーチェの妹がナチズムに接近 して手を貸し、ハンガリーのマルクス主義哲学者ルカーチがニーチェをナチズムの先駆けと主張したことで誤解が大きく広まったという 経緯もある。 ニーチェは反ユダヤ主義かといえば、これもそうではない。むしろ、反宗教というべきだろう。ニーチェは宗教の何を嫌ったのか。おしな べて宗教というものが彼岸に、すなわち神とかあの世とか無限性に道徳の尺度を求める態度を押しつけようとするからだ。そうではなく、 もっとこの世に生きている人間の道徳が必要だとニーチェは考えたのだ。よって、ニーチェの思想は「生の哲学」と呼ばれるようになった。 ニーチェはニヒリズムの哲学者ではない。むしろ、ニヒリズムを批判したのがニーチェだった。ニヒリズムという用語は日本語で虚無主義 と訳されることが多い。ニヒルはラテン語で無という意味であり、絶対価値や真理などないという立場がニヒリズムだ。現代は価値の相対 化によって絶対価値がないという状態だから、ニヒリズムの時代とも言える。 しかし実際には、現代人の絶対価値は金銭と利潤である。人間はどこかに絶対価値を見出していないと不安で耐えられないのだ。19世紀 までの西欧での絶対価値と真理はキリスト教道徳だった。しかしニーチェは、キリスト教道徳はありもしない価値を信じ込ませる宗教だと 解釈したのだ。その道徳は本物ではない、生きている人間のためではないと考えた。 では、近代の金銭や利潤は現代の新しい絶対価値だろうか。ニーチェは、これを神の代替物としての価値だとした。つまり、ニヒリズムから 逃げるための新しいニヒリズムだと批判したのである。「我々は永遠の無の中を漂っているのではないだろうか」とニーチェは『ツァラトゥ ストラはかく語りき』で書いている。また、遺稿をまとめた『力への意志』では、「今の道徳への疑いが世界を席巻するようになるだろう」と 書いている。まさに現代の状況を予言しているかのようである。 ニーチェの哲学は決して難しくない。少し読んでみれば、興奮を覚えるだろう。ニーチェの文章が読者を興奮させるのではなく、自分の頭で 考えるという生々しさに読者が刺激とインスパイアを受けるからだ。そこにニーチェの最大の魅力がある。 |

ニーチェの語録 ニーチェの名言・格言集。本質を見抜く言葉 | 癒しツアー より以下、抜粋引用。 いつか空の飛び方を 知りたいと思っている者は、 まず立ちあがり、 歩き、走り、登り、踊ることを 学ばなければならない。 その過程を飛ばして、 飛ぶことはできないのだ。 樹木にとって最も大切なものは何かと問うたら、 それは果実だと誰もが答えるだろう。 しかし実際には種なのだ。 世界には、きみ以外には 誰も歩むことのできない唯一の道がある。 その道はどこに行き着くのか、 と問うてはならない。 ひたすら進め。 あなたが出会う最悪の敵は、 いつもあなた自身であるだろう。 世論と共に考えるような人は、 自分で目隠しをし、 自分で耳に栓をしているのである。 ある程度までのところ、 所有が人間をいっそう独立的に自由にするが、 一段と進むと所有が主人となり、 所有者が奴隷となる。 一日一日を始める最良の方法は、 目覚めの際に、 今日は少なくとも一人の人間に、 一つの喜びを与えることができないだろうかと、 考えることである。 昼の光に、 夜の闇の深さが分かるものか。 事実というものは存在しない。 存在するのは解釈だけである。 独創的 – 何か新しいものを初めて観察することではなく、 古いもの、古くから知られていたもの、 あるいは誰の目にもふれていたが 見逃されていたものを、 新しいもののように観察することが、 真に独創的な頭脳の証拠である。 一段深く考える人は、 自分がどんな行動をしどんな判断をしようと、 いつも間違っているということを知っている。 われわれは、批評せずには 生きていられないが、 自分の批評を批評せずとも 生きていられる。 われわれが広々とした自然に これほどいたがるのは、 自然がわれわれに関して なんら意見をもっていないからである。 われわれ一人ひとりの 気が狂うことは稀である。 しかし、集団・政党・国家・時代においては、 日常茶飯事なのだ。 一切の書かれたもののうち、 私はただ、その人がその血をもって 書かれたもののみを愛する。 血をもって書け。 君は、血が精神であることを知るだろう。 若者を確実に堕落させる方法がある。 違う思想を持つ者よりも 同じ思想を持つ者を尊重するように 指導することである。 脱皮できない蛇は滅びる。 その意見を取り替えていくことを 妨げられた精神たちも同様だ。 それは精神ではなくなる。 成熟とは、 子供のとき遊戯の際に示したあの真剣味を ふたたび見出したことである。 |

![]()

(77) 「- Chess & celebs -」Pinterest

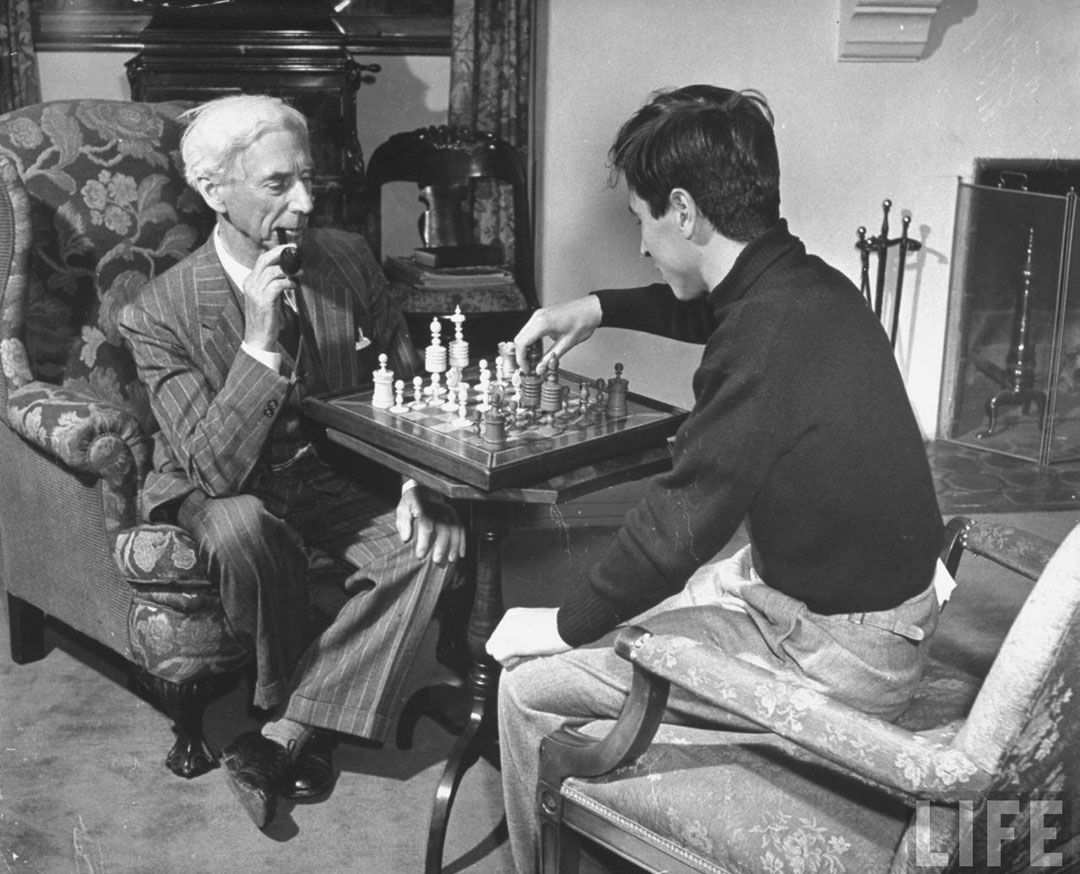

ラッセルの息子とチェス

バートランド・アーサー・ウィリアム・ラッセル バートランド・ラッセル - Wikipedia より以下、抜粋引用 第3代ラッセル伯爵、バートランド・アーサー・ウィリアム・ラッセルは、イギリスの哲学者、論理学者、数学者、貴族。 イギリスの首相を2度務めた初代ラッセル伯ジョン・ラッセルは祖父である。名付け親は哲学者のジョン・スチュアート・ ミル。ミルはラッセル誕生の翌年に死去したが、その著作はラッセルの生涯に大きな影響を与えた。生涯に4度結婚し、 最後の結婚は80歳のときであった。 1950年にはノーベル文学賞を受賞(『人道的理想や思想の自由を尊重する、彼の多様で顕著な著作群を表彰して』)。 ◎「残酷さと搾取によって財産を獲得した人は、たとえ規則的に教会に行き、不正に獲得した収入の一部を公共事業に 寄付したとしても、"不道徳な人間"と見なされなくてはならない。」 (Sceptical Essays, 1928 より) ◎「最悪なのは、あらゆる人間を分類して(仕分けして)明瞭なレッテル(ラベル)を貼ること(行為)である。この不幸 な習性の持主は、自分が相手に適切だと思うタグ(札)を貼りつける時に、その相手について(タグをはりつけるに足る) 完全な知識をもっていると考える。 (Mortal and Others, v.1 より) ◎「愚者の楽園に集まる人々の幸福を羨ましがるな。それを幸せだと考えるのは愚か者だけだからである。」 (「自由人の十戒」より) ◎「'死の恐怖'を征服するもっともよい方法は、(少なくとも私にはそう思われるのだが)諸君の関心を次第に広汎かつ 非個人的にしていって、ついには自我の壁が少しずつ縮小して、諸君の生命が次第に宇宙の生命に没入するようにする ことである。個人的人間存在は、河のようなものであろう。最初は小さく、狭い土手の間を流れ、激しい勢いで丸石を よぎり、滝を越えて進む。次第に河幅は広がり、土手は後退して水はしだいに静かに流れるようになり、ついにはいつの まにか海の中に没入して、苦痛もなくその個人的存在を失う。老年になってこのように人生を見られる人は、彼の気にかけ はぐくむ事物が存在し続けるのだから、死の恐怖に苦しまないだろう。そして生命力の減退とともに物憂さが増すならば、 休息の考えは退けるべきものではないだろう。私は、他人が私のもはやできないことをやりつつあるのを知り、可能な限り のことはやったという考えに満足して、仕事をしながら死にたいものである。 (Portraits from Memory and Other Essays, 1956 より) ◎「人々が自分たちの衝動を正当化しようとしているイズム(主義)なるものは、本当のことを言えば、かれらが正当化 したつもりになっている衝動の産物です。」 (Dear Bertrand Russell, 1969 より) 引用終わり ☆☆☆ ラッセル 名言/格言|インクワイアリー より以下引用。 「実際、人類の大半が愚かであるということを考えれば、広く受け入れられている意見は、 馬鹿げている可能性のほうが高い。」 「最も優れた愛は、互いに命を与え合うものである。」 「自分の意見と違う意見に腹を立てず、そういう意見が出た理由を理解しようとする術を学ぶことが大事である。」 「最悪なのは、あらゆる人間を分類して、わかりやすいレッテルを貼ることである。この不幸な習性の持主は、 自分が相手に適切だと思うタグを貼りつける時に、その相手について完全に知っていると考える。」 「愚かな人は、賢い人が言ったことを、正確に理解することは出来ない。それは人間というのは、 自分が聞いたことを、自分が理解できる範囲の内容に変換してしまうからである。」 「金銭を崇拝する人間は、自分自身の努力を通して、あるいは自分自身の活動の中に幸福を得ようとする望みを、 捨てた人間である。」 「世界の災いの一つは、何か特定のことを独断的に信ずる習慣である。 理性的な人間なら、自分が絶対に正しいなどとむやみに信じたりはしないだろう。 私たちは常に、自分の意見にある程度の疑いをまじえなければいけない。」 |

バートランド・ラッセル幸福論/第2部「幸福をもたらすもの」 第11章「熱意」AB22-050.HTM - バートランド・ラッセル(Bertrand Russell)のページ(初心者用) より以下、抜粋引用 納まるものでなくてはならない。それら(趣味や欲望)が幸福の源泉であるべきであれば、それらは、健康や、私たちが愛する 人びとの愛情や、私たちが住んでいる社会の尊敬などと両立するものでなければならない。 ある種の情熱は、いくらふけってもこうした限界を越えないが、ある種の情熱は越えてしまう(←越えないわけにはいかない)。 たとえば、チェス愛好家は、もしも彼がたまたま独身で,、働かなくても暮らせるだけの資産'があるなら、情熱をまったく制限する 必要はない。一方、もし彼に妻子があって、働かなくては暮らせないのであれば、情熱を非常にきびしく制限しなければならない。 アルコール依存症や大食漢(暴飲暴食をする人)というものは、たとえ社会的に自分を縛るものがないとしても、自己尊重 (自愛)という観点からみれば、賢明とは言えない。なぜならば、飲酒や大食にふければ、健康は損なわれ、“何分かの快楽'の お返しに'何時間もの不幸”を味わうことになるからである。 ある種の事物がわくを形作っており、個々の情熱は、それを“不幸の種(源)”にしたくなければ、そのわくの中に納まっていな ければならない。そういう事物には、健康,(世間並みの)能力を全般的に持っていること、必需品を買えるだけの収入及び、 ”妻子への義務”といった最も基本的な社会的な義務,などがある。 こういう事物をチェスのために犠牲にする人は、本質的に、アルコール依存症に劣らずよくない。私たちがチェス愛好家を それほど厳しく非難しない唯一の理由は、チェス愛好家はアルコール依存症よりもずっと少数であり、また、こういう知的ゲーム に夢中になって没頭するのは、いくらかまれな才能の持ち主のみであるからである。(古代)ギリシアの”中庸(の徳)”の“ 決まり文句”は、これまでにあげたほぼすべての場合にあてはまる。 チェスが非常に好きで,昼間働いている間じゅう、夜やるゲームのことを待ちわびている人は、幸せである。しかし、一日じゅう チェスをするために仕事をほっぽり出す人は、中庸の徳'を失っている。トルストイは、若くて罪ぶかい時代に、戦場での勇気に 対して十字勲章(military cross)を授けられることになった、との記録が残っている。ところが、授与式に行く時がきたとき、 彼はチェスに非常に夢中になってやっており、出席しないことに決めた。私たちは、このことを理由にトルストイの過ちを見つける ことはほとんどできない。なぜなら、彼にとっては、勲章をもらってももらわなくてもどうでもよかったからである。しかし、彼ほど えらくない人であったならば、そのような行為は愚行と言ってよかったであろう。 |

「10代からの哲学図鑑」マーカス・ウィークス著 三省堂 より以下、抜粋引用 論証を評価しようとすると現れる問題のひとつは、論証の示し方がたいていは大ざっぱだということです。いったいどんな論証 なのかが、はっきりしないこともよくあります。論証の論理に矛盾があいか、その前提は真であるかどうかを評価するより先に、 論証そのものを綿密に分析しなくてはならないこともあるのです。 「役に立たない知識から得られる喜びも大いにある。」 バートランド・ラッセル 日常言語 哲学書は(政治家や弁護士、科学者も)、論証を使って自説を正当化しようとします。私たちは論理学をもとに、その論証の 妥当性を評価することできます。けれども、必ずしも論証を明確にするような話し方や書き方をしているわけではありません。 誰かが言っていることをもっとはっきりした論理形式に「翻訳」すると、わかりやすくなることがよくあります。ひとつの論証に 含まれるさまざまな前提や、それらが結論とどう関係するかをはっきりさせれば、その論証が実際にどの程度妥当なのかを、 評価しやすくなるのです。一見単純な主張でも、詳細に分析して、何を意味するのかをはっきりさせなければならないこともあり ます。バートランド・ラッセルの考えによると、哲学者は日常の言語で表されていることの中にある「論理形式」を、明らかにする ことが重要です。ある主張が真であると確証するには、まずその意味を知らなければならないのです。 論理的分析 ラッセルはおそらく、「記述理論」の提唱者としていちばんよく知られているのではないでしょうか。記述とは、「かくかくしかじか」 というかたちの表現で、たとえば「イングランドの女王」「地球という惑星」など、特定の人物なり事物なりを表すことです。私たち はこの記述を使って、たとえば「イングランドの女王は宮殿に住む」のように、その人物や事物について真か偽のことをいいます。 やっかいなのは、特定の人やものに言及しているように見えて、実は何も指していない表現もあることです。有名な例としては、 「現代のフランス国王ははげ頭だ」という文があります。これは「フランス国王」について、彼がはげ頭だという、たったひとつの 主張をしているように思えますが、現代のフランスに国王はいないので、この表現は誰にも言及していないことになります。記述 とは何かに言及する表現と定義されるので、これは記述になっていません。 ラッセルは、このような表現を意味あるものにするには、たったひとつの主張をしていると捉えるより、文中に別々の主張が3つ 含まれていると考えればいいとしました。文の本当の論理形式を見つけ、その真偽を評価するためには、まずその文を分解し なければなりません。①少なくともひとり、フランス国王がいる。②多くともひとりのフランス国王しかいない。③もしそういう国王 がいるとしたら、彼ははげ頭だ。・・・・これで意味のある文となりますが、フランスに国王がいないなら、この文は偽です。ラッセル の分析は、指示する対象のない表現をどうやって意味があるかのように使い、真あるいは偽の主張をさせられるか、という問題 を解決します。しかし、ラッセルが正しいかどうかをめぐって、哲学者たちの意見は一致をみていません。 |

John Conrad Russell;Bertrand Russell [& Family] Pictures | Getty Images

![]()

2013年6月4日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿したものです。  ニーチェと宮沢賢治(写真は1年前に作ったレゴの蒸気機関車です) ニーチェの「神は死んだ」の言葉に象徴される虚無主義(ニヒリズム)と「超人」思想。 私はニーチェの著作に触れたことがなく正しく読み取っていないかも知れませんが、、現世から目を背けている 当時の風潮に対して、彼は果敢な挑戦状を叩きつけたのだと思います。 しかし、来世のことだけを語る宗教への断罪と虚無主義。一部において何故彼がこう考えたのか納得はするも のの、私たち一人一人は空気や水・食べ物など、地球や他の生命が養い創ったもののなかでしか生きられま せん。人間は決して単独で存在できるものではありませんし、他のものとの関係性なくしては生きられないので はないかと疑問に思ったのも事実です。 デカルトの「われ思う、ゆえにわれあり」からニーチェ、ハイデッガー。彼らの「個(人間)」だけを世界から切り 離した思索、人間中心主義が横行した西洋哲学に対して、梅原猛さんはその著「人類哲学序説」の中で鋭く 批判しています。 これらの西洋哲学者の対極にいるのが宮沢賢治や先住民と呼ばれる人なのかも知れません。西洋哲学が 人間を世界から切り離して真理に近づこうとしていたのに対し、賢治や先住民は他のものとの関係性(繋がり) を基軸に据え、賢治の場合は「銀河鉄道の夜」などの童話を通して私たち後世の人に想いを託したのでしょう。 賢治が言う「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」という言葉は、互いの繋がりを 真に肌で感じた者にしか発することが出来ない言葉なのだと思います。 梅原さんは前述した本の中で、宮沢賢治と江戸時代の画家「伊藤若沖」を紹介され、二人の思想の背景には 「草木国土悉皆成仏(そうもくこくどしっかいじょうぶつ)」(国土や動物・草木も仏性を持ち成仏できる意味)が あり、縄文時代やアイヌを含む世界各地の先住民の世界観に共通しているものがあると言われます。 またノーベル賞を受賞した福井謙一さんの言葉「科学はいまに、裁かれる日がくるだろう。自然を征服する科学 および科学技術から、自然と共生する科学および科学技術へと変わらなければいけない」を紹介されていました が、科学技術文明の基となったデカルト以来の西洋哲学にも同じことが言えると主張されています。 私たちはデカルト以来の西洋哲学を、反面教師として捉える時期なのかも知れません。 ニーチェの「神は死んだ」、私は彼の思索の片鱗も理解できていないかも知れませんが、虚無としか映らない 状況のなか一筋の光りを見た女性がいました。 ニーチェの「超人」思想がヒトラーに悪用され、ハイデッガーがナチスの思想ではなくヒトラーの強い意志に魅了 されていた同じ頃、アウシュヴィッツの強制収容所で亡くなった無名の人ですが、賢治の銀河鉄道と同じように 多くの人の道標として、これからもその軌道を照らしていくのだと思います。 最後に、フランクル「夜と霧」から抜粋引用し終わりにします。 ☆☆☆☆ それにも拘わらず、私と語った時、彼女は快活であった。 「私をこんなひどい目に遭わしてくれた運命に対して私は感謝していますわ。」と言葉どおりに彼女は私に言った。 「なぜかと言いますと、以前のブルジョア的生活で私は甘やかされていましたし、本当に真剣に精神的な望みを 追っていなかったからですの。」 その最後の日に彼女は全く内面の世界へと向いていた。「あそこにある樹は一人ぽっちの私のただ一つのお友達 ですの。」と彼女は言い、バラックの窓の外を指した。 外では一本のカスタニエンの樹が丁度花盛りであった。 病人の寝台の所に屈んで外を見るとバラックの病舎の小さな窓を通して丁度二つの蝋燭のような花をつけた 一本の緑の枝を見ることができた。 「この樹とよくお話しますの。」と彼女は言った。 私は一寸まごついて彼女の言葉の意味が判らなかった。彼女は譫妄状態で幻覚を起こしているだろうか? 不思議に思って私は彼女に訊いた。 「樹はあなたに何か返事をしましたか? -しましたって!-では何て樹は言ったのですか?」 彼女は答えた。 「あの樹はこう申しましたの。私はここにいる-私は-ここに-いる。私はいるのだ。永遠のいのちだ。」 ☆☆☆☆ |

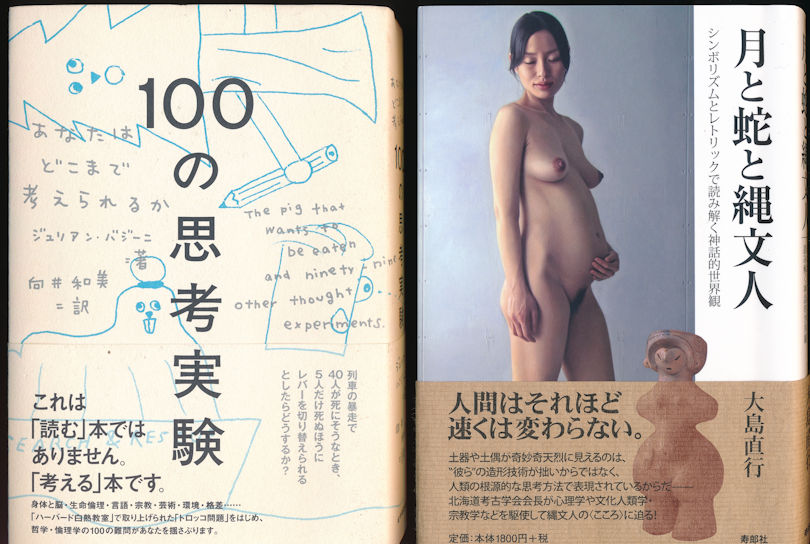

2015年12月21日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した記事です。  「100の思考実験」と「月と蛇と縄文人」 中学・高校時代から、一つの事象に対して多くの見方・感じ方があるということを教育の一環として、あるいは家庭の中で 子供たちに教えて欲しいと願っています。 先生や学者・専門家が話していること、果たしてそうだろうか、また違った見方があるのではないかという「魂の自由」さを 持って欲しいと思うからです。 「月と蛇と縄文人」、この作者は縄文時代の遺跡を発掘に関わったことがあり、また医学博士の方ですが、縄文土器の 模様の全てを月と蛇に関連付けた展開をされています。 その根拠となっているのが、ドイツの日本学者・ナウマンが推察したことで、将来それは真実だと証明されるかも知れ ません。 しかし、私も感じていた月と蛇の影響を認めつつも、全ての文様が結論ありきによる解釈に縛られていることに、著者の人間と しての「魂の自由」さを全く感じることができなかったことはとても残念です。 清貧に生き、自身も含めて人の心の弱さを知り抜き、多くの人に慕われていた良寛(1758~1831年)の辞世の句に 次のようなものがあります。 ☆「四十年間、行脚の日、辛苦、虎を画けども猫にだに似ず。如今、嶮崖に手を撤ちて看るに、ただこれ旧時の栄蔵子。」 (四十年前、禅の修業に歩き回った日には、努力して虎を描いても猫にさえ似ていませんでした。今になって崖っぷちで 手を放してみたら、何のことはない。子どもの頃の栄蔵のままでごまかしようがないし、それこそがあるべき真実そのもの だったなあと思います。中野東禅・解釈) 良寛自身の子供時代に体験した「魂の自由」さ、それが今の揺るぎない私の姿だ、と言っているのかも知れません。 近所の子供たちと「かくれんぼ」を共にしていた時、陽が落ち子供たちが家路についたことを知らない良寛(大人)は、 まだ子供たちが「かくれんぼ」をしていると思い、次の日の朝までじっと隠れていたことがあったそうです。 自分とは異なる世界に瞬時に溶け込む、そのような「魂の自由」さに私は惹かれてしまいます。 この「魂の自由」さを良寛とは別な側面、論理的に考えさせてくれるのが「100の思考実験」です。 サンデル教授「ハーバード白熱教室」でも取り上げられている「トロッコ問題」など、自身が直面した問題として想定する時、 異なる多くの見方があることに気づき苦悩する自分がいます。 「100の思考実験」と「月と蛇と縄文人」 一見何の関わりもない2つの文献ですが、私にとっては「魂の自由」さを考えさせられた文献かも知れません。 |

2017年6月9日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した記事です。 私は「都民ファースト」の対象者ではない神奈川県民ですので、東京都でお好きにやってください、ただ神奈川県民には 迷惑をかけないように! でも考えてみると、このような考えや「都民ファースト」という考え方は、自分たちさえ良ければいい利己主義なんですね。 小池さんが最初にそのような気持ちでこの名前をつけたとは思いませんが、次第にその色彩が強くなってきています。 日本人って2011年の東日本大震災のことを忘れているんでしょうね。築地の耐震性などの問題は、私が勤めていた35 年以上前から消防署に何度も指摘されているにも関らず、その問題を最重要課題と捉えることができない日本人とマス コミ。 マスコミは、最近のNHKもそうですが、視聴率を上げることにご熱心であり、客観的・論理的に、そして道徳的に報道す る姿勢が失われていくのは当然の姿であると思います。 視聴率と同じくポピュリズム(大衆に迎合して人気をあおる政治姿勢、)の形成は政治家並びに住民そのものにも原因が あると思います。ナチスによるユダヤ人虐殺にしろ、ヒトラーは寧ろ国民の操り人形という側面もあったと思うこともあります。 ハンナ・アーレントはユダヤ人虐殺に主に関ったアイヒマンの裁判を通して「凡庸という悪」と言っておりますが、それは当時 のドイツ国民にも向けられた言葉かと思います。ただ、それと関連して使われることが多い「思考停止状態」という言葉。 この「思考停止状態」、周囲(マスコミなどを含めて)に流されやすい状態。これは奥が見えないくらい深く難しい問題です。 というのは知識階級の人の中にもそれが数多く見受けられるからです(むしろそちらの方が害が大きい)。 何も「私は絶対正しいことを言っている」と思っているわけじゃありませんよ。うーん、正直に言えば、心の中では若干どこ ろかそう確信している自分がいることを認めざるを得ないところがあります。その意味で私も利己主義・傲慢そのものです。 話は変りますが、偽薬でのプラセボ効果というものがあります。ある患者さんに、その病気とは全く関係のない、治癒効果 のない薬を「これはこの病気に一番効く薬です」と医者が言うと、実際に痛みが抑えられることもある(全員ではありません) という実験のことです。 このプラセボ効果は偽薬だけに留まらず、伝統的治療にも見出せるのかも知れません。興味深いのは、その実験過程で わかったことですが、「周囲の人たちが信じている」ことが、このプラセボ効果を大きくすることなんです。つまり、自分は 間違いだと思っているけれど、多くの人がそう言っているのなら、それは真実だろうと思い込んでしまうことです。 この実験結果と大衆迎合政治が生まれる背景、その関連性をどのように捉えていいのかわからないでいます。ただ「思考 停止状態」という言葉だけでは簡単に説明できない、もっと深いところから発しているという感じがしてなりません。 それは先天的に遺伝子に組み込まれた反応なのか、後天的に獲得されたものなのか。それはヒトラーのことでもわかる ように、状況によって悪い方向に、そしてある状況では良い方向に回転することもあると思います。それには前にも書き ましたが、常日頃から「中庸」を心がけることが大切ではないかと思います。置かれている状況は様々に変化し続けます が、その「中庸」の態度さえとっていれば、正しい回転を与えることが出来る。私が言っても何の説得力もありませんが、 現時点の私はそう感じます。 何か頭がこんがらがってきたので、くるくる回ってきます。フィギュアスケート選手のスピンのように回るんです。20回近く 高速で回るんですが、最初は平衡感覚が失われふらつくんですね。今でも体調が悪い日は必ずふらつきます。その日の 体調をこの回転で判断しているんですけど。これも盲目的な私の儀式の一つです。 昔の子供たちが使っていた独楽(こま)と同じように自分自身が回る。宇宙の天体にも少し関心があるので、惑星になった ような感じて自転するんですね。ところで、回転というと海外で話題になったハンドスピナーという、指で挟み回転させる おもちゃがあります。まだ購入するかどうか迷っていますが、長いものは高速で5分近くも回転し続けるらしいです。何故か 回転するものがすきなんです。 どんなに年をとっても、良寛さんみたいに、瞬時に子供の目の高さまで自分を低くすることが出来る。それが今の私の人生 の目標です。それが出来るかどうかではなく、方向性だけはもっていたいなと思っています。 豊洲移転延期による維持費の請求を 仲卸業者らが会見(2017年6月6日) |

![]()