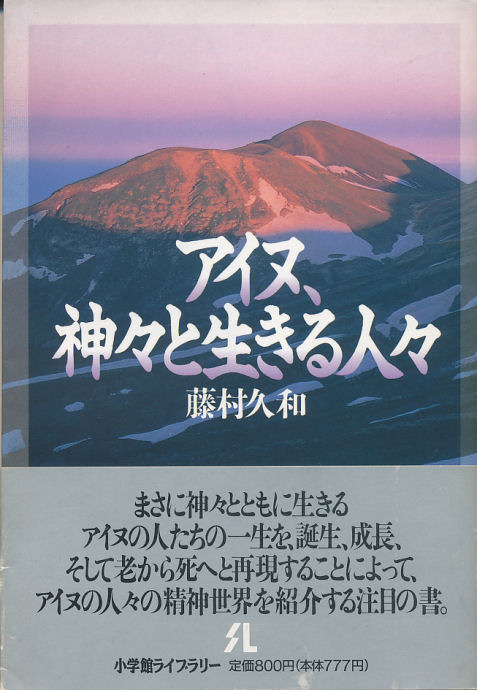

![]() 「アイヌ、神々と生きる人々」

「アイヌ、神々と生きる人々」

藤村久和著 小学館ライブラリー より引用

|

|

![]()

|

人の一生を変えてしまうような出会いは、そう人生に何度もないが、私は藤村久和君と そのような出会いを数年前にもった。私は、日本の基層文化を解く鍵がアイヌ文化にあ ると漠然と考えていたが、藤村君との出会いによってそれはまちがいないと確信し、今 その仮説を追究中である。私の日本文化論は、藤村君との出会いによって、新しい展開 を得たのである。藤村君は、いわば私の学問的恩人の一人なのである。

藤村君は、まだ若い前途洋々たるアイヌ研究者であるが、彼の研究方法はたいへん変 わっている。アイヌ語をしゃべり、アイヌの伝承をよく知っているアイヌのじいちゃんばあ ちゃんを見つけると、彼はそこに通いつめ、便所掃除までして、そのじいちゃんばあちゃ んと親しくなり、その結果、じいちゃんばあちゃんは藤村君を信用して、それまで誰にも 語らなかったアイヌの伝承を語るのである。そして、彼はそれを一所懸命に学び、ついに その古老のように、アイヌ語でユーカラをうたい、アイヌのカムイノミの儀式を自ら行なう ことができるようになるのである。それは、従来の同情と侮蔑の混ざった目でアイヌを見、 一段高い所からアイヌを研究する学者たちとは全く異なった研究の仕方である。

今まで、アイヌは日本人と全く異なった人種であり、その結果、言語も文化も宗教も全く 異なった民族であると考えられてきた。しかし、これは全く大和民族の傲慢さが生み出し た考え方であることが次第にわかってきた。アイヌは土着の日本人であり、アイヌ文化 は、日本の土着文化がもっともはっきり残存したものとして、日本文化と深い関わりを もっている。自然人類学においては、この考え方は、明らかにされてきた。言語学や 民俗学の研究は、まだそこまでいっていないが、私は、二十一世紀までにはっきり実証 されると思う。この藤村君が、長い間のアイヌの人たちと尊敬と愛情に満ちた交わりを 通じて知りえた、アイヌの宗教や世界観は、日本文化の根底をなしている宗教や世界観 であり、それを読む人は、自らの魂と思想の根底を見る思いがするにちがいない。アイヌ 文化研究は、日本文化研究のもっとも重大な要点であり、全ての日本人に関わりをもって いるのである。どちらかといえば、ものを書くことをおっくうにしていた藤村君が、多年の 研究の結果を一冊の本にしたことは、まことに喜ばしい。

|

|

月日の経つのは早いもので、本書を刊行してちょうど10年目を迎えることになった。 このあいだに、この本の成立に欠かせない多面的な事柄を、私が納得するまでかみ くだき、愛情を持って教えさとしてくれた古老のほとんどが、鬼籍に入られてしまった。

アイヌの霊の世界を聞き取り始めた頃は、地域や年齢、性を別にし、けっして互いに 会ったこともない古老たちの口から、共通した単語や、たとえは悪いが、まさに盗み 聞きしたとしか考えられないような話題が次々と同様に語られることに驚き、日本列 島北辺の普遍的な思想の存在に歓喜したものであった。

足繁く古老のもとへ通ううちに、それが、複雑であるが、しっかりした理づめの構造体 であり、信仰や宗教というより哲学といったほうが正しく、これまで世界的な叙情詩と して文学的評価を得たユーカラをはじめとする数々の物語は、その一話一話が理づ めの一証言であることも明らかになってきた。さらにそれは、大自然と共生するアイヌ の人々にとって、自然界での生態学、社会組織としての規定や人の道を説くものであ り、あらゆる困難に遭遇したときの対処事例集など、いわば百科事典といっても良い ものであった。数多くの物語を伝承し、普及することで、人が人として生き抜くための 要素を共通化し、そこに存在する世界観・宇宙観を共有することも容易に可能だった のである。

明治以降、急速な近代化の波はアイヌの人々の生活を急変させていき、多くのものが 失われたような錯覚をしていた。かつて各集落や家々で祀られていた神々は、神棚に 形を変えて納まり、祖先や亡くなられた御両親や御子息は仏壇に祀られ、一般の家と なんら変わるところがない。どこにでも見られる状況のなかで日々が送られていた。し かし、私が長居させてもらっているうち、アイヌ語で、あるいは日本語で、それぞれ祖先 が行っていたのと同様に神への祈り、仏を祀り、汁椀に清酒をそそぎ、割り箸を上に わたし、ストーブやコンロの火をつけて、感謝や祈願をする様は依然として変わらない。 部屋の掃き方も配座の感覚、しぐさや物腰、相手への気配りなどは昔そのままであった。

アイヌの文化はまさに心の文化であるが、あでやかな衣装や盛大な祭りはその片鱗で しかない。豊かすぎる社会生活を送ることのできる日本列島にあって、最も手当ての遅 れた部分は人の心の貧しさであると言われている。心の豊かさのためにこの一冊が役 立つならば、幸甚であり、本書を通して、古老が言い残したかった真のアイヌ文化が理 解されることを希望してやまない。

再刊にあたり、恩師梅原猛先生から一文を寄せていただいたことに感謝申し上げる。

|

|

以下、本書より抜粋引用

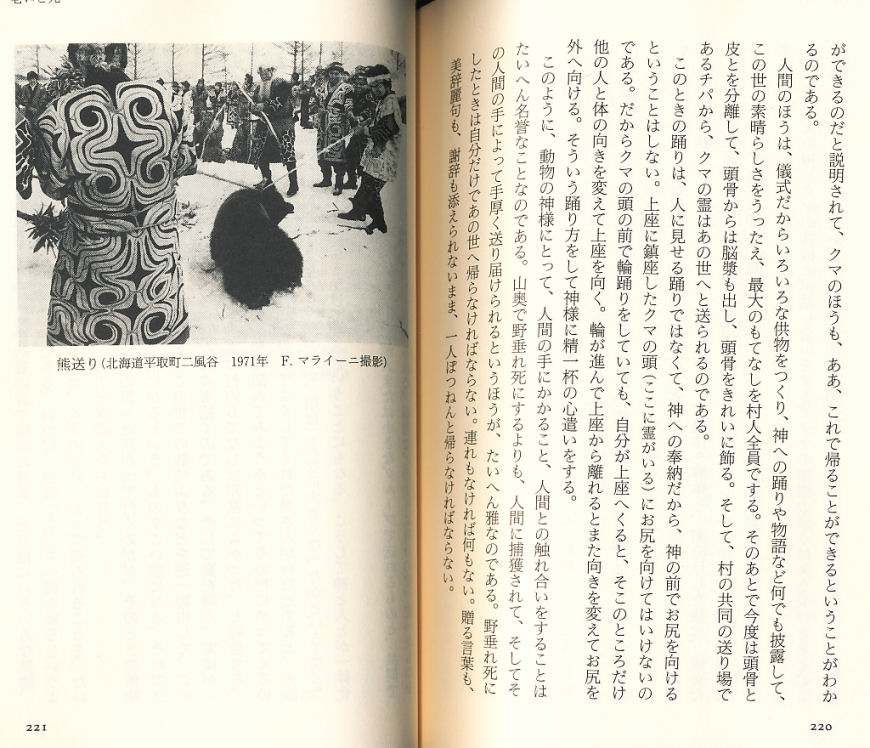

送る。それが広い意味での霊送りである。もちろん、いちばん最初に出てきた人 間より劣るもの、すなわちコップや灰皿などの霊と、クマなどの位の重い神様の 霊では、送る形式に差異がある。しかし、霊を送るということの根底に流れる感謝 の気持ちは共通である。アイヌの人たちはものに対しても、対人関係においても、 神様と接するときのように大事にする。大切にするという気持ちを忘れない。自分 をとりまくたくさんの人やものがあるおかげで、自分がこうしているんだという自覚 を常に持つ。霊送りというものは、病気との関連や食生活といったさまざまな角度 からもとらえることができるが、その本質は、知人、友人などの「人」とはもちろん、 全ての「もの」や自然と協調し合って生きていく姿勢を堅持するということにあるの ではないだろうか。

老人ホーム、ベビーホテルというものまである。それらの出現によって、家庭から離 れて暮らす、家庭から一時隔離してしまうこということが珍しいことではなくなった。 病気の人は入院し、身寄りのないお年寄りは老人ホームへ行く。確かにそういう施 設は、それが専門なのだから、家庭よりも優れている部分がある。三歳の幼児を家 に残して働きに行くより、幼児教育を勉強したプロのいる保育園のほうが安心だ。 精神病のプロの先生の力で取り除かれるということもある。

しかし、かつては体の悪い人も、心に問題のある人も、一体として暮らしていた。そ して、お互い相哀れみ、はげまし合い、慈しみ合う、あるいは触れ合うことで、お互 いの弱いところを助け合ってきた。そこでは、現実問題として病気が治らないという ことはあったかもしれないが、家庭や地域の人たちの相互協力という体制は確立さ れていたと思う。最近の傾向では、アイヌの人たちも、老人は老人ホームへ、病人 は病院へ、あるいは精神的な障害がある人はそういう施設へ入るようになってきて いるが、その反面、意思の疎通や交流、協力がままならず、五体はいちおう満足 なのだが、心に悩みのある人たちが増えてきているという。

昔は、いろいろな人がみなコミで住んでいたから、コミでみなが面倒を見合うという 体制があった。老化というのはいつかは誰にでもやってくることである。アイヌの人 たちは、その老化を真摯にとらえ、一つの共同体のなかで得た食糧なりなんなりは 均等に配分するということに表されるように、老人たちを排除することなく、認め合 い慈しみ合って生活を続けていたのである。

|

|

はじめに

Ⅰ 神々とアイヌ 1 アイヌという言葉の意味 2 人間のあり方 3 人と神のちがい 4 いろいろな憑き神 5 男系と女系 6 人の一生とは

Ⅱ 誕生と成長 1 出産と誕生 2 赤子や子供、育児 3 病気・・・・健康観・薬 4 あそび 5 子供から大人へ

Ⅲ 成人・結婚 1 成人儀礼 2 婚姻 3 子供たちの独立 4 自然との関わり 5 生業 6 炊事・食事 7 物交と交易

Ⅳ 老いと死 1 老化 2 葬儀と埋葬 3 霊送り

Ⅴ アイヌの宇宙観 1 霊の道 2 黄泉の世界 3 宇宙観の創造

あとがき 藤村久和君のこと・・・・解説にかえて 梅原猛 「小学館ライブラリー版」あとがき

|

![]()

|

|

|

2012年5月24日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した記事です。 |

|

2012年5月21日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した記事です。 |