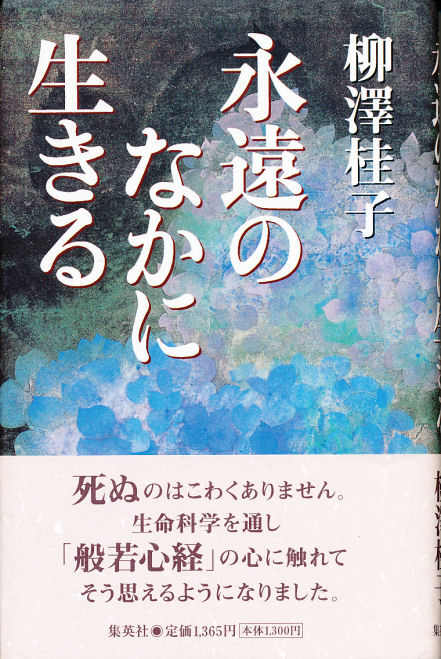

「永遠のなかに生きる」柳澤桂子 著 集英社

|

本書 より引用 本書 より引用

死は生の終着点のように思われていますが、けっしてそのようなものではありません。死は生を支え、 死は生の終着点のように思われていますが、けっしてそのようなものではありません。死は生を支え、

生を生み出します。受精の際にはたくさんの精子が死にますが、残された一つの精子によって生命が

誕生します。一つの生のためにおびただしい数の死が要求されます。死は生とおなじように、ダイナミック

な営みなのです。

生命の歴史の中では、生と死はおなじ価値をもっています。生きている細胞より死んだ細胞の数の方が

ずっと多いという意味において、生命の歴史は死の歴史であるということもできます。40億年の生命の

歴史の中に編み込まれた死を避けることはできないし、それは避けてはならないものです。死によってこ

そ生は存在するのであり、死を否定することは生をも否定することになります。

多細胞生物にとっては、生きるとは少しずつ死ぬことです。私たちは、死に向かって行進する果てしなき

隊列です。40億年もの間書き継がれた遺伝情報は、個体の死によって途絶えます。個体は40億年の

時間に終止符を打ちます。しかし、その遺伝情報は生殖細胞に組むこまれて生きつづけます。このよう

に見てくると、私たちが日ごろ意識している死は生物学的な死とはかなり異質なものであることがわかり

ます。

|

| |

|

本書より抜粋引用 本書より抜粋引用

生殖細胞の系列は、世代から世代へと遺伝情報を受け渡しつづけてきた細胞です。生殖細胞である 生殖細胞の系列は、世代から世代へと遺伝情報を受け渡しつづけてきた細胞です。生殖細胞である

卵と精子が融合すると、受精卵になります。受精卵は分裂して、細胞の数が増えていきます。これらの

細胞の一部はふたたび生殖細胞となり、残りは寿命のある体細胞になります。生殖細胞は次の世代へ

とつながっています。

このような流れを考えると、受精を新しいプログラムのはじまりととらえて、この瞬間を人間のはじまりと

考えることもできます。しかし、受精卵は人間のかたちもしていないし、意識ももちません。どこから人間

とするかという問題は、人工中絶という医学的な手技の発達によってもたらされたものです。その後に

できた体外受精も問題を大きくしました。

さらに遺伝子診断によって、胎児が遺伝病をもつかどうかということを診断できるようになると、そのよ

うな観点からの妊娠の中絶もおこなわれるようになります。診断法の進歩により、検査はいっそう簡単

になるでしょうし、診断できる病気も遺伝病にかぎらず、次第に増えていく可能性があります。

病気と診断された胎児を中絶することを「悪いこと」と決めつけてよいのでしょうか。自然は非常に冷酷

なものですが、妊娠初期に自然流産する胎児のほとんどはなんらかの異常をもつと考えられています。

異常をもつものが抹殺されてきたのが自然の掟でした。そのようにして、普通、生物は自然環境に適応

した個体を残すような仕組みになっています。ところが、私たち人間の心は自然ほど冷酷ではないので、

病気をもつ胎児の中絶にためらいを感じます。さらに、胎児がいつから人間であるかということをきめる

のさえむずかしい状況で、胎児の命を絶つということに倫理的な疑問を感じます。また、病気や障害を

もつ胎児を中絶するということが一般におこなわれると、そのような子供を産むことが悪いことのように

思われ、ひいては、病気や障害をもつ人々の存在さえも社会に受け入れられなくなるのではないかと

危惧されます。

病気や障害をもつ人々の自然環境への適応度は、健康な人より低いことが多いのです。また、現在の

状況では、このような人々の社会への適応度も低いといわざるを得ません。現在の状況では、病気の

胎児の両親が妊娠の中絶を希望しても責めることはできないように私には思えるのです。どのような

子どもが生まれても、安心して育てられるような社会環境をつくることがまず必要です。さらに、障害や

病気をもつ子どもも健康な子どももいっしょに過ごすことによって、障害や病気をもって生きることの意味

を一般の人々が知るような社会のシステムが必要です。このようにして、自然なら排除したであろう人々

を社会の中で受け入れて、ともに暮らすことによってのみ、自然の冷酷さに勝つことができるのではない

でしょうか。

|

| |

|

本書より抜粋引用 本書より抜粋引用

これとは反対に、人類は他の人のために尽くすことに喜びを感じ、そのような行いを善とする性格傾向 これとは反対に、人類は他の人のために尽くすことに喜びを感じ、そのような行いを善とする性格傾向

ももっていると私は信じています。先ほどお話しした攻撃性については、実験的なデータは豊富ですが、

人に尽くすことを喜びと感じるという考えは、実験データではなく、私の個人的な経験から来ています。

私が病気で動けなくなったときに、一番辛かったことは、人になにかをしてあげられないことでした。逆に

いえば、人になにかをしてあげて、喜ばれることがなによりもうれしいということです。この喜びは、私だけ

にとどまらず、多くの人に共通しています。長期の入院生活の中で、人になにかをしてあげたいというあふ

れるような善意は私も受けてきましたし、病院で同室になった人々や見舞いに来る人からも感じました。

私がまったく動けなくなって、全面的な介護が必要になったときに、このことは、世話される側として強く

感じたことです。

これとおなじ感情の裏返しであると思いますが、人が悲惨な状態にあることを、私たちは喜びません。

はやくよい状態にもどってほしいと思って手を尽くします。私たちは生まれながらにして慈悲の心をもって

いると私は思うのです。どの宗教でも仏や神は慈悲の心をもっていますが、それにならって、人間も慈悲

深いことはよいことだといわれ、そのような行動を取ったとき、私たちはさわやかな快感を味わいます。

私たちは生まれながらにして、仏性、神性を善とする考えをもっていると思います。私たちの意識の進化

の方向は、他人をたいせつにする方向に向いているのです。あるいは、自己本位であることが、私たちの

本来の性格であると思うこともあるかもしれませんが、私たちは、自己中心性を超越して、他人のために

尽くすことに喜びを感じるよう成熟しつつあるのだと私は思っています。

そのような視点から見て、これから人間たちの前途に大きく立ちふさがるのは、科学のまちがった使い方

です。人間のつくったホルモン作用攪乱物質や放射能によって、私たちの地球は汚染され、生物が住め

ないような状態になってしまうかもしれません。子孫が、そのようなことで苦しまないように、われわれは

全力を尽くすべきです。地球上のどこにも闘いのない、思いやりに満ちた人間社会をつくることができるよ

う願っております。

|

| |

命と原子力共存できぬ

~ 3・11からの再生 ~生命科学者 柳澤桂子

Aloe*Wing 命と原子力共存できぬ ~ 3・11からの再生 ~ 生命科学者 柳澤桂子 から引用しました。

これまで命や環境に関する本を50冊余り出しました。そろそろ執筆がつらくなり、人生最後の本のつもりで、

地球温暖化と原子力発電の恐ろしさについて書きました。その原稿を仕上げて整理をしていた3月11日、

福島第一原発事故が起きてしまいました。

最初に強調したいのは、わたしたち生物と原子力は、共存できないということです。生物は40億年前に誕生

し、DNAを子どもに受け渡しながら進化してきました。

DNAは細胞の中にある細い糸のような分子で、生物の体を作る情報が書かれています。わたしたちヒトの

細胞は、DNAを通じて40億年分の情報を受け継いでいます。DNAは通常、規則正しくぐるぐる巻.きになって

短くなり、染色体という状態になっています。

生物の生存は誕生以来、宇宙から降り注ぐ放射線と紫外線との闘いでした。放射線も紫外線もDNAを切っ

たり傷をつけたりして、体を作る情報を乱してしまうからです。

一方、細胞にはDNAについた傷を治す「修復酵素」が備わっています。ヒトの修復酵素は機械のように複雑

な働きをします。しかし、大量の放射線にさらされると、酵素でも傷を修復できず、死に至ることがあります。

ヒトが短時間に全身に放射能を浴びたときの致死量は6シーベルトとされ、短時間に1シーベルト以上浴びると、

吐き気、だるさ、血液の異常などの症状が表れます。こうした放射線障害を急性障箸といいます。しかし0.25

シーベルト以下だと、目に見える変化は表れず、血液の急性の変化も見られません。

ところが、そうした場合でも細胞を顕微鏡で調べてみると、染色体が切れたり、異常にくっついたりしている

ことがあります。また、顕微鏡で見ても分からないような傷がつき、その結果、細胞が分裂停止命令を無視

して、分裂が止まらなくなることがあります。

それが細胞のがん化です。がんは、急性障害がなくても、ずっと低い線量で発症する可能性があるのです。

しかも、がんは、進行して見えるようにならないと検出できませんから、発見まで5年、10年と長い時問がか

かります。いま日本人の2人に1人ががんにかかり、3人に1人ががんで亡くなります。なぜこんなに多いのか。

わたしは、アメリカの核実験やチェルノブイリ原発事故などで飛散した放射性物質が一因ではないかと疑っ

ていますが、本当にそうなのかそうでないかは、分かりません。この分からないということが怖いのです。さら

に、放射線の影響は、細胞が分裂している時ほど受けやすいことも指摘しておかなければなりません。

ぐるぐる巻きになっているDNAは、細胞分裂の時にほどけて、正確なコピーを作ります。糸を切る場合、ぐる

ぐる巻きの糸より、ほどげた細い糸の方が切れやすいでしょう?胎児や子どもにとって放射能が怖いのは、

大人よりも細胞分裂がずっと活発で、DNAが糸の状態になっている時間が長いためです。

わたしは研究者時代、先天性異常を研究し、放射線をマウスにあてて異常個体をつくっていたので、放射能

の危険性はよく知っていました。1986年、チェルノブイリ原発事故が起きた時、わたしはいったい誰が悪いの

だろうと考えました。原子力を発見した科学者か。原子力発電所を考案した人か。それを使おうとした電力

会社か。それを許可した国なのか。

いろいろ考えて、実はわたしが一番悪いのだと気付きました。放射能の怖さを知っていたのに、何もしてい

なかった。

そこで88年、生物にとって放射能がいかに恐ろしいかを訴えるため、「いのちと放射能」(ちくま文塵)を書き

ました。原発がなせダメなのか。第一に、事故の起こらない原発はないからです。安全性をもっと高めれば

よいという人がいますが、日本の原発も絶対に事故は起こらないといわれていました。福島の事故で身に

しみたはずです。

第二に、高レベル放射性廃棄物を子孫に押しつけているからです。処理方法も分からない放射能のごみを

残して、この世を去る。とても恥ずかしいことです。10年もしたら、みんな福島のことを忘れてしまうのではな

いかと心配です。

原発がないと困る人はたくさんいます。政治家は電力会社から献金を受け、テレビ局や新聞社は電力会社

の広告を流しています。原発は地元の町や村に雇用を生み、交付金などで自治体財政を潤します。それら

は生産すること、お金をもうけることです。いくらもうけても、原発事故で日本に住めなぐなったら何にもなら

ない。どうして政治家が気付かないのか不思議です。わたし一人の力は小さく、原発はなくなりません。

「福島のために何かしたい」とおっしゃる方はたくさんいます。ただ、福島産の物を買ってあげるとか、そうい

うことでしょうか。「自分」というものを考えてみる。生命とは何かをしっかり考えてみる。

そういう、根本的なことが大事な気がしています。それが福島のためであり、子孫のためになると思います。

繰り返します。生物と原子力は共存できません。原発は絶対にやめるべきです。

(聞き手 細川智子 道新11.8.29.)

|

|

2012年3月30日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した記事です。

画像省略

写真は「生きて死ぬ智慧 心訳 般若心経」柳澤桂子著より引用

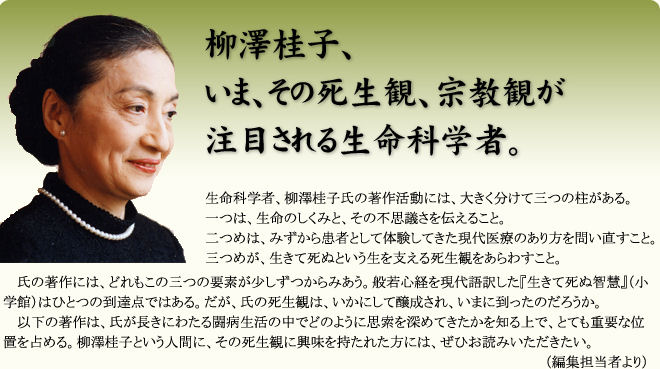

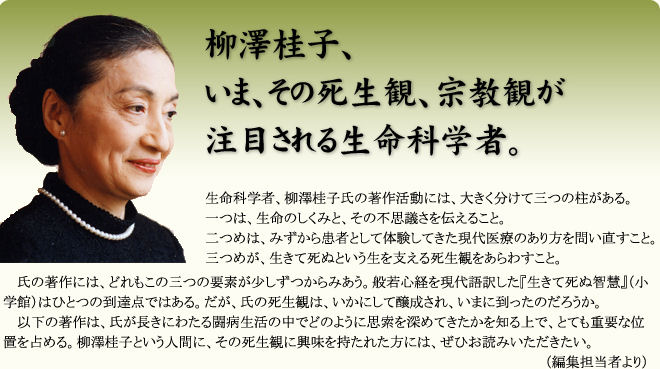

私が尊敬する人で仏教にひかれている人は多い。宮沢賢治、哲学者の梅原猛さん、生命科学者

の柳澤桂子さんなどがそうである。

しかし葬式仏教の姿や住職が高級外車に乗り、ロレックスの金時計などしているのを見ると、本来

の仏教とはかけ離れたものになっているのではないかと感じていた。

ただ、前の投稿にも書いたが職場の同僚が高野山に出家したときから、仏教にたいしての自分の

無知がいろいろな偏見に繋がっているのではないかと思うようになっていた。

柳澤桂子さんは前途有望な生命科学者だったが、原因不明の病気で36年もの間苦しみ自殺も考

えたという。しかし彼女が一般の人向きに書かれた遺伝子に関する本は高い評価を受ける。そん

な彼女が書いた「生きて死ぬ智慧 心訳 般若心経」は、自身が研究してきた遺伝子という科学の

視点、そして何より闘病の苦しみの中から般若心経を自分の視点で捉えなおしたものだった。

何か日本人として遅すぎはしたが、ブッダのことをもっと知らなければならないと感じている。

☆☆☆☆

私たちは生まれながらにして、仏性、神性を善とする考えをもっていると思います。

私たちの意識の進化の方向は、他人をたいせつにする方向に向いているのです。

あるいは、自己本位であることが、私たちの本来の性格であると思うこともあるかもしれませんが、

私たちは、自己中心性を超越して、他人のために尽くすことに喜びを感じるよう成熟しつつあるの

だと私は思っています。

そのような視点から見て、これから人間たちの前途に大きく立ちふさがるのは、科学のまちがった

使い方です。

人間のつくったホルモン作用攪乱物質や放射能によって、私たちの地球は汚染され、生物が住め

ないような状態になってしまうかもしれません。

子孫が、そのようなことで苦しまないように、われわれは全力を尽くすべきです。

地球上のどこにも闘いのない、思いやりに満ちた人間社会をつくることができるよう願っております。

「永遠のなかに生きる」柳澤桂子著より引用

☆☆☆☆

(K.K)

|

|

2014年5月13日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した写真です。

独り言なのでコメントは不要です。

科学者、教壇で教える立場の学者、彼らに「地球に生きる全ての生命に思いを馳せる」資質が欠けているなら、

決して彼らを人々の上に立たせてはいけない。

原子力に限らず、他の学問(政治・経済・医学・哲学など)に対しても言えることだと思いますが、たとえそれに

よって人類の進歩が遅くなっても、後に生み出される多くの災難に比べると小さなことではないでしょうか。

頭が切れる、知能指数が高いのは優れている、その判断基準がまかり通った結果が現代の世界かも知れま

せんね。

|

|

2014年5月17日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した写真です。

表現の自由(問題となっている漫画のことではなく、以前から感じていることを書きます)

私にはとても出来そうにはありませんが、真剣に真実を追究する心構えがあるのなら、先入観を捨て相反

する立場の意見も真剣に聴く。

それでも「真実は違う」と確信したら、たとえ身のの危険が迫っても追求の手をやめない。

平衡感覚と覚悟、それが欠如している人間が「表現の自由」を盾に正当化すること、それは「表現の自由」

の姿をおとしめ、逆に言論統制へと突き進む扉を開くようなものです。

「表現の自由」とは関係ありませんが、社会福祉研究の第一人者であった故・一番ケ瀬康子さんの言葉が

心に残っています。

「熱き心と、冷めた頭の2つが必要不可欠」

最後に「表現の質」に関してですが、どんな情報にしろ先ず疑うように心がけています。

全てを疑うことなど人間不信に陥りそうで出来ませんが、偏向報道を見るにつけ、その心構えだけは心の

片隅に持っていたいものだと思います。

|

柳澤桂子 | 話題の本 | 書籍案内 | 草思社 より画像引用

「生きて死ぬ智慧 心訳 般若心経」文・柳澤桂子 画・堀文子 英訳・リービ英雄 小学館

「生きて死ぬ智慧 心訳 般若心経」文・柳澤桂子 画・堀文子 英訳・リービ英雄 小学館

「いのちの日記 神の前に、神とともに、神なしに生きる」柳澤桂子著 小学館

「いのちの日記 神の前に、神とともに、神なしに生きる」柳澤桂子著 小学館

「愛蔵版DVD BOOK 生きて死ぬ智慧」文・柳澤桂子 画・堀文子 小学館

「愛蔵版DVD BOOK 生きて死ぬ智慧」文・柳澤桂子 画・堀文子 小学館

「われわれはなぜ死ぬのか 死の生命科学」柳澤桂子著 草思社

「われわれはなぜ死ぬのか 死の生命科学」柳澤桂子著 草思社

「柳澤桂子 いのちのことば」柳澤桂子著 集英社

「柳澤桂子 いのちのことば」柳澤桂子著 集英社

「意識の進化とDNA」柳澤桂子著 集英社

「意識の進化とDNA」柳澤桂子著 集英社

柳澤桂子さんのホームページ 「柳澤桂子 いのちの窓」

心に響く言葉(2011年7月3日)・柳澤桂子(生命科学者)の言葉

心に響く言葉(2011年7月3日)・柳澤桂子(生命科学者)の言葉

![]()

![]()

![]()

![]() 「生きて死ぬ智慧 心訳 般若心経」文・柳澤桂子 画・堀文子 英訳・リービ英雄 小学館

「生きて死ぬ智慧 心訳 般若心経」文・柳澤桂子 画・堀文子 英訳・リービ英雄 小学館![]() 「いのちの日記 神の前に、神とともに、神なしに生きる」柳澤桂子著 小学館

「いのちの日記 神の前に、神とともに、神なしに生きる」柳澤桂子著 小学館![]() 「愛蔵版DVD BOOK 生きて死ぬ智慧」文・柳澤桂子 画・堀文子 小学館

「愛蔵版DVD BOOK 生きて死ぬ智慧」文・柳澤桂子 画・堀文子 小学館![]() 「われわれはなぜ死ぬのか 死の生命科学」柳澤桂子著 草思社

「われわれはなぜ死ぬのか 死の生命科学」柳澤桂子著 草思社![]() 「柳澤桂子 いのちのことば」柳澤桂子著 集英社

「柳澤桂子 いのちのことば」柳澤桂子著 集英社![]() 「意識の進化とDNA」柳澤桂子著 集英社

「意識の進化とDNA」柳澤桂子著 集英社![]() 心に響く言葉(2011年7月3日)・柳澤桂子(生命科学者)の言葉

心に響く言葉(2011年7月3日)・柳澤桂子(生命科学者)の言葉