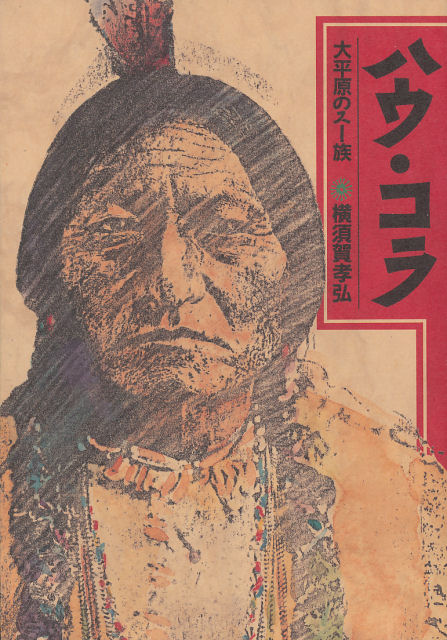

![]() 「ハウ・コラ 大平原のスー族」

「ハウ・コラ 大平原のスー族」

横須賀孝弘著 日本放送出版協会 より引用

|

立場から描いた文献で、歴史にその多くのページを割いて紹介している。 それと共に現在のスー族の一人ひとりのインディアンのあるがままの姿を 描き、彼らの聖なる儀式(ユイピ、サン・ダンス、赤い矢の儀式)や民族の 祭典パウワウの様子を詳しく描き出している。また本書はそれに留まら ずインディアンを美化し神格化しすぎている最近の傾向にも一石を投じ、 その実像を著者なりに解釈している。この傾向はこの私のページでも当て はまることだが、白人入植以降インディアンの部族間の対立・戦争は古き 時代のものとは異質なものとなってきたと私は捉えている。詳しくは「イン ディアンの残虐性の真否」をお読みいただければと思うが、多くのインディ アンの言葉に接するとき、私自身また著者とは違った想いを感じてならな い。だが、近年のインディアンに関しての行き過ぎた美化が産みだした 弊害も存在することも事実であろう。それは「リトル・トリー」に象徴される 偽書において、インディアンの魂が商業主義に利用されていることがまず 上げられる。それは彼らが今でも虐げられている民族であることなど眼中 にはなく、自らの私腹を肥やすためだけに利用しているに過ぎない現実が あり、このような偽書は精神世界と呼ばれる分野では顕著に見られる傾向 にある。私自身このホームページを通して主に白人入植以前のインディアン の精神文化の実像を探っていきたいと思っている。そしてインディアンに限 らず先住民族が現在置かれている実状と何がそうさせたのかをも理解し、 私たちが歩むべき社会とはどのようなものでなくてはならないのを共に探っ ていきたいと願っている。その為にもインディアンの実像をみなさま自身が自 らの手で確かめてみることが必要不可欠なのかも知れない。その意味で、 本書は美化されすぎている最近の出版界の傾向に、一石を投じた価値ある 文献と言えよう。そして、どんなに解釈や想いが異なろうが著者も私も彼ら インディアンが好きなのだということを。 (K.K)

|

![]()

|

本書より引用

失礼というものだろう。政治の世界で、「純真・無邪気」とは「愚か」の同義語なの だから。インディアン部族の中には、周囲を敵対部族に囲まれ、巧みな外交駆け 引きなしには部族の存亡がたちまち危ぶまれるといった例も少なくなかったので ある。その駆け引きの巧みさは、ヨーロッパ人との交渉においても遺憾なく発揮 され、それは、インディアンとの交渉に当たったこすっからいヨーロッパの政治家 も頭を抱え込むほどのものであった。地球規模の自然破壊が進み、環境問題が 深刻になる中で、アメリカ合衆国などではインディアンの生き方を「自然保護思想 の手本」として見ならおうという考え方が広く支持されるようになった。その影響か らか、日本でも、「インディアンは、自然を非常に大切にする人たちだった。彼ら は生存に必要とする以上の野生動物を殺すことは決してなかった」と言う人たち がいる。果たしてそうだろうか? 確かに、インディアンの多くは、自然を征服す るというよりは、むしろ、自然との密接な関わりの中で暮らしていた。しかしそれ は、彼らのテクノロジーが未発達だったため、好むと好まざるとにかかわらず 自然を大規模に改変できなかったからにすぎない。そのテクノロジーに可能な 範囲の中で、彼らも自然破壊を行ってきた。農耕や狩猟のために野火を放って 森や草地を焼き払うこともあった。野生動物の捕獲にしても、行きすぎがなかっ たとは言えない。他の大陸の古代人と同じように、インディアンの先祖も時に 野生動物の過剰殺戮を行い、多くの種の絶滅に手を貸してきたことが、古生 物学者により指摘されている。ヒトとは、ともすれば自然を過剰に収奪し、多 かれ少なかれ自然に迷惑をかけることなしに生存することの極めて難しい 生物なのだ。とは言え、わたしたちに比べれば彼らの方がはるかに自然と 親しい関係にあったことも、これまた疑い得ない事実である。私が北米イン ィアンにひかれる大きな理由も、実はそこにある。彼らは、北米の大自然の 中に育ち、野に生きる知恵を学び伝えてきた。そして、厳しい自然の中でその 精神と肉体とを鍛え、養ってきた。その結果、彼らの中には、自然から遠く切り 離された生活を送る人たちが及びもつかないほどの立派な精神と肉体を持つ 者が多かった。彼らの社会は、そうでなければ生きてゆけない社会だったの だ。本書の主人公である大平原のスー族も、その例外ではない。

|

|

本書より引用

だった。総じて、暮らし向きは決して豊かとは言えない。八方塞がりな社会状況の中 で、抱える悩みも多いに違いない。それでも、みんな生きることを存分に享楽してい るようだった。しかも、部族の明日のこともきちんと考えている。例えば、ジョーだっ て、確かに酒には弱いが、決してただの酔いどれではない。73年のウンデッドニー 占拠では仲間とともに戦っているし、部族の進むべき道について考えを訊けば、しっ りとした意見を返してくる。子供の頃から憧れつづけてきた北米インディアン。野に 生きる知恵に富み、逞しく勇敢な、私にとってのスーパーヒーロー、「大平原の戦士」 たち。しかし、その面影は、祭りや儀式など特別の場を別にすれば、今の彼らには ない。それは、武士道に生きたサムライの姿を現代の日本人に求めても虚しいの と同じことだ。それでもやっぱり、私は彼らが好きだ。栄光の歴史を背負った人々 の末裔だからではない。彼らを人間として好きになったのだ。彼らのことを想い、 彼らの暮らす居留地の情景を心に浮かべると、そのたびに胸が締めつけられる ような懐かしさを感じる。遠い異国の人々であり、不便な片田舎の土地なのに、 奇妙な懐かしさと心のやすらぎを感じるのは、一体なぜなのだろうか?

|

|

まえがき

Ⅰ スー族の歴史

序 北米インディアンとは 「インディアン」という民族はいない 「部族」は「国家」なり? 多様な文化 共通の祖先 連帯への道 ヒトとしてのインディアン

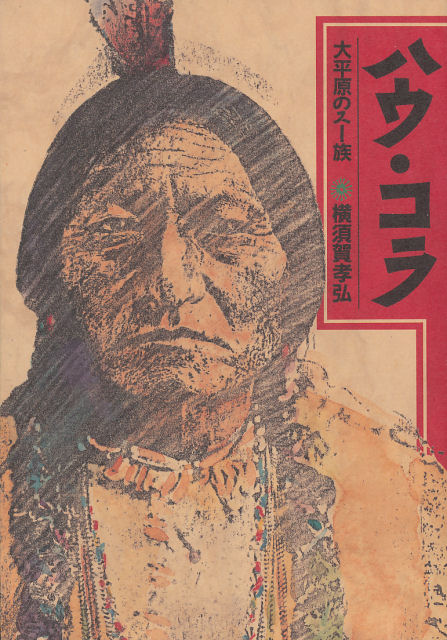

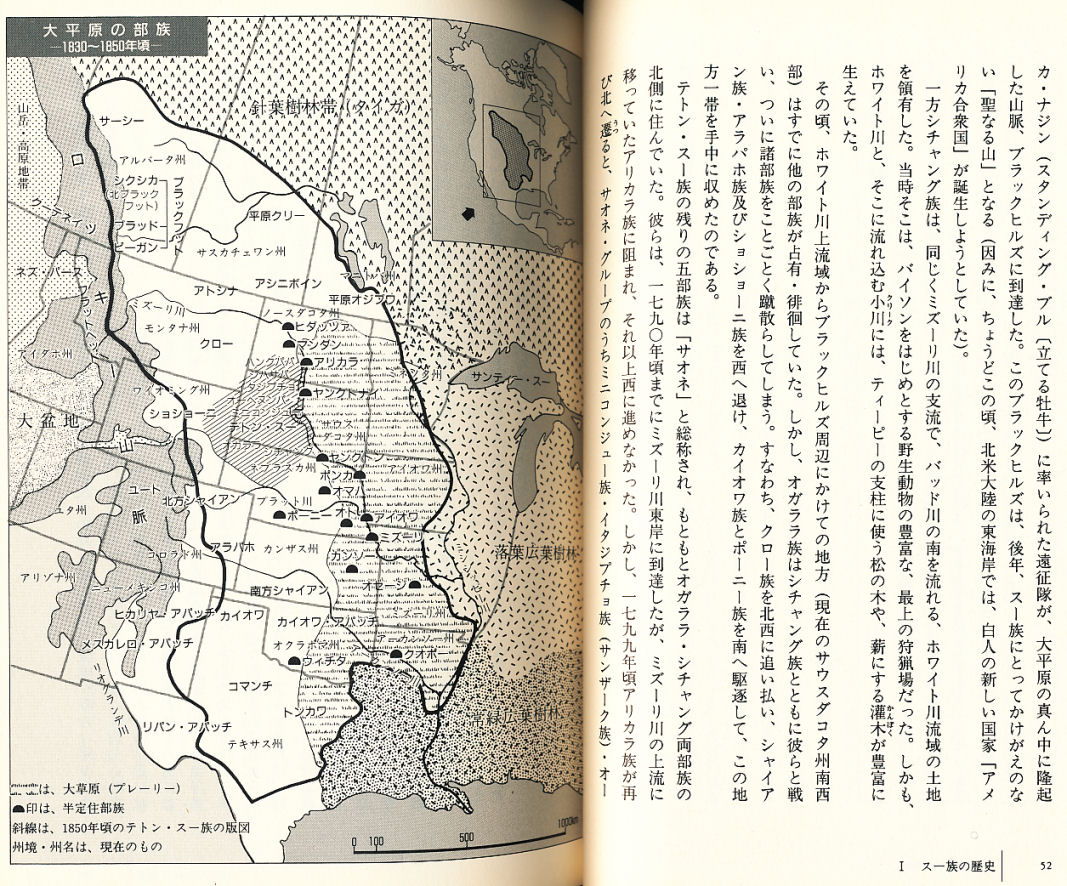

1 大平原の戦士 大平原への進出 三つのグループ 暮らしを支えるバイソン 馬による大平原文化領域の確立 大平原の半定住民 領土の獲得 勝利の凱歌 大いなる首長たち 聖なるメディスンマン ビジョンクエストの啓示 男と女の役割分担

2 侵された大平原 毛皮交易がもたらしたもの 大平原の「国際関係」 西部を目指す移民の群れ(1840年~) 最初の衝突(1854年) 殺戮の大平原(1864年) パウダー川地方の攻防(1865年) 百人殺しの戦い(1866年) 民族の英雄 ララミー砦条約(1868年) 東部への旅(1870年) 侵された聖地(1874年) 指導者たちの選択 カスター将軍の殲滅(1876年)

3 大平原の挽歌 喪われた聖地(1876から77年) バイソン群の壊滅 居留地の悲惨 新興宗教「ゴースト・ダンス」(1889~90年) ウンデッドニーの大虐殺(1890年) 日はまた昇る

Ⅱ スーの国を訪ねて

1 スーの国へ 憧れのスー族 ラピッドシティにて ブラックヒルズにて 大平原の自然公園

2 スーの国で スーの国の首都パインリッジ 怨恨の地ウンデッドニー スー族の放送局と大学

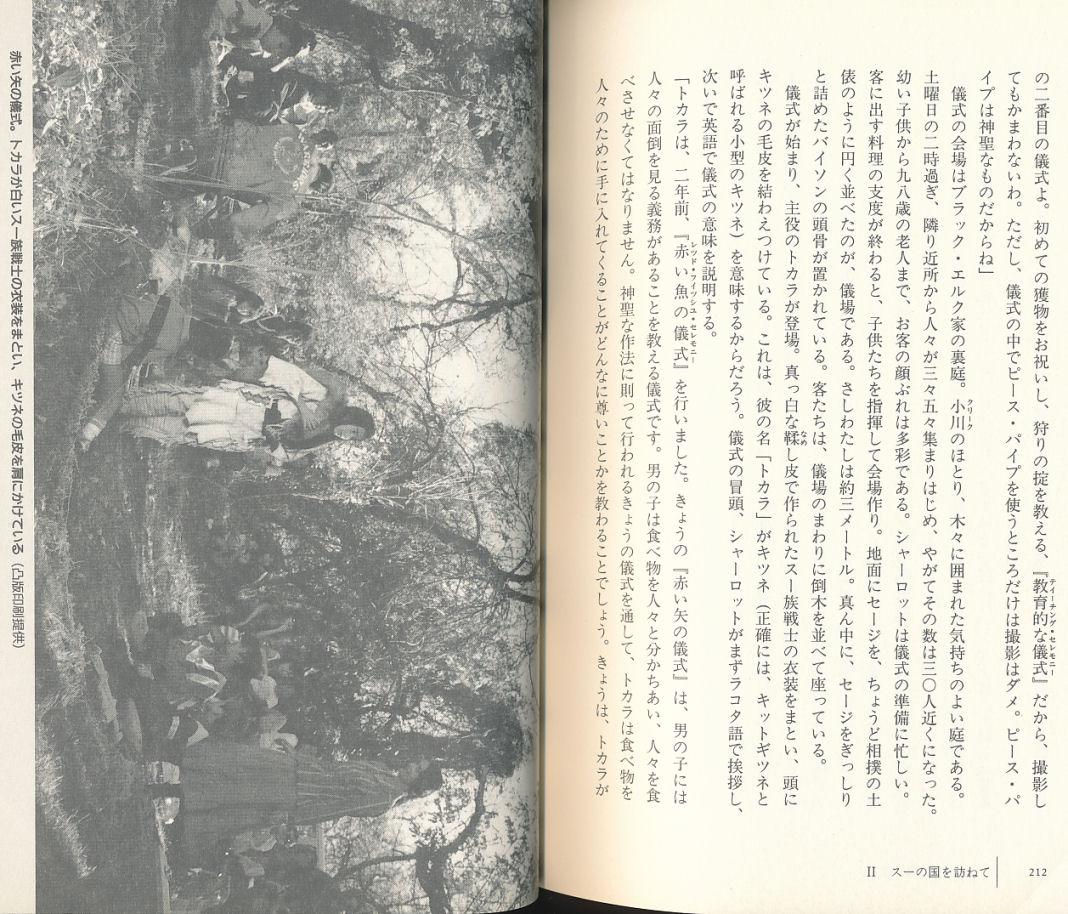

3 生きている伝統 民族の祭典「パウワウ」 死ぬほど熱い「スウェットロッジ」 暗闇の秘儀「ユイピ」 禁じられた儀式「サン・ダンス」 少年の成長を祝う「赤い矢の儀式」

4 ミタコラ、ラコタ ラコタ・ネームの秘密 お酒の魔力 助け合いの社会 ミタコラ(我が友)、ラコタ

あとがき その後の私たち

|

|

紀行」などの自然番組を中心に制作しており、著作家として「ハウ・コラ 大平原のスー族」、 「北米インディアン生活術」。訳書に「大平原の戦士と女たち」、「北米インディアン悲詩」(絶 版)、監修本に「北米インディアン生活誌」がある。尚、著者の横須賀孝弘さんは北米イン ディアンに関する約350冊の文献の目録(1951-1998)を編集しており、彼らインディアンの 実像を理解しようと思う人たちには参考になるであろう。

|