![]() 「アイヌ・モシリの風」チカップ美恵子・著

「アイヌ・モシリの風」チカップ美恵子・著

NHK出版

|

|

![]()

|

チカップ 美恵子(チカップ みえこ、本名・伊賀 美恵子(いが みえこ)、1948年9月2日 - 2010年2月5日) はアイヌ文様刺繍家、文筆家。北海道釧路市出身。『チカップ』とは、アイヌ語の名詞「cikap」で『鳥』と いう意味。 釧路でアイヌ人の家族に生まれる。伯父に、エカシとして有名な山本多助がいる。幼少期より、母の 伊賀ふでより、アイヌ文様刺繍とアイヌ歌舞ウポポを習う。兄に、アイヌ民族活動家の山本一昭がいる。 少女時代に映画にも出演したことがある。このときの写真が無断使用された学術書が出版され、 『アイヌ民族肖像権裁判』となる。 首都圏で、アニメーション彩色の仕事につく。その後,アイヌ文様刺繍家として生計を立て、知名度を 上げる。アイヌ民族肖像権裁判で、マスメディアに登場する。1969年に出版された『アイヌ民族誌』(第一 法規出版)で、少女時代に映画撮影でとられたアイヌ民族衣装のいでたちの顔つき写真が無断で使われ、 見出しに『滅び行く民族』という語句がつけられた。このことを知ったチカップ美恵子は、そのページの 著者の更科源蔵らに抗議する。満足する謝罪は得られず、1985年に札幌地方裁判所に提訴、『アイヌ 民族肖像権裁判』として知られるようになる。その年に、更科源蔵は死去するが、出版社と監修者を 相手に、裁判を継続する。1988年に、チカップ美恵子への謝罪、その他の条件で和解となる。 アイヌの尊厳、先住民族としてのアイヌ民族の地位の確立、その他アイヌ民族の立場として、著書を 出版し発言する。アイヌ文様刺繍を初めとしたアイヌ文化の奥行きの深さについて、説いている内容の 文章が多い。その一方で、アイヌを搾取・収奪してきた近代日本に対して、アイヌの立場として告発 するような表現が多くあった。北方領土問題については、北海道ウタリ協会の立場と異なり、19世紀に アイヌを『北方領土』から追い出した日本が返還を要求することを非難するという立場をとっていた。 ピースボートに、積極的に参加している。また、最近の著書では、日本の一般市民との対話を大切に した雰囲気の表現となっていて、NHK出版から、『アイヌ・モシリの風』を出している。 2006年に急性骨髄性白血病を患い入院。その後講演活動を再開した。2009年9月に再入院。2010年 2月5日午前11時22分(JST)、入院先の札幌市内の病院で死去。61歳。

|

|

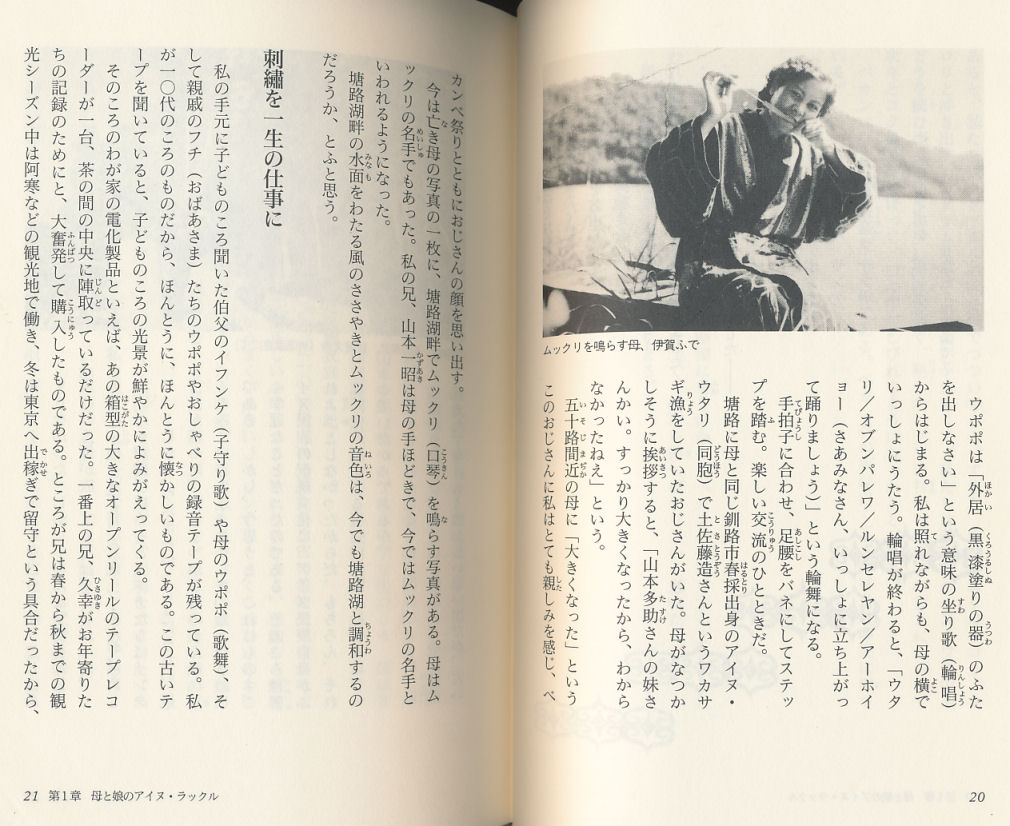

上の写真は「アイヌ・母(ハポ)のうた」伊賀ふで詩集 伊賀ふで・著 麻生直子+植村佳弘・編 現代書館 より引用。

|

|

より引用。

|

![]()

|

|

|

2012年5月24日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した記事です。 |

|

2012年5月21日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した記事です。 |