![]() 「ヤノマミ」

「ヤノマミ」

ヤノマミ、それは人間という意味だ

国分拓 著 NHK出版 より引用

|

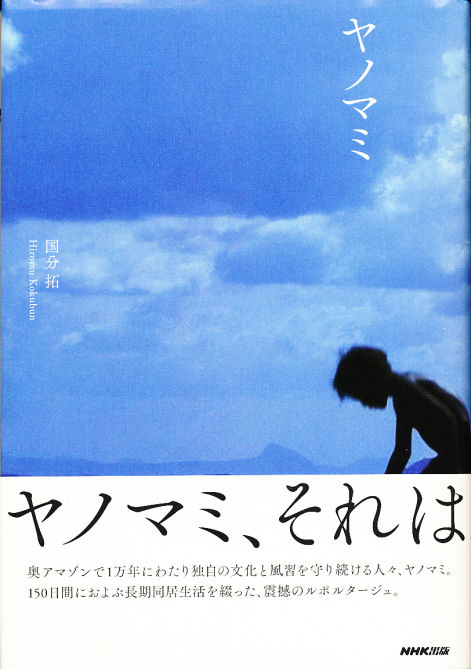

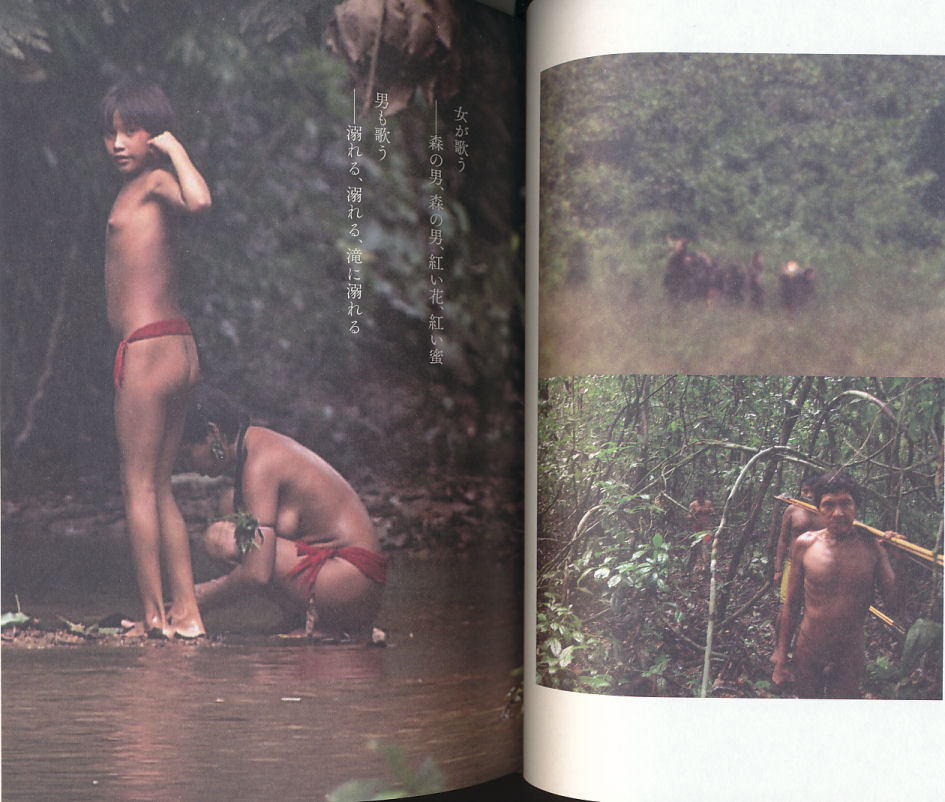

滞在にも関わらず、警戒感を持ち続けるヤノマミ族の「ワトリキ」村の人たちと、長倉洋海氏 がヤノマミ族「デミニ」村を撮った傑作写真集「人間が好き」そして日々の触れ合いを綴った 「鳥のように、川のように 哲人アユトンとの旅」で紹介される人たちの陽気な笑顔と深遠な 言葉。200以上も分散しているヤノマミの村落だが、「ワトリキ」と「デミニ」の村は地理的に 非常に近い場所にありながら、女性の祭の参加の仕方や警戒心など異なっている。恐らく どちらの姿も真実なのだと思う。日本でも北海道と沖縄では歴史・風習が違うようにヤノマミ 族でもそれぞれの村落が持つ歴史(金鉱堀りのガリンペイロなどや森林破壊、白人の接触) がそうさせたのかも知れないし、また違う理由があるのかも知れない。本書に紹介されてい る長老の一人が「あなたたちはしっかり広めて欲しい。自分の家に帰って家族に話して欲し い。ナプ(ヤノマミ以外の人・主に白人)が来る前、ヤノマミは幸せだったと。ナプが病気を 持ってきて、私の父も母も祖父も祖母も叔父も叔母もみんな死んでしまった。私は一人ぼっ ちになった。こんなことは二度と起きて欲しくない。ヤノマミがナプの病気で死ぬところを見た くない。私たちは逃げた。山の中を歩いた。その時もたくさん人が死んだ。今、ワトリキにい る者は生き残った者たちだ。とても苦しい思いをしてきた者たちだ。忘れないで欲しい。私た ちはもっと大きなグループだった。とても大きなグループだった。その頃のことを思い出すと、 今でも苦しくなる。思い出すだけで悲しい。どうして、私たちの祖先の土地でそんなことが起き たのか。あなたたちはしっかり伝えて欲しい」と訴えているように、悲しい記憶が「ワトリキ」の 人たちに突き刺さっているのだ。 (K.K)

|

![]()

|

(本書より引用)

わたり自らの伝統・風習・文化を守り続けてきた人たちは、どのように子を産み、祝い、 家族として迎え、育てていくのか、そこに、ヤノマミが<ヤノマミ(人間)>であることの全 てがある、と思ったのだ。

僕たちは妊娠していると思われる女性と仲良くなるべく、話しかけたり、形態描写で「いつ 頃産まれるの?」と聞いてみたりした。だが、女たちは<タイ・ミ(知らない)>と言うか、 笑って去っていくだけだった。やはり、無理なのだと思っていた。話を聞くこともできない のだから、出産の現場に立ち会うことなど不可能だと思っていた。

だが、同居を始めてちょうと百日目、僕たちは出産現場に初めて立会い、百二十日目に は子どもの亡骸を白蟻に食させる儀式を目の当たりにした。そして、百三十日目、14歳 の少女が生まれたばかりの子どもを僕たちの目の前で天に送った。少女は未婚者で、子 どもの父親が誰なのか、自分でも分からないようだった。少女は複数の男と情を交わして いた。懐妊から10回の歳月が過ぎ陣痛が始まると、少女は痛みで泣き続けた。丸2日、 泣き続けた。45時間後に無事出産した時、不覚にも涙が出そうになった。おめでとう、と 声をかけたくもなった。だが、そうしようと思った矢先、少女は僕たちの目の前で嬰児を天 に送った。自分の手と足を使って、表情を変えずに子どもを殺めた。動けなかった。心臓 がバクバクした。それは思いもよらないことだったから、身体が硬直し、思考が停止した。 その翌日、子どもの亡骸は白蟻の巣に納められた。そして白蟻がその全てを食い尽くした 後、巣とともに燃やされた。

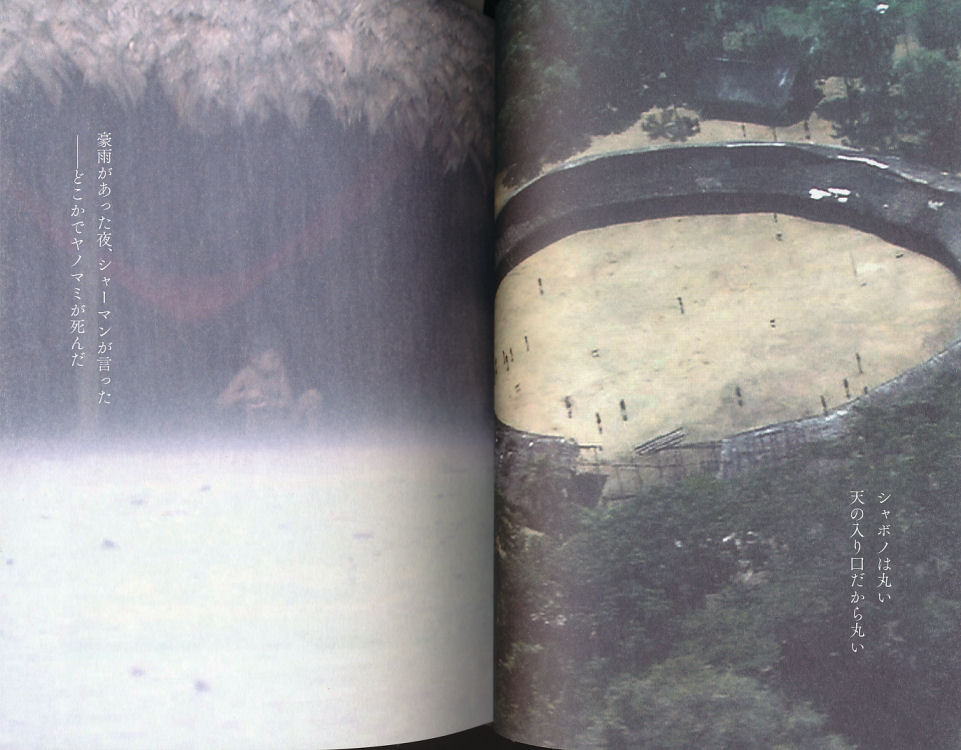

緊張を強いる「文明」社会から見ると、原初の森での暮らしは、時に理想郷に見える。だ が、ワトリキは甘いユートピアではなかった。文明社会によって理想化された原始共産的 な共同体でもなかった。ワトリキには、ただ「生と死」だけがあった。「善悪」や「倫理」や「文 明」や「法律」や「掟」を越えた、剥き出しの生と死だけがあった。1万年にわたって営々と 続いてきた、生と死だけがあった。

思えば、僕たちの社会は死を遠ざける。死骸はすぐに片付けられるし、殺す者と食べる者 とが別人だから何を食べても心が痛むことがない。だが、彼らは違う。生きるために自分で 殺し、感謝を捧げたのちに土に還す。今日動物を捌いた場所で明日女が命を産み落とす ことだってある。ワトリキでは「死」が身近にあって、いつも「生」を支えていた。僕たちは、 ショックを受ける度に、死を想うようになっていった。死を想うことと生の輝きは同義なのだ と言い聞かせて、同居を続けた。

するのも精霊の力によると信じられていた。まず、大地から男の体内に入った精霊が精子 となり、女の体内に入る。その時に天から<ヤリ>という精霊が下りてきて膣に住み着く。 ヤリがその場所を気に入れば妊娠し、気に入らなければ妊娠しない。だから母親の胎内 に宿る命も精霊で、人間となるのは母親が子どもを抱き上げ、家に連れ帰った時だった。 モシャーニャは精霊として産まれてきた子どもを人間にはせずに、精霊のまま天に返した のだ。 (中略) 誤解のないように言っておきたいのだが、ヤノマミの女たちは何の感情もなしに子どもを 天に送っているのではない。僕たちは、天に送った子どもたちを思って、女たちが一人の 夜に泣くことを知っている。夢を見たと言っては泣き、声を聞いたと言っては泣き、陣痛を 思い出したと言っては泣くのだ。ヤノマミのルール(掟と言うより習慣・風習に近い)では死 者のことは忘れねばならないのに、女たちは忘れられないのだ。

でも、彼らはいったい何を話していたのだろう。闇夜で何を話していたのだろう。

闇の精霊チチリは闇が好きで、夜明けの光が大嫌いだった。 だから、チチリは夜明けの精霊ショエメリを憎んでいた。 ある日、チチリはショエメリと大喧嘩を始め、ついには食べてしまった。 地上は夜だけ、闇だけの世界となった。 明かりのない闇だけの世界にヤノマミは怯えた。 いつまでも怯えていると、気の毒に思ったチチリが現れて、こう言った。 「怖かったら、話なさい。 私が言葉を教えるから、みんなで話しなさい。 家族で話し、友人と話し、客人が来た時にも話しなさい」 以来、ヤノマミは闇夜に話す。 闇の精霊チチリに教えてもらった言葉で、闇夜に話す。 (ヤノマミ族に伝わる闇にまつわる神話)

僕たちの同居は闇の中で耳を澄ませるようなものだった。百五十日間、僕たちは深い 森の中でひたすら耳を澄まし、流れている時間に身を委ねた。そして、剥き出しの人間 に慄き、時に共有できるものを見つけて安堵し、彼らの歴史や文化を学び、天と地が 一体となった精神世界を知った。それらは、僕たちの心の中にある「何か」を突き動か し、ざわつかせた。深いところに隠れていたはずの記憶が甦ってくるように、心の奥底 ざわつかせた。

僕たちは、その得体の知れない「何か」と、答えの出ない対話を続けることになったのだ。

|