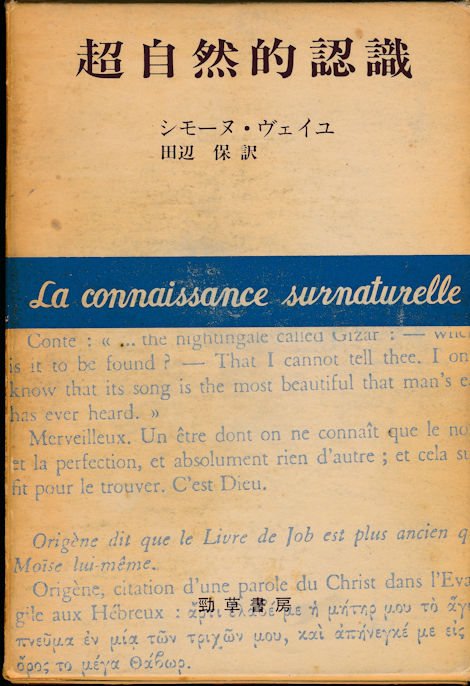

![]() 「超自然的認識」シモーヌ・ヴェイユ著 田辺保・訳 勁草書房

「超自然的認識」シモーヌ・ヴェイユ著 田辺保・訳 勁草書房

![]()

本書 編者のノート より抜粋引用 その大部分は、おりにふれての随想、作品の草案、読書ノートといったものであるが、また、本の題名のリスト、 引用文なども含まれている。ノートは7冊であり、べつに手帳が1冊である。ノートは全部、1942年5月17日、モロッコ へ向けてマルセイユを出帆したときから、1942年11月10日、英国へ渡るためニューヨークを発ったときにいたる までの時期に書かれた。この期間、シモーヌ・ヴェイユは、カサブランカ近くのアイン・セバの収容所で2週間と少し の間をすごし、それからニューヨーク行きの船に乗り、ニューヨークには、1942年6月末に着いた。手帳の方は、 英国、それも主としてロンドンに滞在中の日付になっていて、シモーヌ・ヴェイユの最晩年に至るものである。 さいごの方は、鉛筆で書かれている。周知のように、シモーヌ・ヴェイユは、1943年8月24日、アシュフォード(ケント 州)のサナトリウムで死んだのだが、そこへ運びこまれたのは、やっとその数日前のことであった。 本書 訳者あとがき より抜粋引用 なく「人為」に対立する「自然」の意味ではなく、「人間に固有の持って生まれた(肉体的・精神的)性質の全体」を 指すのであり、「本性」という訳語を当てるのがいっそう適切であるかもしれないが、「超本姓的」という表現はまだ 日本語として熟していないように思われるので、慣例に従いこのように決定した。本書成立の由来、内容などに ついては、巻頭の「編者のノート」に記されているとおりである。ガリマール社版のシモーヌ・ヴェイユの著作は ほとんどすべて、本書と同じ「希望」双書に収められているが、この双書はアルベール・カミュ(1913〜60)によって 創設された。第二次世界大戦下の英国において、34歳で死んだ、当時まったく無名だったといってシモーヌ・ ヴェイユを、戦後のフランスの思想界に紹介した大きい功績は、当然第一にカミュに帰せられるべきであるが、 本書の編者も(明記されてはいないが)、カミュであるとみなすことは充分に可能である。シモーヌ・ヴェイユとカミュ との密接な関係については、大木健氏のすぐれた論考が参照できる(勁草書房版 同氏著『シモーヌ・ヴェイユの 生涯』に所収)。 シモーヌ・ヴェイユは、1942年5月14日、ドイツ軍のフランス全土占領を前に、両親などの強いすすめにさからい きれず、マルセイユを(商船『リヨティ元帥』号にて)出帆し、アメリカへ向かった。5月20日にはカサブランカへ到着 し、シモーヌたち約900人の避難民は、一時カサブランカ郊外アイン・セバの収容所に入れられ、そこで17日間を すごしたのち、6月7日、ポルトガル船「セルパ・ピント」号でいよいよアメリカへ向けて発つ。航海は、バーミューダ 諸島へ一度寄航しただけで、およそ1か月かかり、ようやく7月6日ニューヨークで下船ということになった。シモーヌ・ ヴェイユの一家は、ハドソン川にのぞむリヴァーサイド・ドライヴのアパートに落ちつくが、彼女はさっそくかねての 願いどおり英国(ロンドンには、ド・ゴール首班の亡命フランス政府があった)への再挑戦をはかって、八方手を つくす。当時アメリカにいたジャック・マリタンやジャック・スーリス・シューマン(自由フランス政府で働いていた)あて に2通の手紙を書き、2か月後、シューマンから英国行の望みがかなうかもしれないとの、希望をもたらす返事を 受けとる。10月には、偶々アメリカを訪れたド・ゴール政府の内務・労働担当官アンドレ・フィリップと会見した。 かれの尽力によって、ついに11月10日、彼女はスウェーデン船に乗り、ふたたび大西洋を逆に渡って英国へと 向かう夢が実現することになった。25日にはリヴァプールに到着し、程なくロンドンに移ったシモーヌ・ヴェイユが、 シューマンなどの紹介で亡命フランス政府の一員として勤務し、のちに『ロンドン論集』としてまとめられた多彩な 問題を扱ったいくつもの論文や、対戦後のフランスの未来像を描き上げた大作『根をもつこと』などを完成したあ と、翌年春には、過労と節食がたたって病い(結核)が悪化し、下宿で昏倒、やがてサナトリウム(ケント州アシュ フォード)へと運ばれたが、あまりにも厳しい自虐的な態度をとりつづけたため、43年8月24日ついに「餓死にひと しい」死に方をとげたことは既に知られているとおりである。以上がざっと粗描してみたシモーヌ・ヴェイユ晩年の 2、3年の歩みの大要であるが、本書『超自然的認識』の内容をなしているノートの全部は、このようにひときわ けわしく、峻烈のさまを示している期間内に、だれに見せようとの、またどこに発表しようとの意図もなしに、ひそか に書き続けられていたものである。マルセイユ出発時に、「もはや2度とは会えぬ」かもしれぬとの予感のもとに、 友人ギュスターヴ・ティボンに託した10冊ばかりのノートが、のちにティボンの手により編集され、公刊されたのが、 『重力と恩寵』(邦訳、講談社文庫、春秋社、南窓社)であるが、本書は、これらのマルセイユ時代に書かれた ノートの後に続くものであり、シモーヌ・ヴェイユ最晩年のもっとも秘められた記録の一つである。 あるが、後に田辺 保 訳で講談社から「重力と恩寵」という題で出版 される。「重力と恩寵」のヴェイユの言葉はこちらに掲載しております。 |

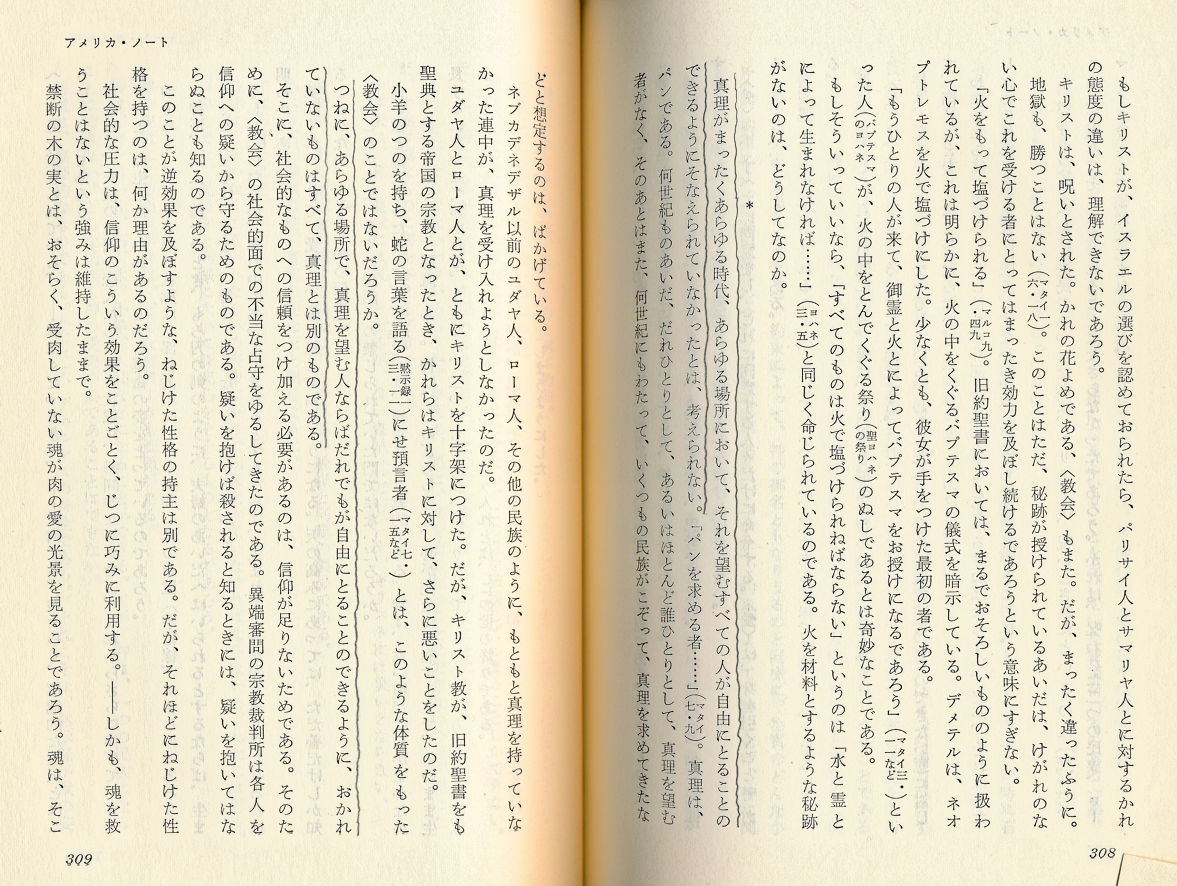

本書 より抜粋引用 プロローグ いっしょに来なさい。おまえが思ってもみないことを教えてあげよう。」 わたしは、かれのあとについて行った。 かれは、わたしをとある教会へ連れてきた。新しいが、あまり美しくない教会だった。かれは、わたしを祭壇の前 までみちびいてくるとこういった。「ひざまずきなさい。」 わたしはこたえた、「まだ洗礼を受けておりません」。 かれはいった、「真理が所在する場所の前に出たときと同じように、愛をこめてこの場所の前でひざまずきなさい」 と。わたしは、いいつけられたとおりにした。 わたしたちふたりのほかに、誰もいなかった。かれは話した。ときどき、誰か入ってきて、会話に加わったが、 すぐまた、出て行った。 もう冬とはいえない頃だった。といって、まだ春にはなっていなかった。木々の枝は、まだ蕾をつけず、裸のまま、 冷たい空気の中で、日ざしを浴びていた。 光がさしのぼってきて、輝きを放ち、そして薄らいで行った。そのあと、星と月とが窓から入りこんできた。それから また新しく、明けの光がのぼってきた。 ときどき、かれは黙りこんで、戸棚からパンをとり出してきて、わたしたちは分けあって食べた。そのパンは、 まさしくパンの味がした。その味にはもう二度と出あうことがなかった。 かれは、わたしにぶどう酒をついでくれ、また自分にもついた。太陽の匂い、その町が建っている大地の匂いが するぶどう酒だった。 ときどき、わたしたちは、その屋根裏部屋の床の上に横になった。甘い眠りがわたしの上にくだってくるのだった。 そして、目がさめると、わたしは太陽の光を吸いこんだ。 かれは、教えをさずけようと約束していたのに、なにも教えてくれなかった。わたしたちは、古い友だちどおしの ように、とりとめもなく、種々雑多なことを話しあった。 ある日、かれはいった。「さあ、もう行きなさい」と。わたしはひざまずいて、かれの足に接吻をし、どうかわたしを 行かせないでくださいと切にねがった。だが、かれはわたしを階段の方へと抛(ほう)り出した。わたしは、何も わからず、心は千々に砕かれて、階段を下りて行った。いくつもの通りを通りすぎた。そして、あの家がどこに あったのかを、自分が全然知らずにいることに気がついた。 もう一度あの家を見つけ出してみようとは、決してしなかった。かれがわたしを連れにきてくれたのはあやまり だったのだと、さとっていた。わたしのいる場所は、この屋根裏部屋ではない。それはどこだっていい。刑務所の 独房でも、つまらぬ装飾品やビロードの飾りたてたブルジョワの客間の一室でも、駅の待合室でもいい。どこだって いいのだ。だが、この屋根裏部屋ではない。 ときとして、わたしは、おそれと後悔の気持をおさえかねながら、かれがわたしにいったことを少しばかり、自分で 自分にもう一度いいきかせてみずにはいられないことがある。わたしがきちんと正確におぼえていると、どうして わかるだろう。そうわたしにいってくれる、かれはもういないのだ。 かれがわたしを愛していないことは、よくわかっている。どうして、かれがわたしを愛してくれるはずがあるだろう か。それにもかかわらず、なおかつ、おそらくかれはわたしを愛してくれているらしいと、わたしの中の奥深くの 何ものかが、わたしの中の一点が、おそろしさにふるえながら、そう考えずにはいられないのだ。  本書 アメリカ・ノート より抜粋引用 道端にくずれおれ伏している未知の人が空腹だというならば、食べ物を与えなければならない。自分の分として 十分な食べ物がない場合でも、それは、神への愛のためにではなく、その人が空腹だからである こういうことなのだ、自分自身と同じように隣人を愛するということは。 「神のために」与え、「神のために」、「神において」他者を愛するのは、自分自身と同じように他者を愛することでは ない。人は、動物的な感覚にうながされて、自分自身を愛するのである。 こういう動物的な感覚が普遍的なものとならなければならない。これは矛盾である。奇跡的である。超自然的である。 矛盾とか不可能とかが、超自然的なもののしるしである。 人は、「神のために」、「神において」自分を愛しはしない。そうではなく、自分が神の被造物である限りにおいて、 自然が心の底に入れておいた自己愛を正当なものと認めるのである。 隣人への愛についても同じである。 すべての思考する存在は、ただ神の創造の行為によってその生存を与えられたという限りにおいて、愛されても よい価値があり、また、神への愛ゆえに、この生存を捨て去る能力も持っている。わたしは、わたし自身をも、 他人をも、ただこの資格において愛してよい権利を持つ。 ただ神だけが、善である。従って、ただ神だけが、あらゆる心労、気づかい、気苦労、願望、思考の熱中の対象と さえるにあたいする。ただ神だけが、なにかの価値とも結びついた、こういう魂のあらゆる動きの対象とされるに あたいする。ただ神だけが、善へと向かうこの動き、わたしという存在の中心をなすこの善への願望にふさわしい 何かを持っている。 わたしと呼ばれるこの被造物は、善ではない。従って、このものはわたしにとっては、この世の何ものとも同様に、 無縁で、どうでもよいものである。 本当に、このとおりなのである。 なぜわたしは、善でもないものに関心を寄せるのだろうか。 しかし、それでも神に従わぬことは、わたしにとっては堪えられない程に苦痛である(実にたびたびそういうことが あるとしても)。 これは、どんなふうに折り合いをつければよいか。 減少できぬ、れっきとした矛盾。 矛盾がれっきとしているというのは、一方の極を廃棄すると、どうしても他方の極を破壊するか、それともその 実質を空にしてしまう場合である。別ないい方をすれば、矛盾が避けられない場合である。 必然ということは、すべての論理において最高の基準である。必然のみが、精神を真理と触れ合わせる。 なぜか、この点も深く考えてみること。 神において、憐れみと義、願いと可能とを区別するのは(単に人間の思考としかかかわりのない、ばかげた仮定の 形においてではなく)、一般の重大性をもつ、不当な不条理をあえてすることになる。 例。神は、すべてのことができる。神にはできたであろう・・・しかし、実際、神は願ったのだ・・・など。 不条理である。願いと可能との限界は、神においては同じである。神は、自分にできることしか願わない。神にこれ 以上のことができないのは、神がこれ以上できることを願わないからである。このように、無限に、円環をなして 続く。その円環は、神の真理の投影である。 憐れみと義についても、同様である。神はその義のゆえに、だれでも、その憐れみを受けうる者には、憐れみも、 どんな種類のさいわいも、与えずにはいられない。また、その憐れみのゆえに、そのゆるしやどんな種類のさいわい も受けようと望まぬ者からは、これらを取り上げずにはいられない。 神のことを考えているときに、神の憐れみと義とを区別するのは、幼稚である。また、人間のことを考えているとき でも、こうした区別は正しくない。なぜなら、こうした不条理は、ほかのこととは違って、用いようがないからである。 少なくとも、わたしにはそう思える。 神のもろもろの属性は、互にはみ出すことがない。 これらには、共通の限界があり、神の創造の行為によって、放棄されることが、その限界である。 わたしたちの方は、被造物としての自分の生存を放棄することによって、この限界を消し去ることができる。 「あなたがわたしに与えてくださったすべての血を、あなたに返す。」 たちの中には、何かを崇拝する能力があり、それは、この世のどこかへ向けられるか、別な世界へ向けられるかの どちらかだからである。 もし神を否定するなら、神を崇拝しているか、それとも神という外見をまとった、この世のものを崇拝しているかで ある。 もし人が神を否定するなら、自分ではそれと知らずに、神を崇拝しているか、それとも、この世のものを自分では この世に属するものとみなしていると思いこみながら、その実は、たとえ自分では知らないとしても、そこに神的な 諸属性を想定して、崇拝しているかである。 崇拝の能力が分割されて、・・・一部分はこの世のものに向かい、一部分は別な世界へと向かうような、・・・魂の 成長の一時期があるものだ。 その判別の基準は、こうである。だれでも、条件づけられたものを、例外なしに、条件的にしか愛していない人は、 真の神を崇拝する人である。 真の〈善〉は、この世の外にある。 この世界に、美というかたちで善のしるしを置かれた神の知恵のおかげで、わたしたちは、この地上のものを 通して〈善〉を愛することができる。 この物質の従順さ、この自然の母性的性質が、聖母マリアのうちに肉となったのである。 しかも、耳のきこえぬ物質が、神の説得の言葉に注意深く耳を傾けている。 「この世は、あなたの支配に同意しています。」 愛によって、物質は、神の知恵の刻印を受け、美しいものとなった。 世界の美しさを愛するのは、正しいことなのだ。美しさこそは、造りぬしと造られたものとの愛の交換のしるしで あるから。 美しさとものとの関係は、聖性と魂との関係にひとしい。 真に美しい人間は、愛されるにあたいする。顔の美しさとか、からだの美しさとかがかきたてるよこしまな欲望は、 美しさが受けるにあたいする愛ではない。それは、自分にとってあまりにも純粋なものに面して、肉がとらわれる 一種の憎しみである。プラトンは、このことを知っていた。 神の恩寵とは、不幸の中にあっても、ときとして、わたしたちに美しさを感じさせるようなものである。そのときには、 それまでに自分の知っていた美しさよりも、もっと純粋な美しさが啓示される。ヨブ。 しかし、いつも不幸の最初の侵害は、美しさを奪うこと、魂の中に醜悪さが侵入することからはじまる。そのとき、 たとい目標をなくしたとしてもいっさいの常識に反して、同じ方向にじっと愛を向けていることのできない人々は、 おそらくは決定的に、善とのつながりを失ってしまう。 わたしは、ありうることだと思っているのだが、ある限界が存在していて、それはこの世にあってはやくも越えて 行けるようなもの、そしてそれをいったん越えた向う側には、もはやどんな救いの希望も残されていないようなもの だとするならば、これを超えた人たちは、肉体的な苦痛すらも感じないか、あるいはほとんど感じないのではないか と信じたくなってくる。 どんなふうにも用いようのない苦しみがあるとすれば、それは純粋な悪であろう。聖アウグスチヌスは、純粋な悪 とは無であるといっている。 だから、また、わたしは、動物は苦しむことがないと信じたいのである。 神は、二つの仕方で、わたしたちの愛をご自身の方へと向けて行くことができるようにとなさった。美しさを通して と、真空においてと。 わたしたちは、すべての過去において、神の意思が成就されたことを、何よりも大事なことに思わなければなら ない。未来においては、思考を持つ被造物に対して、霊感のかたちで神が純粋な善を送ってよこされるという希望 を、現在は、その中間にある。現在は、受容の対象でも、希望の対象でもなく、冥想の対象である。必然と善という、 二つの相反するものが一体としてある世界の美しさの中に、神の〈知恵〉を冥想すること。すでに成就された事実は、 必然であり、来るべき善は、待ち望まれるものである。 「あなたのみ心が行われますように」(マタイ 6・10)は、受容である。「あなたの御国がきますように」(同 6・10)は、 希望である。「あなたの御名があがめられますように」(同 6・9)は、ただ愛をこめての静観、「わたしたちの負債を おゆるしください・・・」(同 6・12)。 わたしたちにとって債権者は、神である。神はまた、わたしたちの唯一の債務者でもある。わたしたちは、自分たち の願望と相反した出来事にあうたびに、債権を踏み倒されると感じるのである。 しかし、負債をゆるすということで何よりも困難なのは、神に対して、わたしたちの罪をゆるすことである。罪の意識 には、真の〈善〉である神に対する、一種の怨念と嫌悪がつきまとっている。そうした構造を持つために、罪は、 魂を害するのである。 移ろいやすい罪意識につきまとわれていない罪は、魂を害することはない。だが、そのようなことは、精神的な 病気といっていいような、ある種の魂の状態の中でしか生じない。 病気が回復期にはいると、こうした罪も、有害となる。そのときになって、罪意識があらわれ、しかもむりにこれを 押し殺そうとするからである。 そなえられていなかったとは、考えられない。「パンを求める者・・・」(マタイ 7・9)。真理は、パンである。何世紀 ものあいだ、だれひとりとして、あるいはほとんど誰ひとりとして、真理を望む者がなく、そのあとはまた、何世紀 にもわたって、いくつもの民族がこぞって、真理を求めてきたなどと想定するのは、ばかげている。 ネブカデネデザル以前のユダヤ人、ローマ人、その他の民族のように、もともと真理を持っていなかった連中が、 真理を受け入れようとしなかったのだ。 ユダヤ人とローマ人とが、ともに、キリストを十字架につけた。だが、キリスト教が、旧約聖書をも聖典とする帝国 の宗教となったとき、かれらはキリストに対して、さらに悪いことをしたのだ。 小羊のつのを持ち、蛇の言葉を語る(黙示録 3・1) にせ預言者(マタイ 7・15など)とは、このような体質をもった 〈教会〉のことではないだろうか。 つねに、あらゆる場所で、真理を望む人ならばだれでも自由にとることのできるように、おかれていないものは すべて、真理とは別のものである。 そこに、社会的なものへの信頼をつけ加える必要があるのは、信仰が足りないためである。そのために、〈教会〉 の社会的面での不当な占守をゆるしてきたのである。異端審問の宗教裁判所は各人を信仰への疑いから守る ためのものである。疑いを抱けば殺されると知るときには、疑いを抱いてはならぬことも知るのである。 このことが逆効果を及ぼすような、ねじけた性格の持主は別である。だが、それほどねじけた性格を持つのは、 何か理由があるのだろう。 社会的な圧力は、信仰のこういう効果をことごとく、じつに巧みに利用する。・・・しかも、魂を救うことはないという 強みは維持したままで。 禁断の木の実とは、おそらく、受肉していない魂が肉の愛の光景を見たことであろう。魂は、そこへの下降を禁じ られている、・・・魂はくだってきて、・・・受肉する。おそらく、超越的な選択とはこういうことであろう。 おそらく、交換の瞬間の恋人たちの魂の状態は、瞬間的な形にせよ、これからさらに伸びて、まったきひとつの 生となりかわろうとする運命の姿をとっていることであろう。 おそらく、こういう魂の状態は、部分的には、この瞬間の星の配置(宇宙線)によるのであろう。 (神が、二人の結合のとき、もろ刃の剣のように、夫婦のあいだへはいられたとするならば、生まれてくる子どもは、 きよい。神は、そんなことができるのか。) もしわたしたちが、罪の中にあって生まれるとするならば、生まれることが罪を成り立たせるのは明らかである。 魂はくだってきて、受肉し、善と悪を知るようになる。天の高みにあっては、ただ善だけしか知ることがない。 〈カタリ派の伝承〉 このことがまた、多くの説話への禁じられていた門ではないだろうか。 良い種と毒麦のたとえ(マタイ 13・24−30など)は、絶対的にマニ教的である。神は、良い種だけしかまかなかった。 毒麦をまくのは、悪魔である。神は、このどちらをも、善が完全に成熟するまで、そのまま生長するにまかせておられ る。なぜなら、二つのものは互に入りくんでいるので、一方を引きぬけばかならず他方も引きぬくことになるからで ある。取り入れとは、この世の終りである。 神は純粋な善を生み出されたのだが、悪魔がそこに悪をまぜ合わせ、神がこの二つのものを分けようとすれば、 両方ともを砕き去ってしまうようにした。 説話の中にみられる、良いものを選ぶ物語。 悪魔は、実際、非常に強いのである。 神は、この世を、これ以上に良くすることはできない。この世を破壊してしまうことしかできない。そこで、神は善が 完全にみち溢れるときまで、この世を存続させておくことをなさった。 どうして、そうでないわけがあろうか。事実上、悪は、善をそこなうことができないのだ。悪はただ、中途半端なもの に害を与えるだけである。 十字架は、悪い盗賊には災いとなるが、良い盗賊(ルカ 23、40〜43)や、キリストには災いとならない。 になって、もっと幸福になれるのですか」と答えることができよう。だが、もしだれかが、「わたしは、幸福になりたい のです」というとしても、だれも「どうしてですか?」とは答えないであろう。 あなたが幸福でありたいと望む理由を、わたしにいってください。 だれかが苦痛を感じていて、慰めを得たいと望んでいる。どんな理由で、あなたは慰めを得たいとねがうのかを、 わたしにいってください。 おかしい質問だ。だれが、そんな質問をあえてしかける者があるだろうか。 その質問を、自分自身にしかけなければならない。そして、まず第一に、自分には、幸福でありたいと望むどんな 理由もないこと、次に、幸福は、理由もなく、無条件に望まれるべきものではないことをさとらなければならない。 なぜなら、ただ善だけが、このように望まれるべきものだからである。 これがプラトンの思想の根底である。 こういう思想は、本性とは非常に相反するものであるから、ただ聖霊の火に焼きつくされた魂の中にしかあらわれて こないのである。おそらく、ピュタゴラス派の人々の魂がそうであったように。 だから、プラトンの全作品の中から、このことを理解した人もなく、見てとった人すらいない。 永遠の至福とか、永遠の命とか、天国などの名でさかんにたたえられている幸福も、同じようにさばかれなければ ならない。あらゆる種類の幸福が、このようにさばかれなければならない。あらゆる種類の満足も。 聖ヨハネは、わたしたちは神を見て幸福になるだろうとはいわず、わたしたちは、神をあるがままに見て、神と ひとしい者とされるであろうといった(ヨハネ 1・18、14・12、17・21など参照)。 わたしたちは、純粋な善であるだろう。 わたしたちは、存在せぬ者となるであろう。だが、善の限界にあるこの無の中で、わたしたちは、地上の生活の どの時にもまして、いっそう実在的なものとなるであろう。そのかわりに、悪の限界にある無は、実在性のないもの となる。 実在性と存在とは、別々のものである。 このこともまた、プラトンの中心的な思想である。そしてまた、あまり理解されていない。 (ユスティノス、聖アウグスチヌスなどは、プラトンがモーセから、神は〈存在〉であることを学び知ったのだといった。 だが、プラトンは、神が〈善〉であり、〈善〉は〈存在〉の上にあるものだということを、だれから学んだのであろうか。 モーセからではない。)  |

![]()

マルセイユのシモーヌ・ヴェイユ 1941年(32才)  2016年1月2日の夜明け 「超自然的認識」に再び取り組む。 |

Revival Begins With Oneself | ubfriends.org