![]() 「天の科学史」中山茂・著 講談社学術文庫 より引用

「天の科学史」中山茂・著 講談社学術文庫 より引用

|

|

![]()

|

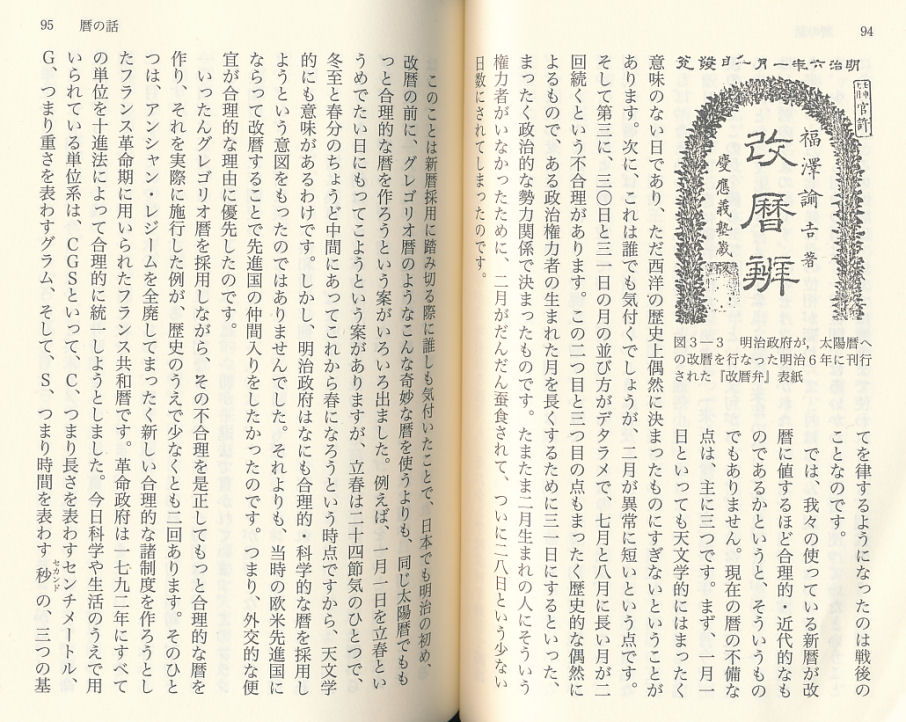

(本書より引用) |

|

太陽を中心として、地球も含めた諸惑星がそのまわりを回るという宇宙論の考え方は、コペルニクスが はじめてではありません。ギリシャの昔にもそういう考え方があって、後のアリストテレスなどの書いた ものの中に残っています。また、その後のイスラムの天文学者や、中世ヨーロッパの天文学者の中にも、 そういう考え方をもった人はいくらでもいます。ただ、太陽が宇宙の中心にあるという考え方を述べるだけ では、プトレマイオスの体系にとってかわるような天文学体系・宇宙体系にはなりませんから、人に強い 影響を与えるにいたりません。コペルニクスがやったことは、太陽中心説をあくまでも信じ、その上に立っ て一生涯を費やしてプトレマイオスに匹敵しうる大天文学書を書きあげ、それを周囲の人に示して、天動 説・地動説のいずれをとるかという選択を迫った点で、革命的な意味をもつものと評価されるのです。 コペルニクス以後の天文学者は、プトレマイオス体系かコペルニクス体系かという選択を迫られることに なりましたが、その選択は必ずしも伝統的な天文学の評価基準に従うものではありませんでした。伝統的 な評価基準によるならば「現象を敬う」ためには、数学的にいかにごてごてした複雑なものになろうと、 天体の運行にできるだけ密着した惑星運動論がよしとされてきました。しかし、それが果たして天文学の 目標であるのかという疑いを抱き、むしろ、宇宙の真実の姿を描き出すことが天文学の目標であって、 数学的に惑星の動きに合わせるだけではいけないという考えをもつにいたった人々が、コペルニクスを 支持し、コペルニクスの路線の上に以後新しい天文学を打ち立てていったのです。それは、ケプラーや ガリレオのような人々によって発展させられました。彼らは伝統的な天文学の尺度にしばられることなく、 コペルニクスと同じような美意識、つまりこちらの方がすっきりしていいのだという信念をもって、そのうえ でコペルニクス体系を磨き上げていったのです。

ところで、最初のテーマの宇宙の大きさはどうなったのでしょうか? まず、天動説の宇宙像では、宇宙 の大きさをあまり大きく考えることができません。天球は1日1回転しているのですから、無限に大きなもの がそれほど速く回転すると考えると無理が生じます。めまいが生じます。天動説ではどうしても宇宙の大 きさを小さく考えがちであり、その限られた小ぢんまりした宇宙の中に人間は行儀よく住んでいて、その 宇宙の外の事には考えもおよばないというのが普通の見方でした。今日では「無限の可能性」などと言う ように、近代人は無限という形容を平気で使い、この言葉を結構好んでいるようですが、昔の人は無限と いうものを嫌ったものなのです。はてしもなく、とりとめもない、そういうものは非常に怖いという感じなので しょう。実際、蒼空を仰ぎ、無限の彼方にまで蒼穹がひろがっているのを見るのは、しばし人を呆然とさ せ、魂が虚空の彼方に消えていくような不安を感じさせることがあります。古代人はまさしく無限というも のが怖かったのです。 ところが、コペルニクスの地動説では天は静止して運動しないことになりますから、その天は無限に大きく ても構わないという感じになってきます。コペルニクス自身は実際には無限宇宙を信じておらず、彼の 主著『天球の公転について』に描かれている図でも、恒星球は土星球よりも一皮上で、意外に小さく制限 されています。しかし、そのころ西洋ではプラトニズムが流行しており、宇宙が無限だという考え方に親し みを覚えるようになってきました。また、宇宙にはたくさんの世界があるという考え方も強くなってきまし た。神は全能なのだから、ただ小さい小ぢんまりした宇宙しか創れないはずがないのであって、数限りな い世界が創られたはずだといった神学論争が現われ、異端と正統をめぐて激しい論争がキリスト教会の 中で行われたのです。

|

|

|

(映し出されるまで時間がかかる場合があります)