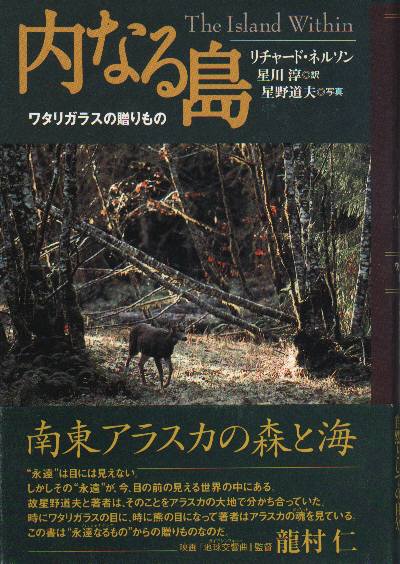

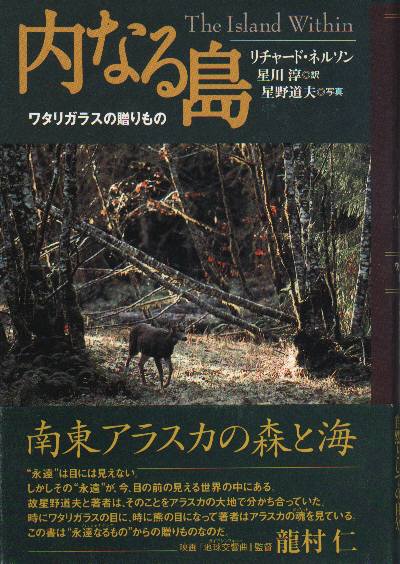

![]() 「内なる島 ワタリガラスの贈りもの」

「内なる島 ワタリガラスの贈りもの」

リチャード・ネルソン著

星川淳訳 星野道夫写真 めるくまーる より

1991年 ジョン・バロウズ賞受賞作

|

重なるものをずっと感じていた。この作家の著作のテーマはアラスカ先住民の世界で あり、言い換えれば、狩猟民のもつ自然と人間の関わりである(星野道夫・森と氷河 と鯨)。」、そして同じくネルソンの友人のゲーリー・スナイダー(ピュリッツァー賞詩人) はアラスカの魅力について次のように言う。「アラスカにはほとんど人間の痕跡が見 当たらない地域がある。ところがそこには、一万年以上人びとが生きてきた。十九世 紀の人間なら“なんだこの連中は中身が空っぽじゃないか”というかもしれない。生活 の跡さえ残していないのだから。しかし見方を変えれば、一万年もそこに暮らしてき て、複雑で豊かな知的・精神的文化を営みながら、まったく痕跡を残さないというの はあっぱれな偉業だ。われわれも未来のために手つかずの自然を残すことを、この 文明の記念碑にしようではないか」。星野道夫、ゲーリ・スナイダー、そしてこの文献 の著者であるリチャード・ネルソンの言葉は先住民族の視点そのものを雄弁に証し ている。そしてそれはアマゾン先住民アユトン・クレナックが語る世界観、世界各地の 先住民族に宿る共通の世界観なのである。「人間は鳥のように静かに飛び去ってい くことができる。地球を通りすぎるだけなのに、なにか記念碑を残してゆくような人 は、それだけ自分に自信がないのです。なにかを成すために人間は存在していると 西欧の人は考えるが、なにも成さないためにいてもいいじゃないか。人間は宇宙の 一部であり、その宇宙そのものが素晴らしい記念碑であり、創造物なのですから」。 この「内なる島」に描かれているアラスカの大地に生きる多くの命のきらめき、そして コユーコン族の長老に導かれながら、これらきらめく命の息吹を自らの魂の深部で 抱きしめている著者の瞳に、私の魂は強く揺さぶられる。上に紹介した多くの瞳に 宿っているもの、そこにはまたあるべき未来への礎の鍵が横たわっている。 (K.K)

星川淳さんの著作

|

![]()

|

映画『地球交響曲』監督 龍村仁氏推薦文より引用。

気鋭の人類学者である著者は、アラスカ内陸部の長年にわたるフィールドワークを通して、極北 の民(アサバスカン・インディアン、エスキモー)から自然に対する限りない愛と敬意と慎みを学ん できた。本書は、その先住民の知恵を行動規範としつつ南東アラスカの無人島で過ごした、狩猟 と探検と内省の日々を、感情豊かに綴った自然への讃歌である。 風景や動物、人、心を見まも る著者のまなざしは、クリアーで慈しみ深い。ここには、荒々しくまた繊細な野生の癒しがある。 “永遠”は目には見えない。しかしその“永遠”が、今、目の前の見える世界の中にある。故星野 道夫と著者は、そのことをアラスカの大地で分かち合っていた。時にワタリガラスの目に、時に 熊の目になって著者はアラスカの魂を見ている。この書は“永遠なるもの”からの贈りものなの だ。

|

|

本書より引用

何ヶ月も前、いつか鹿にさわれるかもしれないという夢を抱いたことから始まったのだった。 しかしこの秋、無邪気な小鹿で試して失敗したあと、そんな夢はとうていかなえられないか、 そもそも馬鹿げていたのだとあきらめかけていた。それがいま、まったく予想外の不思議な 形で実現したのだ。雌鹿は向こう見ずな好奇心に駆られたのだろうか。野生が支配するこ の島で、いままで一度も人間に出会ったことがないのだろうか。それとも、さかりの勢いで 何か妙な錯覚を起こしたのだろうか。いろいろ想像しているうちに、本当のところそんなこ とはどうでもいいのだと気づいた。この際、すべてを説明しなければ気がすまないという考 えに流されず、起こったことを純粋な経験として受け入れよう。コユーコンの長老たちは、 やって来るものを虚心に受け入れる。彼らは森羅万象に魂と意識があると教え、自分をそ の世界に明けわたしながら、しかも特別な声が聞こえるのを期待するわけではなく、啓示 の訪れを待つでもなく、見えない領域に踏みこむ特権を求めることもない。ウィリアム爺と 最後に狩りに行ったときの出来事を思い出す。草地のはずれに腰をおろして話をしている とき、そばの木の梢で1羽の珍しい鳥が歌とおしゃべりを始めた。最初は小ぶりの鷹に見 えたのだが、どうも色と形がちがう。ぼくがなんの鳥かたずねると、爺はその鳴き声にじっ と聞き耳を立てたあと、ぼくの双眼鏡を取り上げ、好奇心ととまどいの入り混じった顔で長 い間観察していた。「わからんな」彼は独り言のようにつぶやいてから、それまでぼくが聞 いたことのないむずかしそうなコユーコン語の名前を挙げた。まもなく、爺の関心が懸念 に変わった。その見かけない鳥がやって来たのは何かの兆しだったのだろうか。突然、爺 はやさしく穏やかな口調で鳥に向かってコユーコン語の長広舌をふるいだした。「あんた はどなたかね?」彼は訝しむ。「そしてわれらに何を言いたいのかな?」爺は草地の中へ 歩み入りながら語りかけを続け、その雄弁な鳥は不吉な来訪者などではなく、ふつうの 鳥のはずだというそぶりを装っていた。「だれでもかまわんが、われらに幸運を祈ってく だされ」爺は言う。「われらがつつがなく暮らせるよう祈り、あんたの孫であるわれらを円 く囲んでくだされ」。そのころには、ぼくもそれがなんの鳥か知りたい気持ちなど失せて、 一羽の鳥に慈悲と庇護を乞うウィリアム爺にすっかり見とれていた。木のてっぺんにいる 羽根の生えた使者にあいさつを述べる男。その情景には、ぼくがコユーコンの人びとか ら学んだすべてが凝縮していた。魂と力に満ちた自然界で生きることについて、彼らが ぼくに教えようとしたすべてが集約されていたのである。あれほどの感動は生まれてか らめったに味わったことがない。人びとは何千世代にわたって、日々の暮らしの中でご くさりげなく周囲の自然存在たちに語りかけ、祈りを捧げてきたにちがいない。人類史 の他のどの時代であっても、そのときぼくが目にしたこと、つまり人が鳥をはじめ自然 存在に語りかけることは、人が人に語りかけるのと同じくらい当然だったのだろう。ウィ リアム爺はぼくから見ると、自分が生きる世界に偏在する力にひれ伏して願い、祈りを 捧げる普遍的人間の姿を代表している。そうした力は、ぼく自身も属する社会がつい 最近になって忘れ去ったものだ。ウィリアム爺の行動がしごくあたりまえのこととして ぼくの目に映るくらいだったら救われたろうに。爺が理解していることを手放してしまっ たぼくの祖先たちが悔やまれた。二人とも、そのときはそれがなんの鳥かわからずじ まいだったが、ぼくはあとで調べて若いオオモズだろうという結論に達した。それにして も、もしあの鳥が本当になんらかの予兆を携えていたのだとしたら、いったいだれに向 けたものだったのだろう。湿原の山側のはずれに沿う木立の陰で足を止め、コユーコ ンの人びとと過ごした日々を思い返す。いまのぼくにとって一番大きいのは、自然から 何も期待することなく、その神秘と美と糧、そして生命を謙虚に受け取る、彼らの伝統 特有の知恵だ。その返礼としてコユーコンの人びとは、魂と聖性が万物に遍満するこ とを認め、人間に向けるのと同じ敬意を自然に対して示す。ぼくの理解が正しければ、 自然に対する彼らの行動はいくつかの単純な原則にのっとっている。ゆっくり動くこと、 おとなしくしていること、注意深く観察すること、つねに謙虚であること、傲慢さや無礼は 固く慎むこと --- 。そのうえで、彼らの従う最大の掟を一つだけ挙げるとしたら、それ は彼ら自身もその一部である全生命に謙虚さと慎みをもって接することだろう。万物は それぞれに特別な存在なのだ。昨日と今日の体験を振り返って、代々の長老たちに よって練り上げられた大地に根ざす知恵の光に照らしたとき、一つ大切な教訓が得ら れる。二頭の鹿がやって来て、ぼくに二つの道を開いてくれた。一頭は獲物となり、お かげでぼくらは一つの体を共有することになった。もう一頭は手を触れさせてくれ、お かげでぼくらは一つの体を共有することになった。二つの出来事は正反対に見える が、もしかしたらそっくり同じ一つのことなのかもしれない。どちらも同じ原則、同じ関 係、同じ相互性の上に成り立っている。だから二つの出来事は実は同種の贈りもの にちがいない。コユーコンの長老たちなら、彼ら一流の表現で、ぼくが恵みの二つの 瞬間、つまり彼らの言う“幸運”の瞬間に踏みこんだと説明するだろう。狩人であれ 目撃者であれ、幸運の瞬間に分け入ることがあって初めて成果を上げられる。技術 によるものでもなければ才知やずる賢さによるものでもない。自然には、そこから授 かることができるだけで、けっして奪い取れないものもあるのだ。

と意識する。ひんやりと爽やかな感覚が胸の中に流れこみ、息を吐くにつれて、今度は 温かく湿った空気が顔にかかる。突然、とびきりの理解が体を駆け抜けた。ぼくの吸うひ と息ひと息は、大地の透きとおった体を自分の体内へ招き入れ、ぼくの体に休みなく微 粒子の流れを出入りさせているのだ。生きている間じゅう、ぼくはこうして土やその上に 住むあらゆるものたちと同じくらい大地の一部である空気で自分を満たす。ぼくにとって これは大きな洞察だが、考えることすべてが大地とのつながりに対する直感的・本能的 な自覚を柱として成り立っているコユーコンの人びとにとっては、子どもでもわかる自明 なことなのだろう。(中略) ぼくの中で大地すなわち地球に由来しないものなど何一つ ありはしない。一瞬たりとも分離はなく、周囲とぼくとの間には微塵の隔たりもない。ぼ くはまさしく大地、地球そのもの。川はぼくの血管を流れ、風はぼくの息となって出入り し、土がぼくの肉体をつくり、太陽の熱がぼくの中でたぎる。地球に降りかかる病や傷 は、ぼく自身に降りかかるもの。地球を通り抜ける分子が汚れていれば、それはぼく 自身を通り抜け、地球が清らかで滋養豊かなら、その清らかさはぼく自身に滲みわた る。地球の生命はぼく自身の生命。ぼくの目は、地球が自らを見つめる目だ。ぼくは <島>であり、<島>がぼくである。いつかイーサンの世代の子どもたちが現代教育 や客観的思考のもつ抽象性、間接性を乗り越えて、ウィリアム爺やサラ・スティーヴン スが小さいころからじかに親しむことによって学んだように、地球とのつながりをぼく よりはるかによく理解できるようになるといい。そして、自分は地球であり、地球が愛 らしく笑う少年の形をとって自己表現したものであるという事実をイーサンが自覚し、 喜びとする姿をこの目で見られるまで生きたいと思う。

|

|

日本語版序 はじめに

第一章 雨粒に映る顔 第二章 見つめる森 第三章 渦巻く魚群と鯨 第四章 夢の世界に目覚めて 第五章 見えない島 第六章 島の子 第七章 裏庭の鳥 第八章 手の中に山 第九章 内なる島 第十章 鹿の贈りもの エピローグ

訳者あとがき

|