![]() 「森と氷河と鯨」

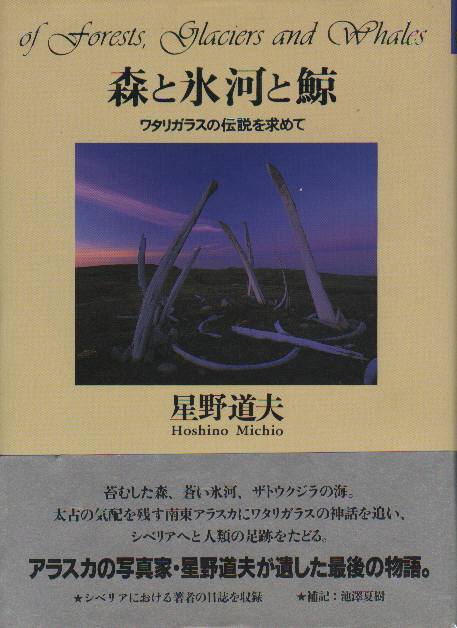

「森と氷河と鯨」

ワタリガラスの伝説を求めて

星野道夫 文・写真 世界文化社より

|

私たち日本人が忘れかけている太古の魂の記憶を甦らせてくれる。そし てこのような星野氏の魂の遍歴はある一人のインディアンの男との出会い によって浄化され強められていく。星野氏の写真家としての作品にははっ きりとした意志が込められており、彼の視点が現代文明に浸っている私た ちの視点の座標軸をあるべき位置へと帰還させてくれる。この彼が残した 遺言に、そして先住民族の方たちが持つ世界観に、感謝と祈りと喜びが 存在していることを是非多くの方に知っていただけたらと思う。彼が残し た遺言というべき数々の作品は、いつまでも私の心に生き続けるだろう。 (K.K)

「星野道夫の仕事 第1巻 カリブーの旅」、「星野道夫の仕事 第2巻 北極圏の生命」、 「星野道夫の仕事 第3巻 生きものたちの宇宙」、「星野道夫の仕事 第4巻 ワタリガラスの神話」 また同じく極北の大地とそこに生きる先住民族を描いたリチャード・ネルソンの 「内なる島 ワタリガラスの贈りもの」も参照してください。

|

![]()

神話の時代に生きた人々と同じ視線で旅をしてみたかった。この世の 創造主であるというワタリガラスの神話の世界に近づいてみたかった」 アラスカに伝わる創世神話はなぜかワタリガラスを主人公とした物語が 多い。アラスカの写真家として知られる著者が、かねてより関心を抱い ていた”ワタリガラスの神話”をテーマに、南東アラスカの自然を旅した。 神話を追い求める著者の旅は、一人のインディアンとの出会いに始ま り、それはやがてモンゴロイドの偉大な旅へとつながっていく。苔むし た森、蒼い氷河、ザトウクジラの海。太古の気配を残す南東アラスカ にワタリガラスの神話を追い、シベリアへと人類の足跡をたどる星野 が遺した最後の物語。(本書・帯文より引用)

|

|

A Koskimo house Edward S. Curtis's North American Indian (American Memory, Library of Congress)

(本書より引用)

聞くのだ。たましいのことを語るのを決してためらってはならない。ずっと昔の 話だ。どのようにわたしたちがたましいを得たか。ワタリガラスがこの世界に森 をつくった時、生き物たちはまだたましいをもってはいなかった。人々は森の 中に座り、どうしていいのかわからなかった。木は生長せず、動物たちも魚た ちもじっと動くことはなかったのだ。ワタリガラスが浜辺を歩いていると海の中 から大きな火の玉が上がってきた。ワタリガラスはじっと見つめていた。すると 一人の若者が浜辺の向こうからやって来た。彼の嘴は素晴らしく長く、それは 一羽のタカだった。タカは実に速く飛ぶ。「力を貸してくれ」 通り過ぎてゆく タカにワタリガラスは聞いた。あの火の玉が消えぬうちにその炎を手に入れ なければならなかった。「力を貸してくれ」 三度目にワタリガラスが聞いた 時、タカはやっと振り向いた。「何をしたらいいの」 「あの炎をとってきて欲し いのだ」 「どうやって?」 ワタリガラスは森の中から一本の枝を運んでくる と、それをタカの自慢の嘴に結びつけた。「あの火の玉に近づいたなら、 頭を傾けて、枝の先を炎の中に突っ込むのだ」 若者は地上を離れ、ワタ リガラスに言われた通りに炎を手に入れると、ものすごい速さで飛び続け た。炎が嘴を焼き、すでに顔まで迫っていて、若者はその熱さに泣き叫 んでいたのだ。ワタリガラスは言った。「人々のために苦しむのだ。この世 を救うために炎を持ち帰るのだ」 やがて若者の顔は炎に包まれ始めた が、ついに戻ってくると、その炎を、地上へ、崖へ、川の中へ投げ入れ た。その時、すべての動物たち、鳥たち、魚たちはたましいを得て動き だし、森の木々も伸びていった。それがわたしがおまえたちに残したい 物語だ。木も、岩も、風も、あらゆるものがたましいをもってわたしたちを 見つめている。そのことを忘れるな。これからの時代が大きく変わってゆ くだろう。だが、森だけは守ってゆかなければならない。森はわたしたち にあらゆることを教えてくれるからだ。わたしがこの世を去る日がもうすぐ やって来る、だからしっかり聞いておくのだ。これはわたしたちにとって とても大切な物語なのだから。

(クリンギットインディアンの古老、オースティン・ハモンドが1989年、死ぬ 数日前に、クリンギット族の物語を伝承してゆくボブをはじめとする何人 かの若者たちに託した神話だった。この古老の最後の声を、ボブはテー プレコーダーに記録したのだ。

|

|

本書より引用

野営の近くを通りすぎていった。しかしグレイシャーベアはついに姿を現し はしなかった。それでよかった。グレイシャーベアがこの世界のどこかにい ること、その気配をぼくは感じていたからだ。見ることと、理解することは違 う。たとえぼくが餌付けをしてグレイシャーベアをおびき寄せても、それは 本当に見たことにはならない。しかし、たとえ目に見えなくても、木や、岩 や、風の中に、グレイシャーベアを感じ、それを理解することができる。 あらゆるものが私たちの前に引きずり出され、あらゆる神秘が壊され続け てきた今、見えなかったことはまた深い意味を持っているのだ。博物館に 美しく保存されたトーテムポールではなく、森の中に朽ち果て、消えていっ たトーテムポールがより神聖なる力を持つように。

|

|

本書より引用

とらえるか、その二つの世界の衝突のようにも思われた。人類学者が、墓を 掘り返し、骨を収集し、その研究をするという行為をクリンギット族の人々は おそらく理解できないだろう。そしてその逆に、人類学者は霊的世界の存在 を本質的には信じることが出来ないのかもしれない。10年という歳月をかけ、 見捨てられていた墓地をたった一人でコツコツと復元し、約5000に近い墓 を救ったボブの無償の行為は、多くの人々に光を与えていた。誰も寄りつ かなかった荒れ果てた墓地はすっかり見違え、今、そこでは子どもたちが 遊んでいる。「ある時、母親の墓を50年以上も捜しているという老人がやっ て来た。自分がその墓を見つけ、そこに連れて行ってあげた。老人はその 場で泣いていたが、しあわせそうだった。その一週間後に老人は死んで いった」 そんなこともボブは言っていた。そしてこの10年の間で、シトカの クリンギット族の社会も変わりつつあった。若者たちが伝統的な文化に目覚 め始め、自らのアイデンティティを取り戻しつつある。古老たちを敬い、彼ら が消えてゆく前に多くのものを吸収しようとしている。それはボブの無償の 行為ときっと無縁ではない。そこに目には見えない”たましい”の力を感じ ることはできないだろうか。リペイトリエイションにより、遠い祖先のスピリット がこの土地に戻って来た時、人々はさらに良い方向へ導かれてゆくだろう とボブは信じている。

|

|

本書より引用

ロット島をボブと旅した時、ハイダ族の女性が彼の前で泣いていた姿が忘れら れず、そのことをふとドウに聞いてみたのだ。なぜ自分の辛い身の上の出来事 を、出会って一時間もたっていない見知らぬ人間に打ち明けることができるの か。ボブはヒーラー(信仰的な治癒能力をもった人間)なのかというぼくの問い かけに彼女はそれを否定しながら言った。「これまでにそんなことが何度もあっ た。本当に数えきれないくらい。でも私は人が人を何かの方法で癒すことはで きないと思う。そのかわりその苦しみをもった人を見つめながら共にいてあげる ことはできる。ボブはそういう力をもっているのかもしれない。若い時代に旅を しながらボブは地獄のような体験をしてきた。だから何か苦しみを持った人が ボブが背負った深い傷を感じ、せきが外されて一挙に水が流れ出すように 自分自身の傷を語ることができるのかもしれない。ボブが半世紀もの間、人々 から忘れられ、荒れ果てていた墓地を、10年以上という歳月をかけて掃除 をしてから、シトカのインディアンの社会が少しずつ変わっていった。若い人 々が自分たちの文化に目覚め、少しずつ自信を取り戻していった。それは 決して偶然ではないと思うの」 ぼくは、ワタリガラスによって火の玉の炎を 取りにゆかされ、ひどい火傷を負いながらも、その炎をもち帰って生き物た ちにたましいを与えた若者のタカを、ふとボブ・サムと重ね合わせていた。 そしてこの世は、ワタリガラスによってその炎を取りにゆかされた無数の人 々で満ちているのかもしれない。

|

|

本書より引用

天井を仰げば、黒い木のシルエットに囲まれるように星空があった。無数の星の またたきは、時間のもつ意味をいつも問いかけてきた。一万年前の光が今届いて いるということは、そして無数の星がそれぞれの光年を放っているというということ は、綿々と続いてきた宇宙の時間を今一瞬のうちに見ていることなのだ。ちりばめ られた星の中に、一定の速さで、ゆっくりと動き続ける光があった。太古のクマの 森から見上げる人工衛星は、人間の存在の不思議さ、いとおしさを静かに語りか けてきた。星空のきらめきが宇宙の歴史を一瞬に伝えるように、それもまた、地球 がたどったひとつの歴史を同じように見せていた。頭上には、北の国の星座、北 斗七星がよこたわっている。その柄杓を五倍に伸ばした場所に北極星。それは 子どもの頃、反芻するように覚えた星の世界だった。が、あと一万数千年もたて ば、その北極星の場所さえ他の星にとってかわれるという。すべての生命が動き 続け、無窮の旅を続けている。一見静止した森も、そして星さえも、同じ場所に はとどまっていない。ぼくは、”人間が究極に知りたいこと”を考えた。一万年の 星のきらめきが問いかけてくる宇宙の深さ、人間が遠い昔から祈り続けてきた 彼岸という世界、どんな未来へ向かい、何の目的を背負わされているのかとい う人間の存在の意味・・・・・・・そのひとつひとつがどこかでつながっているよう な気がした。けれども、人間がもし本当に知りたいことを知ってしまったら、私た ちは生きてゆく力を得るのだろうか、それとも失ってゆくのだろうか。そのことを 知ろうとする想いが人間を支えながら、それが知り得ないことで私たちは生か されているのではないだろうか。

|

|

How Spirit Came To All Things ワタリガラスの家系の男 消えゆくトーテムポールの森で ラスト・アイス・エイジ・リバー 鯨の伝説は宇宙を漂う 最初の人々 魂の帰還 森に降る枝 氷河期の忘れ物 リツヤ湾の悲劇 熊の道をたどって ジュノー大氷原の夜 エスター・シェイの言葉 レイヴン、北へ 海の底の住居跡 シベリアの日誌・・・・1996年6月30日から7月27日 星野道夫の意図 池澤夏樹

|

![]()

|

2012年2月5日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した記事です。 |

「神を待ちのぞむ」シモーヌ・ヴェイユ著 田辺保・杉山毅・訳 勁草書房 より以下抜粋引用 はないと保証されていることである。あからさまな宗教的信仰の外側にあっても、ひとりの人間が、 真理を把握することのできる能力を一そう身につけたいという一ずなねがいをもって、注意力を こらして努力するならば、その度ごとに、たとえその努力が目に見えるどんな果実も産み出さな かったとしても、その能力は一そう大きくなっていくのである。エスキモーのある物語の中に、こん なふうにして光ができたのだと説いているものがある。「からすは、夜がいつまでもつづいて、食物 を見つけることができないので、光がほしいと思った。そこで、大地は照らし出された。」 もし本当 にねがいがあるならば、そして、そのねがいの対象が、本当に光であるならば、光へのねがいが 光を産むのである。注意力をこらしての努力があるところに、まさに本当のねがいがある。それ 以外の動機が何一つなければ、まさに光そのものが、ねがい求められているのである。注意力 をこらしての努力が、何年もの間、表面上はみのりのないままに終っているようにみえても、やが ていつの日か、この努力に正確に即応した光があらわれて、たましいを満たすのである。どのよう な努力でも、世界中の何ものも奪い去ることができない宝物に、なおいくらかの黄金をつけ加え るものである。  |