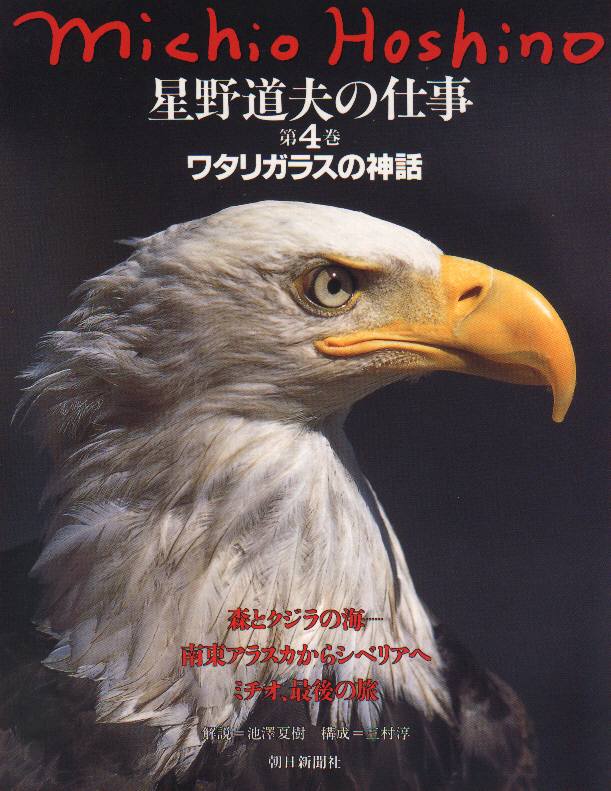

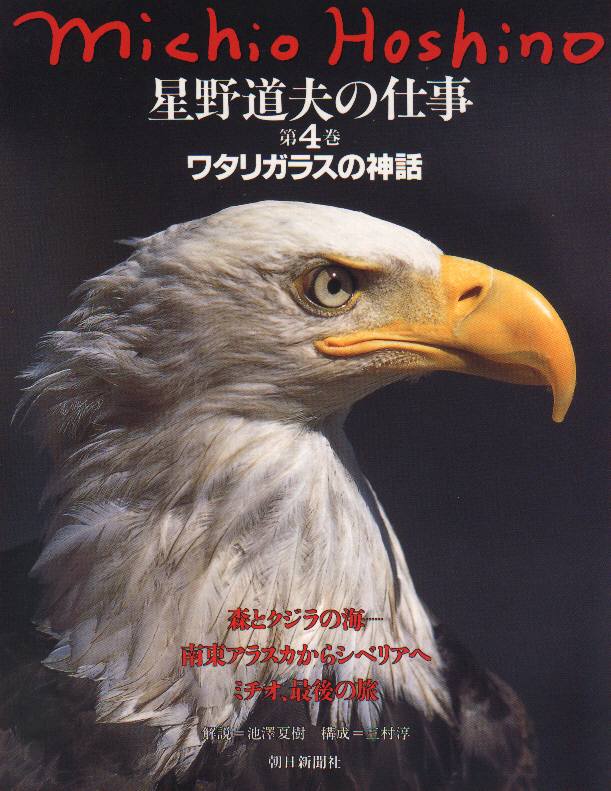

![]() 「星野道夫の仕事 第4巻 ワタリガラスの神話」

「星野道夫の仕事 第4巻 ワタリガラスの神話」

星野道夫 写真・文 池澤夏樹 解説 三村淳 構成

朝日新聞社より

|

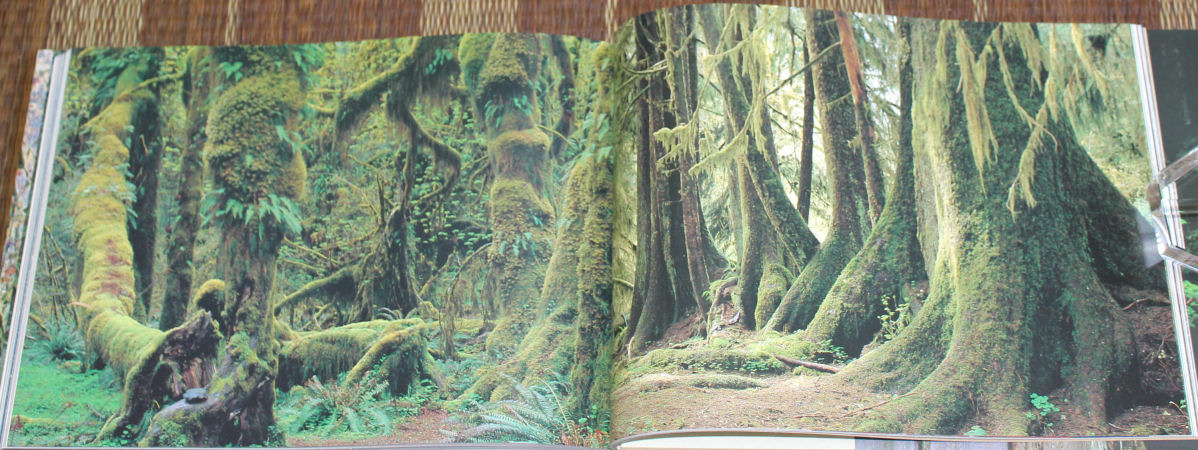

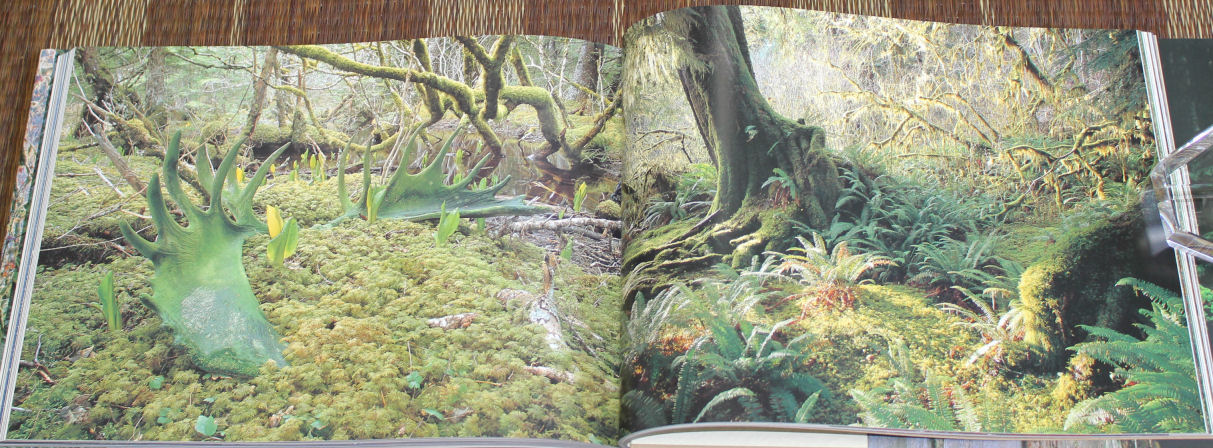

たちの、遥か太古の昔から途絶えることのない生命力に満ちた姿とその大地を記し した感動的な写真集である。氷河、トーテムポールとそれを創ったクリンギッド族、 フクロウ、森、ザトウクジラ、ラッコ、セイウチ、アザラシ、ハクトウワシ、グリズリー、 ブラックベア、そしてアラスカ先住民。これら全ての生き物がこの大地と海に育まれ てきた。そしてこれらの生命との一瞬の出会いの中においてさえも、太古から未来 へと限りなく続く時空の深遠さが横たわり、私の心までこの渦巻きに飲み込まれる。 (K.K)

|

![]()

|

ではなかったと思うが、しかしアラスカとシベリアの両方に同じようにワタリガラスの 神話があることに彼は強い関心を寄せていた。アラスカはじめアメリカ大陸の先住 民はかつてベーリング海がまだ歩いて渡れたころに、アジアから渡った人々の子孫 である。それから数千年の間、彼らは二つの大陸にはなればなれになりながら、ほ ぼ同じ神話を保持してきた。その点に星野は心を動かされる。数千年という長い 時間の腐食作用に神話がそこまで抗しえたことに意味を見出す。われわれが持っ ているような短いせせこましい物差しではなく、千年をあっさり跨ぐような長い物差 しを持った人々を彼は敬意の目で見た。(本書より 池澤夏樹)

|

|

生き物たちはまだたましいをもっていなかった。 人々は森の中に座り、どうしていいのかわからなかった。 木は成長せず、動物たちも魚たちもじっと動くことはなかったのだ・・・・・・・。 ワタリガラスが浜辺を歩いていると海の中から大きな火の玉が上がってきた。 ワタリガラスはじっと見つめていた。 すると一人の若者が浜辺の向こうからやって来た。 彼の嘴は素晴らしく長く、それは一羽のタカだった。 「力を貸してくれ」 通り過ぎてゆくタカにワタリガラスは聞いた。 あの火の玉が消えぬうちにその炎を手に入れなければならなかった。 若者は地上を離れ、ワタリガラスに言われた通りに炎を手に入れると、 ものすごい速さで飛び続けた。 炎が嘴を焼き、すでに顔まで迫っていて、 若者はその熱さに泣き叫んでいたのだ。 ワタリガラスは言った。 「人々のために苦しむのだ。この世を救うために炎を持ち帰るのだ」 やがて若者の顔は炎に包まれ始めたが、 ついに戻ってくると、その炎を、地上へ、崖へ、川の中に投げ入れた。 その時、すべての動物たち、鳥たち、魚たちはたましいを得て動きだし、 森の木々も伸びていった・・・・・・・。

そして自分自身も植物と同じレベルにもってゆく。 だから心の中で話しかけることも大切だ。 そうやって心も身体も植物のレベルになって森の中に入ってゆくと、 自分が薬草を見つけるのではなくて、 薬草に導かれながらいつの間にかその前に立っている。 植物も人間と同じようにたましいをもっているから・・・・・・・」

それはぴんと張りつめた息詰まるような時間だった。 ぼくを見つめているこのハクトウワシは、過去にも未来にも生きてはいない。 そんな時間などは存在しない。 まさにこの一瞬、一瞬を生きているのだ。 そしてぼくもまた、遠い昔の子どもの日々のように、 今この瞬間だけを見つめている。 一羽のワシとぼくがわかちあう奇跡のような出来事。 過ぎ去っていく今が持つ永遠性。 その何でもないことの深遠さにぼくは魅せられていた。 川の流れはぼくをポプラのすぐ下をすり抜けさせ、 ハクトウワシは飛び立たなかった。

世紀末を迎え、次の時代が見えてこない今、 その淡い光は、かすかな希望である。 私が出合いたかった誰かとは、その人々ではないか。 なぜなら、私自身もまた旅をしているからだ。 そしてさまざまな人間の物語があるからこそ、 美しいアラスカの自然は、より深い輝きに満ちている。 いやアラスカだけではない。 人間と自然との関わりとは、きっと、そういうことなのかもしれない。 人は誰も、それぞれの光を捜し求める、長い旅の途上なのだ。

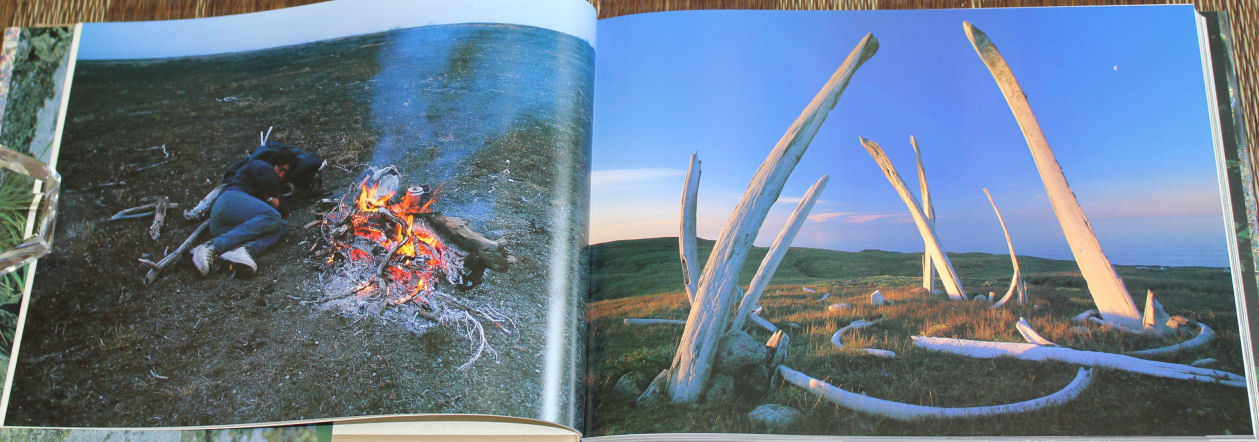

氷海から押し寄せる霧が、 天空に向かってツンドラに立つクジラの骨を優しく撫でていった。 風が吹いている向こうには遥かなるユーラシア大陸が広がっている。 物語の風に吹かれながら、ある想いが心の中にふくらんでいた。 ワタリガラスの伝説を捜しに、シベリアへ渡ろうと思った。

|

|

|

「神を待ちのぞむ」シモーヌ・ヴェイユ著 田辺保・杉山毅・訳 勁草書房 より以下抜粋引用 はないと保証されていることである。あからさまな宗教的信仰の外側にあっても、ひとりの人間が、 真理を把握することのできる能力を一そう身につけたいという一ずなねがいをもって、注意力を こらして努力するならば、その度ごとに、たとえその努力が目に見えるどんな果実も産み出さな かったとしても、その能力は一そう大きくなっていくのである。エスキモーのある物語の中に、こん なふうにして光ができたのだと説いているものがある。「からすは、夜がいつまでもつづいて、食物 を見つけることができないので、光がほしいと思った。そこで、大地は照らし出された。」 もし本当 にねがいがあるならば、そして、そのねがいの対象が、本当に光であるならば、光へのねがいが 光を産むのである。注意力をこらしての努力があるところに、まさに本当のねがいがある。それ 以外の動機が何一つなければ、まさに光そのものが、ねがい求められているのである。注意力 をこらしての努力が、何年もの間、表面上はみのりのないままに終っているようにみえても、やが ていつの日か、この努力に正確に即応した光があらわれて、たましいを満たすのである。どのよう な努力でも、世界中の何ものも奪い去ることができない宝物に、なおいくらかの黄金をつけ加え るものである。  |

|

さんと話し合っているうちに、ぜひ訪ねてゆきたいと思ったのだ。彼らの神話が実に 興味深いのみならず、モンテさんの話を通じて、彼らはまだそれを生きていると感じ たのである。だからこそ、そこに実際に行ってみたいと思ったのだ。ここで、現在の ような科学技術の発達した時代に、神話とかメディスンマンなどということに、なぜ 私が関心をもつかについて少し説明しておきたい。このことを抜きにしては、私の 「旅」はまったく意義がなくなってしまう。私は神話学の「研究者」でもないし、文化 人類学者でもない。心理療法家である。しかし現在において心理療法を続けてゆく 上で、神話に関心をもたざるを得ないのだ。それをごく簡単に言うと次のようになる だろう。近代の科学・技術は、人間とその対象とする現象とが切断されていること を前提としている。だから、誰にも通用する普遍的な理論や方法が得られる。これ は、人間が外界を自分の欲するように支配し、操作する上で極めて有効なことで ある。しかし、人間が自分と関係のある現象に対するときは、それは無力である。 月に向かってロケットを発射するときは、近代科学は有効だが、十五夜の秋の名月 を家族とともに見るとき、お互いの心と月とをつなぐ心の内面を語るのには、月で兎 が餅つきをしているお話の方がピッタリくるのだ。しかし、科学技術の発展した今日 に、今さら月の兎でもあるまいとつながりを否定してしまったために、現代人の多く は「関係喪失」の病に苦しみ、孤独に喘いでいるのではないだろうか。科学の知の みに頼って世界を見るとき、人間は孤独に陥るが、関係回復の道を示すのが「神話 の知」であると、哲学者の中村雄二郎が指摘している(「哲学の現在」岩波新書 19 77年)。彼は「神話の知の基礎にあるのは、私たちをとりまく物事とそれから構成さ れている世界とを宇宙論的に濃密な意味をもったものとしてとらえたいという根源的 欲求で」あると言う。そして、神話の知は「ことばにより、既存の限られた具象的イメ ージをさまざまに組合わすことで隠喩的に宇宙秩序をとらえ、表現したものである。 そしてこのようなものとしての古代神話が永い歴史のへだたりをこえて現代の私 たちに訴えかける力があるのも、私たち人間には現実の生活のなかでは見えに くく感じにくくなったものへの、宇宙秩序への郷愁があるからであろう」と述べて いる。短い説明であるが、これで現代の心理療法家が神話に関心をもつ意味が わかって下さったと思う。われわれは常に現代人の「関係回復」の仕事を助けね ばならず、そのためには「神話の知」が必要なのである。

|

|

2012年2月5日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した記事です。 |

![]()

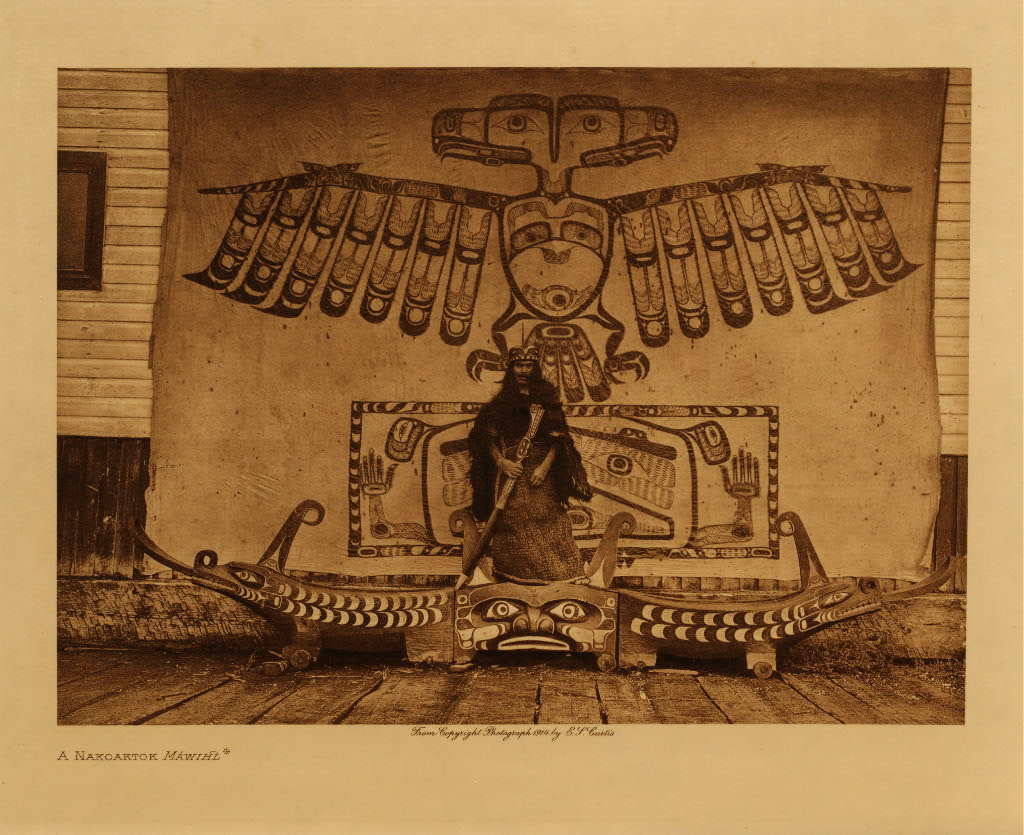

A Nakoaktok mawihl

Edward S. Curtis's North American Indian (American Memory, Library of Congress)