![]() HubbleSite newscenter: Hubble Snaps

Images of a Nebula Within a Cluster

HubbleSite newscenter: Hubble Snaps

Images of a Nebula Within a Cluster

![]() この画像は、太陽ほどの星が核融合を終了し、その一生を終えて放出したガスなんだ。

この画像は、太陽ほどの星が核融合を終了し、その一生を終えて放出したガスなんだ。

美しい NGC 2818の姿は、数万年かけて少しずつ薄れていってしまう。そして中心にあ

る星の残骸も、数十億年の間には冷えて、白色矮星になるんだ。

![]()

Credit: B. Balick, J. Alexander (University of Washington), et al., NASA

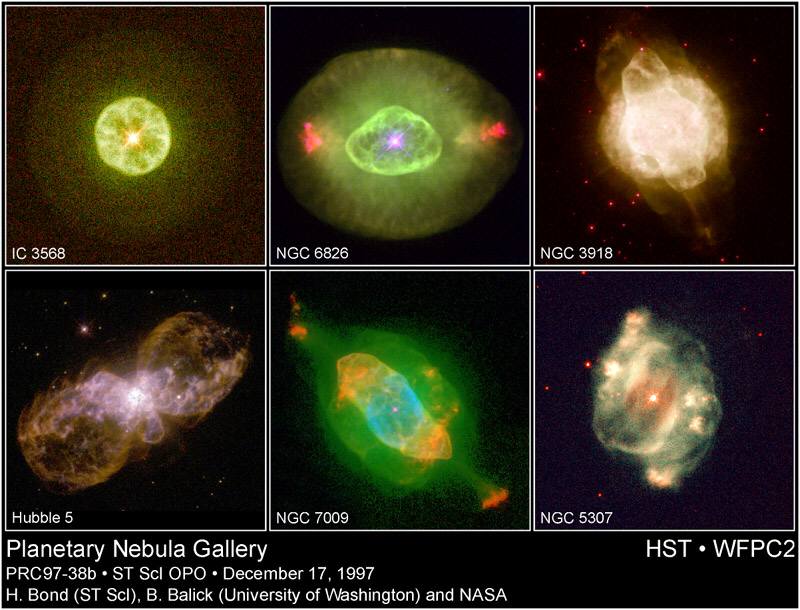

![]() 華麗な惑星状星雲たち

華麗な惑星状星雲たち

![]() 白鳥座に位置する「まばたき星雲」は、地球から2200光年離れてところ存在している。

白鳥座に位置する「まばたき星雲」は、地球から2200光年離れてところ存在している。

とても神秘的な色彩を放つ惑星状星雲は、星の100億年という一生の中ではほんの一瞬と

言ってもいい1万年しか輝かないものなんだ。上の画像の「まばたき星雲NGC 6826」もその

一つなんだけど、ただとても不思議な現象が映っている。それは星雲の左右にある赤色の

飛行物体だ。そしてこの謎の飛行物体の正体が何であるのかまだ解明されていないんだ。

さて下にはこの惑星状星雲のスター達を紹介しようね。星の終わり方も人の人生のように

それぞれ全く違う姿をしているんだね。死の美しい一瞬、恐らく人の一生も死に向かって歩

んでおり、その瞬間に今まで生きた全てが凝縮して現れるのかも知れない。

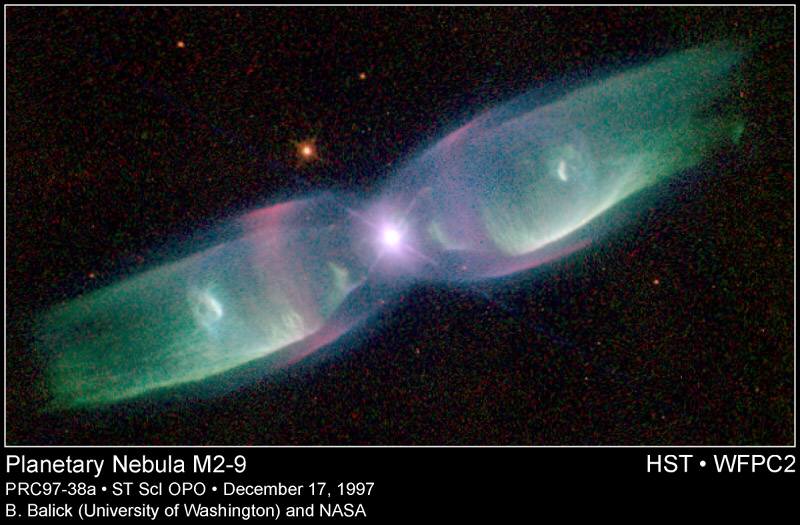

![]() 地球から2100光年離れたところに位置する蝶々星雲 M2-9

地球から2100光年離れたところに位置する蝶々星雲 M2-9

![]()

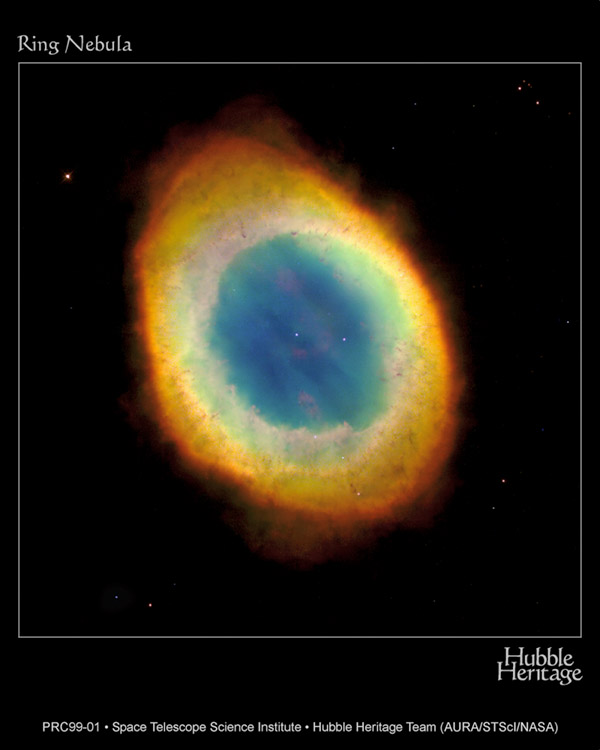

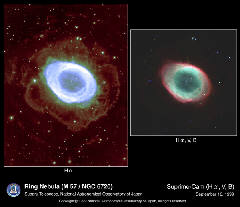

![]() リング星雲 M57(NGC6720)

リング星雲 M57(NGC6720)

![]() こと座にある最も有名な惑星状星雲だよ。環状星雲、リング星雲、ドーナツ星雲などと

こと座にある最も有名な惑星状星雲だよ。環状星雲、リング星雲、ドーナツ星雲などと

呼ばれているこの星雲までの距離は1600光年。星の終期に放出されて球状に広が

ったガスが、中心星からの紫外線を受けて蛍光灯のように光っているのが見えている

のがわかるだろうか。この死にゆく星から数千年前に放出されて樽状になったガスが

1光年という広がりを持って浮かんでいるんだよ。口径10cm望遠鏡の60倍で、この美

しいリングの輪が小さく見えると思うよ。この惑星状星雲の画像は他にも8の字星雲

があったよね。天文年鑑(誠文堂新光社)によるとこの惑星状星雲は「太陽質量の

7倍以下程度の中小質量星は、赤色巨星となった後、穏やかに表層のガスを放出

して一生を終える。放出したガスが丸く拡がっている様子が惑星のように見えること

から、これを惑星状星雲と呼ぶ。星雲の中心には元の星の中心核が残っているが、

放出されたガスはこの中心核からの紫外線によって電離され、酸素や窒素等の原子

に由来する輝線を発する。惑星状星雲の美しい色はこの輝線放射による。惑星状星

雲の形というと、まず、こと座のリング星雲のようにリング状に見えるものを連想する

が、もっと複雑な形状を持つものも多い。最近ハッブル望遠鏡によって惑星状星雲

の画像が多数撮影されている。この様子を詳しく調べることにより、中小質量星の

終末におけるガスの放出のメカニズムを探ることができる。」ことなんだ。上の画像の

青色は非常に熱いヘリウムからの放射を示しており、主に熱い中心星の近くにあるん

だ。緑色は電離酸素で、これは中心星から離れた位置にある。赤色は電離窒素で、

最も冷たいガスからの放射を示し、中心星から最も遠い位置にあるんだよ。そしてこ

れらのガスは、表面が12万度もある中心星の残骸から放射されている紫外線を受け

て光っているんだ。それにしても星の最期の姿にしては本当に美しすぎる画像だね。

さて、このリング星雲M57をすばる望遠鏡で見たらどうなるんだろう。下の画像がそ

そうなんだけど、ハッブル宇宙望遠鏡とはまた違った姿を見せてくれているよ。

この拡大画像はこちらの「すばる望遠鏡」のページからご覧ください

http://www.naoj.org/Science/press_release/0999/M57_ha_j.html

![]() すばる望遠鏡のホームページ Subaru Telescope Homepage

すばる望遠鏡のホームページ Subaru Telescope Homepage

![]() 左側の画像のリングの外側に広がるハロー(右側の画像と比較してみるとわかるよ)は、今回の

左側の画像のリングの外側に広がるハロー(右側の画像と比較してみるとわかるよ)は、今回の

撮影で初めて明瞭に捉えられたものなんだ。バラの花びらのような多数のループ構造を持つ内側

ハローと、その外側に広がる淡い外側ハロー からなっているのがわかるね。この内側のハローの

直径は約1.2光年で外側のハローの直径は約1.8光年。特に内側のハローの中にはさらに小さ

いループや、太く濃いフィラメントと呼ばれる構造がはっきりと見えている。実は今まではこの環状

星雲は球殻からなると考えられていたんだけど、すばる望遠鏡が映し出した多重のハローの写真

から、より複雑な構造を持つことが示されたんだ。右側の画像は3つのフィルターで観測した画像

を実際に見える色に近い配色に合成したもので、左図では見えなかった細かい フィラメントやシミ

のような構造があることがわかる。これらの画像は、星の最後の名残の姿としては、あまりにも美

しいものだけにいろいろな想いがこみあがってくるんだ。

![]() 白鳥座のデネブとわし座のアルタイル、そしてリング星雲のあること座のベガを

白鳥座のデネブとわし座のアルタイル、そしてリング星雲のあること座のベガを

結んだ三角形は「夏の大三角」と呼ばれているんだ。上の画像左にぼんやり光っ

ているところが天の川なんだよ。リング星雲は、このこと座の中にある。双眼鏡で

もその存在がかすかにわかると思うよ。でもよっぽど光害がないところでないと

無理かも知れない。さて、このこと座に輝く0等星ベガは日本では「織り姫星」と

呼ばれているのは知っているかな。こと座の左の方に見えるわし座の一等星が

「彦星」だね。ベガは西洋では「真夏の女王」とか「真夏のダイアモンド」と呼ばれ

ている。日本でも西洋でもこのベガに乙女の姿を映し出しているんだから不思議

だね。このベガと地球の距離は25光年。皆は25年前には何をしていたのかな。

私は高校一年生だったかな。その時に旅立った光が、今私たちの瞳に飛び込ん

でいるんだ。実はこのベガという星は今から約1万2千後には北極星になるんだ

よ。天の北極から5°離れたところにダイアモンドのように輝くことになるんだ。

ちなみに今の北極星は私たちの太陽の46倍もある巨大な恒星で、地球からの

距離はヒッパルコス衛星の観測によって、 ほぼ430光年であると判明したんだ。

(2000年現在)

![]()

![]() 「あかえい星雲」は「さいだん座」にある惑星状星雲で、その形が魚の「あかえい」を

「あかえい星雲」は「さいだん座」にある惑星状星雲で、その形が魚の「あかえい」を

連想させるところからこの名がつけられたんだよ。日本からはかなり南にあるため

見ることが出来ないけれど、この星雲はごく最近に惑星状星雲に成長したと推定さ

れているんだ。そして画像の真中に光る中心星には伴星があり、10万年位の周期

で転しているらしいんだ。1988年にこの星雲に毎秒3060キロメートルという物凄い

風が吹いていることが観測されたんだけれど、その風は次第に弱まり現在は無く

なっていることが観測されている。

![]()

![]() 巨人の目(惑星状星雲NGC 6751)

巨人の目(惑星状星雲NGC 6751)

![]() わし座にあるこの巨人の目は、地球から約6,500光年のところに輝いている。惑星状星雲という

わし座にあるこの巨人の目は、地球から約6,500光年のところに輝いている。惑星状星雲という

名前は今まで何度か見てきたね。私たちの太陽と同じ程度の質量をもつ恒星が死を迎える時、

大量のガスを放出するんだ。このとき恒星の外層が失われ、熱い恒星の殻が露出することにな

るんだけど、この殻からは強力な紫外線が放出され、周囲のガスを光らせるんだね。この巨人の

目は、数千年前の星雲中心にある熱い星から放出されたものなんだ。この中心星の温度は14

万度Cという猛烈な温度になっている推定されているんだよ。この私たちの太陽の表面の温度が

6000度Cというからその猛烈な熱さには圧倒されてしまうね。実は私たちの太陽も60億年くらい

先には死を迎えると言われている。そしてその時には、この巨人の目のような姿を映し出すかもし

れないんだよ。さて、上の画像で青く光っているガスはもっとも高温なところで、オレンジと赤いガス

は比較的低温のガスなんだけど、この低温ガスの起源はよくわかっていない。そしてこの星雲は

毎秒40kmという速度で拡散を続けており、この星雲の直径は私たちの太陽系の直径の600倍ほど

のひろがりを持つものなんだ。

![]() ここには夏の星座が現れているよ。巨人の目の左上に位置しているのがわし座

ここには夏の星座が現れているよ。巨人の目の左上に位置しているのがわし座

のアルタイルだよ。この付近にに明るく映っているのが天の川なんだ。そして右下

に見えるのが、さそり座。わし座のアルタイルは16光年の距離だけど、巨人の目

は同じわし座でありながら6500光年も離れたところから輝いているんだ。

![]()

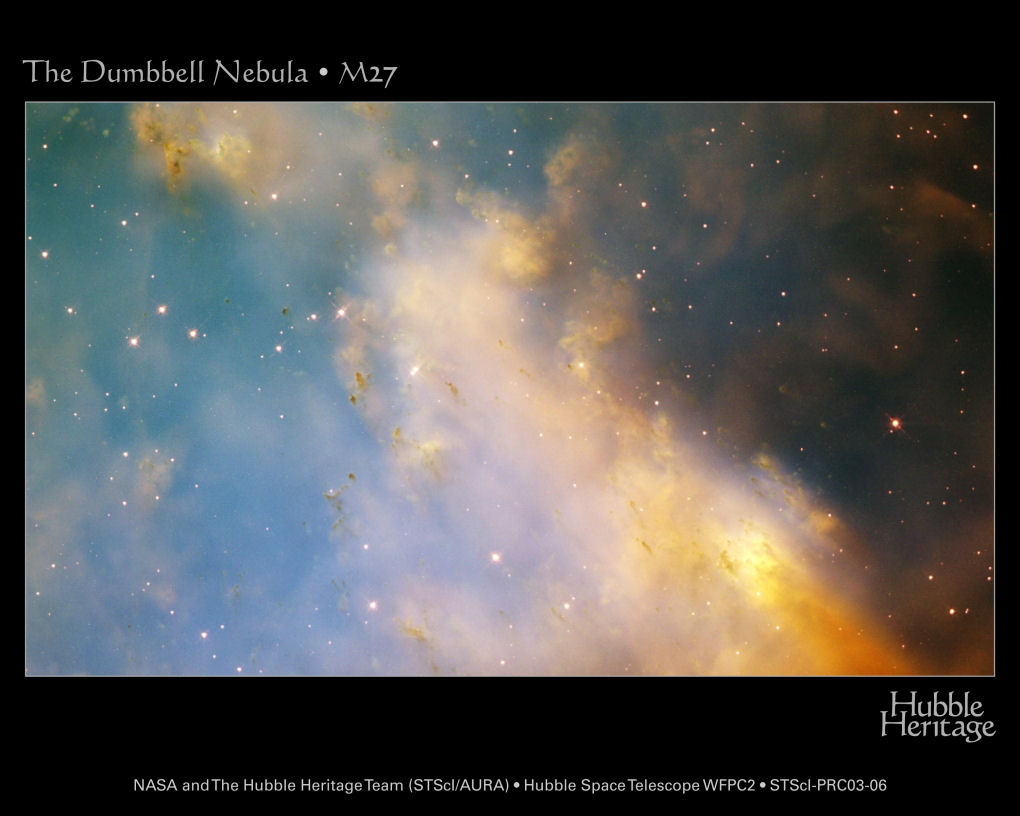

HubbleSite - NewsCenter - 2003 - 06: Close-up of M27, the Dumbbell Nebula

![]() 2001年11月ハッブル望遠鏡が撮影した、あれい状星雲M27の姿だよ。この星雲は

2001年11月ハッブル望遠鏡が撮影した、あれい状星雲M27の姿だよ。この星雲は

1240光年離れたこぎつね座の方向にあるんだ。写真の中で、青色は酸素原子に

特有の波長の光に対応しており、緑は水素、赤は硫黄や窒素に対応している。写

真の左上にある星雲の中心星に向けられた指のようなもの、この領域には地球

3個分くらいの質量が含まれ、大きさは太陽から冥王星までの距離の数倍もある

んだ。

![]()

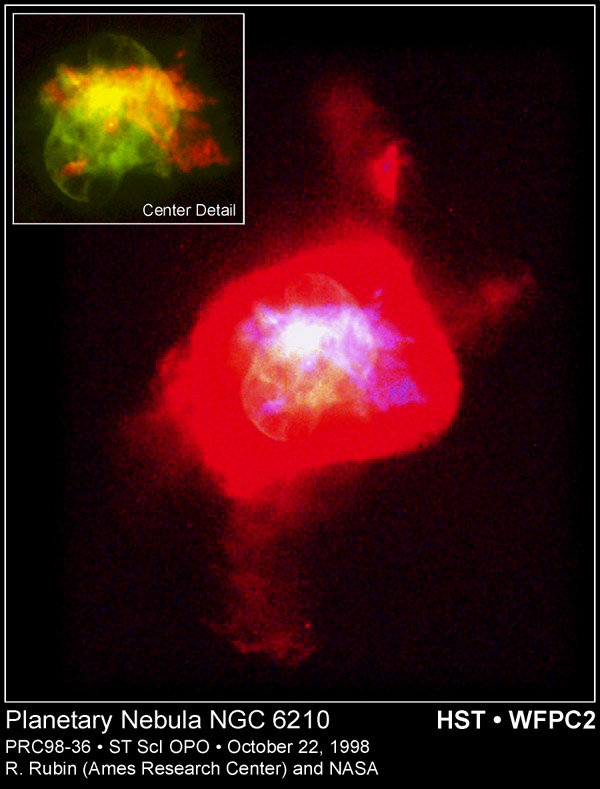

![]() 宇宙のカメ(NGC6210)

宇宙のカメ(NGC6210)

![]() この惑星状星雲はヘルクレス座の方向、地球から約6600光年の距離にあるんだ。

この惑星状星雲はヘルクレス座の方向、地球から約6600光年の距離にあるんだ。

甲羅に頭やひれ、尾までついてまるでカメのようなイメージに見えるかな。この頭

の先からしっぽまでの実際の長さは約1.6光年もあるひろがりをもつんだよ。実は

この画像は太陽に良く似た星の最後の姿なんだ。この「カメ」星雲の中心では、

恒星から数本のジェットが吹き出し、オウムガイの内部の様な構造を作り出して

おり、このジェットの隙間から溢れ出したガスが、「カメ」星雲として見えるんだ。

まるでカメが貝を飲み込んでしまったようだね。そしてカメの頭や手の部分は、

ガスが飛び出す速度や段階が異なったためにできたと考えられているんだよ。

さて画面左上は「カメ」星雲の中心部を拡大したものなんだ。この惑星状星雲と

して有名なのが「ドーナツ星雲」(こと座M57)や「アレイ状星雲」(こぎつね座M27)

「らせん星雲」(みずがめ座NGC7293)などがあるんだけど、ここで生まれたばか

りの惑星状星雲がどのような姿をしているのか見てみようね。

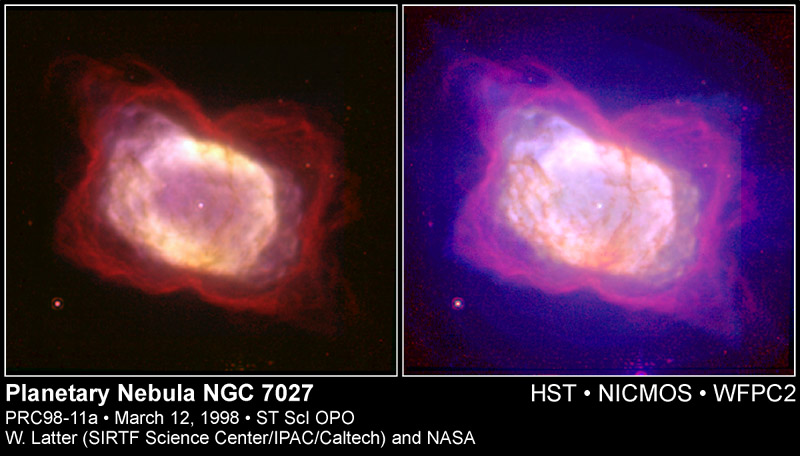

![]() 誕生したばかりの惑星状星雲(NGC7027)

誕生したばかりの惑星状星雲(NGC7027)

はくちょう座にあるNGC7027という生まれたての惑星状星雲は、地球から

3000光年の彼方にある。中心星の紫外線の放射などによりこんな美しい

星雲が見えるんだけど、その広がりは地球と太陽の距離の14000倍にも

なってしまう。この惑星状星雲への進化は1000年程度の期間で起こるん

だけど、恒星の長い生涯を考えると一瞬の出来事なんだろうね。右側の

青い部分は可視光で観測できる低温のダストを示し、赤とピンクの部分

は水素分子のガスが中心星の紫外線によって発光しているんだ。そして

中心部の白い部分が高温のガスを示している。このように惑星状星雲は

異なったいろいろなガスの層で出来ているのが良くわかると思う。

![]()

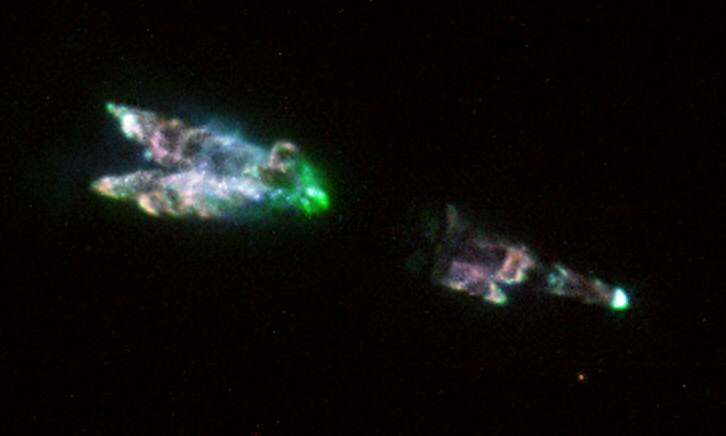

![]() 原始惑星状星雲CRL618、この画像は私たちの太陽に似た大きさの恒星がわずか

原始惑星状星雲CRL618、この画像は私たちの太陽に似た大きさの恒星がわずか

数百年前に、その質量の大部分を放出した姿なんだよ。いわば羽化しつつある惑星

状星雲のさなぎの形のようなもので、やがて蝶が羽を広げたようなバタフライ型惑星

状星雲」に進化すると考えられているんだよ。この原始惑星状星雲CRL618の星雲を

形作るガスは200〜300年ほど前に放出されたものと考えられており、そのガスは時

速70万km以上の速度で広がりつつあるんだ。ところでこのガスを放出している赤色

巨星核は今はガスに覆われて直接見ることができないけれど、数千年もするとこの

光る低温の赤色巨星核は裸になって熱い白色矮星として輝くんだ。上の画像の原始

惑星状星雲から惑星状星雲に進化するには、200〜300年から千年程度と考えられ

ているけれど、きっとその頃にはCRL618も羽化し美しい惑星状星雲を見せてくれる

はずだけれど、どんな美しい蝶になっているんだろうな。

![]()

![]() 地球の年齢は約50億歳と言われているんだけど、ちょうど働き盛りの年齢にあたる

地球の年齢は約50億歳と言われているんだけど、ちょうど働き盛りの年齢にあたる

んだ。そして今から50億年後になり、太陽の年齢が100億歳近くになると核融合

反応の燃料の水素が少なくなり、もえかすのヘリウムばかりが中心部にたまり始め

るんだ。すると太陽はしだいにふくらみ始め、やがて水星や金星をのみこみんだ

よ。ということは現在の太陽の200倍もの赤色巨星になってしまうんだ。そしてこの

ヘリウムがどんどん中心部にたまると核融合反応が起こらなくなり、逆に太陽が

ちぢみ始めるんだよ。表面からガスがはがれ、中心部には地球くらいの大きさに

なる白色わい星が残されるんだ。表面からはがれたガスは、温度の高い白色わ

い星の光に刺激されて上の画像のような惑星状星雲となって見えるんだよ。だ

からこの画像は50億年後の太陽の姿と似ているんだ。といっても遠い遠い未来

の話なんだけどね。この後、この画像の中心に見える明るい白色わい星は、し

だいに温度を下げ、やがて冷たくて暗い黒色わい星になり宇宙の暗闇に消えて

しまうんだよ。

![]() 右手でこん棒を振り上げ、左手でりんごの枝と蛇をつかみ、西を向いてひざま

右手でこん棒を振り上げ、左手でりんごの枝と蛇をつかみ、西を向いてひざま

ずく英雄ヘルクレスの姿が見えるけど、これがヘルクレス座なんだ。とても古い

星座で、バビロニアの「鎖につながれた神」という星座に、この星座の原型が

見られるんだよ。ギリシャでは、はじめ「ひざまづくもの」「まぼろし」と呼ばれて

いたんだけど、ギリシャ神話では、英雄ヘルクレスが12の冒険行の末に天に

昇り、生前の戦利品とともに星座になったと伝えられているんだ。夏の夜、南

を向いて空を見上げ、こと座のベガとうしかい座のアルクトゥールスを見つけ

たら、これら2つの星の間を見てごらん。6個の3〜4等星がKの字を裏返し

たような形、ひしゃげたHの字の形に並んでいるのがわかると思うんだ。これ

がヘルクレス座の目じるしで、ヘルクレスの胴体を形作っているんだ。すぐ上

に見えるのが、べガがあること座。そのまた上に見えるのが白鳥座でこの口

ばしのところに光っているのが天上の宝石と呼ばれているアルビレオだよ。

![]() ニュース・リリース(英文)

ニュース・リリース(英文)

http://oposite.stsci.edu/pubinfo/pr/1998/36/

(映し出されるまで時間がかかる場合があります)