Karol Wojtyla: o beato dos jovens

|

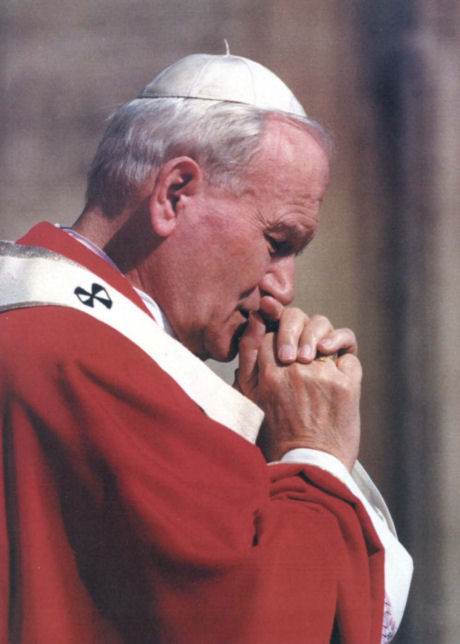

ヨハネ・パウロ二世とマザー・テレサ

|

![]()

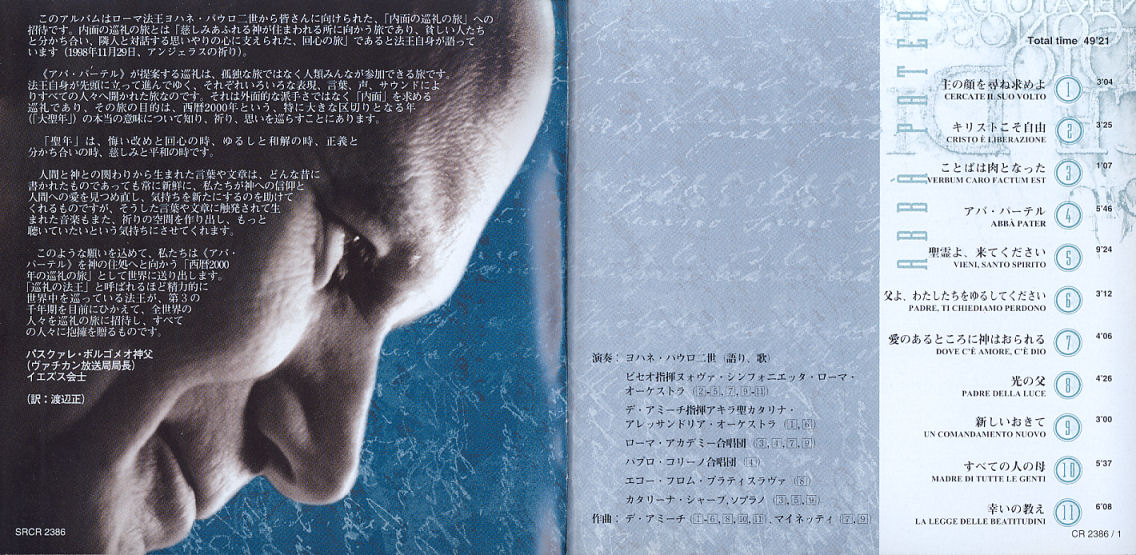

![]() 「アバ・パーテル」 ヨハネ・パウロ二世

「アバ・パーテル」 ヨハネ・パウロ二世

Sony Records SRCR2386

|

傑作CDの一枚である。キリスト教の信仰を持っていなくても、この祈り の歌声に魂が清められてゆくのを身体の芯から感じることだろう。 (K.K)

|

|

巡礼の旅」への招待です。内面の巡礼の旅とは「慈しみあふれる神が住まわれる 所に向かう旅であり、貧しい人たちと分かち合い、隣人との対話する思いやりの心 に支えられた、回心の旅」であると法王は語っています(1998年11月29日、アン ジェラスの祈り)。<アバ・パーテル>が提案する巡礼は、孤独な旅ではなく人類 みんなが参加できる旅です。法王自身が先頭に立って進んでゆく、それぞれいろ いろな表現、言葉、声、サウンドによりすべての人々へ開かれた旅なのです。それ は外面的な派手さではなく、「内面」を求める巡礼であり、その旅の目的は、西暦 2000年という、特に大きな区切りとなる年(「大聖年」)の本当の意味について知 り、祈り、思いを巡らすことにあります。「聖年」は、悔い改めと回心の時、ゆるし と和解の時、正義と分かち合いの時、慈しみと平和の時です。人間と神との関わ りから生まれた言葉や文章は、どんな昔に書かれたものであっても常に新鮮に、 私たちが神への信仰と人間への愛を見つめ直し、気持ちを新たにするのを助け てくれるものですが、そうした言葉や文章に触発されて生まれた音楽もまた、祈り の空間を作り出し、もっと聴いていたいという気持ちにさせてくれます。このような 願いを込めて、私たちは<アバ・パーテル>を神の住処へと向かう「西暦2000 年の巡礼の旅」として世界に送り出します。「巡礼の法王」と呼ばれるほど精力的 に世界中を巡っている法王が、第3の千年期を目前にひかえて、全世界の人々 を巡礼の旅に招待し、すべての人々に抱擁を贈るものです。

パスクァレ・ボルゴメオ神父(ヴァチカン放送局局長) イエズス会士

|

|

|

![]()

|

曽野綾子・三浦朱門共訳 石川康輔・日本語監修 同朋舎出版

|

![]()

|

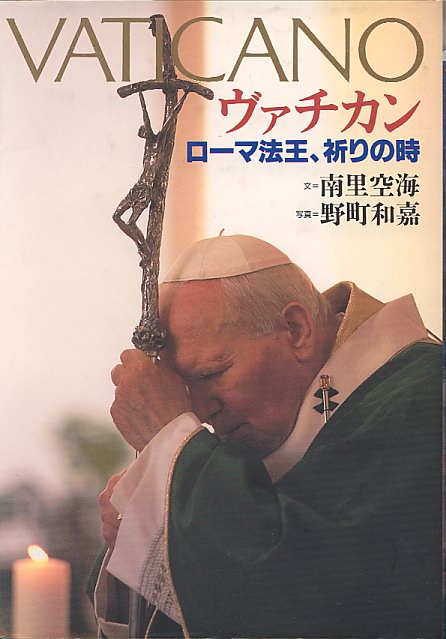

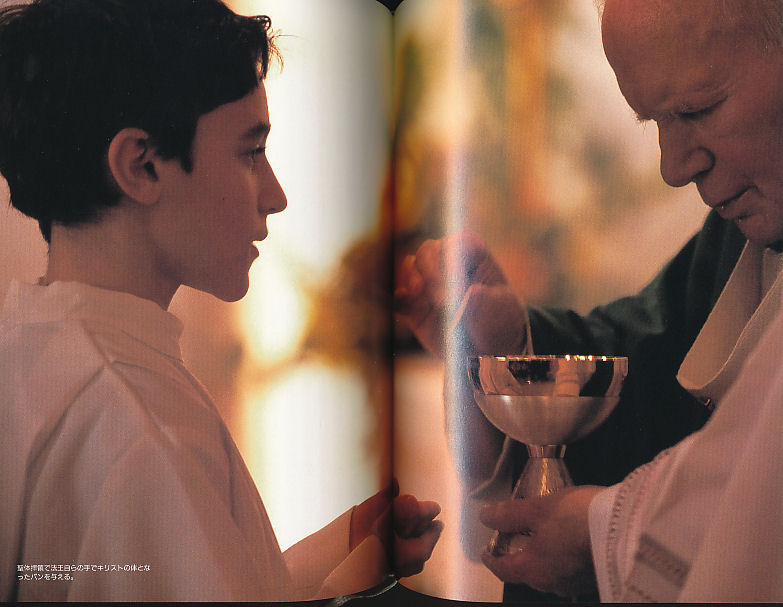

南里空海・文 野町和嘉・写真 世界文化社

本書 まえがき より引用

いる者でもない私が、ヴァチカンに取り組もうと思ったのは、新聞に載っていた記事が契機 だった。1998年9月27日付けの「朝日新聞」の「第三千年紀・・・過去の非認め未来へ」と いう記事だった。法王ヨハネ・パウロ2世は就任から100回以上も「われを赦したまえ」と、 この1000年間の教会の誤り、犯した罪の非を認め悔い改め、そして諸宗教間の対話を深め 和解をして、2000年を迎えたい・・・という内容だった。この記事を読み、ローマ法王と、法王 頂点として世界に約10億人のカトリック教徒を抱える総本山ヴァチカンとは、いったいどのよ うな存在なのか、また、ヴァチカンという宗教国家を通して宗教不在の日本という国を振り返 ってみたいと思った。

日本は第二次世界大戦で、人間の幸福を求めて進歩や発展をしたはずの科学や技術が、 一瞬にして大量に人の命を奪う凶器と化すことを身を持って体験した。そして、戦後、その 科学や技術革新にさらに高度経済成長と溢れる情報が加わって、効率とか能率とか数字が 人間を支配する社会構造が生み出されていった。数字の枠に押し込められた人にとっても、 そこからはみ出してしまった人にとっても、生きやすい時代ではないことを、病んでしまった 今の社会が物語っている。サラリーマンの自殺の増加、多発する少年たちの残忍な反乱・・・ 目を覆いたくなるような数々の悲惨劇に、日本の21世紀は見えてこない。

人間を超えた存在、人間の力では及ばない存在・・・、“畏れ”を抱く大きな存在があることを 見失ってしまった現代、果たして宗教は人の心を救うことが出来るのか。新しい千年紀を迎え るにあたり、西暦2001年、この西暦とはキリストが生誕してからの歳月を表し、A.Dと表記 するが、これはラテン語の「主の年」を意味する。「主の年」すなわち「神の年」。新しい世紀の 始まりに、宗教国家ヴァチカンを通し、また、ローマ法王の祈る姿を通して、私は人間の根幹を なしている宗教を問い直したく、大聖年の扉の開くヴァチカンへと向かった。

|

![]()

2014年4月27日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した写真です。  (大きな画像) 本日4月27日の夜明け(4時25分〜5時12分)の光景です。 バチカンのサンピエトロ広場において、先々代のローマ法王ヨハネ・パウロ2世(在位1978〜2005年)と、 第261代法王ヨハネ23世(同1958〜63年)の列聖式(カトリック教会で最高の崇敬対象である「聖人」と する)が、本日4月27日行われました。 ヨハネ23世はキューバ危機において米ソ双方の仲介に尽力し、他教会や他宗教との対話に積極的であり、 有名な第2バチカン公会議を開催をした卓越した法王でした。無心論者や他の宗教をどのように捉えるの かをも話し合われたこの公会議、その指導的な神学者だったカール・ラーナーの本には心打たれました。 現在バチカンは一部の聖職者による児童への性的虐待の問題で揺れていますが、アメリカ先住民への 同化政策が行われていたころ、カトリック・プロテスタントを問わず、親元から強制的に引き離された彼らの 子供に対して、同じ過ちをした聖職者たちがいました。これらの同化政策(アイヌの方も同じです)の影は、 現在においてもアメリカ先住民社会に暗い影を落としています。 2000年3月12日、当時の法王ヨハネ・パウロ二世は「回心と和解の日」のミサの中で、「イスラエルの民に対して 犯した罪の告白」(ユダヤ人虐殺を黙認してきた歴史)、そしてアメリカ先住民などの世界各地の先住民に対して の文化と宗教を破壊してきた歴史への謝罪を行いましたが、その時に話された一部を紹介します。 ☆☆☆ 「世界の主、すべての人の父よ、あなたは御子を通してわたしたちに、敵を愛し、わたしたちを憎む人々に善を行い、 わたしたちを迫害する人々のために祈るよう求められました。 しかしキリスト者はしばしば福音を否定し、権力というメンタリティに傾倒し、諸民族の権利を侵し、彼らの文化と 宗教的伝統を侮辱してきました。 どうか、わたしたちに対し寛容で、慈しみを示し、あなたのゆるしをお与えください。主キリストによって。」 法王ヨハネ・パウロ二世 ☆☆☆ |