![]()

![]()

2000年6月21日

|

この大地で眠っている祖先をもっているなら、 あなたはこの大地のネイティブであると言ってもいいだろう。 ネイティブであるかないかには、 肌の色はまったく関係ない。 わたしは人間を 人種で差別するようには育てられてはいない。 われわれはみな、グレイト・スピリットの庭に咲く花なのであると、 わたしは教えられた。 われわれは同じ根っこをわけあっていると。 その根とは、母なる大地のことなのだ。 その庭が美しいのは、さまざまな色があるからだ。 そしてそれぞれの色は、 さまざまに異なる伝統や文化的な背景をあらわしている。 オー・シンナ(アメリカ先住民) 北山耕平訳 北山耕平さんのホームページ「Whole life Catalogより引用

|

|

|

同意なしの不妊手術と同じように、その後遺症は今でも彼らとその社会を苦しめつづけている。 1789年に連邦政府がインディアン管理の為に陸軍省内に設置したインディアン局(BIA)の教育 の第一の目的は「子供たちからインディアンの言語、文化、宗教を残らずはぎとり、白人の農夫、 労働者に同化し得る“生産的アメリカ市民”を育てることだった。そのために寄宿制が採られたの だ。一年の大半を居留地から何百マイルも離れた寄宿学校に入れてしまえば、両親やインディア ン文化の影響が少なくなるからだった」(「聖なる魂」より)。BIAはカーライル学校をモデルにして、 全米各地に次々と寄宿学校を設立し、1887年次の通達を出す。「インディアン学校は英語のみ によって教育を施すこと。インディアン語はいっさい禁止すること。インディアンの子供たちは、キリ スト教各派の教えを受けることで文明の何たるかを学ぶこと。インディアンの宗教は禁止すること」。 そしてその学校では、神父や牧師、シスターから肉体的・精神的虐待を受けることが多く、殺される 子供もいたという。神父や牧師によるレイプや同性愛的行為、暴力、侮辱は日常茶飯事であった と言われる。そしてそのような環境で育った子供たちはアイデンティティーを失い、アルコール中毒 や自殺に追い込まれる比率が高かった。「子供時代の記憶は少しずつおぼろげになっていくが、 身体に刻まれた暴力やペド(性的虐待)の恐怖と苦悩は、やがて無意識のうちに償いを求めは じめ、成長するにつれ、自己を虐待者へと向かわせていくことも多い。今日のインディアン人口 の半数以上は、今だに寄宿学校での傷をひきずり、苦しんでいると言われている。・・・・かつて インディアンの子供たちを無理やり家族から引き離し、寄宿学校に送りこんだ同化政策は、今日 にいたるまでインディアン家族の決定的崩壊をもたらした。家族の暖かみを知らない人間は、家族 をどのように作ったらいいか分からないからである。癒しきれない傷は数世代にわたり繰り返さ れ、そのたび人々は、同じ家族の中でお互いを深く傷つけあってきた」(「アメリカインディアンの 現在」より)。1969年というつい30年ほど前まで続いていたインディアン学校に代表される同化 政策、それは過去の遺物などでは決してないのであり、今でもその悪夢が彼らの魂と社会を蝕ん でいるということを忘れないでいただきたいと思います。ただ、インディアン学校で学んだ英語など が、後の権利獲得運動の助けになっていたことも事実として挙げられるかも知れません。しかし、 あまりにも多くの悲劇を産み出したこの同化政策の犠牲者のことを考えるとき、このインディアン 学校で何が行われたかの真実を追究すると共に、この過ちがどのような精神的・歴史的過程を 経て産まれたのかの検証がまず第一に必要不可欠であるのかも知れません。精神的過程におい て、哀れなインディアンを、私たちと同じような快適な文明を享受させるという意味において、この 同化政策は結果的に悲劇をもたらしたものであっても、白人の善意から出たものであるという 解釈。この解釈の何処が間違っているのでしょう。善意とは相手の視点まで降りることによって 初めて成立するものかも知れません。自分の、あるいは自分たちが生活している社会の規範が 絶対的に正しいものだという偏見からは、決して相手の視点まで降りて考えるという真の善意は 存在しないのでしょう。彼らインディアンは白人が入植してきた時、決してキリスト教を否定はしま せんでした。白人が大切に信じている宗教に土足で踏み込むことなど考えることも出来なかった のです。彼らが大切にしているもの、それを率直に受けとめるだけの魂の自由があったのです。 それは、相手の視点に降りて感じる力があったと表現してもいいかも知れません。白人やキリスト 教の善意とは全く異なった次元に立っていたインディアン。その崇高な精神に魅せられ、敢えて インディアン側に立って戦った白人や聖職者がいたのも事実です。私たち文明人が遠い過去に 捨て去ってしまった、あるいは憎悪してきた価値観、この価値観が如何に私たちの記憶から抹殺 されてきたのか、その精神的過程を検証せずに、どのような未来が開けるというのでしょう。 下に紹介するインディアン学校における各証言は、長い同化政策の中において少しずつ改善さ れてきた比較的新しいものです。ですから初期のインディアン学校における状況がどのようなも のであったかについてはまた別の証言が必要になってくるのかも知れません。ただこれら比較 的新しい証言のなかにも、あるべき未来を考える何かがあるのではと感じられてなりません。 |

![]()

|

「図説 世界の先住民族」明石書店より引用

入ることになりました。また、私の祖母は伝統的なやり方で私を育てたので、私は強いアイデ ンティティの意識をもつことができました。私はクリー語だけを話していて、英語は一言もでき ませんでした。学校では私たちは、自分たちの言語を話したり、宗教をおこなうことを禁じられ ていました。また、特に少年たちは、身内と話すことすら禁じられていました。子供から大人に 移ることを祝う思春期の儀式もさせてもらえませんでした。私たちはまるで人間ではないかの ようでした。私たちはとても愛情深い人間で、お互いに腕を組んで歩いたりしていましたが、 そのしぐさも完全に禁じられてしまいました。彼らは私たちの自尊心を失わせ、インディアンで あるという意識を失わせるためにあらゆることをしました。規則に従わないとたたかれ、小突 かれ、どなられました。これは私たちにとってはショックなことでした。私たちの共同体では、 子供に声を荒げたりたたいたりすることがなかったからです。それから、彼らは罰するために 私たちの髪を切ったりもしました。彼らは、そうすることが、後々まで恥をうえこむことを知って いたからです。それで、私たちは自分たちの言葉を話すことすら恐れるようになりました。協定 によって、保護区に学校がつくられましたが、宣教師たちは私たちが従来のやり方を残し、 宗教を信じていることに不満の意を表明しました。それで、政府は1886年に、私たちを確実 に同化するため、保護区から遠く離れた場所に寄宿学校をつくりました。それから80年間、 6歳から16歳のインディアンの子供はすべて、家族から引き離された。教会が運営している 施設に連れてこられたのです。1969年に、この制度は廃止されましたが、悪夢は続きまし た。今日でもなお、私は修道女をみると凍てつく思いがします。過去の記憶が私たちに残っ ているのです。今でも私たちは問題を抱えています。行く先を失い、文化を凌辱された人間 として。寄宿学校で同期だった少女たちの中で、私はただ一人の生き残りとなっています。 私はまだ38歳なのですが。 |

|

「聖なる魂」デニス・バンクス 森田ゆり 共著 朝日文庫より引用

は互いにオジブワの言葉で話した。しかしそれが教師や舎監にみつかると私たちはひどく怒ら れた。定規や棒で打たれる懲罰を受けることもまれではなかった。インディアンの言葉を話す こと、インディアンの唄を歌うこと、インディアンの宗教を信じること、すべてが寄宿学校では 禁じられたのだ。そのかわり、英語をできるだけ早く学び、「白いアメリカ」や讃美歌の「クリス チャン軍の前進」「イエス様は私たちの友達」といった唄を覚えなければならなかった。生まれ 故郷の連邦ダムでは、祖母をはじめとする村の人々が事あるごとにタバコ供養を行い、祈り の儀式の準備をしていたことを私は決して忘れてはいなかった。しかし寄宿学校では、インデ ィアンの教師や舎監ですら、私たちの宗教、歴史、伝統について何ひとつ話してはくれなかっ た。ここでは私たちをインディアンであり続けさせるすべてのことが取り除かれ、一日でも早く 従順なアメリカ人となるべく二十四時間訓練させた。教室では毎朝、アメリカ国旗に向かって 宣誓をしなければならなかった。そしてリンカーンやワシントンら「偉大な白人大統領」や「アメ リカの偉人たち」について学ばされた。いま思えば、教師はもとより学校の教科書には何にも ましてインディアンへの偏見と事実の歪曲に満ち満ちていた。「ミネソタ・・・北の星」というタイ トルの本はミネソタ開拓の歴史を記したもので、当時のミネソタ州全学校生徒の必読本とさ れていた。その内容は、白人開拓者らが辺境の荒野にひそむ“敵”と、自然とに対し、勇敢 に闘い開拓の偉業をなしとげたことを讃え上げているものだ。一方、開拓者の“敵”、チペワ (私の生まれた部族だ)とスー・インディアンは、血に飢えた野蛮な殺人鬼であるかの如くに 記されていた。その本に載っている一枚の色つきの絵には、なんと、一人のインディアン戦 士が白人の赤ん坊の頭の皮を剥いでいるところが描かれているのだ。絵の下にそえられた 説明文にはただこうあるのみだ。「平原での死」と。この本はあたかも、ミネソタには白人開 拓者が入る以前は人間が住んでいなかったかの印象を読者に与える。まるでインディアン は人間ではなく征服されるべき動物であったかの如くに。事実、チペワ・インディアンに関し ては何ヶ所にもわたって、「野蛮な」「未開の」「文明以前の」と形容されていた。寄宿学校に おくられるまでは毎日のように森の中を動物たちと歩きまわり、川かますやムスキー(北米 の湖特有の大かます)と泳いでいた私は、「野蛮」「未開」といった言葉が一体何を意味して いるのか理解に苦しんだ。居留地の日々の暮らしの中で私は自然との和合に生きることを 教えられた。森や林の中を銃なしで歩きまわることは少しも恐ろしいことではなかったし、ご く自然のことだったのだ。それをどうして「野蛮な」「未開の」地と呼ばねばならないのだろう。 おそらく動物たちが白人に出くわすようになったときから、白人の「野蛮」な対応ゆえに、自然 は「野蛮」と化したのではないのか。目に映る動物を片端から射ち殺し、森林を焼き払い、 自然の生命のサイクルを破壊していった開拓者たちがやってきたときから、ミネソタの自然 は、「野蛮」へと変貌したのではないのか。私たちインディアンにとって、自然は常に心の安 まる友として在ったのだ。こうした極端なインディアン蔑視の教育を受けていた頃の自分を 思い返すと、私は愕然とする。私は教えられる事柄になんの異議をはさもうとはしなかった。 なぜ私は「偉大な白いアメリカ人」の教育に疑問を抱かなかったのだろう。なぜ私は非イン ディアンへと仕立て上げられることに抵抗しなかったのだろう。寄宿学校の長い生活の中で 少しずつ非インディアン化していった私の「従順なアメリカ人」思考が音をたてて崩れ始める のは、それからもっとずっと後のことである。 |

「ネイティブ・アメリカン 叡智の守りびと」築地書館より引用

んだといつも思っていた。とても暖かい家庭だったんだ。家ではみんなでよく話した。家にいるとき はオジブワ語しか使わなかったんだ。ウィグワムに暮らす私たち家族には、深い愛情があった。 私はとても豊かな家庭に育った・・・・これは私の誇りだ。私はすいぶん長い間、白人の世界で暮 らしてきた。BIA(政府内務省インディアン局)運営の寄宿学校へ通うことを強制され、カトリック のミッション・スクールにも通わされた。どっちの学校がよかったかはわからないがね。ミッション・ スクールでは、生徒は教室の正面に向かって座らされ、やさしく・善良な(・・・・・・・・)シスターが 勉強を教えてくれた。私はシスターが何を言っているのか、ほとんどわからなかった。ある日、 シスターの質問に生徒が答えるとき、シスターが私に言った。「エドワード、起立して答えなさい。 1492年にスペインの王だったのは誰ですか?」。私は立ち上がって答えた。「わかりません」 私はこの一言を英語でなく、オジブワ語で言った。すると、シスターは私の耳をひっつかみ、クラ スの前に出すように、命令した。そして、このやさしく善良な(・・・・・・・)シスターは、私の手の甲を 定規で12回叩いたんだ。この仕打ちはほとんど毎日続いた。スペインの王がどこの誰だったか を、私はついに覚えることはなかった。でも覚えるべきだったかもしれないな。もし覚えていたな らば、私の小指は今みたいにひん曲がっていなかったかもしれないね。今でもよく覚えていること がひとつあるよ。私が英語を話すことを拒絶し続けるので、学校側が私を「アルター・ボーイ(ミサ の助手)」にすることにしたんだ。私にとってそれは、すごいことだった。自分の格が上がったと 思ったね。しかし、アルター・ボーイになるにはひとつだけ条件がある、とシスターは言った。ラテ ン語を学ばなければだめだと言うんだ。私はラテン語を覚えた。言葉の意味が何だったかは知 らんが、ちょっと頑張っただけですぐに覚えられたんだ。今でもアルター・ボーイの仕事を全部 覚えているよ。私がアルター・ボーイになりたかった理由のひとつは、アルター・ボーイだけが毎 日曜日、ミサの後にホイップ・クリームのたっぷりのったゼリーをボール一杯もらえたからなん だ。あれは本当にうまかった! あのボール一杯のゼリーが、ミッション・スクールでの唯一の いい思い出だな。ミッション・スクールを出ると、今度はBIAの寄宿学校だった。私はパイプ・ ストーン・インディアン・トレーニング・スクールという、愛すべき(・・・・)施設に入れられた。あそ こでの最初の日を私は一生忘れない。私たち生徒はスクール・バスに乗せられ、丸一日かかっ てウィスコンシン州からミネソタ州南西部まで連れて行かれた。パイプ・ストーンに着いたときは もう真夜中だった。当然何か食べさせてもらえるだろうと思っていたが、奴らは何も出さなかっ た。私たちは並ばされると、男女別々の方向に行進させられた。最初に入った小さな部屋には 椅子が四つあった。私たちはここで、順々に髪を切られたんだ。あの時泣いたことをよく覚えて いる。母は、いつも私の髪をていねいに編んでくれていた。パイプ・ストーンへ向かうその日の 朝、母は私の髪に鷲の羽根を結んでくれ、こう言った。「学校に着いたとき、立派であってほし いからね」「いつも髪の手入れを忘れてはだめよ。編める時間があれば編んでおきなさい。い つも髪をきれいに洗って、櫛でとかしてうしろで束ねておきなさいね。だけど、覚えておくんだよ。 外に出て祈るときは必ず三つ編みにしておくんですよ。それから、この鷲の羽根は今度母さん と会う日まで大切にとっておいでね」と。その日の夜、奴らは私の髪を切り落とした。それもくり くり坊主にしやがったんだ。床にはその朝母さんが一生懸命編んでくれたおさげと、きれいな 鷲の羽根が落ちていた。これがBIA寄宿学校で経験した最初の残虐行為だった。私たち生徒 は髪を切られると、今度はシャワー室へ行進させられた。大きく長い共同シャワー室だった。 奴らはそこで私たちの体中に何かの薬品をぶっかけた。「シラミ駆除」のためだと奴らは言っ た。これが二度目の残虐行為だった。それが終わると、みんな服をはぎ取られ、青いツナギ を着せられた。モカシンを履いていた生徒はモカシンを取り上げられ、政府支給の黒い靴を 履かされた。これがBIA寄宿学校での最初の一日だった。私はあの日のことを一生忘れな い。どちらの学校がよかったかは、あなた方の判断にまかせるよ。 |

|

「ネイティヴ・アメリカン 写真で綴る北アメリカ先住民史」より引用

服従を余儀なくされた。同化政策とは、インディアンの伝統的な生活様式を根こそぎ にしようとする政策である。これにより、大勢の子供たちが家族や部族社会から引き 離され、連邦が設立した寄宿学校にいれられて、インディアン文化とは無縁の環境 で教育された。寄宿学校では、欧米の歴史とキリスト教的価値観を強調した教育が ほどこされ、英語以外の言語は禁止されて、手仕事を主体とした職業技能訓練が実 施された。これはカナダでも同様で、やはり同化目的の寄宿学校が設立されている。 しかし、政府の思惑にもかかわらず、先住民の子供がみずからの出自を否定するこ とはなかった。そして1887年、合衆国議会は、先住民文化を根本的に破壊するよう な、一段と厳しい政策を導入する。当時、東部であれ西部であれ、白人改革家たち は、インディアンのために残されている土地があまりに多すぎると考えていた。また、 東部の改革家は、個人単位の財産所有が“文明化”につながり、ひいてはそれがイ ンディアンを救済するはずだと信じた。彼らの主張は、インディアンの土地は従来の 共同所有より個人所有のほうが、強欲かつ不当な行為から守ることができる、という ものだった。かたや開発業者はといえば、インディアン個々人に土地が割り当てられ れば、規制をはずれ、自由に取り引きできる土地がふえると期待する。かくして1887 年、インディアン改革諸組織の支持を得た一般土地割当法(いわゆるドーズ法)が、 議会を通過した。このドーズ法により、部族単位で所有されていた保留地は160エー カー(65ヘクタール)もしくはそれ以下に小さく分割され、インディアン一人ひとり、お よび家族に振り分けられることになった。そして残った“余剰地”は、合衆国に売却さ れたのである。ドーズ法は、インディアンにとって大きな厄災でしかなかった。最良の 土地の大半が白人に貸与あるいは売却され、あきらかに違法な行為も数多く見られ た。インディアン諸部族が、ドーズ法以前に所有していた土地は1億4000万エー カー(5600万ヘクタール)だったが、1887年から、割当政策が破棄された1934 年までに、じつに約9000万エーカー(3600万ヘクタール)がインディアンの手を離 れている。さらに、土地とともにインディアン人口も減少しつづけ、19世紀末になる と、インディアンは絶滅への道をたどるかに見えた。1890年から20世紀初頭にか けて、インディアンの保留地での生活は、悲惨としか表現しようのない状態が続い ていた。保留地の多くで、インディアンの指導者が指導者としての意欲を失い、ある いは投獄され、あるいはこの世を去った。そんな保留地の経済をささえていたのは、 土地の賃貸や季節労働、政府の施しのみである。インディアン局の管理官は、保留 地内に住むインディアンの生活をすみずみまで管理し、白人の生活習慣を一方的 に押しつけた。たとえば、先住民の昔ながらの衣服は禁止され、男性の長髪は許さ れず、信仰の儀式は厳禁、違反した者には投獄や重労働が科された。カナダでも、 宗教行事は禁止されている。またインディアン管理官は、保留地に警察機構を設 け、“首長”を任命して、部族を管理させた。1920年代に入ると、過去のインディ アン問題の解決は方法は誤っていたのでは、という反省が広まっていった。それま での数々の政策によって、インディアンは何千万エーカーもの土地を奪われたばか りか、極貧と病気にあえいでいたからである。が、それでもなお、インディアン独自 の信仰と文化は、とだえることなく、脈々と息づいていた。やがて1934年、議会は インディアン再組織法を制定する。これにより、土地割当制度は廃止されて、一部 の土地がインディアン部族に返還された。また、経済発展のための貸付基金が創 設されて、ある程度の自治権も復活する。ところが、こうした“インディアン・ニュー ディール”計画も、第2次世界大戦の勃発で、中断せざるをえなくなる。そして終戦 を迎える頃には、過去の失敗もかえりみず、連邦政府はふたたび同化政策へと 回帰していった。1950年代、合衆国は“ターミネーション”と呼ばれる連邦管理終 結政策を遂行し、一部の部族と連邦政府との特異な関係に終止符が打たれた。 これと期を同じくして、インディアン局は、部族による土地共有を根こそぎにしよう と、保留地に住むインディアンを都市中心部に転住させる大規模な施策に着手す る。そしてこの転住政策は、政府がインディアンへの責務から逃れるための方策 ともなっていくのである。しかし、1950年代末、先住民から土地を奪い、いっそう の貧困に追いやっていた終結政策は、インディアンの抵抗と一部議会の反対を 受けて、ようやく廃止の方向に向かった。終結政策により、インディアンの指導者 たちは彼らの財産や市民権が危機に瀕していることを知った。危機感はしだいに つのり、1960年代初期、インディアンは“レッド・パワー”運動を展開する。 |

インディアンを使う。

多少なりとも実際に健康や栄養の改善をすることによって強まる。

るまいは禁止され、子供たちは「文明」を学ぶため、両親から引き離される。

彼らは教会を敬い、現金のために働き、雇用者に従い、小さな家族単位で生活 し、西洋風の衣服を着ることを教え込まれる。

「図説 世界の先住民族」 ジュリアン・バージャー著 明石書店より引用 |

聖ペトロ大聖堂で、枢機卿たちとともに、四旬節第一主日・大聖年「回心と和解の日」のミサ をささげた。この中には「真理への奉仕において犯した罪の告白」、「イスラエルの民に対し て犯した罪の告白」(ユダヤ人虐殺を黙認してきた歴史)、そしてアメリカ・インディアンなどの 世界各地の先住民に対しての文化と宗教を破壊してきた歴史への謝罪「愛と平和、諸民族 の人々の権利と、彼らの文化と宗教に対する尊敬に反する行為の中で犯した罪の告白」が 含まれている。教皇ヨハネ・パウロ二世はこの罪の告白で次のように述べている。また先住 民の同化政策の一翼、インディアン学校にあった数多くの精神的・肉体的虐待の事実を認 め、謝罪したカナダ合同教会(プロテスタント)の謝罪文も併せて記したいと思う。

憎む人々に善を行い、わたしたちを迫害する人々のために祈るよう求められました。しかし キリスト者はしばしば福音を否定し、権力というメンタリティに傾倒し、諸民族の権利を侵し、 彼らの文化と宗教的伝統を侮辱してきました。どうか、わたしたちに対し寛容で、慈しみを示 し、あなたのゆるしをお与えください。主キリストによって。」教皇ヨハネ・パウロ二世

[東京 10・30 ENI98-0494=ルーテル・アワーPS/1998年] カナダ最大のプロテスタント教会であるカナダ合同教会(UCC)議長は、過去100年 以上にわたるカナダ原住民へのUCC経営の学校内での肉体的、性的、精神的虐待 を認め、謝罪した。UCCはこれと同様の約90件の裁判に関係し、またカトリック教 会、聖公会も合わせると約1400件の裁判がカナダ全国で起きている。ビル・フィプス UCC議長は、これまでの原住民同化政策に我々の教会がかかわってきたことは明 確であり、「会員の多くはなぜ謝罪をしなければならないのか理解していないが、これ までの我々の前の世代の教会員が与えられてきた恵みを我々が今日受けていると 同様、それらの人々の犯した重荷も同様に担わなくてはならない」と述べた。同教会 はこれまでに、狭い意味での謝罪をしてきたが、一般的な謝罪の宣言ははじめて。 背景には前舎監が1950年代に18人の生徒を虐待した事件が明るみにでて、199 6年に11年の受刑判決を受けたことや、今年初めにバンクバー島で30人の原住民 らがUCCとカナダ政府を相手取り、性的肉体的虐待を受けたとして告発する事件が 起きたことなどがある。バンクバー島のポート・アルバニ・原住民校はUCC、カトリック 教会、聖公会などの教会経営による130校のうちの1校。 |

![]()

|

2012年2月26日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した記事です。 |

2013年4月3日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した記事です。  「男は女の力を恐れている」 (写真は『アメリカ先住民女性 大地に生きる女たち』から引用しました。) 中東やインドで起きている女性の悲劇を見るにつけ、私はそれを感じてならない。 恐らく太古の時代では多くが母系社会(母方の血筋によって家族や血縁集団を組織する社会制度)で あり、調和ある共同体をつくるために母系社会は最も基礎となるものだった。 縄文土器に見られる女性像などから、儀式を執り行ったのは主に女性だったのではないかとの説が あるが、沖縄・奄美のユタ(殆ど女性)を除いて、世界各地のシャーマンは圧倒的に男性が多い。これ はもともと女性は生まれながらに偉大な神秘が宿っていることを男性自身が認識しており、治癒など の儀式や部族の指導者(女性の意見だけで決める部族もある)は男性に任せるというのが自然の流 れになってきたのかも知れない。 母系社会の中では性犯罪が起きることは考えられないことであった。例えばアメリカ先住民と白人が 憎み戦っていた時代の証言「インディアンに囚われた白人女性の物語」の中でも、白人男性の捕虜と は異なり、女性捕虜が如何に大切に扱われてきたかを読むとることができる。 このアメリカ先住民の社会では、女性が男性の荷物を家の外に置くだけで離婚は成立し、その逆は なかった。 ただ現代のアメリカ先住民社会は、子供を親から無理やり引き離し、言葉・生活習慣・宗教などの 同化政策がなされた影響で、アルコール中毒、自殺、家庭崩壊、貧困が深刻な問題になっているが、 虐待や育児放棄の被害にあった子供たちを母系の集団の中で世話するため、現在でも孤児は存在 しない。 母系社会がいつから父系社会に転換したのか、、定住とそれによる近隣との闘争という説もあるが、 私の中ではまだ答えは見つけられないでいる。しかし肉体的な力による服従が次第に母系社会を 崩壊させ、それが暗黙のうちに様々な宗教に伝統として紛れ込んだのは事実かも知れない。 日本では菅原道真などに象徴される「怨霊」や「祟り」を鎮めるために、迫害者に近い人が神社などを つくり、祭り上げることで鎮めてきたが、同じように卑弥呼の時代は既に女性の力の封印が始まった 時期だと思う。また中世ヨーロッパにおける「魔女狩り」も、宗教が関わりを持つ以前から民衆の間で 始まった説があるが、女性の力を封印させる側面もあったのだろう。 「男は女の力を恐れている」 無意識の次元にまで下ったこの感情を、あるべき姿へと開放させ、母系社会の意味を改めて問う時代 だと思う。 「アメリカ先住民」に限らず、「聖母マリア」、「観音菩薩」の存在は、暗にその意味を私たちに教えている ような気がしてならない。 ☆☆☆☆ 「女性が死にたえるまで、部族が征服されることはない。」 (チェロキの言い伝え) 「先住民族女性と白人の女性開放論者のちがいは、白人フェミニスト たちは権利を主張し、先住民女性は負うべき責任について主張し ているところだ。このふたつは大きく異なる。わたしたちの責務とは この世界にあるわたしたちの土地を守ることだ。」 ルネ・セノグルス(Renee Senogles) レッド・レイク・チペワ(Red Lake Chippewa) 「女は永遠の存在である。男は女から生まれ、そして女へと帰っていく。」 オジブワ族(Ojibwa)の言い伝え 「この星は、われわれがずっと生活してきた家である。 女性はその骨で大地を支えてきた。」 リンダ・ホーガン(Linda Hogan) チカソー(Chichasaw)族 詩人 「女性を愛し、大地は女性なのだと教えられ育ってきた男たちは、大地と 女性を同じものだと考えている。それこそ本当の男なのだ。生命を産む のは女性である。女性が昔から感じとっていた眼にみえない大きな力と の関係を男たちが理解し始めるなら、世の中はよりよい方向に変化し 始めるだろう。」 ロレイン・キャノ(Lorraine Canoe) モホークの指導者 ☆☆☆☆ |

2014年4月27日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した写真です。  (大きな画像) 本日4月27日の夜明け(4時25分〜5時12分)の光景です。 バチカンのサンピエトロ広場において、先々代のローマ法王ヨハネ・パウロ2世(在位1978〜2005年)と、 第261代法王ヨハネ23世(同1958〜63年)の列聖式(カトリック教会で最高の崇敬対象である「聖人」と する)が、本日4月27日行われました。 ヨハネ23世はキューバ危機において米ソ双方の仲介に尽力し、他教会や他宗教との対話に積極的であり、 有名な第2バチカン公会議を開催をした卓越した法王でした。無心論者や他の宗教をどのように捉えるの かをも話し合われたこの公会議、その指導的な神学者だったカール・ラーナーの本には心打たれました。 現在バチカンは一部の聖職者による児童への性的虐待の問題で揺れていますが、アメリカ先住民への 同化政策が行われていたころ、カトリック・プロテスタントを問わず、親元から強制的に引き離された彼らの 子供に対して、同じ過ちをした聖職者たちがいました。これらの同化政策(アイヌの方も同じです)の影は、 現在においてもアメリカ先住民社会に暗い影を落としています。 2000年3月12日、当時の法王ヨハネ・パウロ二世は「回心と和解の日」のミサの中で、「イスラエルの民に対して 犯した罪の告白」(ユダヤ人虐殺を黙認してきた歴史)、そしてアメリカ先住民などの世界各地の先住民に対して の文化と宗教を破壊してきた歴史への謝罪を行いましたが、その時に話された一部を紹介します。 ☆☆☆ 「世界の主、すべての人の父よ、あなたは御子を通してわたしたちに、敵を愛し、わたしたちを憎む人々に善を行い、 わたしたちを迫害する人々のために祈るよう求められました。 しかしキリスト者はしばしば福音を否定し、権力というメンタリティに傾倒し、諸民族の権利を侵し、彼らの文化と 宗教的伝統を侮辱してきました。 どうか、わたしたちに対し寛容で、慈しみを示し、あなたのゆるしをお与えください。主キリストによって。」 法王ヨハネ・パウロ二世 ☆☆☆ |

2016年6月27日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した記事です。  UK | FT Photo Diary 自給自足できる国・世界秩序づくり(写真は他のサイトより引用) 端的に言えば、個人・国家が「根づくこと」だと思います。 この根を切り取り、「国境がない、民族間の違いもない」と言ったところで、種は空中に浮揚しているだけで 大地に新たな生命が産みだされることはないのでしょう。 かつて西欧・アメリカが行った植民地・先住民への同化政策により、「根こぎ」された無数の魂や国家が 空中に投げ出されました。 基盤を見失った種が、過激な思想などに自身を依存させてしまうことは容易に想像できます。 人間に限らず動植物においても、その土地の風土に大きな影響を受け、独自の根を張ってきたのではと 思います。 現代ではもてはやされている「グローバルな社会」は、個人・企業の欲、国家の欲が生み出した「根こぎ」を 美化した言葉に過ぎないと私は感じています。 農産物に限らず全ての分野において、国は自給自足の社会を可能な限り目指すべきであり、各国はその 実現に向けて互に協力すべきだと思います。 昔の時代が全て清い世界だったとは言えませんが、人類が歩んできた歴史から未来への礎を見つけだす ことくらい出来るはずです。 追記 2017年6月1日 「英語化は愚民化」施光恒・著 同化政策の悲劇を知らない悲しい日本人 を参照されたし。 |

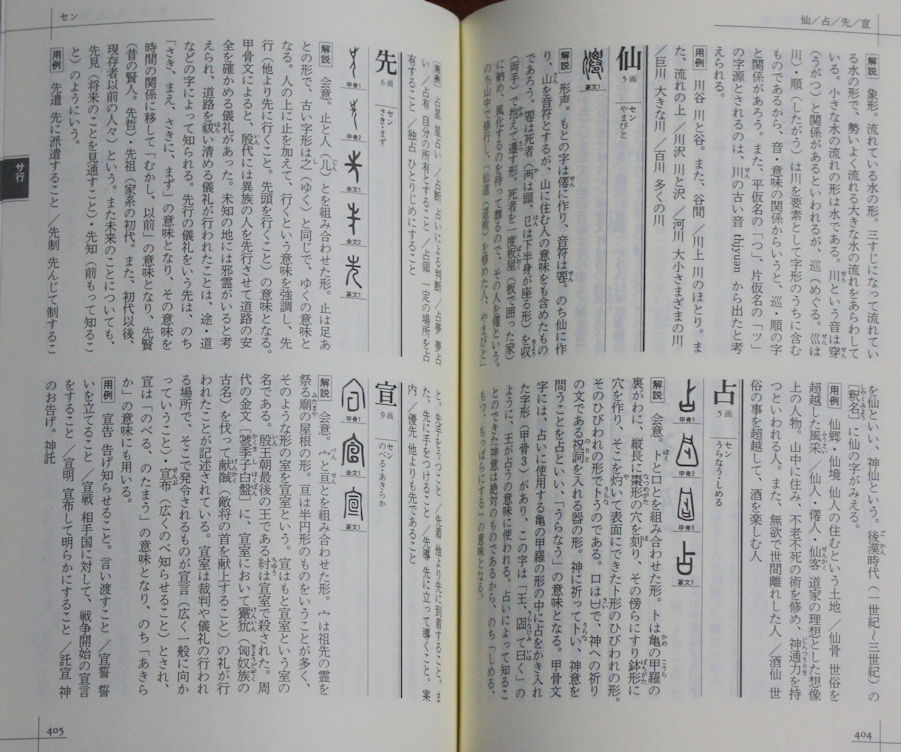

2015年8月28日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した記事です。  アイヌ民族や世界の先住民、特にアメリカ先住民(インディアン)の文献に多く触れてきたためか、国の同化政策により部族の言語を 失うことがどれほど悲痛なことか。 言語の消滅はその部族の伝統文化の消滅を意味している。 そしてその痛みを分からない日本人があらゆる分野のトップに就こうとしている。 以前にも書いたが日本語は世界的にみても希有な言語である。 祖語があり、そこから枝分かれした西欧の言語とは違い、日本語はさまざまな言語が融合した世界にも類がない言語。 この独特な言語が、日本独自の感性を養ってきた要因の一つであることは容易に推察できる。 勿論、他言語との架け橋として英語の大切さは言うまでもないが、それは自己の言語に誇りを持った上での話である。 2018年からの小学校では、将来的に「英語で討論・交渉できること」を目指した実践的な英語教育が始まるそうである。 文科省といい企業のトップといい、言語という自己を育んできた存在に対しての無知さが垣間見えてならない。 つい最近、日本の漢文学者・古代漢字学で著名な故・白川静さんの「常用字解」という辞書を購入したが、漢字にはこんな意味が あったのかと本を開くたびに自分の無知を痛感させられ、また新たな発見の驚きがある。 多くの人に日本語そして漢字の素晴らしさを改めて感じてもらいたい、その上で必要としている人は英語を勉強してほしいと 願っている。 追記 2017年6月1日 「英語化は愚民化」施光恒・著 同化政策の悲劇を知らない悲しい日本人 を参照されたし。 |