![]() 「シャマニズム アルタイ系諸民族の世界像」

「シャマニズム アルタイ系諸民族の世界像」

ウノ・ハルヴァ著

田中克彦・訳 三省堂 より引用

![]()

|

本書・「訳者のあとがき」 より引用

|

|

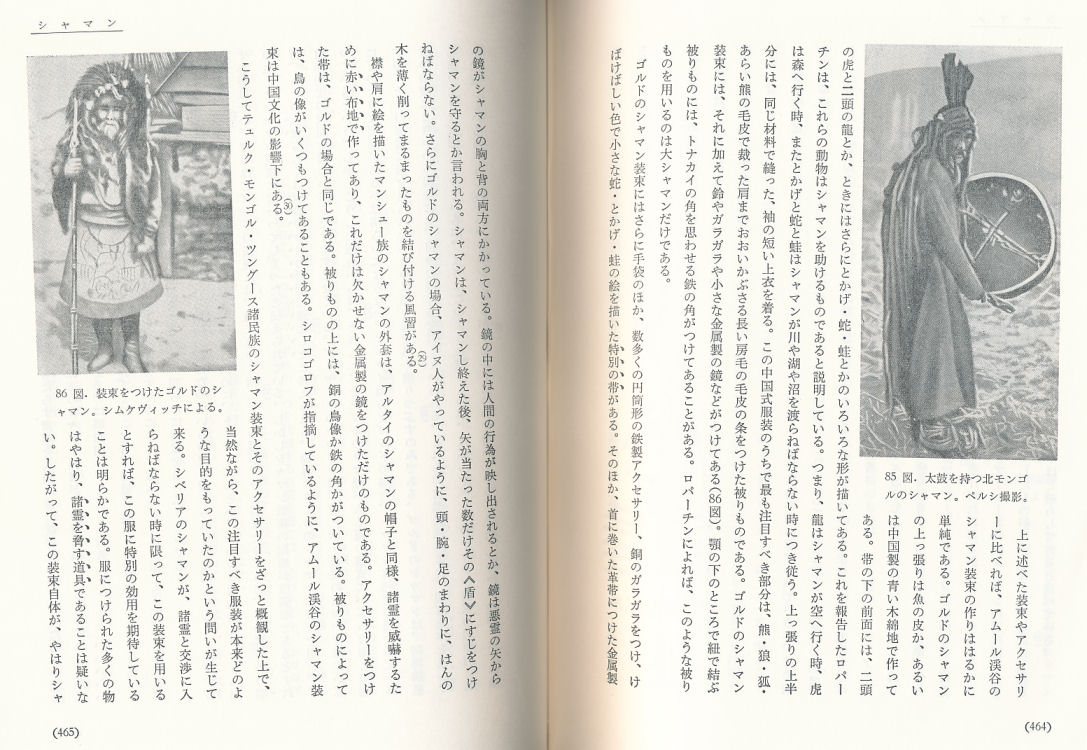

もとの大きさにもどると、これらの野獣は、また食べようとしてもどってくる。ゴルドは、天神(エン ドゥリ)の犬が月蝕を惹き起こすと考えられているといわれる。犬に食いつかれると、月ははるか 天の隅へ逃げて行って、薬草で治すのだ。その時には、月の光は地上にまではとどかない。 ギリヤークもまた、月に住む犬が食べるのだと信じている。スノルのエッダでは、2頭の狼が太陽 と月を呑み込もうとして狙っている。 月は男性、太陽は女性と考えるゴルドは、月が規則的に姿を消すのは、この二つが追いかけ あって一緒に合わさるからだと考えている。トリンギットもまた、日蝕をこのように説明しており、 男性の太陽と女性の月とが天で合わさるからだという。 特に日・月蝕は、自然民族の間に恐怖を混じえた注目を喚起しやすい性質をそなえている。 ブリヤート人は、天の明りを、たゆむことなく追いかけている怪獣が、時折り太陽と月を呑み込む のだと信じている。だが、アルハという野獣が、世界を真っ暗にした時、神々は怒って、この怪獣 を真っ二つに断ち切った。野獣の下半身は落下したが、まだ生きている頭部は、今もなお天で 唾を吐き続けている。アルハが新たに星を呑むたびに、それを自分の体内にいつまでも隠して おくわけにはゆかないので、また外へ出てくる。太陽と月は、アルハに追いかけられると、助けを 求めてくると民間では説明している。そのとき人間は、そういうわけで野獣を追い払おうとして 大声でわめき騒ぎ、空へ向かって石を投げたり、矢を射たりする。 言うことが真実であると誓う時、火に向かってお辞儀する。たとえばフィン系のオスチャークも 同じように火を宣誓の証人として用いる。「火の力によってかきたてられた畏怖のために、宣誓 者たちはどうしてもつつみ隠しのない真実を言わざるを得ない」からである。ユラーク・サモエド はその場合、「私にとががあれば、火の祖母なる老婆に食われてもよい。」と言って、ナイフを 火の中に突き立てる。ヤクートは、話をしていて火がはぜれば、その時話していることは真実で あると説明している。 火の燃え方によって、人はさらに一定の前兆を見てきた。たとえば火の傍らに座っているヤクート 人の膝に炭火がはぜて飛べば、何か思いがけない幸運のしるしとして、それに接吻し、自分の 頭の上にほうり投げる。アラビアの民俗学者は、トルコの君主の名において大火を燃やして、祈祷 を唱え、火炎の燃え方によって予言がなされると述べている。炎が緑色に燃えれば雨と豊饒な年 を、明るい色であれば不作を、赤くなれば戦争を意味する。反対に黄色の炎は君主の病気と死 の、あるいは君主が長い旅に出かけるしるしである。 何よりも、家族を守ると信じられている“かまどの火”は特別な信仰の対象であった。シベリア諸 民族の場合、かまどは同時に、家族の目に見える紐帯である。かまどが家族といかに密接な関係 にあるかは、中でも、よそ者はふつう、家の火の祀りに加わることができないという事実から明らか である。アルタイ・タタールの場合、自分の娘ですら、結婚して他の氏族に入った者はこの権利に 浴しない。ヤクート人の場合、他氏族出身者は、かまどから照らし出す光の上を踏んではならない し、新郎は花嫁をもらうために要求された額を完全に支払い終えるまで、花嫁のかまどの火に きせるを突き入れてはならない。テレウートとブリヤート人は、他の氏族の者に火を「貸す」のを、 すこぶるいやがる。 の遊牧民は、どうかして大地の感情を害するようなことをした時、その罰を恐れていた。ソヨートの 考えによると、尖った道具で大地をかきむしり、あるいは傷つけるのは重い罪を犯すことになる。 このような偏見のもとにあっては、遊牧民は農業の先駆者を決して好意的な目で見なかったのは 明らかだ。アルタイの狩人は、大地の草を引き抜くことは、人間のからだから髪やひげを引きむし るのと同様に許しがたいのだと説明する。 た我を代表しているので、意識の抜けた肉体の外で、知覚し、意志し、感じることのできる独立した 存在である。そのため、《魂》を表わすこのような語は、ときに意識という意味を持つことがある。 《魂》が肉体の外にある間、どこかに迷い込んだり、危険に曝されたりしなければ、遅かれ早かれ、 もとの住みかに再び戻ってくる。 眠っている時だけでなく、病気の時もまた、《魂》は肉体の外へ出て行くことがあると信じられている。 病人の顔は蒼ざめている・・・死者もまたまっさおである・・・ため、もとの《見かけ》の喪失は、病気 や死と深い関係があるという観念が生じる。それは病気のしるしではなく、その原因であるとすら 考えられている。人間はもと、実際に何が原因であり、何が結果なのかを、必ずしも見分けられる わけではなかった。像とか影は、たとえば水鏡に映った映像のように、肉体を離れた存在であると 人は考えたのである。というのは、人間は他人の姿を、夢の中や幻覚の中でも見るからである。 こうしたさまざまの観察をつなぎ合わせることによって、《影》あるいは《姿》は、人間存在の特殊な 一部分であり、それが肉体を離れると、病気や死の原因にさえなり、肉体の外にあって独立した 生活を営むものであるという観念に到達した。病気の時に、さまようこの《魂》は、睡眠中に活動して いる《魂》とは違って、当人の固有の「我」を代表していないので、病人はいささかも意識を失ってい ない。病人の「我」が、その影の《魂》が肉体の外で何を経験しているかを知らない場合、人間とその 《魂》は、かくて相互ばらばらに独立した生活を送る。二種の「我」を表わすことになる。 観念が認められる。たまたま手や足に《魂》が移ってきているちょうどその時に、怪我をしたり骨が 折れたりすると、たとえそれが足指一本であっても、その人間は死を免れない。たとえばチェレミス に見られるこの観念は、事故などで死んだ際の、何らかの経験にもとづいているのであろう。 しかし、《魂》は体内にいる時、これとは異なった仕方で苦しめられることがある。何か悪霊のような ものが人体にしのび込んで、人の《魂》をかじることがあるとヤクートやブリヤートは言う。ツングース は、病人の体内には、ときとしている虫のようなものが入り込むことがあるが、それを駆除できるの はシャマンだけであり、しかも、シャマンはこの虫を人に見せてくれることもあると信じている。この ような観念は、病人が、自分の体の中で何かがうごめいているような感じを受けることがある、という 事実から起こっている。 冥土の特異な点は、生活は地上と同じように営まれているのに、すべてがちがった様相を呈してい ることであろう。この点で特におもしろいのは、シュレンクが書いているオルチャの冥土であって、 そこには、地上とまったく同じようにいろいろな民族がいて、それぞれの種族、それぞれの一家が 別々にかたまって住んでいる。そこには太陽も月も星も輝いている。アムール河も流れているし、 オルチャの故郷にあたるような山もある。そのほか、動物も植物も地上にあるのとそっくりである。 ただし、ただ一つの相違点は、冥土ではすべてが地上とは逆さになっていることだ。地上が昼の時、 冥土は夜だから、霊魂たちも眠っている。地上が夏ならば、そこは冬であり、またその逆である。 そこで熊や魚が沢山獲れる時には地上では少ししか獲れない。シュレンクは同時に、冥土のありか は、オルチャの観念では地下ではないと指摘している。 かである。自然民族はすでに、いくさの場での死は、長わずらいの病床の死にまさっていると考えて いたので、血にまみれた死は、あの世では特別の褒美にあずかると信じていたものと想像できる。 カルヤライネンが指摘しているように、古代中国の資料も、突厥民族は「戦いに斃れることを名誉と し、病気で死ぬことを屈辱と考えた。」と記している。しかし、この信仰が、なるほど自然の子らを はげまして、かれらに果敢かつ英雄的な気分を呼びさましたとしても、地球上のどこでも、戦意昂揚 のために、天が戦死者をむかえる場と思い描かれるようになっているとは考えられない。というの は、戦死によらずとも、その他あらゆる非命の死によってもまた天へ昇れるという信仰を認めること ができる。たとえばオスチャークは、野獣に裂き殺された者の魂もまた、「上へ昇る」と考えていると いうことである。そのほか、極めて多くの民族が、自殺者の魂ですら上へ昇れるのに、病没した者 の魂は地下へ行くという風に考えている。とすれば、この信仰のでどころはまた別の起源をもつに 違いない。 それ故死後の境遇と住みかは、その人間の生き方がどうであったかではなく、どんな死に方をした かで決まるのであり、ある研究者たちが考えているように、葬法の違いだけで決まるわけでもない。 問題の核心は、病気で死んだか、血を流して死んだかという、死に方に結び付いた観念の中にある ことはあ疑いない。だがその際、心にとめておかねばならないのは、自然民族の考え方では、我々 にとって自然な死である病気は「超自然」であり、我々にとって不自然であるはずの非命の死は、 自然民族の考え方からすれば「自然」であるということだ。前者の場合、以前に死んだ身内の者か、 あるいは地下に住む諸霊が病人の魂を地下の自分のところへ連れて行く。自然人にとって、諸霊 に打ち負かされた魂が、ほかならぬ諸霊の支配下に入ることは、言うまでもなく自明のことであろう。 だが諸霊に捕まらなかった魂はどこへ行くのだろうか。こうした根なし草のさすらいの魂は、下界へ は行かず、空中をさまよっていると、広く信じられているから、魂は天にゆらめくオーロラとか、朝や け夕やけの射光とかの、不可解な自然現象と、容易に一体化しやすいことを念頭に置かねばなら ない。こうした現象の中に、多くの民族は、戦場斃れた魂の出現と戦闘を見てきたのである。さらに 天の紅い色づきは流れる血の観念を呼び起こした。オスチャークの民間文学には、赤い眼をした 三匹のりすが、天に昇る途中の英雄の魂と出会って、「人間の血の中で食べられるものは食べる そ、人間の血の中で飲めるものは飲むぞ、帰れ。」と言う一節が出てくる。天は死者の国という最初 の観念は、こうした観念連合にもとづいて生まれたようなものである。それが、あとでだんだんと、 勇敢でりっぱな死者のための、誉れの地へと変わって行ったのである。 猟運はぶちこわしになると信じられている。トゥルハンスク地方のツングースは、野獣が長い間罠の 中で苦しんだ場合には、そこに再び罠をかけても無駄であると説明してる。さらに、動物を虐待したり 痛い目にあわせた者は病気になり、それぞれの野獣の世話をしている霊は、野獣が受けた苦しみを 復讐すると信じている。マークはコルマ川で聞いた次のような話しを述べている。性悪な人間がトナカ イを罠で捕え、皮を剥いでから走らせた。トナカイは走ったが、その日以後、もうトナカイの姿はこの 地方に一匹も見られなくなった。そんなある時、トナカイの一群が川を渡ろうとしているのを見て、狩人 たちは岸のかげで待ち伏せしていた。ところが一瞬生きたまま皮を剥がれたトナカイが現われて、群 のところへ走り寄ると、すべてのトナカイは引き返して行ってしまった。ラップは、傷ついた熊が再び もとのねぐらへもどったため、狩人たちがすぐに殺せなくなった時、熊に向かって悲痛な声で呼びかけ てこう言ってわびるということだ。「おまえに怪我させ、つらい目にあわせるつもりじゃなかった。おまえ を痛い目にあわさずに殺したかったが、おまえの方がそれを望まなかった。だからおまえはつらいだ ろうが、俺たちのせいじゃないんだ。」 このような泣きごとは明らかに恐ろしいものだから述べられる のである。アルタイ・タタールは熊の目や耳を射つことを禁じている。 賦与されてはいない。特別の素質を前提にしていることは明らかである。だからシャマンになれるの は、単に修行を積んだからというのではなく、当人の避けることのできない運命であると見なされる。 トゥルハンスク地方のツングースは、何人も自分自身をシャマンの職につけることはできず、ただそれ を「受けとる」のだと私に説明した。こういった贈り物は、当たった者にはいやなことであり、特別に 重荷であるとさえ普通には考えられている。 ヴェルビツキーはアルタイ地方のシャマニズムを叙述して、シャマンの素養は、家系に受け継がれる、 病気のようなものであると言う。数々の例もまた、シャマンの素質が事実上、一種の病気として現わ れることを証明している。ラドロフによれば、この病気の発作は突発的におとずれる。突然の倦怠感 に襲われ、手足がしびれ、震えが起こる。異常なあくびがそれに続き、胸に圧迫を感ずると、それが ために病人に一種独特の叫びを発せしめる。震えながら目をぎょろつかせると突然立ち上がり、憑か れたようにぐるぐるまわって、遂には口にいっぱいの泡を吹いて地面に倒れ、てんかんのようにのたう ちまわる。その時、手足は無感覚になり、何でも手当たり次第につかみ取り、真赤に焼けているもの や尖ったものを呑みこんでも平気だ。しばらくすると吐きもどす。当人が最後に太鼓をつかみ、シャマン し始めるまで、この苦悶と苦痛は続く。それからやっと、徐々に落ちつきがもどってくる。だが、祖先の 呼び出しに応ぜず、シャマンになることを拒めば、精神病になるか早死にをする。 ソボリエフもまた、アルタイ・タタールは、シャマンの才は生まれつきのもので、ふつうすでに、こどもの 時にてんかん発作となって現われるものと信じていると書いている。病人はときどき意識を失い、人を 避け始め、永年の間悲惨な状態で暮らしているうちに、やがてシャマンの弟子に迎えられるという。

|

|

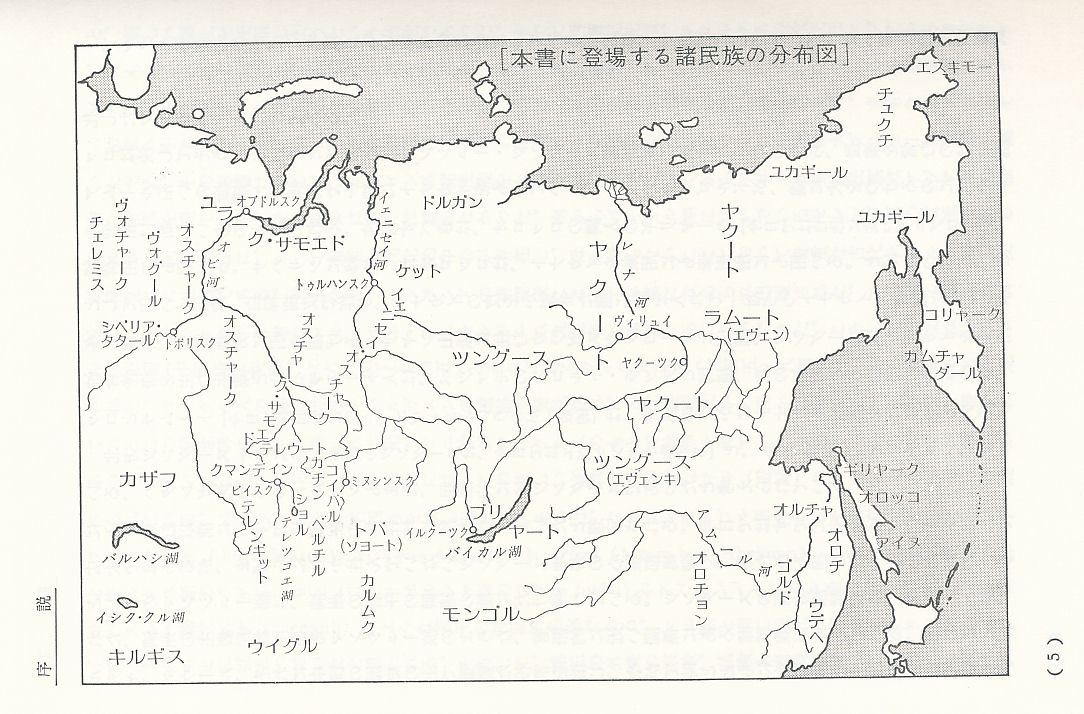

序説第一章 世界像

|