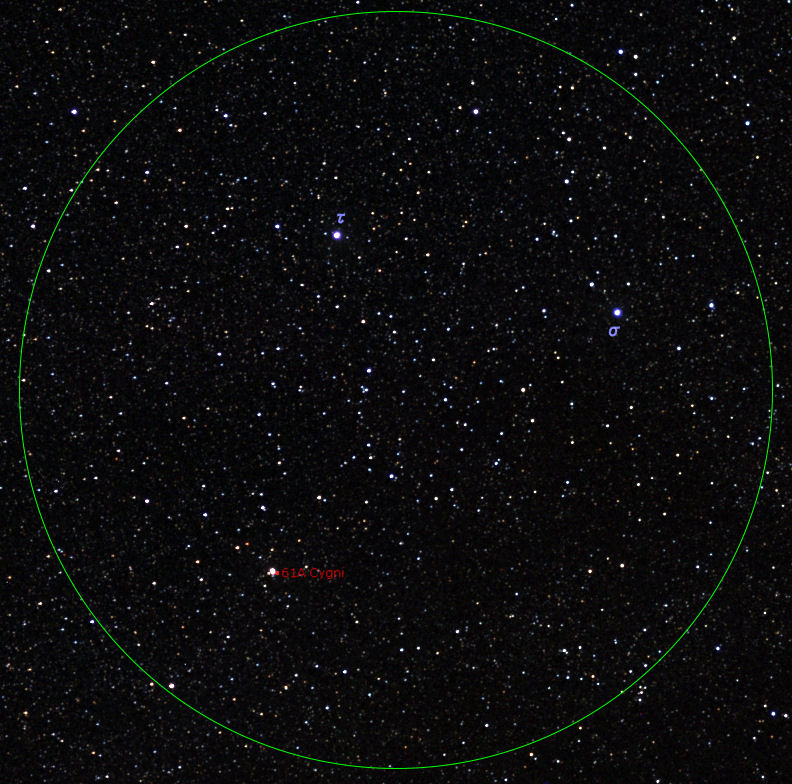

![]() 上の画像は双眼鏡(倍率7倍の実視界約7°)で見る夏の星空 61番星(惑星を伴う二重星) はくちょう座。

上の画像は双眼鏡(倍率7倍の実視界約7°)で見る夏の星空 61番星(惑星を伴う二重星) はくちょう座。

距離・・・11.4光年

ので、光害などが残るところでは実際にはこのように見えない場合があります。 |

遠い昔に船出した星の光は、今それを見ている人の瞳に 映し出され、そしてその心には何が刻まれるのでしょう。 |

1997 香港が中国に返還される 2001 アメリカ同時多発テロ 2003 イラク戦争 |

![]()

|

的には1838年ドイツの天文学者ベッセルによって、はじめて地球から恒星までの距離が測 定されたという、歴史的に由緒のある星です。ベッセルは、当時知られた星の中では一番 固有運動が大きく、しかも高緯度にあって観測しやすいこの星に眼をつけ、ヘリオメーター を使ってまわりにある微光星との相対位置の変化を観測し、その結果として0″.3136.0202 という年周視差、つまり、恒星までの距離の測定に成功したのです。この値は、現在知られ ている視差0″.293にきわめて近い値で、ベッセルの観測の精度のよさを物語っています。 61番星までの距離は11.1光年で、現在では太陽も含めて13番目に地球に近い恒星である ことがわかっています。5.1等星ですからα星とζ星の中間を見ればひと目でそれとわかる 明るい星ですが、この星を5cmの低倍率でのぞくと、オレンジ色の5.19等星の主星のそば 28″.5のところに、赤っぽい色をした6.02等の伴星がくっついているのがわかります。光度 差もあまりなく色の対比が美しい一対ですが、この二つは周期653年でまわりあう連星で、 現在、2067年の32″.21という最大離角めざして少しずつ角距離がひらいてきているところ です。」 「星座ガイドブック 春夏編」藤井旭著 より抜粋引用

まり、はじめて恒星までの距離を三角測量をつかって測定に成功した記念すべき星だ。距離 11光年の近距離星だった。小口径がかんたんに分離する連星もあるので、一度はみておき たい。」 「ほしぞらの探訪 肉眼・双眼鏡・小望遠鏡による」山田卓著 より引用

がすばやい固有運動のあることをみいだして、『飛ぶ星』と命名しました。年間5".22という はやさです。もうひとつ有名なのは、1838年にベッセルがはじめて視差の測定に使ったという ことです。主星の光度は5.5等、伴星は6等で、周期は653年、色はきれいなオレンジとか、 だいだい色と赤などといわれています。」 「四季の天体観測 肉眼・双眼鏡・小望遠鏡で」中野繁著 誠文堂新光社 より抜粋引用

|

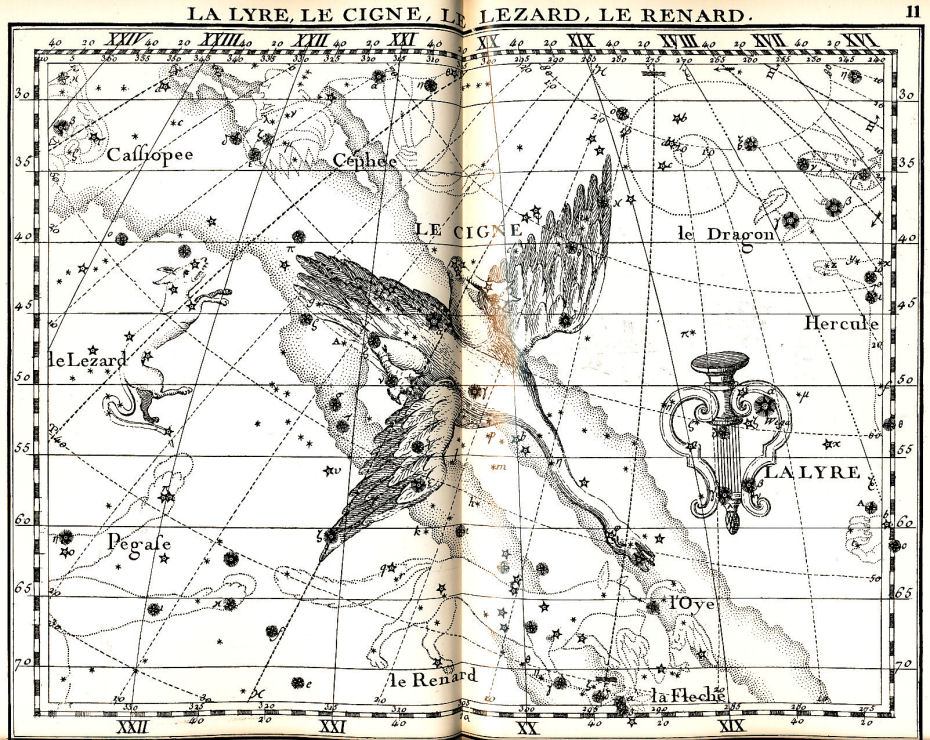

「フラムスチード 天球図譜」恒星社編 より引用

(映し出されるまで時間がかかる場合があります)