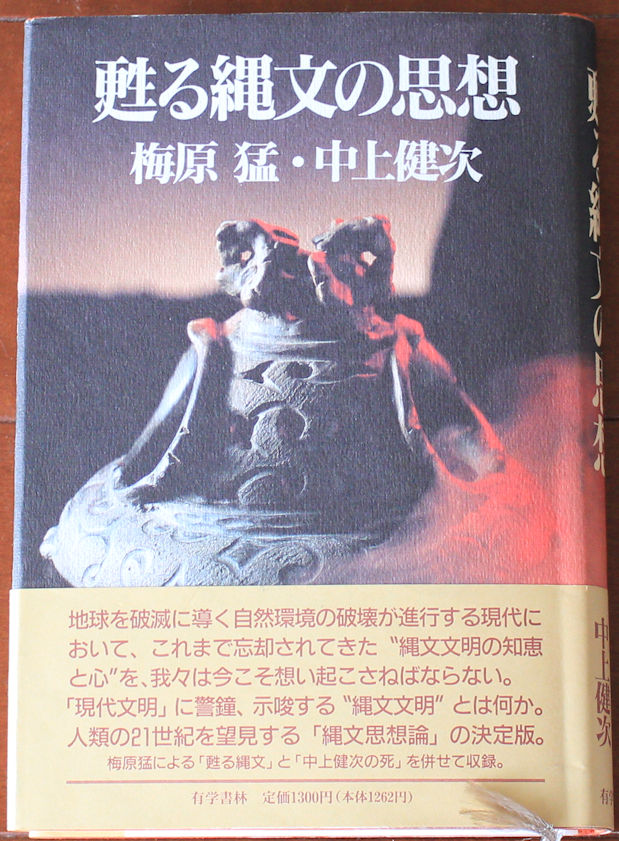

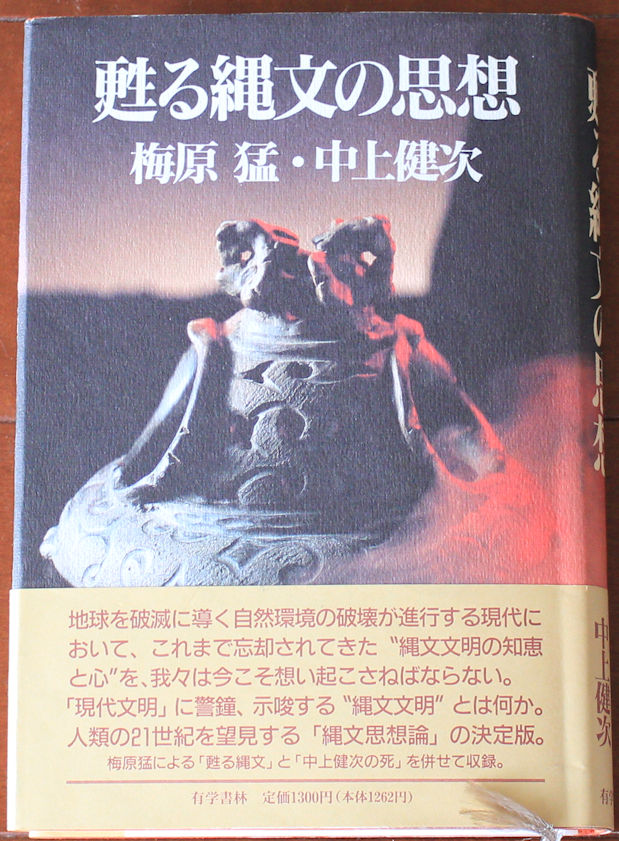

「甦る縄文の思想」梅原猛・中上健次 有学書林

|

を、我々は今こそ想い起こさねばならない。「現代文明」に継承、示唆する”縄文文明”とは何か。人類の21 世紀を望見する「縄文思想論」の決定版。 梅原猛による「甦る縄文」と「中上健次の死」を併せて収録。

|

みたいんですが、あそこを縄文といってしまうと、小説家のとっぴな発想になってしまうかも知れないけれども、 僕は彼らの大地を蹴って踊るパフォーマンスと、あの音楽というものが縄文性という意味では無視できないん ですね。そうした音楽、リズムは海によって伝播したと思えるわけなんです。海洋の音楽、そう、沖縄あたりの 音楽とよく似ています。沖縄の音楽はたとえばインドネシアのバリの音楽に似ているんですが、一方で津軽の 音楽とも共通しているでしょ。津軽のメロディとか津軽三味線とか、バチさばきなんかでバーンとはねるような 感じですけれども、海洋の文化というものを念頭においておくと、そういうものも、たとえば船をバーンと叩いて 景気づけているように見えたり聞こえたりするんですね。 まあ作家の勝手な認識でしょうけれども、人間というものの古層にある、つまりどの人間の中にも眠っている、 よく生きようとする非常に強い本能的な力が、縄文的なるものの中に見出せるんです。これが奈良や京都の 文化や権力のあまり及ばなかった東北地方に集約的に蓄えられていることはすごいことなんじゃないかと 思うわけですよ。これはさっき申しました弥生的なるものの特性というか、硬直しやすい文化、制度的な文化 にあい反するものなんです。 もう一つ気付いたのは、縄文というのは、時間をワープして出てくるんですね。これも特徴の一つです。縄文的 なものというのは、もともと人間の古層にあるものですから、”時間”は線的に流れているだけではなく、ある時、 ワープして出てくるんです。 昨日、ねぶたの絵柄を見ていたんですが、物語のある決定的な一場面をグッと掴み出してみせるという形、 見せ場のデフォルメの形ですね。それは棟方志功さんの芸術にある精神のようなものと共通しているし、その こと自体もとても面白いのですが、僕が注目したのは題材です。ねぶたの絵というのはすべて歌舞伎に登場 する人物であるとか昔の物語の人物でしょう。たぶん津軽の人たちは、若い人たちも、そういう物語の一場面 をごく自然に楽しんだり批評したりしているわけですね。東京なんかだときっと誰も判らない。あれはいったい 何だろうということになってしまうんじゃないか。つまり文化の蓄積の度合いがちがうんですよ。 んですよ、本当に。考古学では物についてはわかるんですけどね。精神世界は物の影のようなところがありまして ね、直接その精神世界を解く鍵は今のところみつかっていない。 私はそれを、アイヌのユーカラに語られている話やアイヌに残っている宗教儀式、あるいは沖縄に残っている いろいろな話とか、そういうもので復元して、それに加えて日本の古代の神話のもっと奥にある世界観で復元 すると、だいたい世界の至るところに霊がみなぎっているんですね。宇宙全部が霊なんです。だから自然の中 の至るところに霊があるんです。 その霊はすべて同じ霊なんですが、形を変えているんです。一木一草に至るまで霊があり、全部その霊から なっている。だから動物でも木でも本来人間と変わらないわけです。ただ彼らはこの世に出てきた時に動物の 仮装、木の仮装をしているのです。そして、それらは人間と同じ生命が流れているのです。これは非常に大事 なことだと思うんです。 人類の根源的世界観についていいますと、根源的世界観は現代の科学から見ても正しいんです。生命の流れ は同じだ。生命のあるものは同じだという考え方は、古代人は霊が至るところにいて、すべての動物も植物も 仮面を被った人間にすぎないという、そういうことなんですね。それが私は一番大事なことだと思うんです。 人間中心ではなく、宇宙から人間を見ているわけです。そして、人間のこの世の中というものは、ひとときの 霊のとどまる場所だと考えているんですね。人間の場合は、生命と同時に霊がここへやってきて肉体と結び つき、死ぬと霊はまた天に帰って行く。まずお山へ帰り、そしてお山で清められて天に帰って行くんです。そこ でまた、その霊が子孫になってやってくるというわけです。宇宙をそういう大きな循環と見ているんですね。 それがだんだんわかってきたんです。 このあたりにはストーンサークルがあり、能登のほうんはウッドサークルというものがありますが、つまり、丸い サークルがあって、そこにストーンサークルは石が直立して建てられている。能登のウッドサークルは直径 1メートルもあるような大木が十本ほど林立している。いったいこれは何なのでしょうか。円というのは、昨日の 踊りでも丸い輪を描いて踊っていますが、宇宙の生死の大きなリズムを表しているんです。ウッドサークルに しろ、ストーンサークルにしろ円を描いているのは、その宇宙の生死のリズムを表現しているわけですから、 その意味で円を用いた古代人というのは、ものすごく哲学的だったと思いますね。石であれ木であれ、霊が 往来するもので、こちらの死んだ霊が天に昇って行くと同時に、また霊がやってくるという世界観を、ストーン サークルやウッドサークルで表現しているんですね。 文化・蝦夷文化の視点から見直そうとした著書であるが、ここで私は、従来の東北論とはいささか異なった 視点で、東北文化を見た。 従来、多くの日本人の東北地方にもつイメージは、雪に閉ざされた生産力の低い辺境の地であるというイメージ と、中央政府の意向に従わない野蛮な蝦夷の住む国であるというイメージであった。東北は、この二つのイメージ を重くその背に負っていた。東北の各地の博物館などをまわってすぐに気のつくことは、どこの博物館でも、いか に東北地方に早く稲作農業が伝わったか、いかに中央政府の華がこの東北地方に見事に咲いたかを強調して いることである。自分たちの住んでいるこの地方が決して稲作に適していない国ではなく、また自分たちが決して 野蛮な蝦夷の子孫ではなく、まがうことなき倭人、純粋日本人の子孫であることを懸命に強調しているかのよう だった。 このように東北人は、自分たちが蝦夷の子孫であることを隠し、自分たちがおそらくは蝦夷の最も純粋な子孫 であると思われるアイヌと同一民族とされるのを極端に嫌ったのである。 私の東北論は、このような従来の東北論と正反対である。東北人は肉体的にも精神的にも蝦夷の血を多分に 受けている。それゆえ東北人は、最も純粋な蝦夷の子孫であるアイヌと深い関係をもっているということである。 しかも、この蝦夷というのは、もともと日本に土着していた旧石器時代の人間の血を引く縄文人の子孫である が、その縄文文化は、狩猟採集文化としては、世界的に見ても非常に高度な独自性をもった文化なのである。 その土着の縄文人と、紀元前3世紀以後に日本に渡来した稲作農業の民、弥生人の混血によって生じた倭人 は、いつまでも狩猟採集生活という、倭人から見れば一時代前の生活形態を捨て切れない蝦夷を軽蔑の目で もって見てきた。しかしその蝦夷の文化は意外に高く、そして長い間この蝦夷と血を血で洗う戦いを続けた後に この国の支配者となった倭人すら、その生産形態や政治組織こそ、先進農業国であった東アジア大陸の国々 から学んだが、その風俗・習慣・言語・宗教などは土着文化すなわち蝦夷文化に負っている。それが私の新しい 東北文化論の視点であった。 このような視点で日本文化をみるとき、縄文文化こそは日本の深層文化あるいは基層文化であり、その深層 文化あるいは基層文化の上に、それから以後の文化、弥生文化、古墳文化、律令文化、王朝文化、武家文化 などがのっかっていて、後世の文化は深くこの深層あるいは基層にある縄文文化の影響を受けているという ことにならざるを得ない。 とすれば、アイヌ文化や東北文化が従来とはまったく違った視野のもとに見えてくるのである。それらの文化は、 わが日本文化の深層にある縄文文化の名残りを最も強く残す文化であるということになる。 縄文文化が最も純粋に残存する文化はアイヌ文化であると思われるが、不幸なことに日本人は明治以降、 アイヌを日本人とまったく血のつながりのない人種とみなして、アイヌ文化を日本文化とまったく異質な文化 とし、そのような未開の文化を一掃して、アイヌに一般の日本人並みの文化を享受させることがアイヌにとって 最もよいことだと信じてきた。そのために、北海道開発の名のもとに、アイヌ文化を全体として消滅させること に政策の重点が置かれたのである。百年にわたるこの誤った政策によって、アイヌ文化は絶滅に瀕している。 アイヌ語を話し、アイヌの神事を行うアイヌは、七、八十代の古老を除いて、ほとんどいなくなってしまったので ある。私はこのことを、近代日本が行った最大の文化的蛮行の一つであったと思う。しかも、そのことについて、 日本人はまったく罪の意識をもっていないのである。アイヌを原始的生活状態から救うという名目で、日本人は 自己の基層文化を、最も明確にとどめている大切な文化を、自らの手で葬ってしまったのである。 |

![]()

2015年8月16日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した記事です。  縄文のヴィーナス(2012年、国宝に指定された土偶の3分の1のレプリカ) (大きな画像) 実物の「縄文のヴィーナス」はこちら 土偶が何故創られたのか様々な説がある。生命の再生、災厄などをはらう、安産のための身代わり、大地の豊穣を願うなどなど。 今後も新たな説が生まれてくると思うが、時代の背景を踏まえながら全ての先入観を捨て(完璧には不可能だとしても)、純度の 高い目で土偶に向き合う姿が求められているのかも知れない。 今から30年前、この土偶に関しての衝撃的な見解が「人間の美術 縄文の神秘」梅原猛・監修に示された(私自身、最近になって 知ったことだが)。 殆どの土偶(全てではない)に共通する客観的な事実、「土偶が女性しかも妊婦であること」、「女性の下腹部から胸にかけて線が 刻まれている(縄文草創期は不明瞭)」、「完成された後に故意に割られている」など。 アイヌ民族や東北に見られた過去の風習、妊婦が亡くなり埋葬した後に、シャーマンの老婆が墓に入り母親の腹を裂き、子供を 取り出し母親に抱かせた。 それは胎内の子供の霊をあの世に送るため、そして子供の霊の再生のための儀式だった。 また現在でもそうかも知れないが、あの世とこの世は真逆で、壊れたものはあの世では完全な姿になると信じられており、葬式の 時に死者に贈るものを故意に傷つけていた。 このような事実や背景などから、梅原猛は「土偶は死者(妊婦)を表現した像」ではないかと推察しており、そこには縄文人の深い 悲しみと再生の祈りが込められていると記している。 「縄文のヴィーナス」、現在でも創った動機は推察の域を出ないが、そこに秘められた想いを私自身も感じていかなければと思う。 縄文人に限らず、他の人類(ネアンデルタール人、デニソワ人など)や、私たち現生人類の変遷。 過去をさかのぼること、彼らのその姿はいろいろな意味で、未来を想うことと全く同じ次元に立っていると感じている。 |

2012年6月11日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した記事です。  「巨大な化け物に立ち向かう光の戦士」・・・自宅にて撮影 ギリシャ神話のなかで、ペルセウスがアンドロメダ姫を助けるときに利用したメドゥーサは、見たものを石に 変える目と毒蛇の髪をもつ怖ろしい存在として語られてきました。 これに対して興味深い思索があります。「森を守る文明・支配する文明」安田喜憲著から引用しますが、 5月7日に投稿した「縄文のビーナス」に見られるように、土偶の全てが大きな目を持っていたわけでは ないと思います。しかし、安田氏(京都大学教授)の視点はギリシャ神話とは全く異なった古代の世界観、 その視点をこの現代に問いかけているのではないでしょうか。それはメドゥーサの蛇に関しても同じこと が言えるのだと思います。 ☆☆☆☆ この森の生命と同じように、人間の生命もまた死してのち、再生したいという願いが、目に対する信仰を 生み、巨大な目の土偶を作り、メドゥーサの伝説を生んだのである。 私たちをじっと見つめる巨大な土偶の目やメドゥーサの目には、森のこころが語られていたのである。 それは、古代の人々が森に囲まれて生活してことと深くかかわっていると思う。 古代の人々が深い森に囲まれて生活していた頃、自分たちをじっと見つめる大地の神々の視線を感じた。 その森が語りかけるこころに対して、人々は畏敬の念を込めて、巨大な目を持った像を造形したのである。 大地の神々の住処である森。 しかし、こうした人間を見つめる目を持った像は、ある時期を境にして作られなくなり、あげくの果てには 破壊される。 メドゥーサが神殿の梁からゴロリと落とされ、イースター島のモアイが引き倒され、三星堆の青銅のマスクが 破壊され、燃やされた時、そして縄文の土偶が作られなくなった時、それは森が激しい破壊をこうむったり、 消滅した時でもあった。 森がなくなり森のこころが失われた時、人々は自分たちを見つめる巨大な目を持った像を作らなくなった のである。 私は、その時に一つの時代が終わった気がする。 森のこころの時代の終焉である。日本では、縄文時代に3000年以上にわたって作り続けられた巨大な 目を持つ土偶が、弥生時代に入ると突然作られなくなる。 その背景には、森と日本人との関係の変化が深くかかわっていたと考えざるえない。 弥生時代の開幕は、大規模な森林破壊の開始の時代でもあった。 水田や集落の拡大の中で、平野周辺の森は破壊されていった。 こうした森の破壊が進展する中で、縄文人が抱いていた森のこころが次第に失われていったのであろう。 ☆☆☆☆ (K.K) |

2012年5月7日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した記事です。  「縄文のビーナス」 2012年4月国宝に指定 (写真は他のサイトより引用) 高さが45センチもあるこの土偶は約4500年前のものと言われており、縄文時代の 土偶の中では最大級のものです。 平成4年、山形県舟形町の西ノ前遺跡から出土したこのビーナス、その造形美に は心打たれるものがあります。 縄文時代に思いを馳せ、このビーナスを作った人のことを想像してみたいものです。 (K.K) |