![]() 「森を守る文明・支配する文明」

「森を守る文明・支配する文明」

安田喜憲著 PHP出版 より引用

|

文明の破滅の原因を探りながら「森の環境国家」を構築していく必要性を 訴えている。古代メソポタミアの「ギルガメッシュ叙事詩」には森の神フン ババを殺した王が森林破壊を繰り返す物語が描かれており、そして後に 残されたものは不毛の砂漠化した大地だった。映画「もののけ姫」の設定 も実はこの「ギルガメッシュ叙事詩」を土台にしたものだろう。大地母神と してのシンボルであった蛇(インディアンのホピ族にとってこの動物は今 でも神聖なものである)を、キリスト教は邪悪なものとして捉え、森の文化 を如何に破壊してきたかを著者は言及している。私の故郷・九州でも 白い蛇がすむ家は栄えると言われていたことを思い出すが、幼い私に とってその意味することを理解することは出来なかった。そして何故、 キリスト教がこれほどまでに蛇を邪悪なものとして描くのか、私は本書を 読んでもまだその真の意味することを見出せずにいるのも事実である。 (K.K)

|

![]()

|

崇め「森の文化」を継承してきた。しかし現代文明は次々と森を破壊し、 ついに、地球環境を破壊寸前までおとしめた。人類は、いつから森の神 々への畏敬の念を失い、森を支配しはじめたのか? その結果、人類を 襲ったものは何だったのか? 「環境考古学」の確立者である著者が、 古代の気候変動のデータをもとに、自然破壊と文明興亡の深遠なる関係 を解き明かす。(本書より)

気候変動と人類の生活・歴史の関係を科学的に解明する「環境考古学」の 確立者。1946年、三重県生まれ。東北大学大学院理学研究科博士課程退学。 理学博士。広島大学助手を経て、現在、国際日本文化研究センター教授。京都 大学大学院理学研究科教授、麗澤大学客員教授を兼任。1991年から始まった 文部省の重点領域研究「文明と環境」に参画し、国内外の研究者を200名以上 動員、3年間にわたる共同研究の成果を「講座 文明と環境」全15巻(朝倉書店) にまとめる。96年、第49回中日文化賞受賞。「環境考古学事始」「森と文明の物 語」など多数。

|

|

本書より引用

主義・経済至上主義によって引き起こされた文明の問題なのである。人間の 幸福のためならば、金もうけのためならば、何万ヘクタールの森が破壊されよ うとも、何千匹の動物が殺されようとも、知ったことではない、金さえ払えば何 をしようと勝手だという価値観が横行する中で、ものいわぬ自然は次々と破壊 されていったのである。だが地球環境の危機に直面して、人々は人間の幸福 は人間だけでは得られないことを実感した。美しい大地、美しい海、豊かな森 の中に動物たちが元気で過ごしていてこそ、人間の本当の幸福があることに 気づいたのである。神社は杜を建て、鎮守の森をつくることで、営々とそのこと を語り続けてきたのである。そこには共生の哲学の原点が語られていた。そし て、自然への畏敬の念の大切が語られていた。森をつくることは、自然との共 生の第一歩である。さらに、自然と共生するように、異なる文化と異なる宗教を 持った人々が共存することこそが大切なのである。万物の中に霊性があること をひそやかに感じ、その生命を畏敬する。それは動植物のみでなく山にも川 にも海にも及ぶ。その自然への畏敬の念の根底にあるものは、人間の命も巨 木の命も同等の価値を持つという平等主義である。この平等主義こそが自然 と共に生き、異なる宗教、異なる文化を持った民族が共に生きるための共存 の思想の原点なのである。世界を支配し、近代ヨーロッパ文明の精神的支柱 となったキリスト教は、この点において正反対の性質を有するものであった。 自然を「浄いもの」と「浄くないもの」に明白に区別しているのである。この自然 に差別を置く思想は、自然と人間、人間と人間、宗教と宗教の関係にも現れ た。自然は人間の下位にランクされ、人間に幸福を与える限りにおいて存続 を許されるものであった。キリスト教の宣教師は、自らが信じる教えこそが絶 対的な善であるという確信のもとに、キリスト教以外の宗教を邪教として排斥 し、力で駆逐してきた。十五世紀以降、ヨーロッパ文明は世界を支配し、 植民地をつくり、黒人奴隷を酷使してきた。それができたのは、人間におい ても「浄い人間」と「浄くない人間」が存在するという差別思想があったからに ほかならない。この思想のもとに差別され酷使された人々は、多神教の世 界・アニミズムの世界に生きていた。自然の中に階級差別をもうけず、自然 への畏敬の念を持った文明だった。その文明が野蛮という名のもとに駆逐 され、歴史のかなたに葬り去られたのである。だが果たしてどちらが野蛮だ ったのであろうか。今、彼らはようやくそのことに気づきはじめている。

|

|

本書より引用

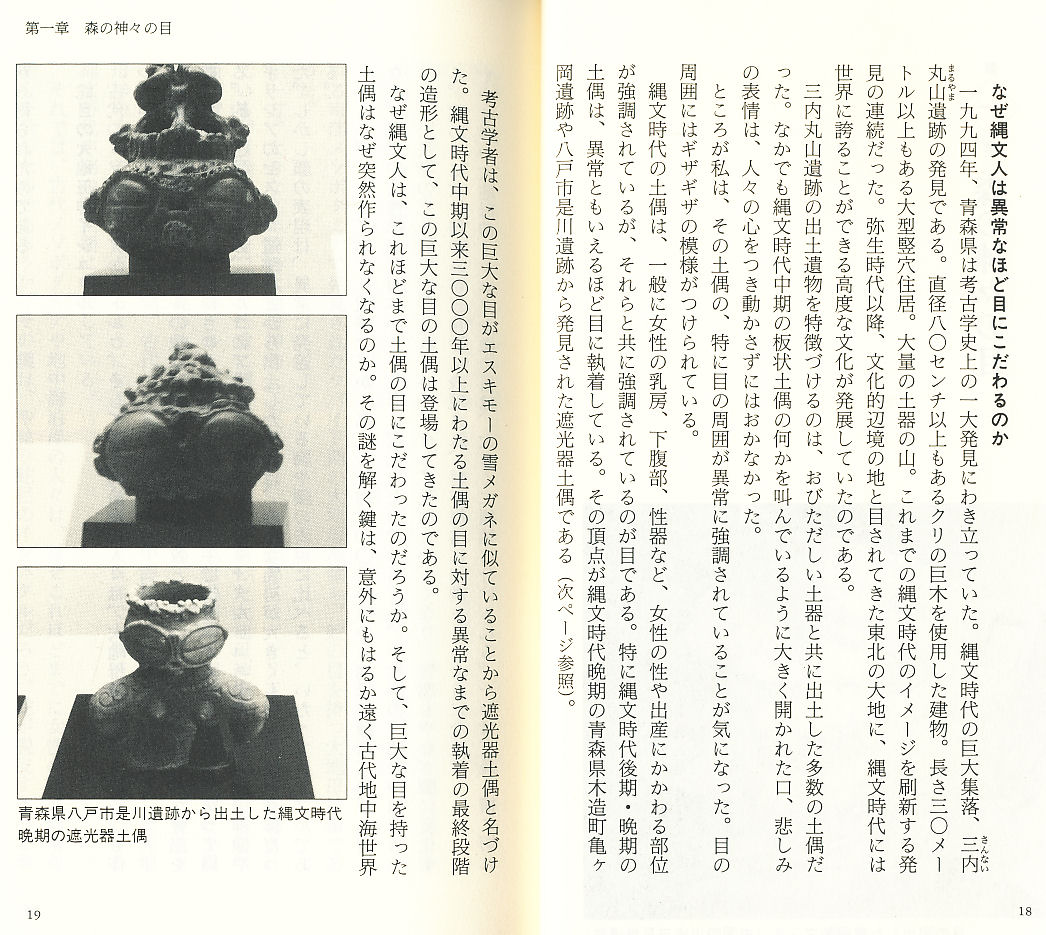

念を抱いた。目は生命の源泉であり、人間の命の窓だった。そして、命の窓を 通して新たな生命の再生を願い、不思議な力によって邪悪なものを払うことを 願ったのである。この生命の再生を司る目の力に対する畏敬の念が、蛇目の イシュタルを生み、メドゥーサの伝説をつくり出し、モアイの巨像を造り、三星堆 の目の突き出た青銅製のマスクを作り、縄文の巨大な目を持つ土偶を作り出 したのである。また、生命の再生と循環を司る目は、森のこころの窓でもあっ た。森の中では生きとし生けるものが季節の移ろいと共に、再生と循環を永劫 にくり返している。春の訪れと共に若草が芽吹き、初夏の日射しの中で緑の森 が青々と活気を呈したかと思うと、木枯らしと共に森には落葉が舞い、そして 深い冬の眠りにつく。けれども春にはふたたび甦る。この森の生命と同じよう に、人間の生命もまた死してのち、再生したいという願いが、目に対する信仰 を生み、巨大な目の土偶を作り、メドゥーサの伝説を生んだのである。私たち をじっと見つめる巨大な土偶の目やメドゥーサの目には、森のこころが語られ ていたのである。それは、古代の人々が森に囲まれて生活してことと深くかか わっていると思う。古代の人々が深い森に囲まれて生活していた頃、自分た ちをじっと見つめる大地の神々の視線を感じた。その森が語りかけるこころに 対して、人々は畏敬の念を込めて、巨大な目を持った像を造形したのである。 大地の神々の住処である森。しかし、こうした人間を見つめる目を持った像は、 ある時期を境にして作られなくなり、あげくの果てには破壊される。メドゥーサが 神殿の梁からゴロリと落とされ、イースター島のモアイが引き倒され、三星堆の 青銅のマスクが破壊され、燃やされた時、そして縄文の土偶が作られなくなっ た時、それは森が激しい破壊をこうむったり、消滅した時でもあった。森がな くなり森のこころが失われた時、人々は自分たちを見つめる巨大な目を持っ た像を作らなくなったのである。私は、その時に一つの時代が終わった気が する。森のこころの時代の終焉である。日本では、縄文時代に3000年以上 にわたって作り続けられた巨大な目を持つ土偶が、弥生時代に入ると突然 作られなくなる。その背景には、森と日本人との関係の変化が深くかかわっ ていたと考えざるえない。弥生時代の開幕は、大規模な森林破壊の開始の 時代でもあった。水田や集落の拡大の中で、平野周辺の森は破壊されて いった。こうした森の破壊が進展する中で、縄文人が抱いていた森のこころ が次第に失われていったのであろう。

宗教だった。バアル神の場合はカナンの人々の信仰の対象が大地母神から バアル神に移っても、大地母神の象徴である蛇を殺すということはなかった。 バアル神が左手に蛇を握っているのは、雨量を支配する蛇を自由にコントロ ールするという意味であった。ところが、一神教の場合は蛇を邪悪なものとし て殺戮していくのである。「旧約聖書」には、有名な「アダムとイヴ」の物語が ある。この物語の中で、イヴが神との約束を破るように誘惑し、彼女にリンゴ の実を渡す動物は蛇である。それにしても、なぜ蛇なのか。誘惑する動物は 何でもよいはずだ。たとえばサルでもよいではないか。手のある動物のほう がリンゴは渡しやすいと思うのだが、なぜか蛇がイヴにリンゴを渡す。その 結果、イブはリンゴを食べて、アダムと共に楽園を追放される。この一神教 が、人間の始祖が楽園を追放されるきっかけを作った動物として蛇を選ん だ所に、一神教が蛇をシンボルとする大地の宗教、大地母神の宗教と闘わ なければならなかったという、歴史的な背景が語られていると思うのである。 ここに蛇殺しの宗教としてのユダヤ・キリスト教が誕生したのである。西ローマ 帝国の都だったラベンナにある「戦うキリスト」と題されたモザイク画には、 左足で蛇を、右足でライオンを踏みしめた、鎧を着たキリストが描かれてい る。そこには「真実の道は我なり」という言葉が書かれている。イスタンブー ル考古学博物館には、もっとも初期の蛇を殺す聖者の像がある。キリスト教 の下では、蛇は邪悪なものとして、退治されるべきものという運命が担わさ れたのである。

|

|

はじめに 第一章 森の神々の目 なぜ縄文人は異常なほど目にこだわるのか 蛇目の大地母神イシュタル 怪物メドゥーサは目の威力で邪気を払った ローマ皇帝の守り神になったメドゥーサ 巨像モアイは目を入れて初めて祖先神となる 長江文明にもあった目の信仰 目は森のこころの窓

第二章 日本に生きる森の神々 「日本書紀」に描かれた蛇と人間の恋物語 「箸墓伝説」の箸は蛇だった バチカン博物館の蛇巫女と「日本書紀」の共通点 「常陸国風土記」の娘は蛇を産んだ クノックスの宮殿では蛇を飼う容器まで作られていた 女神アテネが育てた蛇王エリクトニオス 東西に残る角のある蛇の伝説 アレクサンダー大王と蛇信仰 文明融合の地アレクサンドリア 文明対立から融合の時代へ 蛇信仰は森のこころが生きていた証 鎮守の森を奪った第二次世界大戦 森の神として崇められた蛇とオオカミ オオカミを祀る三峯神社 弥生時代以降オオカミは神の使いに格下げされた オオカミは森と人々を守っていた 源流部に神社を祀る重要さとは

第三章 森の思想家・・・・最澄と空海 自己否定は創造の源泉 神仏習合思想の確立は地球温暖化の産物だった 地球温暖化が怨霊をよびさました 最澄と空海の求道精神 森こそが創造の源泉だった 地球を救う“森の思想” 模範解答のない地球環境問題 おちこぼれ型の天才 空海型環境戦士の育成

第四章 神殺しのはじまり 人類最古の物語“ギルガメシュ叙情詩」と森 都市文明に敗れた森の神フンババ 古代メソポタミア文明を支えた森林資源 バビロンでは木の枝一つで死刑になった 叙情詩が語る森林破壊の末路 フェニキアを地中海貿易都市にしたレバノンスギ 人間は死後も森を破壊し続ける 森林の枯渇で変化を余儀なくされた葬儀法 古代メソポタミアでは牡牛は生命の象徴だった 彫刻の頭部が示すクレタ島の牡牛信仰 森林資源がクレタ島を最強国家にした ミノア文明滅亡の真相 新たな地中海の覇者ミケーネの武器 牛頭人間ミノタウロス伝説はいかにして生まれたか 人頭牛から牛頭人間へと変化した理由 ミケーネ衰亡の真の原因とは 人類破滅の危機に甦る牡牛信仰の記憶

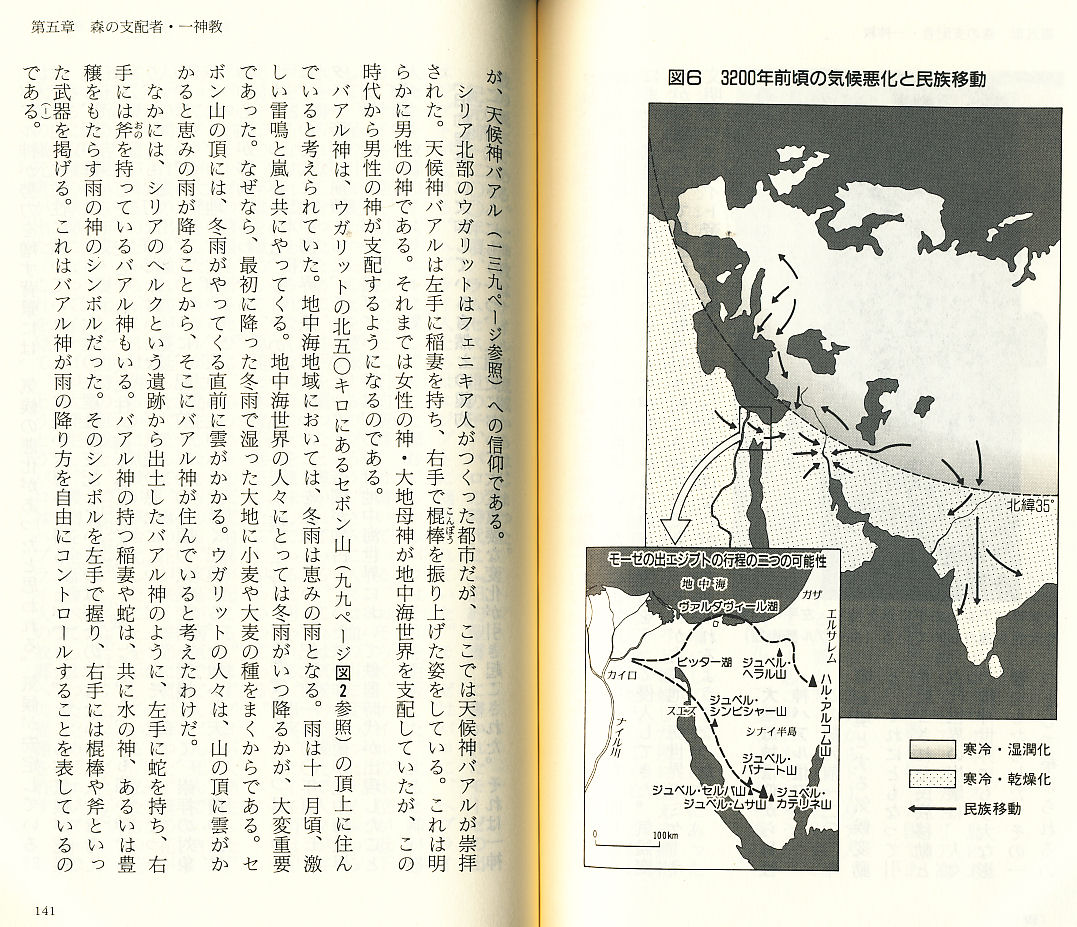

第五章 森の支配者・一神教 民族移動を引き起こした気候変動 大地母神信仰から男性神バアル信仰へ 「旧約聖書」に欠如している自然との契約 一神教を危機におとしいれたバアルへの帰依 キリスト教が蛇を邪悪なものとした理由 当初キリスト教は多神教と共存していた キリスト教拡大のきっかけとなったマラリア蚊の大発生 ヨーロッパにおける聖なる木・オーク なぜオークの木に生贄を捧げたか 修道院の開墾が森を消滅させた 十二世紀北西ヨーロッパの動物裁判が象徴するもの キリスト教の浸透と共に犠牲は人間から自然へと移った 森林破壊がもたらしたペストの大流行 ふたたびヨーロッパを襲ったペスト禍 魔女裁判は寒冷期に多発した 大地母神信仰の弾圧が魔女狩りのはじまりだった 森のこころを破壊しつくした魔女裁判 地球環境問題への貢献

第六章 “森のこころ”を世界へ グータの森では森の精が病を癒やす 消えたパルミラの謎を求めて 森の国の再生をはじめたシリア政府 人類共存のキーワードは“森のこころ” レバノンスギの救済活動はじまる 作業を頓挫させた日本製殺虫剤の悪名 日本製活力剤は樹木の救世主となるか 救済活動は成功した 自然の大切さを忘れた教祖崇拝型の宗教 なぜ神道は森をつくるのか 教祖崇拝型の宗教は権力闘争に走った パンダ絶滅の危機の陰で金もうけする日本の宗教関係者 森が滅ぶ時、国も滅ぶ

第七章 「いいとこどりの文化」と「こだわりの文化」の融合 世紀末の3B ゲーテが生き続ける街 魔女狩りは“こだわり”の文明病 「いいとこどりの文化」と「こだわりの文化」の風土 「いいとこどりの文化」の原点は縄文文化 麦作文化と稲作文化の違い 竜は「いいとこどりの文化」のシンボル 循環主義と“還元”主義 森の「いいとこどりの文化」が日本の危機を回避させた 新たな危機に直面して 二十一世紀の世界を救うカギは“こだわり”と“いいとこどり”の融合 共産主義も環境保護の強力な武器になる

おわりに 参考文献

|

2012年6月11日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した記事です。  「巨大な化け物に立ち向かう光の戦士」・・・自宅にて撮影 ギリシャ神話のなかで、ペルセウスがアンドロメダ姫を助けるときに利用したメドゥーサは、見たものを石に 変える目と毒蛇の髪をもつ怖ろしい存在として語られてきました。 これに対して興味深い思索があります。「森を守る文明・支配する文明」安田喜憲著から引用しますが、 5月7日に投稿した「縄文のビーナス」に見られるように、土偶の全てが大きな目を持っていたわけでは ないと思います。しかし、安田氏(京都大学教授)の視点はギリシャ神話とは全く異なった古代の世界観、 その視点をこの現代に問いかけているのではないでしょうか。それはメドゥーサの蛇に関しても同じこと が言えるのだと思います。 ☆☆☆☆ この森の生命と同じように、人間の生命もまた死してのち、再生したいという願いが、目に対する信仰を 生み、巨大な目の土偶を作り、メドゥーサの伝説を生んだのである。 私たちをじっと見つめる巨大な土偶の目やメドゥーサの目には、森のこころが語られていたのである。 それは、古代の人々が森に囲まれて生活してことと深くかかわっていると思う。 古代の人々が深い森に囲まれて生活していた頃、自分たちをじっと見つめる大地の神々の視線を感じた。 その森が語りかけるこころに対して、人々は畏敬の念を込めて、巨大な目を持った像を造形したのである。 大地の神々の住処である森。 しかし、こうした人間を見つめる目を持った像は、ある時期を境にして作られなくなり、あげくの果てには 破壊される。 メドゥーサが神殿の梁からゴロリと落とされ、イースター島のモアイが引き倒され、三星堆の青銅のマスクが 破壊され、燃やされた時、そして縄文の土偶が作られなくなった時、それは森が激しい破壊をこうむったり、 消滅した時でもあった。 森がなくなり森のこころが失われた時、人々は自分たちを見つめる巨大な目を持った像を作らなくなった のである。 私は、その時に一つの時代が終わった気がする。 森のこころの時代の終焉である。日本では、縄文時代に3000年以上にわたって作り続けられた巨大な 目を持つ土偶が、弥生時代に入ると突然作られなくなる。 その背景には、森と日本人との関係の変化が深くかかわっていたと考えざるえない。 弥生時代の開幕は、大規模な森林破壊の開始の時代でもあった。 水田や集落の拡大の中で、平野周辺の森は破壊されていった。 こうした森の破壊が進展する中で、縄文人が抱いていた森のこころが次第に失われていったのであろう。 ☆☆☆☆ (K.K) |

|

2012年3月12日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した記事です。 |