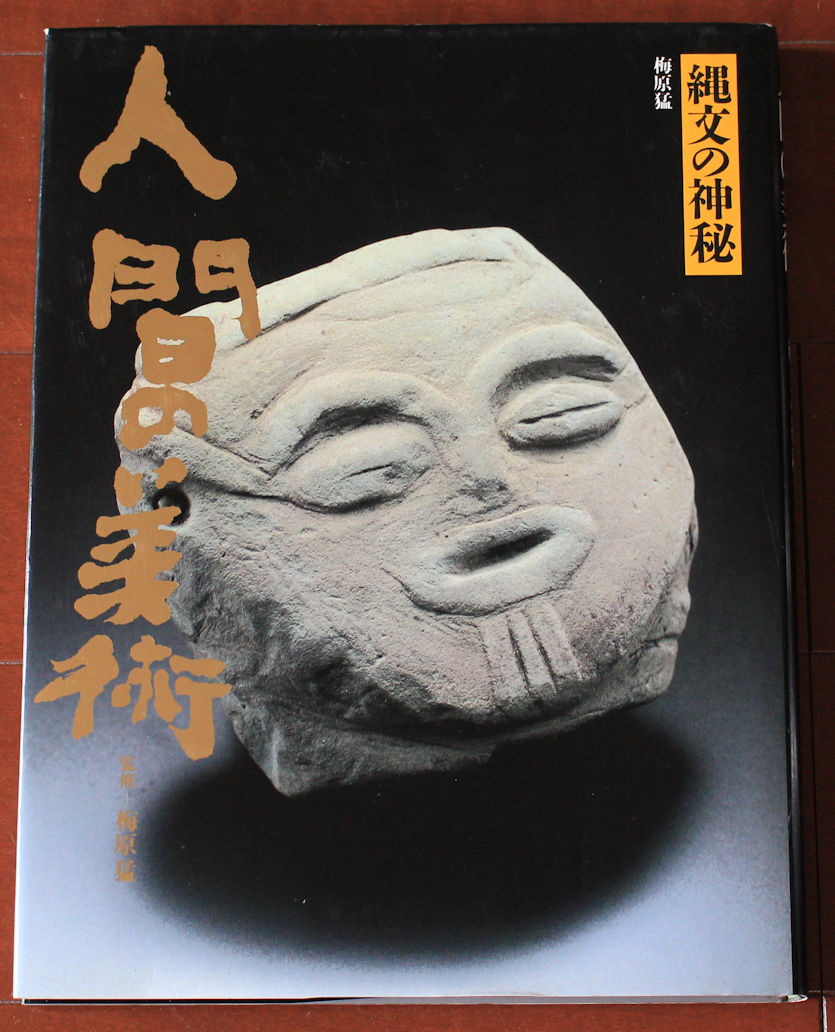

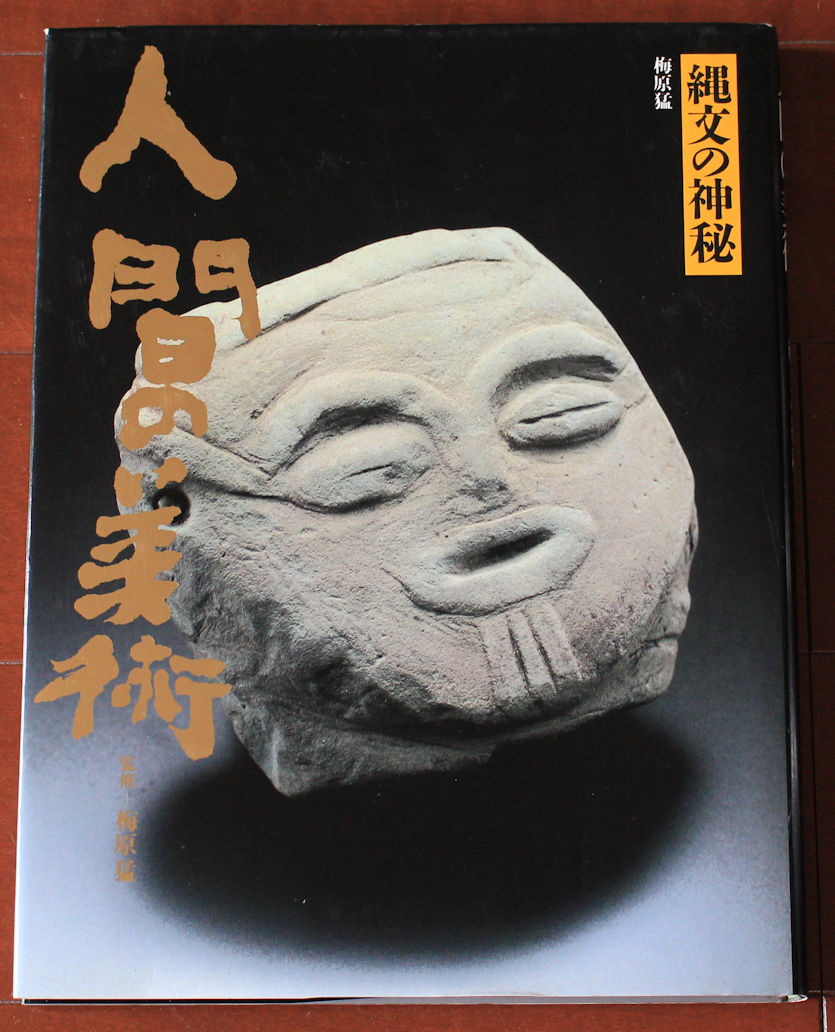

「人間の美術 縄文の神秘」梅原猛・監修 学習研究社 1989年11月3日発行

![]()

|

あると私は思う。なぜならば、美術品のなかには、歴史のなかで人間の体験したさまざまな情念が込められて いて、その情念はいつも新しい解釈者を求めているように思われるからである。 そういう点で、私は今までの美術全集に多少の不満を感じていた。日本には国宝、重要文化財をはじめとする 実に豊富な、実にすぐれた美術品がある。従来の美術全集はややもすれば、こうした多くの美術品の彫刻・絵画・ 建築・工芸という部門別の叙述に終わっている感があった。それゆえ、そこでは、美術品の様式や技術を論する ことに主眼が置かれ、それらをつくった人間の内面を問題にすることは少なかった。 そこで私はできる限り縦のワクを取り払い、その作品の作られた風土や時代について十分考察するとともに、それ をつくり出した人間の内面を明らかにする美術全集があったならばと思ったのである。 今、ここでわれわれが試みようとする「人間の美術」なる叢書は、このようなねらいを持つものである。もちろんここ でわれわれは、完全な意味の人間に根ざした新しい美術全集をつくり出すということができたとは思わない。しかし この新しい試みに美術史の第一線で活躍する方々が多く参加して頂き、現時点において望まれる限りの充実した 企画になったと思う。 日本人は、約1万2000年前につくられた縄文土器以来、さまざまな芸術品・美術品を生み出してきた。その一つ 一つの美術品のなかには、さまざまな人間の精神の陰影が隠れている。 はなはだ見事な写真のなかから一つ一つの精神の陰影を読み取ることは、誠に楽しいことであるように思われ る。私が尊敬する多くの学者とともにこのような仕事に従事できたのは幸甚の極みである。

|

彼らは自然環境を実によく認識していたし、それを利用する技術はきわめて高度であった。従来まことしやかに、 縄文人は天然のものをとり尽くし、資源が枯渇しかかっていたために規制が強化され、呪術がはびこって停滞期 であったようにいわれているが、それはまったく誤りである。毎年落下するはずのドングリや、初夏に北上する カツオやマグロなどを、いったいどうしたらとり尽くせるというのであろうか。 生活を維持するために環境に対する旺盛な働きかけを行い、その利用水準が上がれば上がるほど自然に対する 畏怖の念が強まり、そこに積極的な意味をもって原始宗教が発達したのである。それを今日われわれも無意識の うちにたくさん引き継いでいるのである。そのような宗教性と本来の機能性こそが、縄文美の根幹なのであろう。 ような運動をくり返す。そして月は一定の法則に従って満ち、欠ける。さらに星も毎年規則的な運動をくり返す。 春がきて、夏がきて、秋がきて、冬がくる。そしてまた春がきて、夏がきて、秋がきて、冬がくる。その四季のリズム に従って鳥はきて、また去り、虫は生まれ、そして死ぬ。木は茂り花をつけまた枯れる。人類の知恵は、日や月や 星の循環する不思議さを感じとることからはじまったのではないかと思う。そしてこの根底に生死の循環の思想が ある。原始人はわれわれのように永遠の光熱体である太陽のまわりを地球がまわるとも、また一時代前の人の ように地球のまわりを太陽がまわるとも考えなかった。太陽は毎日夕べとともに死ぬのであり、夜明けとともに再生 するのである。つまり太陽は生死をくり返していると考えられる。その生死のリズムに合わせて人もまた生死をくり 返す。それが覚醒であり、睡眠である。 この原始人にとって西の空に沈む夕日と、東の空から昇る朝日こそ尊厳に値するものであった。夕日は、今死のう とする太陽であり、再生の願いをこめて祈らなければならないのである。そして朝日はまさに再生という願いを成し 遂げて東の空からあらわれた太陽なのである。 今でも諸民族には、夕日を拝み、朝日を拝む風習が残っている。それはそのような古代信仰の名残なのである。 たとえば二上山の間に沈む夕日、二見ヶ浦から昇る朝日、この二つの山あるいは岩は、生の世界から死の世界 に移ろうとする、あるいは死の世界から生の世界に移ろうとする太陽の門を示している。 こう考えるとウッドサークルの意味が解けるであろう。それは生死の循環をあらわすものであろう。生は死となり 死は生となる。ちょうどこのように、人間ばかりかすべての生物の魂は死んで肉体を離れ、あの世へ行きまた新し い肉体をもってこの世に帰ってくるのである。 ストーンサークルのあの不思議な空間感覚は、その後の日本の建築にも多少姿を変えて出現している。たとえば 禅寺の石庭、そこにはなぜか冷たい何かがある。それは死の感覚なのかもしれない。しかしその死の感覚のなか に、どこか再生の願いが秘められているのである。埋められた遺骸の上に、死に逆行するかのように毅然と直立 する男性性器状の石、そこにはやはり死を超えて生き続けようとする原始人の、強い生命の再生の願いが秘めら れているのであろうか。たしかに男性性器は、再生への強い意志をあらわしている。 それは女性の中に遺伝子を放出し、自己の生命女性の生命とともに永久化しようという願いを秘めているので ある。 参考にしながら、縄文人が残した芸術について鑑賞しなければならない。といっても縄文人が残した芸術は土器と 土偶である。ほかにも多くのものがあるが、やはりこの土器と土偶にしぼられるといってもよいであろう。もちろん 縄文人はこれらの土器や土偶を芸術品としてつくったわけではない。それを彼らは実用品としてつくったのである。 ここで実用というのは、二つの意味をもっている。一つはごくふつうの意味の日常的実用性である。もう一つは 宗教的実用性といってもいいかもしれないが、むしろ彼らの宗教が呪術的なものであることを考えると、呪術的 実用性といってよいかもしれない。 縄文の土器や土偶には、このような二重の実用目的が付着していることはまちがいない。そして、土器にはどちら かというと日常的実用性の色彩が強く、土偶には宗教的実用性の意味がより強いであろう。 たしかに土器や土偶は二重の実用性の要求によってつくられたものであろうが、しかしそこにはおのずから装飾性 という要素が加わっているのである。人間というものは本能的な装飾への意志をもつ。ものをつくるとき、できるだ け美しいものをつくろうとする。そういう意志は、もともと人間に先天的にそなわったものである。一つの土器には、 二重の実用性の意志と、さらには装飾への意志がまじりあっているのである。 私には本来工芸品としてそういうものは、このような三重の意志でつくられていると思われる。日本の工芸界でも 伝統的な工芸が実用性を重視するのに対し、近代工芸の発展とともに、芸術性を重視する空気が強くなり、一時 実用性をまったく考慮しない工芸品がつくられたが、それはやはりいきすぎであろう。 今はこの芸術性と実用性をどのようにマッチさせるかに工芸界の主流派の苦心があるようであるが、私はやはり 芸術品は宗教性、呪術性を失っては、その魅力を失うと思うのである。だから現代の工芸界は、もう一度縄文の 芸術を深く考えるべきであろう。 縄文土器においても、後の「磨消(すりけし)縄文土器」のように、何も描かれない部分をもつものもあるが、それ はいったん描かれた文様をすり消したものなのである。縄文土器においては、文様は土器の全表面に存在すべき ものなのである。空白は許されないのである。空白の恐怖ともいうべきものが縄文の土器には存在しているので ある。 これはいったいなぜだろうか。それはやはり縄文人の世界観と深く関係していると私は思う。空白のところがあれ ばそこから悪霊が侵入してくるのである。それゆえに土器の表面にすべて文様を施し、悪霊が侵入しないように しなくてはならない。悪霊はやはり土器の口辺から侵入してくる。それゆえ、とくに土器の口辺には文様をはっきり つけて悪霊を防がねばならない。 土器の口辺にみられるぎざぎざさ、そしてその下に貝の背でつけられた横線に、あたかも挑戦するかのように、 貝のへりでつけられた縦の線、そしてその下につけられた三段の切り傷のような文様、私はここで悪霊は三重に 防御されているのではないかと思う。そしてサルボウ貝は何らかの呪術的な力があるのにちがいない。その貝 からの呪力を注入して悪霊を防ぐ。しかも二重、三重に悪霊を防ぐ。これがこの土地にあらわれた呪術的な目的 であると思う。 しかしこの呪術性が、この土器に強い緊張感を与えているのである。悪霊に対する三重の防波堤であったと思わ れるこの口辺近くの三重の文様は、装飾的にも実にすぐれているのである。そしてこの見事な逆三角形の土器 は、縄文人が住んでいた当時の世界観をわれわれに提示してくれるのである。 にしたものであると思われる。ここでは蛇体は先の土器のように恐ろしい呪力をもった蛇から、一つの装飾の文様 に化しているように思われるが、勝坂式土器の多くは、この生きた蛇のようであり、文様のようでもある。この蛇状 の隆起したものを文様の主体にしているのである。蛇はどうしてこのようにしばしば文様の主体とされたのか。 私は、縄文人にとって蛇は最大の敵であったと思う。あの竪穴式の住居にしても、蛇は容易に侵入することができ る。毒蛇に侵入されたらたまったものではない。おそらくマムシにかまれて死ぬ人は無数であったであろう。人間に とって、夜は恐怖のときであった。真っ暗な闇の中で侵入してくる恐ろしい敵をどう防ぐか、これは当時の人間に とって最大の課題であったにちがいない。その場合の精神の知恵は、そのもっとも恐ろしい敵を神として崇拝する ことである。そして縄文人のもっとも恐ろしい敵を崇拝し神にすることによって、縄文人はそれを自分の味方に しようとしたのである。もともと日本の神というものは人間よりも力の強い、超人間的な力をもつすべてのものを さす言葉であった。善なるものも、悪なるものも、すべて人間以上の力をもったものは神とされたのである。そして 善なる力をもつ神と悪なる力をもつ神とは紙一重だったのである。どんなに悪い神でも、その神を祀ることによっ て人間を守る神となる。また善い神でも、少しも祀られないと人間をたたるのである。これが太古からの日本人の、 すなわち、縄文人の考え方であったと思うのである。この八ヶ岳山麓に住む人々は、蛇を神にすることによって蛇 の害から人間を守ろうとしたにちがいないのである。 蛇が崇拝されるもう一つの理由がある。それは蛇が再生の動物と考えられたからである。蛇は殻をぬぐ。その殻 をぬぐことを、古代人は「生きかえる」と考えたのである。人間が死ぬと、ちょうど蛇が殻をぬいでおのれの古い 肉体を捨てるように、人間の魂は古い肉体を捨てて天に帰り、また、新しい肉体をつけかえてこの世に帰ってくる のである。すると蛇こそは、あらゆる動物の死と再生という原理をはっきりとこの世で見せてくれる典型的な動物 であるということになる。私はこの二重の意味で蛇は縄文人にとって神であったと思う。一つはたちどころに人を 殺すほど強い力をもつ神として、もう一つは人間に再生の可能性を教える神としてである。 アイヌにおいても蛇は神である。蛇は家を守る神として、アイヌの人たちにあつく尊敬される。日本の各地にも 龍神様の信仰が残っている。よく田舎などで、何か不吉なことがあると、人々がまっ先に祈りに行くのが龍神様な のである。龍神様はおそらく縄文の神の名残りなのであろう。おそらく縄文時代以後も長い間蛇の神や龍神様は 強い力をもっていたのであろう。日本古代において、、もっとも尊敬された古い伝統をもつ三輪の神の御神体は 蛇であるといわれているのである。縄文中期、とくに勝坂式土器の普及した八ヶ岳山麓地帯は、まさに蛇信仰の メッカであったにちがいない。 この縄文晩期の土器に魅せられて私は東北、とくに青森をしばしば訪れた。この縄文晩期の土器の特徴は、何よ りもまず繊細なのである。私はつねづね東北からすばらしい詩人が出るのか不思議なことと思っていたが、この 縄文晩期の東北の土器を見て、その理由がよく分かった。ここには繊細で美しい土器文化が栄えていたので ある。たとえば宮沢賢治の詩や太宰治の小説は、近代日本文学のなかで、もっとも繊細な感情をもった文学で ある。そのような文字がどうして岩手県や青森県というような土地から出現したのか。 私は何度か東北を訪ねて、縄文の土器を見て、そこにやはり宮沢賢治や太宰治と同じ繊細な芸術精神を感じた のである。そこにあるのは縄文中期の信州や越後の神秘主義や熱情主義ではなく、また千葉のあの明るい合理 精神でもなかった。どこかそれは恥ずかしげなのである。しかしその一見重苦しい恥ずかしげな精神の背後に、 実に繊細な美意識と軽やかなユーモアが隠されていたのである。 たとえばこの注口土器、形もたいへんおもしろいが、注ぎ口の下に何やらあやしげなものがつくられている。それ は二つの玉のようでもある。そうすれば、この注ぎ口は男性性器ということになるが、よく見るとその上に女性性器 のような形が描かれている。そしてその上の縁のところもそう見れば女性性器に似ている。 もともと縄文人の崇拝の一つにセックスがあった。性はもちろん快楽の原理である。どんなに文明が発展しようが、 人間にもっとも大きな快楽を与えるのは性と食である。そして性の快楽は食の快楽よりも全身的なものである。 性は縄文人にとって、そのような最大の快楽であったにちがいないが、それだけにつきない。性はやはり万物を 生産する、その中心の力なのである。狩猟採集をこととした縄文人は何よりも動物や植物の生産を願った。動物 の生産はセックスによって可能であり、植物もまた形はちがうけれどやはり動物のセックスに似た結合を行うこと を、縄文人たちはおぼろげに知っていたにちがいない。それゆえに縄文人のもっとも崇拝するのはそういう生産 の神であり、セックスの神であった。日本神話においてもイザナギ・イザナミがもっとも古い神とされる。イザナギ とイザナミの神はセックスをして、子供を生む神なのである。 このセックスのもっとも端的な表現がやはり男性性器、女性器という形にならざるを得ない。石棒などはまさに男性 の形そのものなのである。縄文時代の住居址に、セックスをあらわす巨大な石棒を横におき、その真正面にそれ にふさわしい石皿をおいたものが出てくるという、博物館などでそれを若い女性に見せるのはいささかはばかられ るが、まさに性こそは、狩猟採集をこととする縄文人の最大の宗教であったにちがいない。 性を宗教の対象にしたものに、ヒンズー教がある。私はヒンズー教の寺を訪れたことがあるが、さまざまな形で セックスをしている人間たちの像は、決して笑いの対象にはならないし、淫猥感をともなうものではなかった。 私は最近中国の泰山を訪れた。この泰山は道教の聖地であるが、ここにもやはり巨大な陽石、陰石があり、それ ぞれ男根、女陰の形をしていたのである。男根様なものを「探海石(たんかいせき)」、女陰様なものを「仙桃石 (せんとうせき)」と名づけていた。さすがは文字の国、うまい表現である。おそらく泰山はもともとそういう性崇拝の 聖地であり、道教もまた、そういう性崇拝を根底にして生まれた宗教であろう。縄文時代には石棒や石皿ばかり ではなく、さまざまなセックスをあらわす遺物がある。 は今でも危険な仕事である。ほんの少し前まで日本では出産による婦人の死亡が多かった。腹の中にある胎児 のまま母親の死にあって死なざるを得なかった胎児はいったいどうなるのか。現代人にとって腹の中にある胎児 は人間ではない。それゆえに胎児殺害は幼児殺害とはまったくちがう。堕胎の形で、現代の文明社会において は胎児殺害が何の罪の意識もなく行われる。もちろん身ごもった婦人の死は、現代人にとって特別な意味をもつ 問題ではない。しかしそれは子供の死というものについて、このような強い関心をもって特別の配慮をした原始人 にとっては、無視することのできない問題なのである。 すでに腹の中の胎児には祖先の霊が宿っているはずでいる。死んだ母親はふつうの埋葬によって無事あの世へ 送り届けることはできる。しかし腹の中にあるあの霊はどうするか。母親の霊と同じく腹の中にある子供の霊も 無事あの世へ送り届けねばならない。それにはどうしたらいいか。それにはやはり腹の中にある子供の霊を母体 からとり出さねばならない。そしてあらためてその子を埋葬し、その霊をあの世へ送り届けねばならない。先に説明 した原始人の世界観によれば、それは無視することのできない重大な問題ではないだろうか。胎児の霊はただの 胎児の霊ではない。それは祖先の霊を母親の胎内に閉じこめてむなしくさせたら、それはたいへん恐ろしいことに なる。おそらくそれは多くのたたりを生じるにちがいない。とすればどうすればよいか。それには母の腹を裂き、 その胎児をとり出し、それを葬って、その霊をあの世へ送る必要がある。 (中略) このように福島県のある地方ではごく近年までこのような風習が残っていて、それが野蛮な風習だといって法令に よって禁止されたわけである。考えてみれば法令によって禁止されなければならないほど、そのような風習はこの あたり一帯に残っていたのである。 私はそれをいちがいに野蛮な風習ということはできないと思う。それはいってみれば縄文時代から連綿と伝わる あの霊の再生の哲学の必然的帰結であるとともに、胎児のなかにすでに幼児と同じような人間をみて、その死を 哀れみ、その魂をわれわれと同じようにあの世へ送ろうとする深い思いやりのあらわれであるといえる。 土偶はこのような風習と関係があるのではないか。この話のなかの、身二つになった死体を人形とともに葬った という点に注意する必要がある。それはどのような人形かしらないが、土偶こそこのような人形の原型では なかったか。妊娠した女性が死んだとき、腹を切って胎児をとり出し、その女性を胎児とともに土偶をつけて葬った のではないであろうか。 (中略) 私はこのような難問を考えぬいた結果、土偶はつくられたにちがいないと思う。子供を孕んだ母親が死ぬと、 やはりアイヌ社会や福島県で少し前まで行われたような、あのようなことをしたうえで、また、土偶の埋葬の儀式が 行われたのか、それともあのような凄惨な儀式を行うかわりに土偶の埋葬、あるいは廃棄の儀式が行われたの か分からないが、私はそれがこのような死と再生の儀式と深い関係をもっているにちがいないと思うのである。 また土偶が完成品で出土せず、多く首や手足を欠いて出土するのは、この埋葬の儀式と関係があると私は思う。 なぜなら今日日本の社会と、とくに最近までのアイヌの社会では、はっきり認められることであるが、葬式のときに、 人間は茶碗や道具などいろいろなものを死者に贈るのであるが、この場合、かならず何らかの傷をつけるので ある。傷をつけるのは、あの世はこの世とあべこべの世界であるという思想による。この世で完全なものはあの世 でこわれる。この世でこわれたものはあの世で完全になる。とすると、こわれた土偶は本来あの世へ送り届けられ るものとしてつくられたものではないだろうか。それはいくつかの例にみられるように、ていねいに埋められるか、 あるいはどこか別に廃棄されるにせよ、いずれにせよそれは葬儀と関係のあるものではないか。 もちろん土偶にはまだ分からないことがある。しかし私はやはり、それは胎児を孕んだ母親の死、あるいは葬儀に 深い関係をもっていると思う。母親の霊をあの世へ送り届けるためにか、それとも母親をつけて子供の霊をあの世 へ送り届けるためなのか分からない。いずれにせよ、子を孕んだまま死んだ女性と腹の子を哀れんでの、縄文人 の深い思いやりから生まれた宗教的儀式であるにちがいない。 |

![]()

2015年8月16日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した記事です。  縄文のヴィーナス(2012年、国宝に指定された土偶の3分の1のレプリカ) (大きな画像) 実物の「縄文のヴィーナス」はこちら 土偶が何故創られたのか様々な説がある。生命の再生、災厄などをはらう、安産のための身代わり、大地の豊穣を願うなどなど。 今後も新たな説が生まれてくると思うが、時代の背景を踏まえながら全ての先入観を捨て(完璧には不可能だとしても)、純度の 高い目で土偶に向き合う姿が求められているのかも知れない。 今から30年前、この土偶に関しての衝撃的な見解が「人間の美術 縄文の神秘」梅原猛・監修に示された(私自身、最近になって 知ったことだが)。 殆どの土偶(全てではない)に共通する客観的な事実、「土偶が女性しかも妊婦であること」、「女性の下腹部から胸にかけて線が 刻まれている(縄文草創期は不明瞭)」、「完成された後に故意に割られている」など。 アイヌ民族や東北に見られた過去の風習、妊婦が亡くなり埋葬した後に、シャーマンの老婆が墓に入り母親の腹を裂き、子供を 取り出し母親に抱かせた。 それは胎内の子供の霊をあの世に送るため、そして子供の霊の再生のための儀式だった。 また現在でもそうかも知れないが、あの世とこの世は真逆で、壊れたものはあの世では完全な姿になると信じられており、葬式の 時に死者に贈るものを故意に傷つけていた。 このような事実や背景などから、梅原猛は「土偶は死者(妊婦)を表現した像」ではないかと推察しており、そこには縄文人の深い 悲しみと再生の祈りが込められていると記している。 「縄文のヴィーナス」、現在でも創った動機は推察の域を出ないが、そこに秘められた想いを私自身も感じていかなければと思う。 縄文人に限らず、他の人類(ネアンデルタール人、デニソワ人など)や、私たち現生人類の変遷。 過去をさかのぼること、彼らのその姿はいろいろな意味で、未来を想うことと全く同じ次元に立っていると感じている。 |

2012年6月11日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した記事です。  「巨大な化け物に立ち向かう光の戦士」・・・自宅にて撮影 ギリシャ神話のなかで、ペルセウスがアンドロメダ姫を助けるときに利用したメドゥーサは、見たものを石に 変える目と毒蛇の髪をもつ怖ろしい存在として語られてきました。 これに対して興味深い思索があります。「森を守る文明・支配する文明」安田喜憲著から引用しますが、 5月7日に投稿した「縄文のビーナス」に見られるように、土偶の全てが大きな目を持っていたわけでは ないと思います。しかし、安田氏(京都大学教授)の視点はギリシャ神話とは全く異なった古代の世界観、 その視点をこの現代に問いかけているのではないでしょうか。それはメドゥーサの蛇に関しても同じこと が言えるのだと思います。 ☆☆☆☆ この森の生命と同じように、人間の生命もまた死してのち、再生したいという願いが、目に対する信仰を 生み、巨大な目の土偶を作り、メドゥーサの伝説を生んだのである。 私たちをじっと見つめる巨大な土偶の目やメドゥーサの目には、森のこころが語られていたのである。 それは、古代の人々が森に囲まれて生活してことと深くかかわっていると思う。 古代の人々が深い森に囲まれて生活していた頃、自分たちをじっと見つめる大地の神々の視線を感じた。 その森が語りかけるこころに対して、人々は畏敬の念を込めて、巨大な目を持った像を造形したのである。 大地の神々の住処である森。 しかし、こうした人間を見つめる目を持った像は、ある時期を境にして作られなくなり、あげくの果てには 破壊される。 メドゥーサが神殿の梁からゴロリと落とされ、イースター島のモアイが引き倒され、三星堆の青銅のマスクが 破壊され、燃やされた時、そして縄文の土偶が作られなくなった時、それは森が激しい破壊をこうむったり、 消滅した時でもあった。 森がなくなり森のこころが失われた時、人々は自分たちを見つめる巨大な目を持った像を作らなくなった のである。 私は、その時に一つの時代が終わった気がする。 森のこころの時代の終焉である。日本では、縄文時代に3000年以上にわたって作り続けられた巨大な 目を持つ土偶が、弥生時代に入ると突然作られなくなる。 その背景には、森と日本人との関係の変化が深くかかわっていたと考えざるえない。 弥生時代の開幕は、大規模な森林破壊の開始の時代でもあった。 水田や集落の拡大の中で、平野周辺の森は破壊されていった。 こうした森の破壊が進展する中で、縄文人が抱いていた森のこころが次第に失われていったのであろう。 ☆☆☆☆ (K.K) |

2012年5月7日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した記事です。  「縄文のビーナス」 2012年4月国宝に指定 (写真は他のサイトより引用) 高さが45センチもあるこの土偶は約4500年前のものと言われており、縄文時代の 土偶の中では最大級のものです。 平成4年、山形県舟形町の西ノ前遺跡から出土したこのビーナス、その造形美に は心打たれるものがあります。 縄文時代に思いを馳せ、このビーナスを作った人のことを想像してみたいものです。 (K.K) |