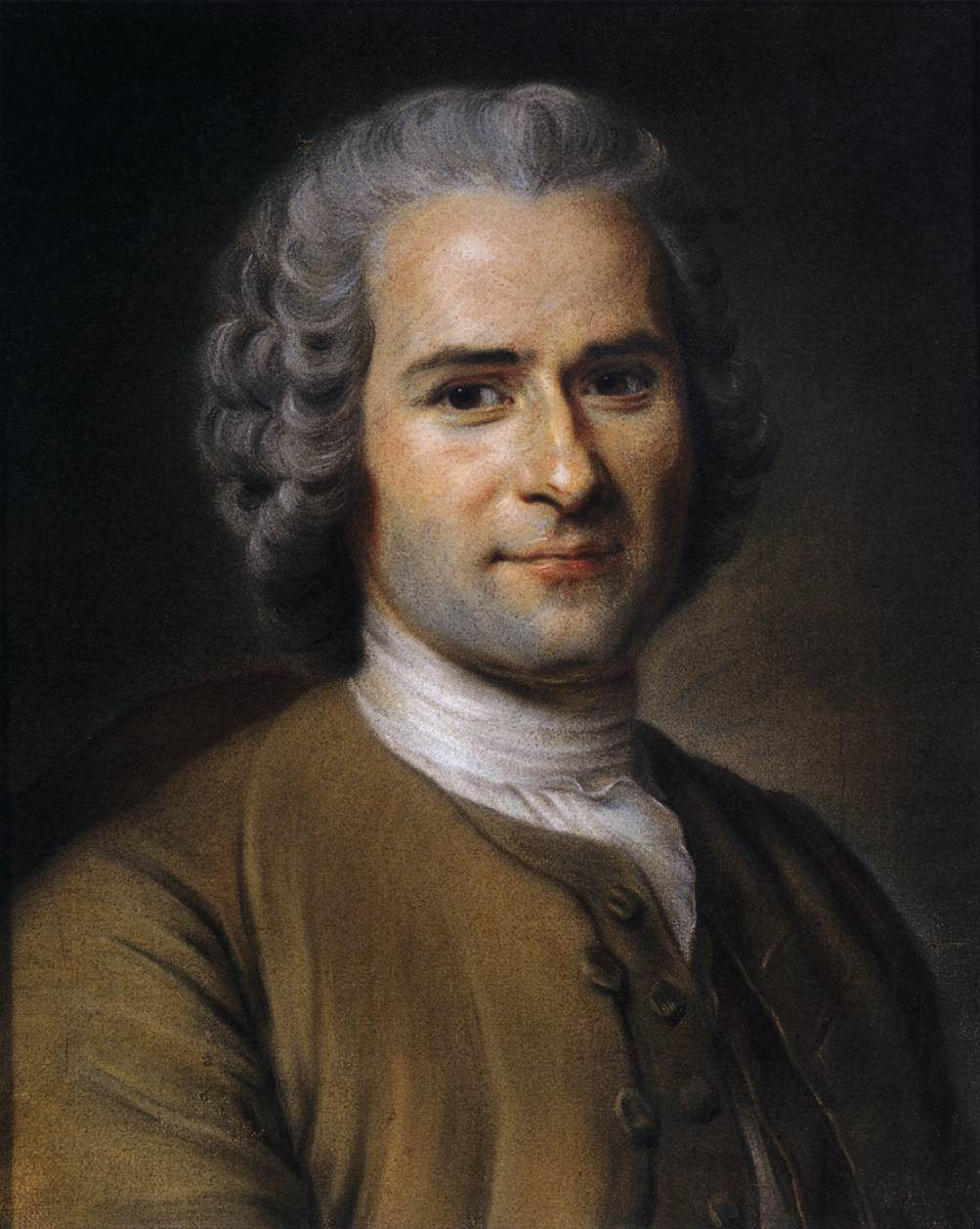

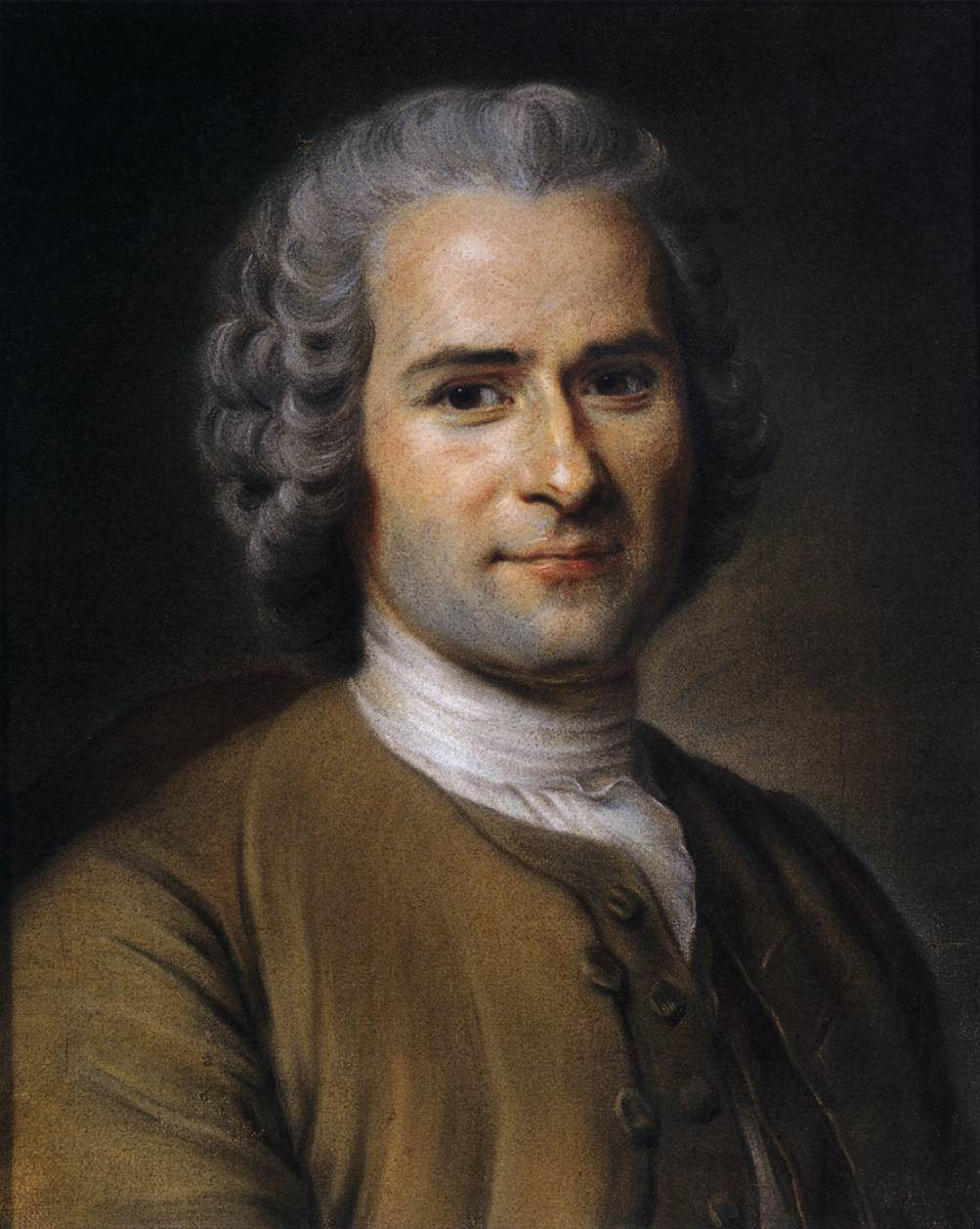

Abolitionist .com : Jean-Jacques Rousseau ( 1712 - 78 ) on suffering and the hope of another life

ジャン=ジャック・ルソー (1712年6月28日~1778年7月2日) 哲学者、政治哲学者、教育哲学者、言語哲学者、作家、作曲家。アメリカ先住民の理想と なる社会を規範に、フランス革命や以降の社会思想にも多大な精神的影響を及ぼした。 1761年のベストセラー恋愛小説「新エロイーズ」、1762年の「社会契約論」が有名。下の局 は唯一残されているルソーの棋譜である。 Jean-Jacques Rousseau vs David Hume Casual 1765 · Uncommon King's Pawn Opening (B00) · 1-0 rousseau_hume_1765.pgn へのリンク |

ルソーの名言・格言集。人民主権、自然に還れの哲学者 | 癒しツアー より抜粋引用。 ジャン=ジャック・ルソー(1712年~1778年) ジュネーヴ共和国(現在スイスの都市)出身の哲学者、政治・教育哲学者。 1712年、都市国家ジュネーヴの市民階級の家庭に生まれる。 父は時計師、母は生後8日で亡くなる。幼少の頃から小説や歴史の書物を読み、理性よりも感情を重んじる思想の 素地が培われた。 13歳のとき、父が退役軍人との喧嘩がもとでジュネーヴから逃亡。兄も家出する。孤児同然となったルソーは、牧師 に預けられる。その後、彫金工などに弟子入りするも3年後に出奔して放浪生活に入る。以降、さまざまな職業を試し ながら自分の進むべき道を探求する。 20歳でジュネーヴを離れ、男爵夫人の愛人となる。その庇護の下で教育を受け、膨大な量の書物を読み、教養を 身につけた。 男爵夫人と別れた後、1740年からフランス・リヨンのマブリ家の家庭教師を務め、1742年に音楽の新しい記譜法を 発表してパリに出る。33歳のとき、下宿の女中を愛人として、10年間で5人の子供を産ませるが子供は養育院に 入れてしまう。 1750年、執筆した『学問芸術論』が懸賞論文に入選。以後、次々と著作・音楽作品を創作。1753年に大作 『人間不平等起源論』を発表、1761年の恋愛小説『新エロイーズ』はベストセラーとなる。 1762年、50歳のときに『社会契約論』を出版、同年、教育論『エミール』が世に出ると、その自然宗教的な内容から パリ大学神学部から断罪され、『エミール』が禁書に指定される。ルソーにも逮捕状が出たため、スイスに亡命。 1770年に偽名でパリに戻り、自叙伝『告白』の執筆を続ける。1778年、66歳のときにパリ郊外て死去。 ルソー以前、フランスなどでは「君主主権」の観念が絶対王政を支える根拠となっていた。しかし、ルソーの人民にこそ 主権が存するという「人民主権」の概念が、フランス革命に影響を与え、その後の民主主義の進展や普通選挙制の 確立に大きく寄与する。日本でも、明治10年に「民約論」、明治15年に中江兆民訳「民約訳解」が発表された。 ルソーの影響を受けた哲学者としてドイツのカントが有名である。また、帝政ロシアの作家トルストイも青年期に ルソーを愛読し、生涯その影響を受けた。 |

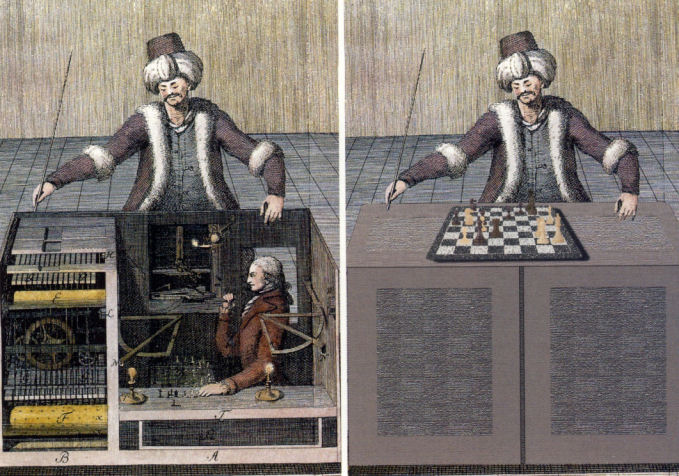

Category: Board Games のゲームが行われる場所だった」と書いている。カフェ・ド・ラ・レジャンスは1680年に設立されたコーヒーハウスで、 1740年代にはパリで最もチェス愛好家が頻繁に訪れる場所になっていた。 このカフェの長年の常連客のインテリアの中には、哲学者のヴォルテールやジャン=ジャック・ルソー、アメリカの 議員で科学者でもあったベンジャミン・フランクリン、それに若い頃のナポレオン・ボナパルトさえ含まれていた。こ のカフェで最もチェスが強かった1人レガル・ド・ケルムールルトは「痩せて顔色の悪い紳士で、長年いつも同じ席 に同じ緑色のコートを着て座っていた」とある人が伝えている。しかし、最高位にいたのはレガルの生徒のフランソ ワ=アンドレ・ダニカン・フィリドールで、おそらく当時の最も才能あるチェスプレーヤーで、パリで最も強かったこと は間違いない。  ボンジュール!仁月です。今回はうんちく増量です。だってカフェについて語らいでか!! 今回出てきたカフェ・ド・ラ・レジャンス。当時のフランスに本当にあったカフェで、2世紀に渡りチェスの聖地として活躍しま した。1688年カフェ・プラス・ド・パレ・ロワイヤルとして開業し(諸説あり)、次第にフランスカフェの黄金期の代表として頭角を 現しました。1718年レジャンスに改名、シャンデリアや鏡、彫刻などで彩られた豪華なカフェへ改装し、20以上の大理石の テーブルとチェス盤が並ぶ中、コーヒーと対局を楽しむゲーム喫茶として、18世紀の爆発的なチェスブームの一端を担いま した。場所はフランス王弟オルレアン公の宮殿パレ・ロワイヤルの前の広場という一等地。1784年にはショッピングセンター も完成し、パリ最大の人気スポットに成長しました。 顧客は王侯貴族に有名人ばかり。1770年時点ではヴォルテールやルソーの他、後世、ヨーゼフ2世やナポレオンも訪れて います。棋士ではレガル、フィリドール、マイヨが訪れ、特にフィリドールは世界最強としてレジャンスの象徴となり、彼が来る と静けさと緊張が支配した事からレジャンスを「沈黙の神殿」と評した作家もいました。 非常に居心地がいいと太鼓判のレジャンスでしたが、ここ以外でも有名なカフェが沢山ありました。レジャンスと並ぶ老舗 名店とされたカフェ・プロコップはいわゆる「談論カフェ」。百科全書派など知識人が熱く語り合う場所でした。他にもフランス 革命で活躍する過激派のたまり場で、地元民にはアイスクリームが人気だったカフェ・ドゥ・フワ。店内に給仕がおらず、 昇降機で注文品が運ばれる仕組みで大繁盛したカフェ・メカニックと個性的なものばかり。ケンペレンが第26局で飲んで いた怪しげな店は、カフェ・デ・ザヴーグル(盲人カフェ)をモデルにしています。カフェ・イタリアンの地下にあり、店名の通り 盲人の楽隊が演奏する中、客と娼婦が入り乱れるというパリの中でも最低の代物でした。目が見えなければ客の振る舞い を気にせず演奏できるという理由で生まれた、現代では考えられない店ですが、ここに行かなければ何も見なかった事と 同じと言われるほど、裏の名店として名を馳せました。 因みに1770年、パリの人口は65万。内、娼婦の数は2万もいたとされ、パリはプロの娼婦のサンクチュアリだったのです。 当時の絵画を探すと、パレ・ロワイヤルの庭園で熱く政治について議論する男性と、その中から客を物色する老婆と女性達 が出てきます。まさに光の都。 光が強くなれば影も濃くなるように、18世紀最大の大都会だからこその明暗なのでしょう。 |

|

「アメリカ・インディアンの生活」 東京書籍 より抜粋引用

やって来たのだろうかと考えた。聖書はインディアンについて何も語っていない。人間社会の創造 と進化の過程にどこに彼らを位置づけたらよいのだろうか。この問題は、インディアンたちが一見 「信仰も法律もなしに」生きているように見えたことからますます深まった。つまり彼らの社会が無 秩序に任され、めいめいが勝手なふるまいをしているように見受けられたのである。その宗教は といえば、ただのまじないと、水や大自然の力にやどる精霊たちへの「馬鹿げた信仰」の寄せ集 めにすぎない。おおかたのヨーロッパ人には、インディアンは「愚かな野獣」のごとく生きているよ うに思われた。というのは南の隣人であるアテスカ人やマヤ人と異なり、彼らは「文明」を築き上 げていなかった。「森の奥で狩りをしているだけ」の北米インディアンは、社会進化の初期段階に ある野蛮人だと思われたのである。こうしたヨーロッパ人の侮蔑的な見方は、17世紀のあいだ にインディアン社会についての知識がはっきりしてくるにつれて変っていった。宣教師たちは「未 開の良識」とその道徳を「発見」し、彼らの連帯感の強さに感心し、ついにはインディアンにも法 律や宗教や習慣があること、そしてそれらを決して捨て去ることはできないということを理解した のである。旅行者や宣教師たちはインディアン社会を高く評価するようになった。とくにイエズス 会の宣教師たちは、「野蛮人」のキリスト教化を続ける資金を集めるためにヨーロッパへ送った 書簡集の中でも彼らを誉めたたえたのである。1703年、カナダに滞在したフランス人貴族の ラ・ホンタン男爵は、ある対話集を出版した。その中でヒューロン族のアダリオという登場人物 が、フランス社会を批判している。アダリオはまず未開状態と文化的な状態を比較する。そし て、私有財産や、金持ちの横暴や身分の不平等を告発し、自然宗教がキリスト教より優れてい ることや、文明社会のさまざまな拘束が自然の道徳にかなわないことも証明してみせるのであ る。ラ・ホンタンは宣教師たちと同じように、「母なる大自然に従うゆえに、自由で健康で幸福な」 未開人の人物像を広く世に知らせた。こうして「良き野蛮人」は啓蒙の時代を啓蒙していくことに なる。ジャン=ジャック・ルソーはこの思想に着想を得て、1755年に「人間不平等起源論」を著 した。ルソーは自然と文化との関係について考察し、技術の進歩がかならずしも人間としての価 値を高めるわけではないこと、すべての人間の生活の向上につながるわけでもないことを、アメ リカの未開人の例を用いて示した。数年後にはディドロが同じように「未開であることの幸福」を 発見し、こう記している。「ひとつの見事な逆説を教えましょうか。僕はこう確信しているのです。 人類が本当に幸福でいられる社会とは、王もなく、裁判官も聖職者もなく、君のものの僕のもの もない、土地も財産も所有せず、悪徳もなければ美徳もない、そんな世界なのだと」。このよう に哲学者たちはインディアン社会というモデルを利用して王制を批判し、18世紀のフランス社 会の特権階級の批判を行った。つまりインディアンを例に引いたことが、強大な王権の支配す るヨーロッパに自由、平等、博愛の精神を広める働きをしたと言えることになる。

|

「アメリカ先住民 民族再生にむけて」阿部珠理著 角川書店 より抜粋引用 「人間不平等起源論」の中で彼は、ジョン・ロックの「所有のないところに侵害はあり得ない」を採用しなが ら、「私有の観念から奴隷制と貧困が発芽し」、人間が健全に生きられる平等社会が崩壊すると語る。そ の不健全な社会では、人は人に使われるようになるにしたがって、弱く、恐がりで意地悪くなり、軟弱な 暮らしぶりをするうちに、強さと勇気が衰弱すると主張する。 彼が健全な平等社会として対置する先住民社会では、対照的に人は「負傷と老衰以外ほとんど病気知ら ず」、「動物より強く敏捷でありながら、それらよりよく組織されている」のである。ルソーにとって「野蛮人」 は、汚れない本能を有し、自然と一体で素朴かつ真正であり、人の本性が、調和と善意に満ちていること の生きた証明となるのだ。 モンテーニュ、ルソーの双方に共通するのは、「野蛮人」は、自然の法則にのっとった原初の簡潔(単純) さを体現する、究極の自然人であることだ。彼らが作ったインディアンは、生まれながら善であり、汚れな いゆえ高貴であり、それを堕落させるのがまさに、王政やヨーロッパ社会の洗練からくる束縛であるという ことの証左に使われたのだ。爾来、ヨーロッパが文明の意味を問おうとする時、インディアンは、人類の 原初の単純さ純真さ・・・人間の幼児性の原型となった。ジョン・ロックが、世界の始まりは、アメリカにある と言ったのは、おそらくその謂であったろう。 ヨーロッパの「高貴なる野蛮人」は、「新大陸」ではフェニモア・クーパーの「革脚絆物語」に受け継がれる。 「モヒカン族の最後」のアンカスは、あたかもルソーの「野蛮人」の生まれ変わりのように、「優雅で束縛の ない自然の動きそのまま」である。しかし、実際「野蛮人」との接触と戦いを経験するアメリカでは、「高貴 なる野蛮人」のステレオタイプが、間断なく持続したわけではない。だがそのイメージは時代に応じて復活 している。 |

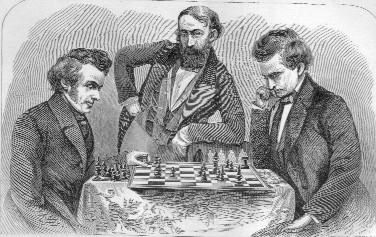

ジャン=ジャック・ルソーの遠い親戚にあたる Eugene Rousseau(1810~1870) のチェス棋譜。  Lubomir Kavalek: The World Chess Hall of Fame Charles Henry Stanley (1819-1901)・左と対戦するEugene Rousseau・右 またJAVA アプレットがインストールされていないと棋譜が表示されません。 Javaコントロール・パネルでのセキュリティ・レベルの設定 Eugene_Rousseau_All.pgn へのリンク (チェス棋譜再現ソフトをご用意ください) |

ウィル バッキンガム (著), 小須田 健 (翻訳) 三省堂 より抜粋引用 幸福に(イギリス人は誤ってルソーの自然人という観念を「高貴な野蛮」と解しているが、これはフランス語の ソヴァージュの誤訳に由来する。この語はもともとたんに「自然の」という意味であって、「粗野な」という意味は ない)生きている。人びとは、生来の美徳を授けられており、さらに重要なことには、共感と同情の念を付与され ている。だが、ひとたびこの無垢な状態が壊されて、理性の力が人類と自然とを分離しはじめると、人びとは みずからの自然的美徳から離脱しはじめる。こうして、自然状態の上に文明社会が押しつけられることで、美徳 から悪徳への、つまりは牧歌的な幸福から貧困への動きが惹きおこされる。 ルソーの眼には、自然状態からの堕落と市民社会の確立は、喜ばしくはないが避けがたいものと映っていた。 なにしろ、それは、人間にそなわっている理性を用いる能力からの帰結なのだ。ルソーの考えでは、この過程は、 人間がある区画の土地を自分専用に囲いこむことで所有の観念をもちこんだときにスタートした。そんなふうにして 人間集団が区分されたかたちで生活しはじめると、社会が形成され、さらに法体系によって維持されるようになる。 だがルソーは、社会はなべて、共感も、人間の自然的美徳とのつながりも失わせるものであり、その結果、法と いう本来公正というよりは利己的な性格のくびきから逃れがたくなると主張する。法の目的は私有財産の保護に あるため、それは豊かな者から貧しい者へ課されるものとなる。こうして、ルソーに言わせれば、自然状態から 文明状態への移行は、美徳から悪徳への移行を惹きおこすばかりでなく、無垢で自由な状態から不正と隷従の 状態への移行をも惹きおこす。人間が本来徳に溢れているにしても、それは社会によって堕落させられ、人間は 生まれつき自由であるのに、社会によって課される法が人間に「鎖につながれた」生活を余儀なくさせるのだ。 社会契約論 ルソーの2番目の著作「人間不平等起源論」は、最初の著作以上に人びとを憤慨させたが、名声をも、さらには 支持者をももたらした。自然状態を野蛮ではなく望ましい状態として記述したルソーの描写は、文学において胎動 しつつあったロマン主義運動にとって肝心要の結節点となった。「自然へ帰れ」というルソーのスローガンと現代 社会を不平等と不正に満ちたものとみなす悲観的な分析には、とりわけ1750年代のフランスにおける社会不安の 増大と呼応するところがあった。とはいえルソーは、問題を提起するだけで満足したわけではなく、解決策をも示そ うとした。それが提示されたのが、おそらくルソーのもっとも有名で影響力をもった著作「社会契約論」だ。 ルソーは開巻劈頭で、挑発的な宣言をおこなう。いわく、「人間は生まれつき自由だが、いたるところで鎖につなが れている」。これは根底的な変革への訴えとみなされ、27年後のフランス革命でスローガンとして採択された。つい てルソーは、貴族政治にも君主制にも教会にも支配されることではなく、統治の業務に市民全員が参加しみずから 運営する市民社会という、従来のものに代わるヴィジョンを提出する。民主主義の古典的な共和制的理念に範を 採りつつ、ルソーが構想するのは、ひとつの統合体として機能し、一般意思にしたがって法を定める市民集合体 だ。法は万人から求められるかたちで生じ、万人に適用される。そこではだれもが平等とみなされる。ロックに よって構想された社会契約論は、個人の権利と財産を守ることを第一としていたが、それとは対照的にルソーが 推奨するのは、法を制定する権力を一般意思によって統べられるひとつの全体としての人民に委ねることで、万人 の恩恵が保証されるようになることだ。立法過程に参加する自由こそが、不平等と不正の撤廃を可能にし、社会 への帰属意識を高揚させるとルソーは考えた。そこから、新生フランス共和制のモットーとなった「自由・平等・博愛」 へとつうじてゆくのは、必然的な流れであった。 |

「10代からの哲学図鑑」マーカス・ウィークス著 スティーブン・ロー監修 日暮雅通・訳 三省堂 より以下、抜粋引用 最初は村、それから町、都市、国へと、人々が集まって住む社会集団がだんだん大きくっていくにつれ、文明化が進んでいきました。 そうした社会のもたらす利点には、住民の保護や、産業を発展させる手段などがあります。その反面、文明生活を楽しむには、ある 程度の自由を犠牲にでざるをえません。 自然状態 アリストテレスが人間を「政治的動物」と表現したのは有名ですが、それはつまり、ポリスというギリシャの都市国家のような社会に住み たいと思うのが当然だと、彼は考えていたということです。しかし後世の哲学者たちは、社会をどのようにまとめげるべきかをもっとよく 理解するため、そういう社会がどのように生じるのかを探り出したいと考えました。トマス・ホッブスは、文明社会における生活と、彼の 言う「自然状態」における生活を比較するというアプローチをとりました。自然、特に人間性を悲観的に見るホッブスは、勝手にさせて おいたら、人間は自分に都合のいいことばかりして、「各人が自己本位」になってしまうだろうといいます。ホッブスが想像する世界で は、絶え間ない闘争状態で誰もが互いに争い、立派な人生を追及するどころか、安定した繁栄を築くことなど誰もできはしないでしょう。 そういう事態を避けるには、人々が互いに身を寄せ合い、文明社会に保護してもらう代償として、好き勝手なことをする自由をある程度 諦めなければなりません。 「人間の置かれた状況とは、万人の万人に対する闘争状態である。」 トマス・ホッブス 社会契約 そういう相互の取り決め、つまり「社会契約」が、市民と、人々を保護する法律を制定するリーダーや政府との間に存在すれば、 文明社会が形成されます。社会が無秩序な(無法な)「自然状態」に逆戻りするのを防ぐには、人々から権威を与えられた強力な 指導者がいなくてはならない、とホッブスは考えました。一方、ひと世代のあとのジョン・ロックは、社会契約という概念を受け入れ たものの、ホッブスとはまるで違った「自然状態」を考えました。無秩序ではなく、たとえ市民社会の外でも、人々は自然に互いを 尊重し合うだろうというのです。それどころか、道徳の「自然の法則」に従ってふるまい、食糧や水、住まいなどに対する、他人の 自然権を認識するだろうと言います。市民社会が形成されるのは、私たちの権利を制限するためではなく、保証するためであり、 社会契約は、人々が政権に、何か対立があれば公平な審判者として自分たちの代理を任命できる手段なのです。権威は、強力 な指導者にではなく、人々から選ばれた代議政体に与えられるべきだと、ロックは結論づけました。 市民に力を ジャン=ジャック・ルソーは、「自然状態」についてまた別の、ホッブスとほぼ正反対の考え方を提唱しました。ルソーの考えでは、 人間は生まれつき自由で、もし自分で決定するよう任されたとしても、互いに円満に暮らしていくことができます。文明社会は、権利 や自由ではなく、財産を保護するようにできていて、実際には私たちの自然的自由(生まれながらの自由)を制限しているというの です。ルソーは、ロックが提唱した代議政体ではなく、市民に直接権力を与えることを提案しました。その政治体制では、市民全体 から生まれた法律・・・・彼の言う「一般意思」による法律が、万人に平等に、万人の利益のために適用されます。 「人間は生まれつき自由だが、いたるところで鎖につながれている。」 ジャン=ジャック・ルソー |

「史上最強の哲学入門」飲茶・著 河出文庫 より以下、抜粋引用。 である。 もともとレヴィ=ストロースは、サルトルと旧知の仲で、二人は良好な関係にあったと言われている。それは、たとえば、レヴィ=ストロースが 世に出たときに、大哲学者としてすでに有名であったサルトルが、彼の後押しをしたことからも窺い知ることができるだろう。だが、最終的に 両者は徹底的な議論を行い、袂を分かつこととなってしまい、レヴィ=ストロースは、サルトルに対して、こんなことを言ったからだ。 「キミの言う、人類が目指すべき歴史なんてホントウにあるのかい?」 彼は、サルトルの哲学の前提をひっくり返すような懐疑を投げかけたのである。しかし、なぜ彼は友人仲違いしてまで、そんなことを言い出し たのか? それは、彼が、哲学者とは異な特殊な視点を持っていたことに由来する。レヴィ=ストロースは、今日においては哲学者としてその 名を知られているが、実は、本職は人類学の研究者であった。 19世紀以来の歴史を持つ人類学は、もともとは旅行者の日記や異国の地に住んでいる人々の話を聞きかじって、その国の文化を論文として まとめるといった伝聞的な学問であったのだが、レヴィ=ストロースの時代には、学者自らが異国へと赴き、そこで現地の人と一緒に生活し ながらどんな文化があるのかを調査するといったフィールドワーク的な学問となっていた。レヴィ=ストロースもその例に漏れず、遠くアマゾン の地へと自ら赴き、そこに住むボロロ族やナンビクワラ族など、西洋文明のを受けていない、いわゆる「未開人」と呼ばれる人々の暮らしを 身をもって体験したわけであるが・・・・、そこで彼はとてつもない衝撃を受ける。だって、それまで西洋では「未開人」、つまり「アマゾンの奥地 で暮らすなんとか族」の社会なんか「迷信だらけの幼稚で原始的なのだろう」とずっと軽んじてきたのだ。でも、実は一緒に暮らしてみると、 驚くほど合理的で深遠な、西洋とは異なる彼ら独自の「社会システム(構造)」がそこにあったのである。 この体験をきっかけに、レヴィ=ストロースは、「彼らは未開人などではなく、西洋とは違った形態で発展した別社会の人間なのだ」と強く 確信するようになり、ヘーゲルやサルトルの哲学・・・・歴史は真理を目指して進んでいくという彼らの主張・・・・を、ただの傲慢な「思い込み」 なのではないかと疑い始める。 なぜ、ヘーゲルやサルトルの哲学は、傲慢な思い込みなのか? それはレヴィ=ストロースに言わせれば、彼らの言う「歴史」とは、結局の ところ、「西洋の歴史」にすぎないからだ。だいたいまず、西洋の何が傲慢かって、西洋人たちは、基本的に未開の地で暮らしている人々を 「文明から取り残されたかわいそうな人々」であると見なしており、しかも、あんな彼らでも時間が経てば、いつか民主主義の議会政治を行 い、いつか産業革命を起こし、そして最後には、近代的な工場で黙々と働く労働者になるだろう、とそういう見方をしてきたのである。つまり、 当時の西洋人たちは、次のような尊大な考え方をしていたのだといえる。 「人間の歴史とは、たった一つのゴール(あるべき姿、理想の社会、真理)に向かって進展するものであり、オレたち西洋人はその 最先端を歩んでいる。それ以外の異文化の人々は、オレたちの遥か後ろから遅れてついてきている発展途上の連中である。だから、 どんな社会や国家だろうと、火の周りでウホホと踊っている未開人だろうと、時間を重ねれば、いつかは必ず西洋と同じ文明に辿り 着くのである。そしてオレたちは、最も進んだ人間として、発展途上の人々を導いてやらなくてはならないのだ!」 だが、レヴィ=ストロースは、そんなのは西洋人の思い上がりで、ただの勘違いにすぎないと主張する。そして、彼は、今まで「未開」と考えられ てきたさまざまな文化に隠された「深遠な社会構造」を取り出してみせることで、「西洋文明」など人類社会の一形態にすぎず、決して他と比べ て優れているわけでも特別な存在でもないのだと明らかにしてみせたのである。 |

Ajeeb the Wonderful, a chess-playing “automaton”... — Houghton Library