アイルランドの写真

500px ISO ≫ Beautiful Photography, Incredible Stories ≫ 32 Magical Photos of Ireland

Win 5 nights in Ireland with the B&B Ireland | Nightlife City Guide

Win 5 nights in Ireland with the B&B Ireland | Nightlife City Guide

Walk Northern Ireland - Information on walking routes & trails

Ireland’s economy surpasses eurozone rivals as recovery continues -

Origins of the Celtic cross | The Irish Jewelry Company's Blog

![]()

2015年11月19日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した記事です。 アイルランド(写真は他のサイトより引用) 22歳の時に何気なく取ったアイルランドの写真集、思えばそれから写真や写真集に惹かれていったのかも知れない。 アイルランドと言えばIRA(アイルランド共和軍)によるテロしか思い浮かべなかったが、大地や人々の息づかいが 聞こえてくるような写真に、私自身の眠っていた遺伝子を呼び覚まされるような不思議な感覚を持った。 ケルト人の宗教は自然崇拝の多神教であり、エンヤやケルティック・ウーマンの音楽を通しても、澄みきった風の ささやきが聴こえてくる。        |

2015年10月27日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した記事です。  2001年9月11日、同時多発テロの日。 「ブッシュ大統領に死を! アメリカに死を! アメリカなんてくそくらえ! ユダヤ人なんかくそくらえ! ユダヤ人は犯罪者だ。 やつらは人殺しで、犯罪者で泥棒で、嘘つきのろくでなしだ。 ホロコーストだってやつらのでっちあげだ。あんなの一言も真実じゃない。 今日はすばらしい日だ。アメリカなんてくそくらえ! 泣きわめけ、 この泣きべそかきめ! 哀れな声で泣くんだ、このろくでなしども! おまえたちの終りは近いぞ」 2013年2月17日、亡き伝説のチェス王者・フィッシャーのこの言葉をフェイスブックで紹介したが、フィッシャーの母はユダヤ人 であり、生涯その関係は血のつながりを感じさせる温かいものであった。 なのに何故? 何が彼をそこまで追いつめたのか? 以前、郵便チェスでアメリカ人と対局したことがあるが、彼は「フィッシャーは不幸にして病んでいる」と応えていたが、アメリカ人 の多くがそう思っていることだろう。 1972年のアイスランドでの東西冷戦を象徴する盤上決戦と勝利、マスコミは大々的に報じ、フィッシャーを西側の英雄・時代の 寵児として持ち上げた。 それから43年後の2015年。 フィッシャーの半生を映画化した「完全なるチェックメイト」(原題はPawn Sacrifice)が日本でも12月25日から全国で上映される。 主演はスパイダーマンで有名なトビー・マグワイアだが、このスパイダーマンの映画の中で心に残っている台詞は、 「これから何が起ころうと僕はベン叔父さんの言葉を忘れない。『優れた能力には重大な責任が伴う』 この能力は僕の喜び でもあり悲しみでもある。だって僕はスパイダーマンだから。」 フィッシャーとスパイダーマン、一時的にはフィッシャーは英雄となったが、彼にとって「重大な責任」とはチェスの真髄を追い つづけることだったのかも知れない。 東西決戦の後にフィッシャーがとった奇怪な言動は、妥協を決して許さない態度が周囲との摩擦を深めていく中で、奇異な ものとなっていったのだろう。 フィッシャーの素顔。 アメリカから訴追され、日本に居たフィッシャーをアイスランドへ出国させる為に尽力した渡井美代子さんは、フィッシャーと スパスキーとの再戦時(1992年)に招待された時のことを次のように書いている。 「フィッシャーは誠実の人です。約束は必ず守ります。だから、会うたび違うことをいう人を(どんな些細な食い違いであった としても)絶対に信用しません。フィッシャーは、私が希望をいえば誠実に応えてくれる最高の友です。試合のない日は私と 食事するという約束は何があっも一度も違えませんでした。どんな偉い人がきても袖にしました。」 有名な写真家Harry Bensonは、フィッシャーが亡くなった後に、「Bobby Fischer against the World」という自らが撮った フィッシャーの写真集を出版した。 そこには、花や馬と戯れるフィッシャーがいた。 アイスランド。 盤上決戦の地であり、フィッシャーが64歳で亡くなった地。 私がチェスに関心をもつ前に、ある写真集に惹かれ、それから写真・写真集に関心を持つようになったのだが、そのきっかけ となったのがアイスランドに近いアイルランドの写真集だったのも何かの因縁かも知れない。 |

![]()

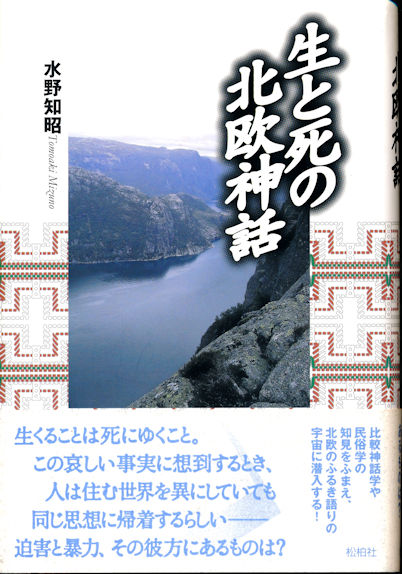

以下、「生と死の北欧神話」水野知昭・著より抜粋引用  以下、本書より抜粋引用 彼らの子孫によって伝えられ、古アイスランド語で書かれている。 いる。ともかく、ギュルヴィ王すなわちガングレリは、こうして徹頭徹尾、「幻惑(または眩惑)の魔術」にかけられた まま、かずかずの問いを投げかけてゆき、三人の相手から解答を受け取ってゆくという体裁をとっている。その 問答のなかでギュルヴィは、原初の渾沌から宇宙創成にいたるまでのプロセス、そして世界を支配した神々など、 さまざまな話を聞き出している。その語りのなかには、人間の創成、神界の構成、侏儒(こびと)族の発生、世界樹 と運命(ウルズ)の泉、妖精族の特徴、オージンを主宰神とする神々の特性、ロキの一族、神界を中心に発生した 銘記すべき出来事、あるいはソール神とロキの旅、ミズガルズ蛇を釣り上げる話、そして、バルドル殺害の事件 など、その他もろもろの神話的情報がふくまれている。最後にラグナロクと称する「神々の滅びゆく定め」と世界の 没落、そして世界の新生にいたるまでの語りを聞かされるという構成である。 古代の叡智ともいうべき神話が、ここではひとりの世俗的な王の幻術体験という「枠組み」の内部に封入されて いる。いわば、巨大な一幅の絵画の「額縁」のなかにはめ込まれたものは、神話的な物語の全体像を示唆しな がらも、実はその一部抜粋でしかないのである。このような構成は、「神話作者」スノッリ・ストゥルルソンにとって、 資料を取捨選択する上できわめて好都合な方式であったと言えるだろう。むろん、その「額縁」の内側に収まり きらなかったものは廃棄処分にされた。もし、ほかの書物(写本)に書記化されることがなければ、切り捨てられた 断片は、永遠に闇のなかに葬られたことになる。 |

チェスゲームとバルドル虐殺のゲーム イザヴォッルという野原に邂逅し、祭壇と神域を築いた。そして「鍛冶場を築き、財宝を鍛え上げ、金鋏(やっとこ) を造り、道具をかずいかず仕上げた」という。神々といえでも、かかる労働のあとには休息または「気晴らし」が 必要だ。そこでつぎのような詩節が続く。 彼らは聖なる草地(トゥーン)にて盤戯に打ち興じた。 ・・・・たのしみ熱中した・・・・ 彼らにとり、黄金製のものに 不足することはなかった。 おそろしく頑強な 三人の巨人の娘たちが、 ヨトゥンヘイム(巨人の国)から やって来るまでは。 (「巫女の予言」8) アースラ・ドロンケの注解によれば、神々のチェス遊びは、「もろもろの出来事を遠隔操作すること」を意味して おり、この場合、「天体の運行によって、世界の栄えある運命を維持するための儀礼的なゲーム」であるとされる。 古北欧の多くの埋葬地からサイコロとチェス盤や駒が並置されて出土している。この事実に着目したドロンケは、 さらにまた、チェスとサイコロ投げについて、「世界の運命的な出来事にひそむ、いわば偶然性の要素を模倣的に 再演する」遊戯であるから、相互に連想を惹き起こしたのだろうと推察している。よく言われることだが、西洋チェス と東洋の将棋が同じ起源から発しているとされる。中国の将棋についてドロンケが与えたつぎのような説明はきわ めて興味深い。 「そのゲームの戦闘的な要素は、ト占より発達したものであろう。中国人は、宇宙に遍満し絶えまなく対立・競合 する陰と陽の諸力の間に、均衡が存在することを(ゲームを通じて)確認しようと願うのだ」 思うに、宇宙創成の大事業がなされて間もないとき、アースの神々があえて「聖なる草地」(トゥーン)にてチェス・ ゲームに熱中したのは、きたるべき巨人族との闘争の結末において、またはその「運命的な結末」についての占い を執行していることを象徴しているのではないだろうか。最近刊行されたレジス・ボワイエの訳著によれば、トゥーン について、「囲われた不可侵の牧草地」と定義されている。ヴァイキング時代には、農場の「母屋の入り口前方に 広がり、馬、牛、あるいはとくに冬至の祝祭(ヨール)に犠牲として捧げられた豚などの家畜を飼育した」とされる。 このトゥーンがドイツ語「囲い、柵」や英語「町」(古義は「囲われた村落」)と同系であることはよく知られている。 「黄金製のものに不足することがない」と記された、まさに黄金時代において、神々は盤戯に熱中していた。それに 先立ち、彼らは、すでに「祭壇と神域」(七節)を築いていたのであるから、その神聖なる場所にて犠牲祭をも執行 したのだろう。しかし、「おそろしく頑強な、三人の巨人の娘たち」が、「不可侵の牧草地」(トゥーン)に侵入してきた とき、原古の楽園時代はまさに終焉を告げることになった、と読める。 さて、運命的に必ず発生するというラグラナロクの直前に、神々がこぞってバルドル虐殺・攻撃のゲームに熱狂 している。この光景が、天地創世の直後に、チェス・ゲームに打ち興じた神々の原風景と相関を成すことは明らか である。バルドルを真ん中にして「神々が囲みなした輪」(マン・フリング)は、チェス・ゲーム場としての「囲われた 草地」(トゥーン)に照応している。「巨人」ファールバウティの息子なるロキが「死界」から持ち来たった宿り木をホズ に手渡し、彼らが「集団の輪」に加わったとき、その「聖なる囲い」は打ち破られた。異人ロキと「盲目」ゆえに除外 者(アウトサイダー)であったホズの協同。それが成った瞬間に、神々にとって「悲惨事」(オーハップ)が発生した のだ。 |

バルドルの再来と世界の新生 失敗してしまった。ラグナロクにおいて、神々も巨人族も、魔物たちもことごとく滅び去った。こうして全世界が崩壊 したまま、北欧神話の語りが終焉を告げれば、まさに暗澹たる思いに襲われるところだが、時を経て、海の中より ふたたび、「とこしえに緑なす大地が浮かびくる」とされる。そして不思議にもバルドルは、自分を殺したホズととも に、この世によみがえってくる、と歌われている。(「巫女の予言」59〜62)。 かの女(巫女)は見る、 海中よりふたたび とこしえに緑なす 大地が浮かびくるを。 滝はたぎり落ち、 山に棲まう、 鷲が上空を飛び、 魚を狙う。 アースたちは、 イザヴォッルに邂逅し、 そして力猛き 大地の帯(ミズガルズ蛇)のことを語らう。 そこで思い出されるのは、 畏怖すべき運命的な出来事、 そしてフィムブル・テュール(偉大なる神オージン)の 古き秘蹟(ルーン)のことども。 そこでふたたび 草むらのなかに、 不可思議な 黄金のチェス駒が見い出されよう、 それらは過ぎし昔に 神の族の持てしもの。 種まかずとも 穀物は育つだろう・・・・ ありとあらゆる災厄が吉に転じよう、 バルドルは来たらん。 彼らホズとバルドルは、 戦士の神々の聖域なる フロフトの勝利の地に住む。 おのおの方、さらに知るや、それとも如何に? 先述したように、バルドルの落命が引き金となって、ラグナロクにおける「大いなる殺戮(アヴタカ)」と「喪失」 (ミッサ)が生じることについては、父神オージンが予知していた。いわば、このような大量の犠牲をもってはじめて、 「悲嘆・哀悼の情」が世界にみちあふれ、ヘルが提示したような、バルドル再生の条件が整ったと言える。 「魚を狙う」鷲の描写は、常態への復帰を意味しているのだろうか。それとも、「知恵と予言」のシンボルとしての 蜜酒を巨人から盗み出したとき、オージンが鷲に変身したように、新しき英知をつかさどる神の存在を示唆して いるのだろうか。 アースたぎが「イザヴォッルに邂逅」するとき、それは天地創成した神々の所作(「巫女の予言」7)を「ラグナロクを 生きのびた者たち」が模倣することを意味している。彼らは、ミズガルズ蛇との激闘、そして「畏怖すべき運命的な 出来事」のかずかずを思い起こすとされる。当然その追憶のなかには、バルドル殺害という不可避的な一大事も ふくまれているにちがいない。あたかも、往昔の日々にまつわる彼らの記憶が、神話的な時間を反転させるかの ようである。 フィムブル・テュール(「偉大なる神」)と称されたオージンが駆使したルーンの秘儀も、いまや遠い昔のことのように 思える。そのとき、草むらの中から、「黄金のチェス駒」が見い出されるというのは、単なる偶然ではありえない。この 「古言」(ふること)を吟じ、悠遠なる過去を「幻視」する巫女のまなざしには、天地創成の大業をなした神々が、トゥー ンの野原で盤戯に打ち興じた(8節)、あの黄金時代の記憶がまざまざとよみがえってきているのだろう。 バルドルとホズがかつての敵対関係を解消して、フロフトの地に平和に住むとされる。フロフトは「呪言・託宣の神」 の意で、オージンの別名である。バルドルの冥界下降とその蘇生は、「種まかずとも穀物は育つだろう」と歌われて いるように、大地に豊穣力がよみがえることを象徴している。バルドルと、その仇敵であったホズの蘇生、それは 積年の敵意と不和の解消を象徴し、まさに多くの犠牲を払うことによって、「平和と豊穣」の時代が再来することの 予兆となっている。グッルヴェイグをめぐる「この世で最初の激闘」と彼女の「虐殺と再生」の秘蹟が、ヴァンとアース 両神族の「和平」を導いた話と一脈通ずるところがある。 「ありとある災厄が吉に転じよう、バルドルは来たらん」という予言は、「バルドル殺し」の事件がひとつの「畏怖すべ き運命的な出来事」として繰り返して生じうるが、その惨劇を経験することによって、世界が更新され、バルドルは 再来するだろう、という、民の期待と祈願が存在していたことを示している。これまでに卑見を提示してきたように、 バルドルは豊穣と幸をもたらす「北欧のマレビト」であると定義できる。 こうしてラグナロクの試練をくぐりぬけて、何人かの者たちが生き残った。ヴィーザルとヴァーリ、そしてソール神の 息子なるモージとマグニたちだ。それぞれ「勇武」と「強力」を意味し、まさに次代を担う若き勇者の登場を物語って いる。また、とある森の中で朝露で命をつなぐ者がいて、彼らから新たに人類が発するとされる。ちょうど、ユミル 殺害のあとに発生した大洪水を生き残った巨人がいたのと同じように。まさに、すべてのものが滅んだ後の 「夜明け」の記述であり、大いなる死のあとに生の鼓動がはじまる。と同時に、円環的な神話の語りがここに完結 をみることになる。 |

![]()

|

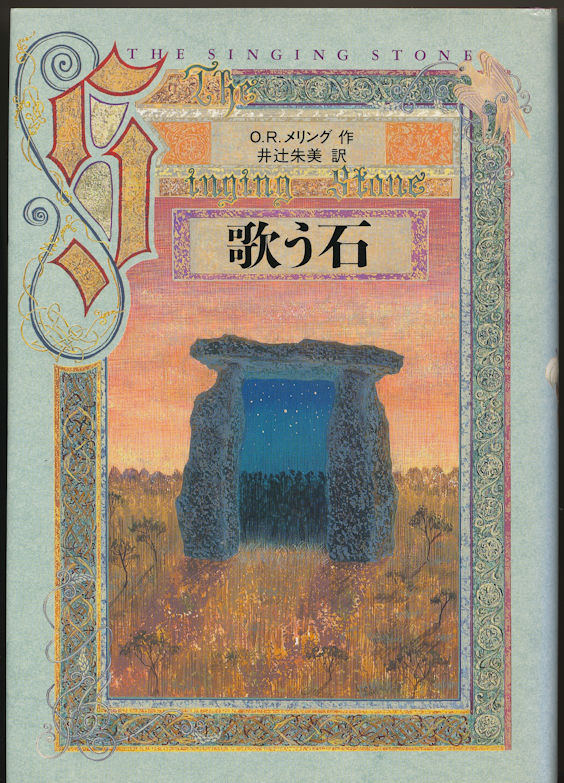

本書 訳者あとがき より引用

|