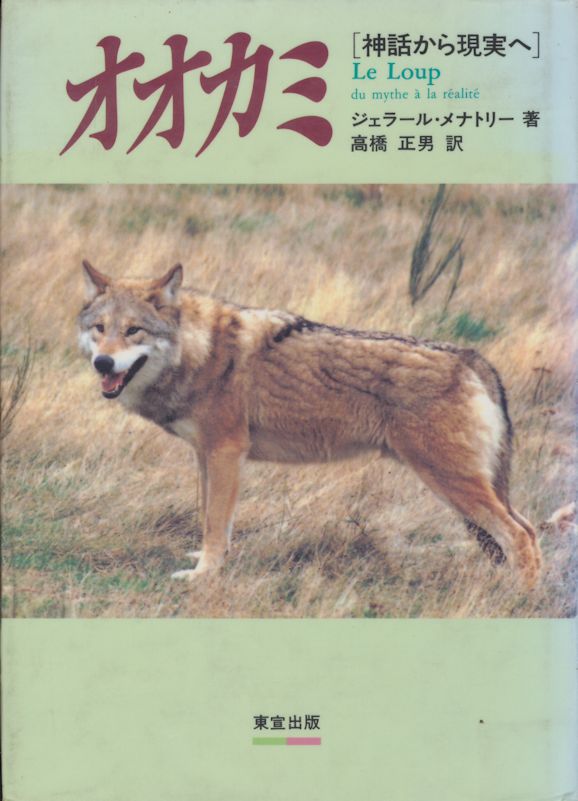

「オオカミ 神話から現実へ」ジェラール・メナトリー著 高橋正男・訳 東宣出版

![]()

![]() オオカミ(狼)の肖像を参照されたし。

オオカミ(狼)の肖像を参照されたし。

![]()

(本書 「あとがき」高橋正男 より引用) 抜群である。フランスの動物の雑誌や新聞やドキュメンタリー映画やテレビなどにはしばしば登場するし、 フランスでオオカミに関する何かがあるとすぐにメナトリー氏に問い合わせることになる。たとえば、1992年 にオオカミがイタリアから隣接するフランスアルプスのメルカントゥール国立公園に侵入し定着し、現在では 三十頭前後になっている。ところが国立公園内に放牧されているヒツジに被害が出ているため牧羊業者と の間にトラブルが絶えない。実際はその被害は野犬によるものが多く含まれてが、オオカミに殺されると 国の補償がでるために、農民や牧羊業者はなんとしてもオオカミの仕業と主張する。事件が発生すると レインジャーと獣医が駆けつけて判定することになっている。オオカミが有害獣であるというイメージを 払拭するために同公園では、子供たちにオオカミの正しい知識を与えようと努力しているが、その一環 として夏のバカンスの期間中に、子供たちにオオカミを語らせ、それをメナトリー氏順位を決めるという コンクールが行われている。フランスではことほどさようにオオカミといったらメナトリー氏が現れるので ある。彼のフランスにおけるオオカミに関するステータスはこれくらいでお分かり頂けたろう。 (中略) 筆者がこの本のなかでもっとも訴えたかったのは、オオカミがヨーロッパ文明では神に楯突く悪魔の使い、 人間に敵対する者として考えられてきたことに対するアンチテーゼである。読者は神話になっているオオカミ の虚像を打破していく著者の姿を随所に見出したことだろう。そしてメナトリー氏の強みは、研究室とフィー ルドが同じ点である。彼はほとんど毎日半ば野生のオオカミたちと身近に接して観察し、研究を重ねていた。 それで満足できないときは野生のオオカミのいる外国へ出かけていった。野生のオオカミを研究することは きわめて困難である。デスクでできる研究は自分の書斎で行ない、観察を必要とすれば裏庭におりる感覚 で公園に行く。まったくの自然から比べればきわめて小さい限られた囲いのなかであるが、野生の生活を かいま見ることはできるだろう。本書の特徴のひとつは、広いとはいえ囲いのなかで餌を与えられている 半ば野生のオオカミと、野生のオオカミとはっきり区別している点である。一個人が世界でも類をみない 規模で、しかも長期にわたってオオカミを飼い育てるという経験をもちながら、「オオカミとはしかじかのもの である」とは言わないで、「半ば野生のオオカミはしかじかである」という謙虚さに著者の人柄がかいま見る 思いがする。著者の専門的な知見はさることながら、オオカミたちへの細やかな愛情を随所にみることが できる。飼育中のオオカミ、特に雌のオオカミ「タイガ」の物語は感動的である。メナトリー氏は理想的な観察 のフィールドを自らの手で作り、オオカミたちをあたたかく見守っているのだろう。 |

(本書より引用) オオカミだったとは考えられなかっただろうし、数頭のオオカミだったとも考えられなかっただろう。なぜなら、 ここでいう「歴史家たち」は、罪のない人々の殺戮に参加したオオカミの数については一致していなかった からである。 現時点で二十余人にもおよぶこれらの歴史家たちは、過去の乏しい資料から、推論を試みた書物を書いた。 彼らのなかには、この恐ろしいベートは一頭のオオカミだったとする者、またある者は「肉食性のオオカミ一家 の仕業のなにものでもない」と言った。笑わせてはいけない。どうも世の中には、オオカミが人間の肉だけを 食べるとき、「肉食獣」の資格を与える者がいたらしい。 だから、歴史家たちが、ベートを一頭もしくは数頭のオオカミであったと考えるなら、農民たちは、オオカミの 定義を信じなくなっただろう。そしてそういう農民の態度は正しい。十八世紀後半の農民の大部分が文盲 だった。文盲だったが、分別があった。ところで分別は知性と似たようなものだ。彼らは現代人のように科学 的知識はもっていなかったが、オオカミを毎日のように見て暮らしていたのでオオカミをよく知っていた。 ジェヴォーダン地方では、毎年、平均して七〇頭のオオカミを退治していた。それだけ殺していたということは、 それ以上いたということである。目撃されたオオカミは、多くの場合、殺されるわけではない。男も女も羊飼いの すべてが、柔らかい子ヒツジや雌ヒツジを捕まえようと思って家畜の周りをうろついているオオカミを見ていた。 しかしオオカミは、羊飼いが石を投げつけ、犬が吠えるだけで遠ざかっていった。だからジェヴォーダンの ベートの事件が起こったとき、農民の誰ひとりとして、ベートはオオカミであるとは信じる者はいなかった。 とにかく農民たちと同じ意見の人たちがいた。そしてこれらの人びとは、二世紀後に羊飼いたちをたくさん 食べたベートの本を書いた人たちよりずっと進歩的だった。彼らのなかに、ひとりの重要な人物がいた。 マンドの大司教ガブリエル・ドゥ・ボープレ猊下である。彼は司教でありながら、領主であり、ジェヴォーダン 地方の統治者であり、さらに王のあらゆることに関する顧問でもあった。大司教は、増加し続ける被害者 の数にひじょうに心配して、1746年12月31日に、ジェヴォーダン地方を悲しみのどん底に陥れている人 食い野獣について公の祈りを命ずる教書を出した。 ガブリエル・ドゥ・ボープレ猊下はその教書のなかで「ベートは神の災いであって、この地方にはもともと いなかった未知の獰猛な野獣である。この野獣はいたるところに現れ、残酷な血塗られた足跡を残して いる。農民は恐れおののき、悲嘆に暮れている。町から離れたところは荒れ果てた。ベートは女子供を 好んで襲撃する」と述べている。教書は10頁にもわたっている。時の大司教にとっては、ベートはオオカミ ではなくて未知の野獣だった。そしてそれは当然のことだった。 (中略) 私にはジェヴォーダンのベートの物語のなかで、オオカミが疑われている原因は分かっている。私は四半世紀 にわたって、オオカミたちといっしょに生活したり、オオカミが生息しているスペインからラップランドまで、ポー ランドやカナダといった多数の国々で、たくさんのアンケート調査をするなどしてえた長い間の経験を元にして いる。私はたくさんの森林保護員やオオカミが生息する地方で研究を続ける動物学者やインディアンやロシア 人、それにアメリカ人などに質問した。私は、彼らのお陰で、有名なベートの話を書いた偽歴史家たちが、 必要であったのにもかかわらず知らなかった確実な知識をえることができた。私はこれらの「歴史家たち」が、 オオカミへのパニックにも恐怖を維持しようとしないかぎり、彼らの幻想をよろこんで放任することにやぶさか ではない。だが彼らはオオカミの行動などまったく知らずに彼らが抱いていた恐怖をまき散らそうとした。 じっさいには、ベートは野生の動物ではありえない。ひとりの人間に隷属した、おそらく彼に協力した動物のみ が、恐怖の三年間、ジェヴォーダン地方で犯した約100名に達する殺戮の犯人である。個人的な復讐が行な われ、それをオオカミの仕業にした可能性が大いにありうる。ベートに関する著作のなかに奇妙なことが数々 書かれてあるが、そのなかのひとつであるベートの最後のシーンは特に注目に値する。 奇妙なことと思われる状況のなかで、ジャン・シャステルの殺されたこのベートの最後について話してみたい。 聖母の連祷を読んでいたシャステルがどのようにして、野獣を発見し、それがベートであることを知り、聖別し た弾丸でその止めを刺したかはすでに述べた。では、歴史家たちが、一頭のオオカミを退治するために 聖別した弾丸が必要だったのかをなぜ考えてみなかったのか。問題は簡単なことである。当時の人びとは オオカミ変身という現象を信じていた。つまり夜になると人間がオオカミに変身するという可能性を信じていた のである。さてこれらのオオカミ人間は硬い皮膚をもっていたので、殺すことはできなかった。どんな硬い物 でもその硬い皮膚を破ることはできなかった。たとえ傷をつけたとしてもすぐに回復した。槍やバイオネットで 突いても、鉄砲で撃っても効果はなかった。どんなことをしてもオオカミ人間を殺すことはできなかった。ただ 聖別した弾丸を除いては、これこそオオカミ人間をあの世に送ることのできる唯一のものだった。 シャステル親父がベートを殺すために、弾丸を聖別してもらった理由はここにある。それはシャステルが、 当時の大部分の人たちと同様に、この不思議な野獣はオオカミではなくオオカミ人間であると信じていた からである。そのことを歴史家たちは誰も知らなかった。 今日では誰も信じないことを、当時の人たちはほんとうに信じていた。 のトーチとオオカミたちの関係を同じように報告している。彼女の著書『トリガー、わが野生の家族』で、彼女が まず最初に五頭の大きなオオカミを守らなければならなかったのは、雌犬からだったと語っている。「オオカミ たちは、しきりにトーチに甘えたがっていたが、トーチは彼らの鼻面を噛むのだった。それで仕方なく彼らは、 トーチにはみせなかったあふれるばかりの愛情を私たちに向けてきた。オオカミたちはとにかく愛らしかった。 雌犬とオオカミたちは、心理的に異なった世界に生きていた。オオカミたちは、ひじょうに優れた観察者である。 彼らは人間が野生の動物のおおらかさと呼んでいるものを持っている。私たちにはそれはずっと深い何かで あることは分かっていた。何かとは社会的責任の感覚である。オオカミたちの他の行動をみてみよう。私は、 オオカミの雄も雌も、自分たちの子供でもない子供のオオカミを育てたり、人間から守ったりすることをこの本 で書いた。オオカミは子イヌにたいしても同じようにする。食べ物を吐き戻すこともある。ずっと後になって、 私たちが育てたオオカミ、コーニは、一頭の子イヌを盗んできた。殺すためではなく、育てるためだった。 オオカミは子イヌが好きなのだ。さらに、退屈している動物がいると遊んでやる。ある日、散歩の帰り道のこと だった。子イヌの鼻にヤマアラシの棘が刺さってしまった。雌のオオカミのアラトナは、子イヌの周りをぐるぐる 回り、うなりながら棘を取ろうと試みていた。いっしょにいた他のイヌたちは、まったく無関心だった。またある 時、新しくきたイヌが鎖に繋がれてないていた。すると、一頭のオオカミは、イヌの側から離れないで、一晩中、 そのイヌがないている間中、悲しそうにないていた。その間、他のイヌたちは眠っていた。アラトナが、初めて イヌたちの喧嘩に巻き込まれた時、手酷くひっくり返されてしまった。そのあと彼女は、イヌなら乱闘には参加 するのにそうはしなかったばかりか、乱闘を止めさせようとした。どうしてよいか分からなかったので、信じられ ないことに、攻撃者のイヌの尻尾を引っ張って、止めさせてしまった」。 オオカミの咆吼を聞くことができるだろうか。現在それを聞くことができるのは、ヨーロッパでは、イタリア、 スペイン、ポルトガル、旧ユーゴスラビア、ハンガリー、ブルガリア、ギリシャ、ルーマニア、ポーランド、ロシア などの人びとである。オオカミは今は駄目でも、あした、西暦紀元2000年には、人びとにとってずっと素晴ら しい、より自由な生活を知ることができる希望と進歩のしるしとして現れて来るだろう。この地上の素晴らしい 生活は野生動物なしにはなりたたない。彼らのいない自然などその美しさも魅力もなくなってしまうだろう。 20年前に、「ヴォージュ山中にオオカミを再導入しよう」などと、だれがあえて言っただろうか。あしたなら人びと の精神構造は進歩していることだろう。彼らは、今では時代遅れの人たちによって広められていた不合理な 寓話やコント、そして伝説を信じないだろう。 あすになれば人びとは無知のままで死にたくはないという思いから、オオカミのほんとうの姿を知ろうと努める に違いない。 将来、あらゆる分野で責任を担うことになるのは現在の子供たちである。彼らはあらゆる形のもとで、生命の 保護の責任者とならなくてはならない。 動物のために、とくに食料にならないからといって長い間害獣と考えられてきた動物のために、よりよい未来 を信じることは夢のような世界ではない。子供たちはいっぱんに動物を愛しているから、夢の世界ではない。 しかし彼らが皆ではないが成長するにつれ、動物への興味を失っていくのは、大人たちが押しつける偏った 読物やコントなどに多少とも影響されたからである。今日では学校で、野生動物の世界についてほんとうの姿 を子供たちに教え始めた。こうした学校教育を受けている子供たちは次第に多くなり、彼らの親よりはずっと オオカミを知るようになった。私はここに言及しておきたいことがある。国民教育省と国立教育資料センター が素晴らしい文書を発行している。それは視聴覚教育文書シリーズのなかの特集『神話と現実』のなかの 記事「人間とオオカミ」である。 この特集はもっと多くの人びとに知って欲しいので、少し説明したい。数世紀の間に花開いた多分に空想的な すべての伝説を参照してみると、人間とオオカミの関係には長い歴史がある。オオカミはわが国から20世紀 の初めに完全に姿を消してしまったにもかかわらずフランス人の心のなかにいまだに生きている。たとえば、 この六角形の国土のどこかで、何か正体の知れない飢えた野獣によって家畜が襲われたという事件が起こ るようなことがあるとはっきり現れる。先祖伝来の恐怖が事件の起こった地域に住む人びとを捉え、庶民的な 想像力がたちまち事件を膨らませてしまう。さらに野獣の恐ろしさをことさらに誇張した記事が広まり、メディア の受け手にショックを与える。1977年から78年にかけての冬、ヴォージュ地方でたくさんのヒツジが正体不明 の動物に殺された。イヌだろうか、オオカミだろうか、この地方はたちまち先祖から受け継いできたオオカミに 対する恐怖からパニックに陥った。血塗られた怪獣のさまざまな恐ろしい数えきれない噂話が飛び交った。 その間に農民やハンターや軍隊が狩り出しに動員させられた。この種の事件が明らかになるにつれて、人び とは、オオカミがフランスにたくさんいて家畜や人間、とくに女と子供たちに対して数々の悪事を働いていたと いわれた時代に、民衆に与えた不思議な恐ろしい力がよく理解できた。この特集は恐ろしいものとして神話化 されてしまったオオカミを古典的に構成しながらも、その実体を知らせることによって理解させることに役立っ ている。 |

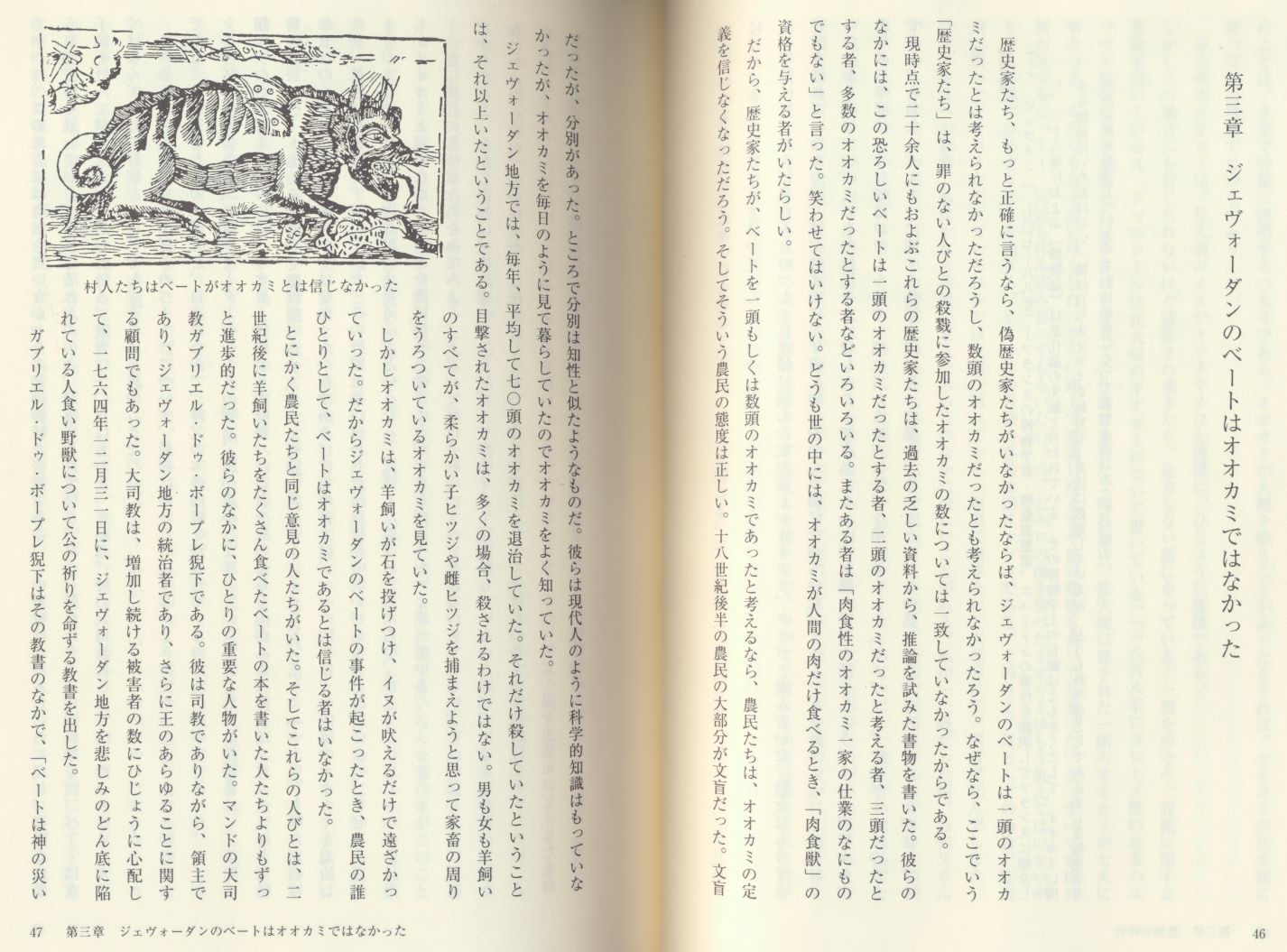

![]()

2016年5月8日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した記事です。  (大きな画像) 森を、そして結果的に、そこに生きるものたちの調和あふれる世界を創ってきたオオカミ。 しかし彼らオオカミの存在は、人間にとって自らの獰猛性を葬り去るための身代わりでしかありませんでした。 世界各地の先住民もオオカミも、西欧人にとって自身の「真の姿を映す鏡」だったが故に、そして自身のおぞましい 姿を見せつけてくるが故に、この鏡を叩き壊さなければいけないものだったのかも知れません。 オオカミは森の、そしてそこに生きるものたちに必要不可欠な存在だけでなく、私たち自身は何者かと問う存在 なのだと思います。 ☆☆☆ 2年前に上の文章をサイトに書きましたが、今でもその想いはあまり変化しておりません。 オオカミ自身が、人間の持つ残虐性を敏感に感じ取っているからこそ、逆に人間を恐れているのかも知れません。 熊や大型犬が人間を襲ったことが時々ニュースに出ますが、オオカミが人間を襲うことなど、それらに比べると 限りなく低いのです。 また、丹沢の山中で星を見ていたとき、鹿の足音がすぐ近くに聞こえておりましたが、増えすぎた鹿のため山が 死にかけています。 生態系をあるべき姿に戻すという意味に限らず、人間自身が「何者か」と、オオカミを通して問われている 気がします。 写真(他のサイトより引用)は「ロミオと呼ばれたオオカミ」、アラスカ・ジュノー町の多くの人々に愛された野生の オオカミは、「町の人々の嘆き悲しむ姿が見たい」という理由で2人のハンターに殺されます。 誰しもが持っている残虐性、ヴェイユは「純粋に愛することは、へだたりへの同意である」と言いますが、 「へだたり」の重さに耐え切れないところから、残虐性は生まれてくるのかもしれません。 |

|

|

2013年8月23日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した写真です。  本日8月23日の夜明け(6時14分)です。 夜明けが雲で覆われていたり、雨のときは投稿しませんのでご了承ください。 神奈川県でも地域によって異なると思いますが、厚木ではここ3週間ほど雨は殆ど降っていません。 夜明けの写真を撮る時間帯は、ベランダの植物の水やりも行っていますが、近所の畑の作物は 完全に参っています。 厚木には「阿夫利(あふり)神社」がある大山(1252m)があるのですが、川崎・宮前区の土橋という 地域には大山詣でとともに「雨乞い」の儀式が伝えられてきました。 「オオカミの護符」小倉美恵子著によると、日照りが続いた時は、朝早く若い衆が片道40キロもある 大山までの道をリレー方式で行き、大山山頂の滝から「お水」をいただき、昼過ぎには土橋に戻って 雨乞いをしたと書かれています。 リレー方式とは言え、昔の人の健脚には驚かせられます。 土橋にも息づいていた「オオカミ信仰」は埼玉の奥秩父や奥武蔵が源なのですが、若い頃に山に 夢中になっていた私は奥秩父や奥武蔵の山々が好きでした。標高はそれほど高くはないのですが、 周りの自然と自分が一体となっているという不思議な感覚をもたらしてくれたからです。 100年以上前、この山奥では「オオカミの遠吠え」がいたるところで聞かれていたことでしょう。映像 で見聞きする「オオカミの遠吠え」を聞くと、昔の人が何故オオカミを神と崇めていたのか分かるよう な気がします。いつかこの耳でオオカミの遠吠えを聞けたらと思います。 ☆☆☆☆ |

|

|

2014年4月13日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿したものです。  APOD: 2014 April 2 - Mars Red and Spica Blue (大きな画像) 火星が地球に最接近(写真はNASAより引用) 明日4月14日に火星が地球に再接近(マイナス1等級に輝く)しますが、お月様とも接近した姿が見られます。 写真は、3月末にスウェーデンで撮影された火星と「おとめ座」の1等星・スピカで、オークの木のすき間から 赤と青の対比する輝き(「はくちょう座」のアルビレオを思い起こさせます)が見えています。 アイヌの方は、スピカを狼(おおかみ)星という意味の「ホルケウノチウ」と呼んでいますが、日本語での語源 は大神(おおかみ)で、山の神として山岳信仰とも結びついてきました。 「かしこき神(貴神)にしてあらわざをこのむ」と日本書紀に記述されているようですが、ヨーロッパやイエロー ストーン国立公園で成功したように日本の森に狼を放すこと、それに対して異論や不安(恐怖)はあるかと 思います。 ただ私は、かつて日本の森を守っていた狼、彼らの遠吠えをこの日本で聞いてみたいと思います。 100年以上前に絶滅したと言われる日本狼、何処かで生き抜いていて欲しいと願っています。 |

2014年6月19日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した写真です。  (大きな画像) 種を植えて4年目で咲いた合歓の木(ネムノキ)の花 前に住んでいた近くの山にあった合歓の木、その優雅な木に魅せられ、その種を集めていました。 こちらに引っ越し、そしてしばらくしてこの種を鉢に植えましたが、それは丁度4年前のことです。 合歓の木は葉に特徴があるのですが、咲く花も優雅さを湛えています。 山にあった合歓の木は、いつの間にか枯れていましたが、10年前この木の下で拾った種が、違う場所で新た生命を咲かせる。 子孫という形あるものだけでなく、「受け継ぐ」という神秘も感じさせられます。 ☆☆☆☆ そして、まだ寒さの厳しい夜、 彼が鼻面を星に向け、 長々とオオカミのように遠吠えをするとき、 声を上げているのは彼の祖先たちだ。 彼を通じて、もう死んで塵となってしまった祖先たちが、 鼻面を星に向け、何世紀もの時を超えて遠吠えしているのだ。 ジャック・ロンドン 「オオカミたちの隠された生活」ジム&ジェイミー・ダッチャー著 より引用 ☆☆☆☆ |