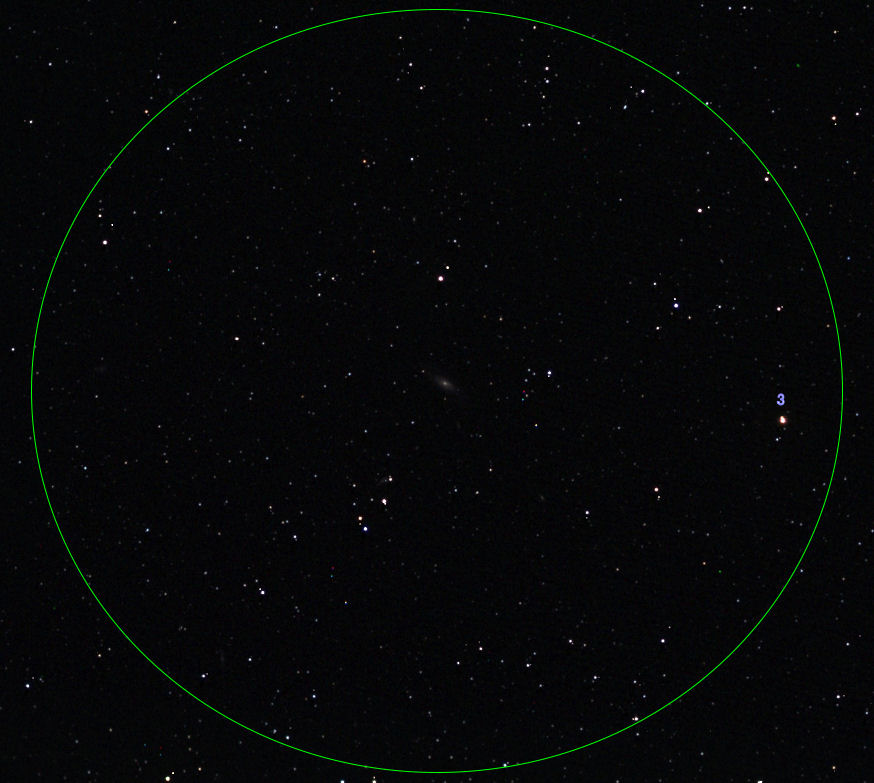

![]() 上の画像は双眼鏡(倍率7倍の実視界約7°)で見る春の星空 M106(画像中央のぼんやりとしたところ)。

上の画像は双眼鏡(倍率7倍の実視界約7°)で見る春の星空 M106(画像中央のぼんやりとしたところ)。

りょうけん座 距離・・・約2200万光年

ので、光害などが残るところでは実際にはこのように見えない場合があります。 |

遠い昔に船出した星の光は、今それを見ている人の瞳に 映し出され、そしてその心には何が刻まれるのでしょう。 |

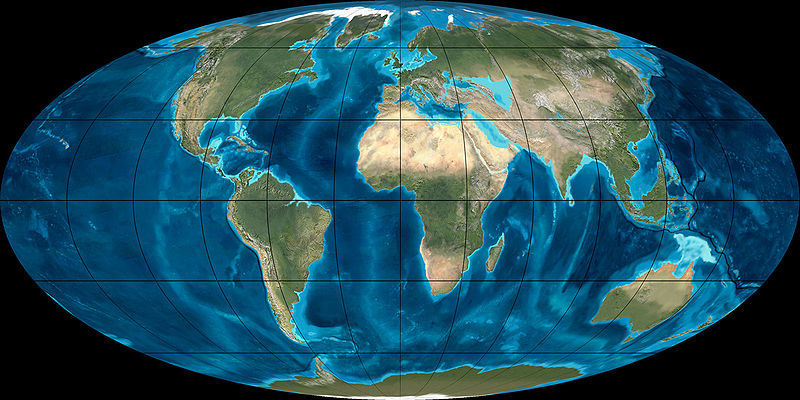

2500万年前 最古の類人猿と思われる化石? アフリカのケニヤで発見された。 2000万年前 現存する最古の湖の形成。バイカル湖、タンガニーカ湖。 2,000万年前 日本海が出来はじめる |

中新世(ちゅうしんせい、Miocene)は地質時代の一つであり、約2,300万年前から約500万 年前までの期間。新生代の第四の時代。新第三紀の第一の世。 |

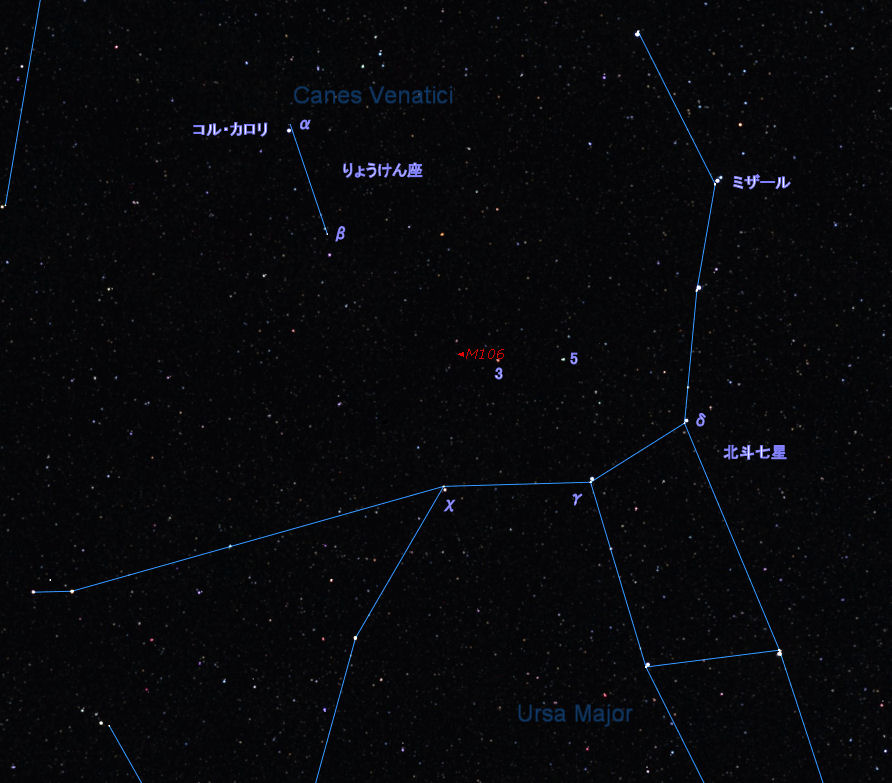

![]()

で、小口径望遠鏡でも条件がよければ2本の渦巻きの腕が伸びているのが確認できる。 M108、M109と同じ銀河グループ・りょうけん座Ⅱ銀河群をなしている。渦巻きの腕の中 に見える青く明るい部分は、質量の大きな明るく若い星の集団が存在する部分で、腕の部分 で星形成が活発に起こった結果だと考えられる。1995年には、国立天文台野辺山宇宙電波 観測所の45メートル電波望遠鏡による観測結果から、中心に巨大ブラックホールが存在す ることがわかっている。 「Newton ニュートン別冊 メシエ天体のすべて」より引用 |

|

望遠鏡でも見える。双眼鏡だとりょうけん座の3番星の南2°の位置に暗い天体が確認 できる。受け皿のような形をしている中心核領域は複雑でまだらな構造なので、一見し て引きこまれてしまう。この銀河は巨大なアンドロメダ銀河(M31)と同じ方向を向いて いるが、その質量はM31の半分にすぎない。M106の外側の腕は、明らかにS字型を している。これは4インチの望遠鏡を23倍にすれば簡単にとらえられる。構造は北側半 分は南側半分より明るいようだった。」 「メシエ天体カタログ」ステファン・ジェームズ・オメーラ著 より抜粋引用 楕円形をしたバルジ部分が見えます。(中略) 1995年には長野県の国立天文台野辺山 宇宙電波観測所にある45m電波望遠鏡による観測で、M106の中心部には巨大な ブラックホールが存在することがわかりました。 「メシエ天体 ビジュアルガイド」 中西昭雄・著 誠文堂新光社 より引用

中では、大きく明るいものの一つ。5cm40倍で南北に伸びた楕円形であることがわかり、 8㎝60倍で、腕らしきものがかろうじて見え始める。ちょうどM81を小さくしたような感じ。」 「エリア別ガイドマップ 星雲星団ウォッチング」浅田英夫著 より引用

M106です。明るいので、6cm30倍ぐらいの倍率でも全体に南北に細長くのびた形をして いることや、中心部と周辺部で明るさが二段階にちがうことなどがわかります。全体の 印象はアンドロメダ座大星雲を小さくちじめたといったところでしょうか。」 「星座ガイドブック 春夏編」藤井旭著 より引用

|

APOD: 2015 February 16 - M106: A Spiral Galaxy with a Strange Center

M106 and NGC4217

Astrophotography by Rainer Zmaritsch and Alexander Gross

APOD: 2013 February 6 - The Arms of M106

APOD: 2011 March 19 - Messier 106

APOD: 2012 May 3 - M106 Close Up

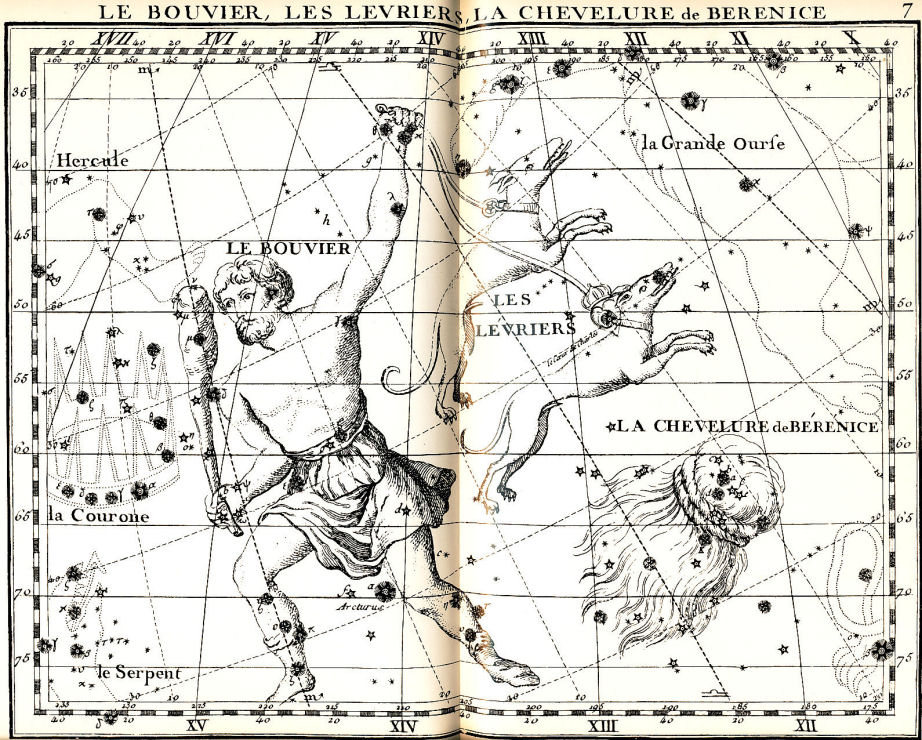

「フラムスチード 天球図譜」恒星社編 より引用

(映し出されるまで時間がかかる場合があります)