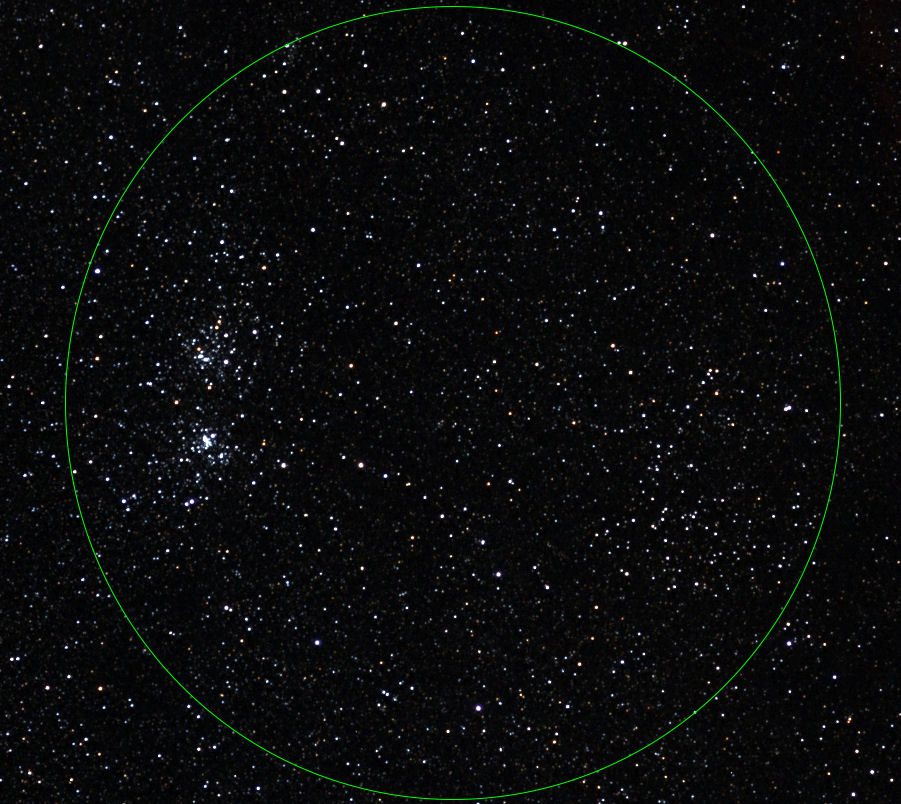

![]() 上の画像は双眼鏡(倍率7倍の実視界約7°)で見る冬の星空・ペルセウス座の二重星団 ペルセウス座。

上の画像は双眼鏡(倍率7倍の実視界約7°)で見る冬の星空・ペルセウス座の二重星団 ペルセウス座。

画像左、下がNGC869、上がNGC884、画像右に星が少し密集しているところがStock2。

距離・・・NGC869、NGC884(7600光年)

ので、光害などが残るところでは実際にはこのように見えない場合があります。 |

遠い昔に船出した星の光は、今それを見ている人の瞳に 映し出され、そしてその心には何が刻まれるのでしょう。 |

前6000年頃 世界各地で貝塚がつくられはじめる。撚糸文の尖底土器がつくられる。 前5760年頃 ピュイ=ド=ドーム山噴火。現在のフランス。→ ル・ピュイ=アン=ヴレ 前5600年頃 北アフリカで砂漠化が始まる。この結果サハラ砂漠が生じ、エジプトへ の移住と人口集中がおき、文明化を促進した。 前5600年頃 Red Paint Peopleが現在のラブラドル島からニューヨーク州に及ぶ地域 へ定住。 前5600年頃 黒海洪水説にしたがえば、洪水によって約1万2500立方キロメートルの 塩水が内陸の淡水湖だった黒海に供給され、地形を変形し、現在の黒海 を形成した。 前5500年頃 海面が数メートル上昇、現在の海面にほぼ近づく。その後、温暖化で現在 よりも海面が高い時期もあった。→ 完新世の気候最温暖期、縄文海進 前5500年頃 南アジア、インダス渓谷のメヘルガルで窯業が始まる。 メソポタミアで普通コムギが生まれる。 前5450年頃 ヘクラ山噴火。 前5400年頃 メソポタミアで灌漑。 前5300年頃 鹿児島南方の鬼界カルデラで大噴火。日本周辺でここ1万年間の火山活動 の中では大規模なものとされている。 前5200年頃 マルタ島に人が定住。 前5100年頃 南メソポタミアで神殿が建築される。 |

Volcano + Lightning = Awesome Desktop ≪ Monscooch より引用 この写真と下の記事に直接的な関係はありません。(大きな画像) 5500万年前の温暖化に関して、この原因は火山の大規模な爆発により、炭素を多量に 含む約1000立方キロのマグマが噴出したことではないかと考えられています。研究結果 によると、地殻変動に伴いグリーンランド東部や欧州北部で一連の火山活動が起こった ため温暖化が深刻になり、海水温が5~6度上昇したそうです。「暁新世」と呼ばれる時期 に起こった温暖化は、その後22万年も続き、多くの海洋生物が死滅したと言われていま す。 |

![]()

|

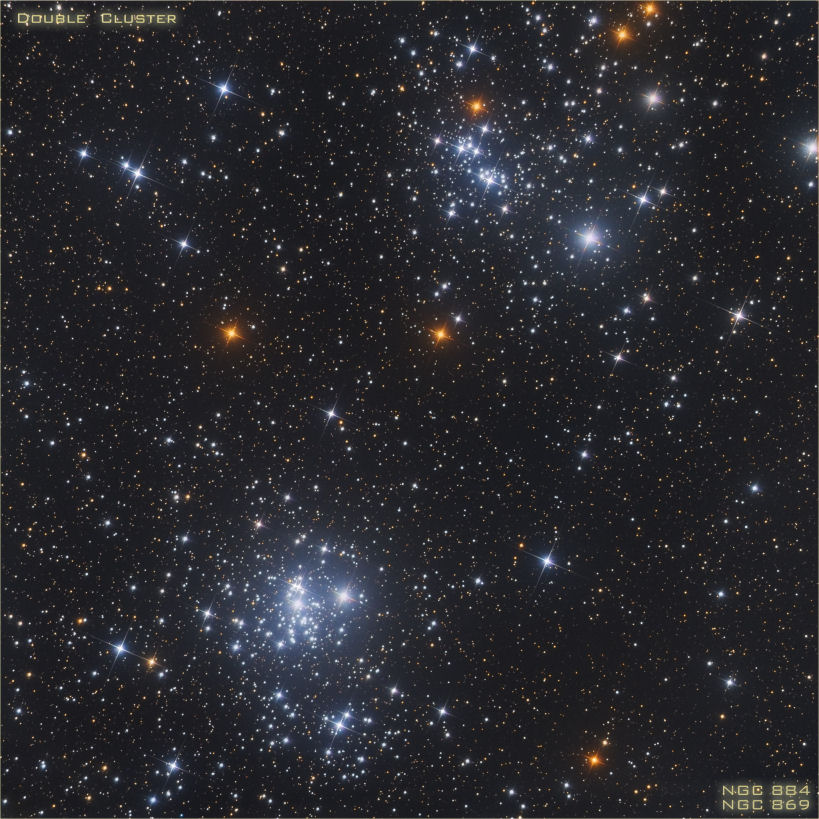

びっくりするような天体で、北天におけるすばらしい天体の見本といえるものの一つである。 冬の空のカシオペヤ座δ星とペルセウス座γ星の中間にかかっている。このペアになった星 の群れは、肉眼では4等で、月の1.5倍の大きさに見える。双眼鏡ではNGC869とNGC884 に分かれて見え、0.5°はなれているが、視野の大きい望遠鏡では、黒いビロードの上にあ るルビーかダイアモンドのように200個の恒星が重なっているのがよく見える。二つの間に引 きのばされている星のひもは、外側で抱きつくように巻きついている腕のように見える。年齢 は200~300万光年と見積もられており、この二重星団は知られているものでは最も若い散開 星団の一つである。」 「メシエ天体カタログ」ステファン・ジェームズ・オメーラ著 より抜粋引用 ともよばれる「二重星団」でしょう。二重星団は、同じような大きさと明るさの散開星団が きれいに2つ並んでいるのですが、『なぜこの星団がメシエ天体ではないのか?」と思う ほど見事な散開星団です。そしてこの二重星団に隠れてしまいがちなのがM34なので すが、これもなかなか見応えがあるのです。 「メシエ天体 ビジュアルガイド」 中西昭雄・著 誠文堂新光社 より引用

やると、秋の銀河がひときわ濃くなったようなところがあるのに気づきます。これが有名なペル セウス座の二重星団で、ほとんどそっくりな二つの散開星団がわずか0°.5の間隔でならんで いる姿です。昔、星に記号をつけていたバイヤーは、これをそれぞれ恒星とみなして西側の ものにh、東側のものにχと名づけましたが、双眼鏡で見ればこれが300個あまりの二つの星 の大集団がぴったりよりそう姿であることはすぐわかります。この二つの星団は見かけ上だけ でなく、実際の空間でもhの7300光年に対しχが7800光年ですから、私たちから見るとごくわず か前後にずれているもののほとんど同じ距離にあるといってもよい星団です。」 「星座ガイドブック 秋冬編」藤井旭著 より抜粋引用

二重星団の西側のかたわれといった方がわかりやすいだろう。バイエルはhという恒星名をつ けている。16cmでは、隣のNGC884よりも密集度が高く、中心部に星がよく集まっていることが わかる。 NGC884・・・二重星団の東側の星団。バイエル名はχとなっている。NGC869と 比べると、密集度は低いが、広がりはあるように感じる。二重星団は肉眼でも見える大型星団 なのに、Mナンバーが与えられなかったのは、メシエが『メシエカタログ』第2版を作ったときに、 故意に外したためだ。」 「エリア別ガイドマップ 星雲星団ウォッチング」浅田英夫著 より引用

ている。絶対に見のがせないみごとな散開星団のカップルだ。肉眼でももちろん、カシオペヤ 座からつづく冬の天の川の中に、星雲状のはん点がならんでいるようにみえるだろう。双眼鏡 では、もうかぞえきれない星の大集団といった雰囲気がかんじられるほど、明るくにぎやかだ。 hとχという恒星名(バイエル記号)がついているのは、肉眼でみえたからだろう。それにしても、 これだけ明るい星団にメシエ番号がついていないのはどういうわけか不思議だ。2つの内、西 側がh(エイチ)で、東側がχ(カイ)、そして2つくらべてわずかに暗く感じた方がχだ。口径5㎝ 以上なら、低倍率で美しい。中倍率でなら数えきれない星が視野一杯にひろがって、その迫力 に圧倒されるだろう。散開星団ベストスリーの1つにかぞえたい。」 「ほしぞらの探訪 肉眼・双眼鏡・小望遠鏡による」山田卓著 より引用

れ星雲状の表面に20個ほどの星々を分解しはじめ、7cm16倍の双眼鏡では無数の星が見え てきます。とくに東側のh星団には、ルビー色に輝く明るい星があるのが目立ちます。2つの星 団はそれぞれ直径77光年で1000光年しか離れていないので、空間的にも近くにあることにな ります。」 「双眼鏡で星空ウォッチング」白尾元理著 より抜粋引用

うかと思われる輝いたところです。オペラグラスでのぞくと、二つの美しい星の群れを見出しま す。これが有名な二重星団とか複星団とよばれる散開星団です。カシオペヤ座δにちかい 方がh、ペルセウス座γに近い方がχです。χは径36'、全光度4.7等、星数300、hも径36'、 光度4.4等、星数はややχより多く350個です。トレミーのむかしから注目されています。7× 50双眼鏡では微星に星雲をまじえているようにみえますが、もしみなさんが、月もなくよく晴 れた夜に5㎝20倍ぐらいの望遠鏡でのぞきますと、二つの星団がおなじ視野におさまり、チラ チラとまたたく金砂、銀砂にいつまでもみとれるにちがいありません。10cm以上になるとなか に赤色星もみえはじめ、また、たくさんの変光星もあります。どの口径でもたのしめるすばらし い散開星団のひとつだといえます。」 「四季の天体観測 肉眼・双眼鏡・小望遠鏡で」中野繁著 誠文堂新光社 より抜粋引用 |

APOD: 2014 January 23 - Double Cluster in Perseus

下がNGC869、上がNGC884

SBIG ST-2000XM より引用

APOD: 2013 January 1 - A Double Star Cluster

APOD: 2009 December 4 - The Double Cluster

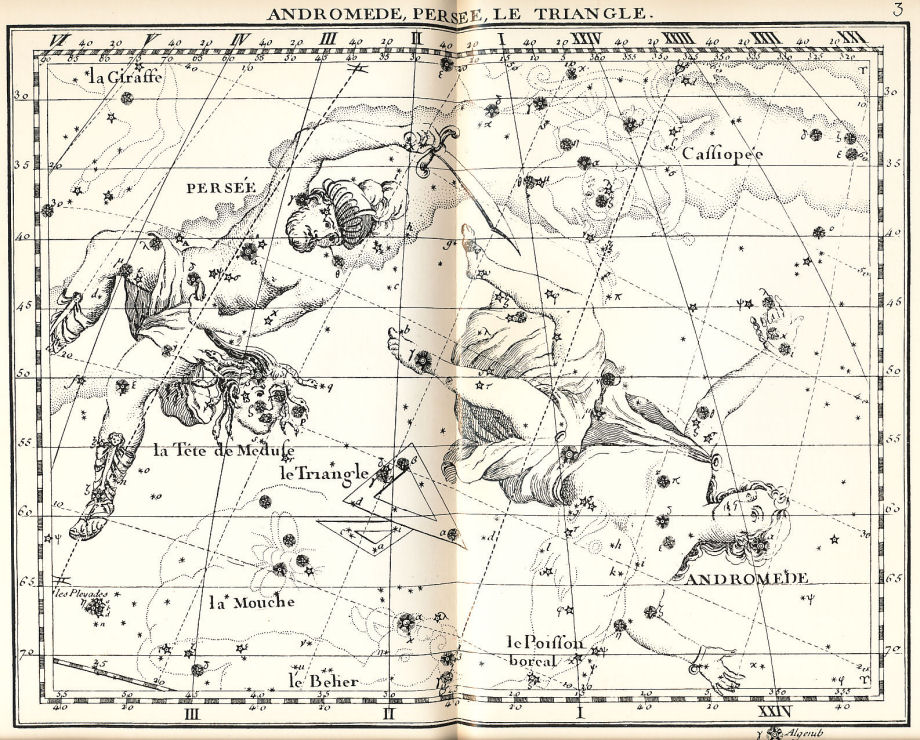

「フラムスチード 天球図譜」恒星社編 より引用

(映し出されるまで時間がかかる場合があります)