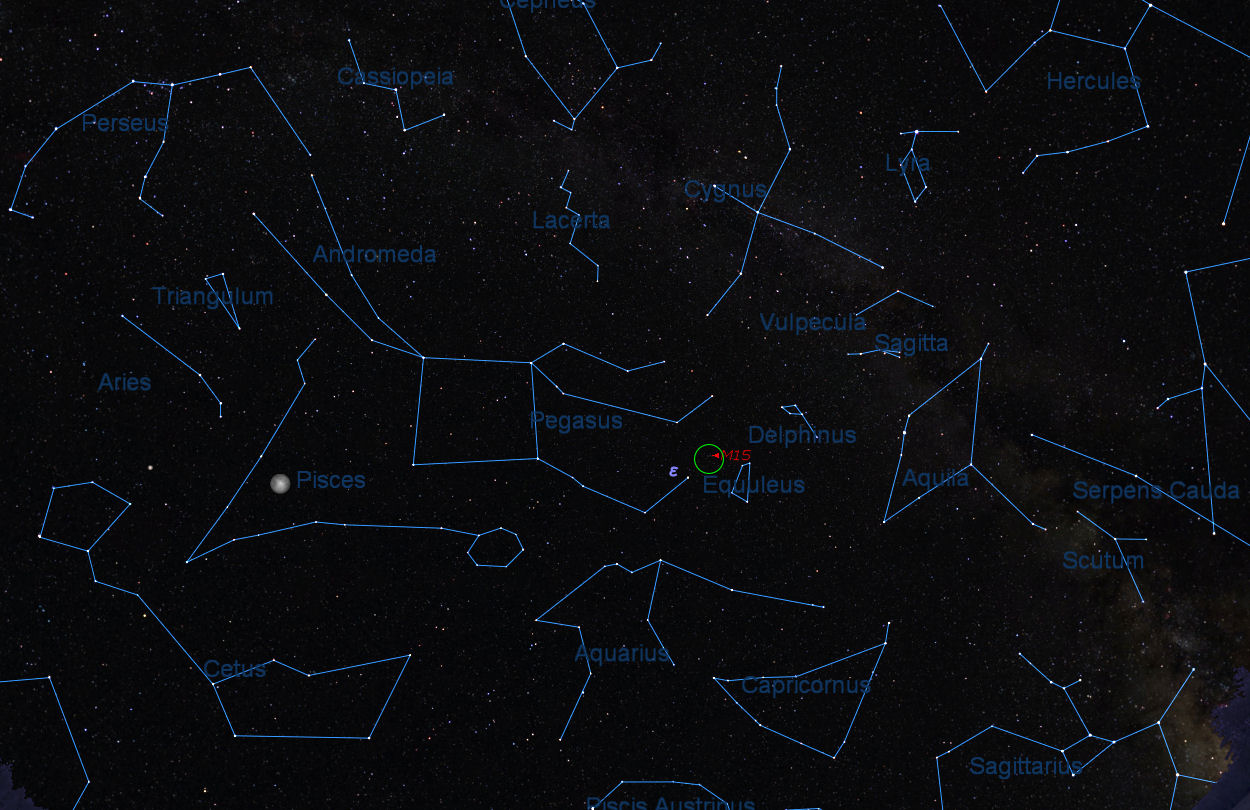

![]() 上の画像は双眼鏡(倍率7倍の実視界約7°)で見る秋の星空・M15(球状星団) ペガスス座。

上の画像は双眼鏡(倍率7倍の実視界約7°)で見る秋の星空・M15(球状星団) ペガスス座。

距離・・・3万1100光年

ので、光害などが残るところでは実際にはこのように見えない場合があります。 |

遠い昔に船出した星の光は、今それを見ている人の瞳に 映し出され、そしてその心には何が刻まれるのでしょう。 |

約3万年前 ネアンデルタール人がこの頃絶滅。 最古の洞窟壁画。現在知られている古いものでは、南フランスのショーヴェ 洞窟壁画(約3万年前?)がある。また、ラスコー(約1万8000年?1万6000年前)、 アルタミラ (約1万4000年?1万3000年前)など多くの洞窟壁画がある。 約3万~2万年以前 モンゴロイドがアメリカ大陸に渡る。氷河期の時代にベーリング海峡は 地続きになっていた。この頃、ユーラシア大陸から無人のアメリカ大陸に 人類が移り住んだと考えられている。約1万年前頃までには、南アメリカ 大陸の南端地域まで到達した。 「アメリカ・インディアン」参照されたし |

Le francais nous ouvre le monde ≫ Prehistoire ショーヴェ洞窟(~どうくつ、英: Chauvet Cave、仏: Grotte Chauvet)は、フランス南部アルデシュ県の Vallon-Pont-d'Arc 付近にある洞窟。現存する人類最古の絵画であるショーヴェ洞窟壁画で知られる。 現在、知られるものでは最古と思われる約3万2000年前の洞窟壁画で、1994年12月18日に3人の洞穴学者 Jean-Marie Chauvet, Christian Hillaire, Eliette Brunel-Deschamps によって発見され、洞窟壁画の開始時期 を大幅に遡らせた。ショーベ洞窟は発見者の Chauvet にちなんで名づけられた。ただし、絵の年代について は論争となっており、これまで見つかった洞窟壁画(1万5000年前のラスコー洞窟など)よりも相当古いものと して発表されたため、宣伝目的のために、絵の描かれた年代が誇張されたと考える人もいる。 ショーベ洞窟壁画からは多くの絵が見つかっており、分かっているだけで260の動物画があり、その総数は 300個を超えるとみられている。描かれている動物は13種類あり、その中にはフクロウやハイエナや豹など、 これまでの氷河時代の壁画には見られない (あるいは、ごくわずかしか描かれていない)動物も含まれてい る。これらの絵は、スタンプあるいは吹き墨(stamps or oral spray painting) の技法を使って描かれている。 またショーヴェ洞窟の洞窟壁画を、その年代からネアンデルタール人の作品であるとし、最後期のネアンデル タールは芸術活動が行われていたと考える研究者も存在する。 ショーヴェ洞窟 - Wikipedia より引用 |

![]()

た、ペガスス座の鼻の先にある球状星団。秋の夜空の中ではもっとも見ごたえのある球状 星団で、双眼鏡でも十分楽しめるほど明るい。夜空が暗ければ肉眼でも存在が確認できる。 変光星が多い球状星団として知られており、100個以上見つかっている。また、惑星状星雲 が見つかった最初の球状星団でもある。おそらく、知られている範囲でもっとも中心部の星 の密集度が高い球状星団で、中心部は大きな重力の相互作用で力学的に崩壊していると 考えられている。 「Newton ニュートン別冊 メシエ天体のすべて」より引用 |

|

見える7等星より明るい6つの美しい球状星団のうちの一つである(他にM2、M3、 M5、M13、M92)。ペガスス座の大球状星団M15は、トパーズ色(K2I型)の2等星 であるペガスス座のε星の4°北西に、肉眼でも容易に「ぼんやりした星」として見 つけることができる。M15は約3万光年の距離にあり(M13より1万6000光年遠い)、 直径はおよそ160光年におよぶ。M13と同様、M15にも多くの赤色巨星が含まれ る。しかし、M13にくらべると遠くにあるためにより暗く、こじんまりして見える。低倍 率では、この星団は7等ないし8等の星のつくる三角形お中にかくれている。この倍 率で、すでにぼんやりとしたクモの足のような構造が見え、中心に向かって急に明る くなる。注意しておくと、M13と同様、M15の大部分の星は直視では見えず、そらし 目をつかう必要がある。ウィリアム・ハーシェルは、この星団を分解能のテストに適 した天体だと評価した。そうはいっても、微妙な細部は見ることができる。」 「メシエ天体カタログ」ステファン・ジェームズ・オメーラ著 より抜粋引用 チャレンジしてみてください。口径35~50mmの小型双眼鏡で観察すると、M15ははっき りと恒星でない存在として見られます。天体望遠鏡では、口径と倍率を上げるほど、 球状星団らしく見えるようになります。ところで、M15は数値の上では北天一といわれ るヘルクレス座のM13よりも小さく暗いことになるのですが、実際に見くらべてみると、 なかなか良い勝負であることがわかります。 「メシエ天体 ビジュアルガイド」 中西昭雄・著 誠文堂新光社 より引用

ります。光度が6等級ですから球状星団としても明るいほうですし、すぐわきに同じ明る さの6等星がひとつあってこれとぴったりよりそっていますので、ふちのぼやけたM15 を見つけだすのはとても簡単です。双眼鏡では、中心のよく輝く周囲のぼやけた小さ な像にしか見えませんが、6㎝30倍くらいになるとこの強く輝く中心部のまわりに光芒 が大きくひろがっているので、一見核の明るい彗星像を見ているような感じがします。 この程度の口径では星つぶの集まりだということはよくわかりませんが、シーイングの よい晩には倍率を思いきって上げてごらんになるとよいでしょう。」 「星座ガイドブック 秋冬編」藤井旭著 より抜粋引用

ので見つけるのは簡単だ。双眼鏡では点光源の6等星と星雲状のM15との差がはっき りわかる。芯がしっかりしているので10cm100倍にしても像はボケない。それどころか周 辺が星に分解して球状星団らしさが出てくる。」 「エリア別ガイドマップ 星雲星団ウォッチング」浅田英夫著 より引用

を視野南東側におくと、M15が中央に入ってきます。中心部がよく輝くので、2.5cm10倍で は恒星状に見えます。4.2cm10倍でも恒星と見間違えてしまいがちですが、東側0.5°の 6等星とくらべると明らかに周辺部がぼやけて見えます。」 「双眼鏡で星空ウォッチング」白尾元理著 より抜粋引用

呼びたいかんじだ。θ→ε→をそのまままっすぐ先へ、約4°で6等星があり、約3分の1西 にM15がならんでいる。双眼鏡では、カチッとした6等星とボンヤリ輝く光点の差ははっきり わかる。口径5㎝低倍率で、中心の明るい美しい球状星団が6等星と同視野にならぶ。明 るいので、おもいきって倍率をあげてみよう。非常にこまかな砂粒のような周辺がみえてく るだろう。」 「ほしぞらの探訪 肉眼・双眼鏡・小望遠鏡による」山田卓著 より引用

みえましょう。7×50双眼鏡で、星団のすぐよこにある6等星にピントを合わせてみましょう。 恒星とちがった、ぼんやりしたまるい、にじんだ姿がわかります。位置はθをεの方に約 半分のばしたところで、そんなにむずかしくありません。星団のまわりのかすかな星は7.5 cmぐらいからみえてきます。」 「四季の天体観測 肉眼・双眼鏡・小望遠鏡で」中野繁著 誠文堂新光社 より抜粋引用

|

APOD: 2013 November 19 - Globular Cluster M15 from Hubble

M15 M 15 より引用

APOD: 2011 August 6 - Comet Garradd and Messier 15

ギャラッド彗星とM15 (大きな画像)

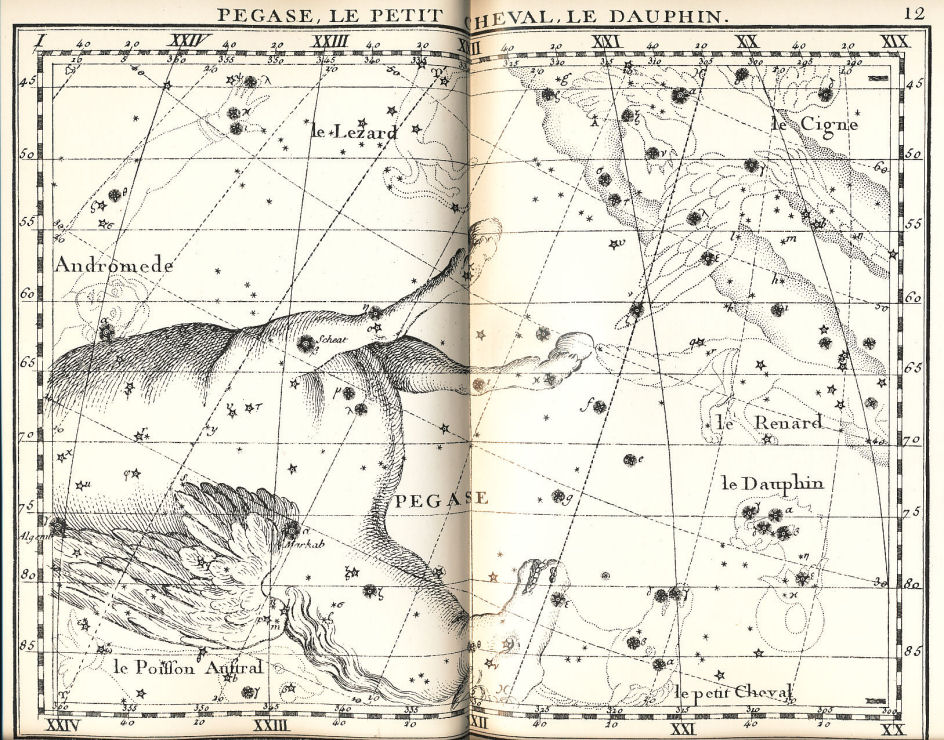

「フラムスチード 天球図譜」恒星社編 より引用

(映し出されるまで時間がかかる場合があります)